К.Я. Кожурин Староверы-поморцы Санкт-Петербурга

Староверы жили в северной столице с первых дней ее основания. Близость крупнейших духовных центров беcпоповского староверия (Выговского поморского и Невельского федосеевского общежительств) к Петербургу способствовала тому, что среди петербургских старообрядцев преобладали беcпоповцы — поморцы и федосеевцы. Заложив новую столицу, царь Петр I, нуждавшийся в искусных работниках — плотниках, кузнецах и других ремесленниках, переселял их сюда из разных мест — преимущественно на р. Охта при впадении ее в Неву и в район села Рыбацкого.

Вместе с тем по отношению к старообрядчеству при «Святейшем Синоде» в новой столице Петром I были учреждены особые должности: протоинквизитора, провинциал-инквизитора и инквизиторов. Староверы со всей России, уличенные в «расколе», препровождались под караулом в Петербург, чтобы поступить в ведение всех этих должностных лиц.

В 1718 г. значительное количество староверов жило в Нарве. К этому же году относится упоминание о копорских и ямбургских староверах (деревни Черная, Сосницы, Заречье, Фалилеево, Грязная). Первые официальные упоминания о староверах Санкт-Петербурга появились в 1723 г. Сейчас сложно сказать, как протекала духовная жизнь староверов в первые годы их поселения — слишком мало сохранилось документов того времени, однако известно, что уже тогда Выговское общежительство имело в Петербурге постоянного представителя (стряпчего) и время от времени присылало в столицу своих уполномоченных, подолгу проживавших здесь. С 1727 г. Петербург постоянно в течение десяти лет навещал келейник и ближайший ученик выговского киновиарха Андрея Дионисьевича Мануил Петров. Сам Андрей Дионисьевич навещал новую столицу, о чем свидетельствуют два его собственноручные послания «от братства в Питер» и «из Питера в братство», хранящиеся в московских книгохранилищах. По делам Выговской киновии в городе почти постоянно жили Яков Матвеев, Стахий Осипов и Федор Иванов. В 1743 г. выгорецкий староста и учитель Ипат Ефремов приезжал в Петербург и Кронштадт за сбором милостыни для поморских скитов.

Выговцы одними из первых занялись доставкой хлеба из Поволжья в строящийся Петербург. Закупки хлеба в низовых городах для нужд общежительства и на продажу были организованы уже в 1698 г., а в последующие годы эти операции приобрели настоящий размах. В 1740-х гг. выговским наставником Мануилом Петровым было составлено «Наставление братии, занятой в торговом промысле». В этом документе даются подробные инструкции по организации закупок хлеба в Поволжье и доставки его в Петербург, детально рассматриваются вопросы хранения, транспортировки, продажи и сдачи в аренду судов и такелажа, система учета товара и отчетности.

Выговцы имели в столице свое подворье, торговые дела предпочитали вести со своими единоверцами, записанными в петербургское купечество. Из таких компаньонов известны Алексей и Леонтий Копнины, у которых в общежительстве жили отец, брат и сестра. Торговые дела сводили выговцев и с другими представителями столичного купечества, видимо, также сочувствовавшими старой вере. В выговских источниках содержатся указания на помощь, которую оказывал в Новгороде заключенным старообрядцам в 1714–1717 гг. Михаил Иванович Сердюков (1677–1754), новгородский «купецкий человек», выдающийся русский гидротехник, строитель первой в России искусственной Вышневолоцкой водной системы. К числу деяний выговских старообрядцев, имевших общегосударственное значение, можно также отнести составление Мануилом Петровым в 1746 г. описания и карты речного пути из Белого моря в Санкт-Петербург. Этот документ был подан в Коллегию экономии.

Должностным лицам Выговского общежительства (киновиархам, стряпчим, поверенным) приходилось нередко бывать по делам в Петербурге. Поздравительными посланиями царствующим особам, подарками и подношениями они сумели снискать расположение в правительственных кругах. Поморские старообрядцы старались быть постоянно в курсе столичных событий, о чем свидетельствуют, в частности, письма Тимофея Андреева Киселева на Выг от 29 мая 1761 г., с сообщением о большом пожаре в столице 26 мая 1761 г., и от 28 декабря 1761 г., с сообщением о воцарении Петра III.

В дальнейшем старообрядцы продолжали играть ведущую роль среди столичного купечества. Ревизия 1745 г. показала, что старообрядчество было распространено преимущественно между «достаточными» купцами и ремесленниками. При императрице Елизавете Петровне поморцами были несколько десятков крупнейших петербургских торговцев, среди которых особенно замечательно имя купца Конона Ларионовича Гутуева (1739–1793), ратмана городового магистрата и сахарного заводчика. Его именем назван один из островов Петербурга — Гутуевский. Известны также ратман петербургской биржи Афанасий Дорофеев, активно помогавший своим одноверцам, династия купцов-гостинодворцев Яковлевых, Петр Рогожин, приставленный от купечества к сбору подушных денег.

В 1740 г. правительством было отведено на берегу р. Охты обширное место для староверческого кладбища (остатки его существуют и поныне). Тогда же при кладбище возник молитвенный поморский храм во имя Святого пророка Илии. Появление кладбища именно в этом месте было связано, во-первых, с удаленностью Охты от города, а, во-вторых, с тем, что среди живших здесь в XVIII в. плотников, потомков олончан и архангелогородцев, было много староверов. В 1768 г. Екатерина II издала указ, который давал Малоохтинскому старообрядческому кладбищу официальный статус.

Вплоть до начала XX в. кладбища вообще играли огромную роль в жизни старообрядческих общин. Это было связано с тем, что до 1883 г. старообрядцам было запрещено строить церкви. Большинство существовавших молелен, появившихся главным образом при Екатерине II, возникли явочным порядком и в любой момент могли быть закрыты. Между тем прямого запрета на устройство кладбищ не существовало. В результате у старообрядцев именно кладбища (прежде всего Преображенское и Рогожское в Москве) стали конфессиональными центрами. При них основываются молитвенные дома и целые скиты-монастыри, богадельни, столовые, другие благотворительные учреждения, книгописные и иконописные мастерские. Вместе с тем заупокойный обряд и кладбищенское благолепие были для старообрядцев всегда принципиально важны, этим лишний раз подчеркивалась преемственность хранителей древлего благочестия по отношению к традициям Древней Руси, закреплялась их историческая память. Вместе с тем с кладбищем была связана и мирская сторона жизни старообрядческих общин. Сюда стекалась коммерческая информация со всех концов России, здесь предприниматель-старообрядец всегда мог найти себе приказчиков и рабочих из среды одноверцев или получить кредит из кладбищенского капитала.

Малоохтинское кладбище и в XIX в. продолжало играть значительную роль в жизни петербургских поморцев. Еще в 1792 г. на деньги купца М.И. Ундозерова на кладбище была построена каменная моленная с высоким куполом и колокольней, в 1802 и 1809 гг. прирезаны дополнительные участки, а с 1811 г. построены больница и богадельня. В 1820-е гг. при кладбище без видов на жительство жило около 150 человек, в том числе управляющий, казначей, два приказчика, три повара, три дворника, староста, четыре псаломщика и до двадцати певчих.

При моленной на кладбище жил известный публицист и историк старообрядчества Платон Львович Светозаров (псевдоним — Павел Любопытный) (1772–1848). Он прожил в Петербурге около 30 лет. Здесь началась его литературная деятельность и была создана бόльшая часть его многочисленных сочинений. Список трудов П. Любопытного превышает сотню названий. Среди них — письма, речи, эпитафии, полемические произведения (его приверженность к древнейшему наонному пению отразилась, в частности, в стихотворном послании к Андреяну Скачкову, где он порицает последнего за «наречное» пение). Однако наибольшую известность П. Любопытному принесли его исторические труды: «Трогательный, важный, истины и благочестия исполненный Исторический словарь 86 отменных и важных мужей староверческих церквей» и «Важный и занимательный, духом истины и благочестием озаренный <…> каталог, или библиотека писателей староверческой церкви». В этих сочинениях даются краткие характеристики наиболее значительных, с точки зрения автора, деятелей староверия (поморского, федосеевского, аристового, филипповского согласий и странников), многих из которых он лично знал, а также перечень их литературных произведений. Для создания «Исторического словаря» автору потребовалось около 15 лет (1813–1828). Сочинение разошлось в рукописных копиях, а с 1861 г. не раз публиковалось в журналах и книгах.

Соседями поморцев по Малоохтинскому кладбищу были федосеевцы, которые еще с 1762 г. владели его частью и имели здесь свою моленную, построенную в 1789 г. на средства купца Дмитриева, и богадельню (1834 г.). Кладбище было обнесено высокой каменной оградой. На нем хоронили и поморцев, и федосеевцев. Во время гонения при Николае I в 1852 г. оба двухэтажные здания (богадельня и моленная) были отобраны, а с 1853 г. захоронения на Малоохтинском кладбище запрещены. Кладбище 12 лет стояло беспризорным. В 1864 г. по личному прошению к императору здесь было позволено похоронить ревностного поморца Д.А. Куликова, а в 1865 г. кладбище вернули в управление старообрядцам. Трудами назначенных попечителей А.П. Орловского, А.Д. Пиккиева, В.И. Миронова и И.П. Михайлова при участии многих христиан оно было быстро приведено в прежний благоустроенный вид.

Однако здания богаделен не вернули, и тогда один из попечителей кладбища И.П. Михайлов купил рядом с утраченным храмом участок земли, построил каменный двухэтажный дом со службами, учредил в нем бесплатный лечебный пункт, а в 1873 г. преобразовал его в богадельню для христиан с надлежащим уставом и устроил при ней благолепную моленную, освященную преемственно во имя Св. Илии Пророка.

Моленная при богадельне И.П. Михайлова (будучи фактически поморско-федосеевской) просуществовала до 1919 г., когда советской властью все дома призрения были «национализированы». Прекрасный иконостас ее тогда удалось перенести в храм на Тверской, где Михайловым была оборудована отдельная моленная на втором этаже. Здесь он сохранялся до самого закрытия храма в 1933 г. Само здание богадельни в сильно перестроенном виде сохранилось до наших дней. Сейчас в нем находится жилой дом (Новочеркасский пр., д. 8, корп.3).

Через два десятилетия после основания Малоохтинского кладбища, в 1762 г., возник второй центр петербургских поморцев — моленный дом с подворьем и школой на Моховой улице, основателем которого были купцы Феоктист Константинович и Иван Феоктистович Долговы (1734–1799).

Замечательна личность последнего. И.Ф. Долгов, по словам Павла Любопытного, «был именитый петербургский гражданин, славный член Поморской Церкви, муж благочестивый, не малых талантов, твердый буквалист, основатель великолепной каменной часовни в Петрополе, тщательный попечитель ея благочестия и нужных пособий, отличный попечитель и отец Выгорецкой киновии, пожертвовавший оной единовременно до 100 тысяч рублей, и ежегодно изливавший на оную свои милости щедрою рукою. Он был великий любитель благочестивых предметов древности и оных редкий снискатель. Его твердый дух, примерное обращение с ближними, чистота сердца, а паче того милость и всегдашнее благоговение к Творцу небес озаряли все пути его деяний, и он громко славился в Петрополе, Москве, Выгореции, и почитаем был не только от благочестивых, но и от внешних».

Долговы дали деньги на строительство обширной и благолепной каменной моленной, освященной в честь Знамения Богородицы, и приобрели для нее редкие иконы и книги. При моленной было общежительство для клира. Долговы поддерживали тесную связь с Выговской обителью вплоть до ее разорения, поддерживали обитель материально, некоторые из их рода были и погребены на Выге. В Долговской моленной поддерживался поморский порядок богослужения. Богослужения совершались открыто и привлекали множество прихожан.

По духовному завещанию Ивана Феоктистовича, написанному в 1798 г., все его владения на Моховой улице перешли в полную собственность Выголексинского общежительства и таким образом, в Петербурге, образовалось — единственное на всю Россию — подворье Выголексинской киновии с храмом Знамения Пресвятой Богородицы. Канцелярия петербургского генерал-губернатора составила в 1818 г. план владений киновии на Моховой улице и выдала его подворью.

В 1803 г. из киновии в подворье прибыл со «ставленой грамотой», подписанной киновиархом Андреем Дементьевичем, известный деятель староверия Феодор Петрович Бабушкин. Отец Феодор Петрович управлял подворьем 26 лет, после чего отбыл в 1829 г. в Выговскую киновию, где был избран в 1830 г. киновиархом. Феодор Петрович любил благолепие Знаменского храма и много трудился над его украшением. При нем был возведен купол и устроен звон. В 40-х гг. XIX в. гражданская власть, получив клеветнический донос, образовала для осмотра «Долговского» храма комиссию, в состав которой вошли два священника господствующей церкви. В акте осмотра храма этой комиссией значится, что не только не найдено ничего богохульственного, но наоборот признано, что такого церковного благолепия нет ни в одной из петербургских церквей!

Эпоха царствования Николая I связана с усилением гонений на старообрядцев. В этот период активно закрывались старообрядческие храмы, кладбища, благотворительные общества. Старообрядческие богадельни как на Малой Охте (поморского и федосеевского согласий), так и на Волковом кладбище (федосеевского согласия) были переданы в ведение господствующей церкви, а для призреваемых старообрядцев оставлены только отдельные небольшие помещения. Годы 1836 и 1837 были тревожны и горестны как для киновии, так и для всего старообрядчества. На Выгу начались притеснения, а в Петербурге повелением Николая I духовное завещание И.Ф. Долгова было объявлено не имеющим силы, и все имущество завещателя должно было перейти от Выговской киновии к «наследникам по закону», т.е. родственникам. Суд в 1839 г. признал единственной наследницей внучку сестры Ивана Феоктистовича Долгова — Н.К. Галашевскую. Наталия Кузьминична душой и сердцем была предана киновии, часто бывала и подолгу проживала на Лексе, занималась действенной благотворительностью. В 1841 г. Наталия Кузьминична нотариальным актом продала дом Подворья (наб. Фонтанки, 24) прихожанину храма, купцу Дмитрию Назаровичу Пиккиеву (по его имени моленную часто называли «Пиккиевой»).

После разгрома Выга Петербург постепенно становится одним из главных центров поморского староверия. Главной моленной города оставалась «Долговская», которая по большим праздникам вмещала до 500 человек. Несмотря на смену юридических владельцев, богослужения здесь продолжались непрерывно. В 1839 г. властями были официально запрещены ремонты и подновления, через два года сняты колокола, наконец, 30 июня 1854 г., после многочисленных проверок, моленную окончательно запечатали под предлогом, что производится незаконный ремонт. Все иконы (в количестве 504, все старинного письма в серебряных, украшенных драгоценными камнями окладах), книги и утварь были вывезены и сложены в подвале Александро-Невской Лавры. Когда примерно через год Д.Н. Пиккиеву удалось доказать, что все имущество закрытого храма принадлежит ему лично, оно было ему возвращено, но очень многого, самого ценного при этом не досчитались. Все уцелевшее было устроено в небольшом высоком помещении рядом с бывшим храмом, и владельцу разрешено было иметь тут домашнюю моленную для своей семьи и родственников. К сожалению, охладевшие к старой вере внуки Д. Н. Пиккиева по его кончине почувствовали себя собственниками принадлежавшего общине здания, и общественное управление, еще продолжавшее сохраняться, стало все труднее и труднее осуществлять и вскоре оно прекратилось.

Лишившись возможности собираться на молитву в доме Пиккиевых, прихожане «Долговской» моленной стали искать пути восстановления соборного богослужения. Два десятилетия приходилось молиться по частным домам группой прихожан разоренной моленной (братья Иван Иванович и Михаил Иванович Кондратьевы, Константин Иванович Мерзлоухов, Никита Гурьевич Гурьев, Димитрий Кириллович Ругин, Филипп Захарович Баженов и Семен Никифорович Никифоров). Со временем возникли новые домашние моленные, куда негласно допускались прихожане (моленная Мартьянова на Ивановской улице, моленная Самодурова на Боровой и др.). Наконец, по благословению отца Кирилла, родом из Поморья, при содействии известного благотворителя Василия Александровича Кокорева и москвича Ивана Семеновича Рудакова, был основан новый храм на Лиговской улице, д. 73, в арендованном особняке. В 1886 г. он был освящен преемственно во имя Знамения Пресвятыя Богородицы. В обновленный храм перед его освящением перешли отцы из бывшей Долговской моленной — Афанасий Иванович и Петр Елизарович, а также уставщик Дорофей Васильевич и начетчик Петр Афанасьевич Степанин, прекрасно знавшие Поморский устав и знаменное пение. К новому храму присоединились и влились в него прихожане частной моленной Самодурова во главе с отцом Григорием Семеновичем и канонархом Петром Кирилловичем (будущим настоятелем). В духовном устроении моленной принимали активное участие знатоки поморского устава П.А. Степанин и Д.В. Васильев. По ходатайству Е.С. Егорова было получено разрешение проводить в моленной общественные богослужения, но сама моленная считалась частной. Эта моленная действовала вплоть до освящения в декабре 1907 г. храма Знамения Божией Матери на Тверской улице.

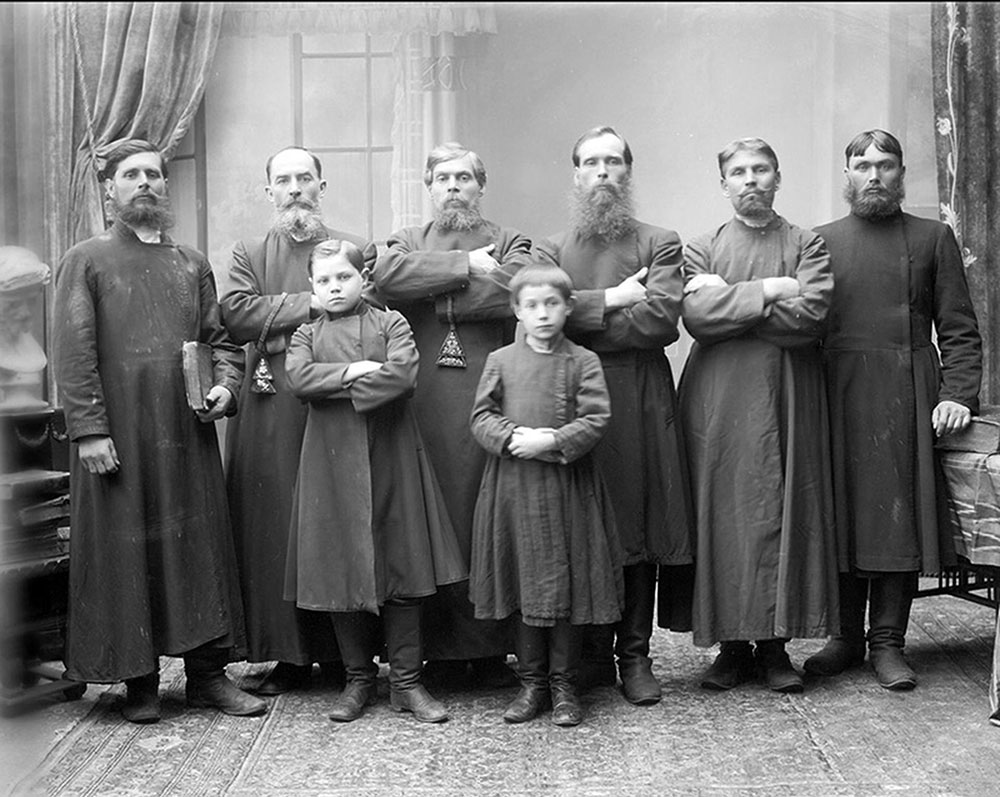

В Лиговской моленной было решено тщательно сохранять прежние уставы, чины и обычаи, преемственно воспринятые от Выга. Служба была установлена повседневная, трапеза клира была общая, равная для всех. Жизнью храма руководили духовные отцы – понедельно, в очередь. Ничто не совершалось без благословения духовного отца. В подчинении ему исполняли свои повседневные обязанности уставщик, головщики, канонархи, свещник, эконом, экономка и все церковнослужители. Во главе духовных отцов стоял настоятель, с благословения которого каждый начинал свою неделю. Делами управления ведал Совет попечителей, заседания которого проходили с участием духовных отцов раз в неделю, по четвергам. Здесь обсуждались и решались все текущие дела, происходил прием всех, кто имел какие-либо дела к попечителям. Каждому оказывалось всяческое внимание и посильная помощь.

В храмовые праздники, по почину И.И. Кондратьева, пожертвованиями и личным трудом прихожан после часов ставилась братская трапеза для всех молившихся. Трапеза шла по монастырскому чину и оканчивалась молитвой в храме.

После смерти о. Афанасия и о. Петра в настоятели храма отцом Григорием Семеновичем в присутствии о. Димитрия из Владимирской губернии и при праздничном стечении прихожан был благословлен головщик Стефан Илларионович Волков (во св. крещении Амос). При необходимости в храм приглашались духовные отцы из других приходов (отцы Еупл, Иакинф, Мефодий, Иоанн и Евтихий), причем непременным условием было: «не с уставом, а к уставу», т.е. все приглашенные отцы должны были в точности исполнять существовавшие в общине уставы и правила, преемственно сохранявшиеся от Выговского общежительства. В начале 1890-х гг. была предпринята настойчивая попытка купца Ивана Федоровича Аравина (с обещанием богатых пожертвований) переменить пение в общине с наонного на наречное, но попытка эта была решительно отклонена – не потому, что наречное пение считали не спасительным, а потому, что не считали возможным изменить вековое пение, воспринятое от Выговской киновии.

В начале 1906 г. поморская община на Лиговке была официально зарегистрирована как «Общество христиан поморского согласия». Вскоре, по дарственной записи вдовы В.А. Кокорева Веры Ивановны Кокоревой Общество вступило во владение огромным участком земли с домом и прекрасным садом на Тверской улице, где в том же году началось строительство большого Соборного храма.

Многое в жизни русского общества изменилось после выхода законодательного акта 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости». По словам известного искусствоведа П.П. Муратова, «старообрядчество получило возможность открытого существования. Ему было разрешено строить церкви, и постройка старообрядческих храмов, благодаря обильно притекавшим пожертвованиям, сразу же началась во многих городах. Там, где к постройке храма имел отношение старообрядец, любивший и ценивший древнюю икону, явилась возможность церковного украшения в ином духе, чем тот, который был привычен для русского общества, посещавшего наши бесчисленные елизаветинские, екатерининские и александровские церкви <…>».

Столичные поморцы стали первыми, кто воспользовался преимуществами, дарованными указом 1905 г. о веротерпимости. Они принялись за построение своего нового центрального храма. Главными жертвователями на строительство первого общественного старообрядческого церковного здания стали учредители Общины вдова В.А. Кокорева Вера Ивановна Кокорева и ее дети П.В. Верховская и А.В. Кокорев при содействии мужа П.В. Верховской Василия Петровича Верховского.

В.И. Кокорева передала Обществу по дарственной участок земли с двухэтажным каменным домом по Тверской улице, 8, в котором она проживала с дочерью и зятем. Стоимость земли и дома была оценена в 100 000 руб. С востока к участку примыкала территория Никольского приюта, с севера – Аракчеевские казармы, с запада – жилая застройка.

Закладка нового храма была совершена 6 августа 1906 г. в праздник Преображения Господня.

Проект церковного здания был разработан известным зодчим, городским архитектором Дмитрием Андреевичем Крыжановским. 3 августа 1906 г. проект одобрен главными жертвователями и Общим собранием Общины. Тогда же утверждена смета на сумму 97 050 руб. и на все работы ассигновано 150 000 руб. Храм Знамения Пресвятыя Богородицы на Тверской улице был освящен 22 декабря 1907 г. и стал самым крупным поморским храмом в Российской империи[1]. Весь архитектурный комплекс состоял из храма, соединенной с ним особой галереей пристройки, ризницы и надворных построек. С северной стороны храма была пристроена отдельная часовня для отпевания покойников, а в прилегающих флигелях располагались училище, детский приют, богадельня, кухня, общая трапезная, свечная мастерская и квартиры семейных клирошан.

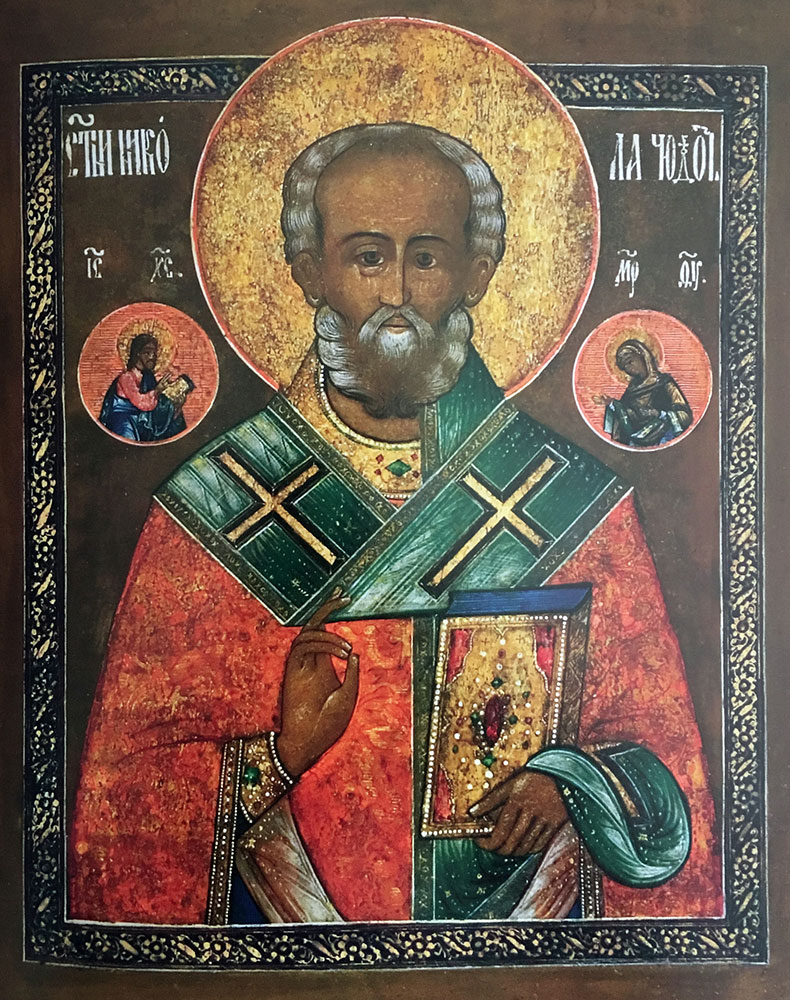

Образцом для оформления интерьеров храма стали моленные и собор Преображенского Богаделенного дома в Москве. Четверо членов Совета общины специально делегировались для их осмотра. В результате осмотра и в соответствии с пожеланиями членов общины и учредительницы В.И. Кокоревой, было принято решение, что большинство икон в храме должны быть старинными, написанными не позднее второй половины XVII в., и только в необходимых случаях новыми, написанными в стиле древнего письма. Первоначально предполагалось перенести в новый храм иконостас из моленной на Лиговской улице и дополнить его необходимыми иконами. И действительно, значительная часть икон была перенесена из Лиговской моленной. Однако для обширного пространства Большого молитвенного зала старый иконостас оказался слишком мал. С целью подбора и приобретения икон для храма были осмотрены хранилища торговцев древними иконами на Нижегородской ярмарке и в Москве, известных торговцев Большакова, Силина и других, а также собрания известных коллекционеров, в частности А.И. Егорова, наследников Е.С. Егорова, наследников И.М. Ивакина, отца Ис. Носова. Часть икон, в частности зааналойный крест, были возвращены властями из тех, что были прежде конфискованы у старообрядцев. Приобретались также иконы старообрядческой поморской иконописной школы XVIII – XIX вв. Новые иконы были написаны старообрядцами поморского согласия иконописцами братьями Сусловыми. Старший из братьев, Степан Алексеевич, был известен как выдающийся знаток и мастер древней иконописи.

В 1923 г. экспертом Музейной комиссии Ф.А. Каликиным, знатоком старообрядческого искусства, и прежде сотрудничавшим с общиной (в частности, в вопросе сохранения имущества Выгорецкого общежительства в 1913 г.), была составлена опись икон, имеющих большое художественное значение и принятых на учет Государственного Музейного фонда. По заключению Ф.А. Каликина, все иконы главного и боковых иконостасов представляли собой единый ансамбль, не подлежащий разделению, и иконы из иконостасов не подлежали изъятию. Всего в храме Знамения и помещениях, принадлежавших общине, находилось (не считая перенесенных из Михайловской богадельни и Кокоревского убежища) 427 икон, писанных по дереву, и 55 металлических (вероятно, литых) икон, и 225 богослужебных и церковных книг.

Около 1923 г. в храм были перенесены иконы из упраздненных моленной Михайловской богадельни на Малой Охте (155 икон писаных по дереву и 32 металлических) и Кокоревского убежища (69 икон писаных по дереву и 9 металлических).

Тогда же в бывшем Зале заседаний Совета (Советской комнате) была устроена Зимняя моленная, в которую поместили иконы из Михайловской богадельни. Иконы из Кокоревского убежища помещены в «комнате рядом с нынешней Советской комнатой».

Соборный храм на Тверской стал главным храмом староверов Петербурга, где не наблюдалось резкого разделения братских старообрядческих согласий. Здесь были заложены основы последующего объединения всех староверов города на Неве (поморцев, федосеевцев и филипповцев) в единую Древлеправославную Поморскую Церковь. Представители общины участвовали во многих поморских съездах, соборах (Поволжских, Северо-Западных, обоих Всероссийских Соборах, присутствовали на Съезде в Двинске по образованию в 1911 г.). В храме на Тверской бывали Л.Ф. Пичугин, Т.А. Худошин и другие известные деятели староверия. Многолетним участником соборной молитвы был престарелый инок Сергий.

Община обладала обширной библиотекой, в которой имелся полный круг богослужебных книг, множество учительных святоотеческих книг, поморских рукописей. Богослужение в храме совершалось с большой торжественностью и было, по воспоминаниям очевидцев, чрезвычайно благолепно. Думая о потомках, руководство общины разместило на специальных памятных досках у входа в храм его краткую историю, изготовило прекрасный фотоальбом со снимками внешнего и внутреннего вида здания.

Братская кухня по желанию прихожан готовила поминальные обеды. В братских трапезных могли сесть за стол одновременно около двухсот человек. При надобности тотчас за первой обедала вторая смена, а в исключительных случаях – и третья. В моленной служебного дома в двунадесятые и храмовые праздники ставилась трапеза для клира и ликов, к чину которой по окончании часов приносилась на аналое с каждением и пением икона праздника, а после трапезы она также торжественно возвращалась в собор.

В 1911 г. после смерти о. Григория настоятель о. Стефан Илларионович Волков в присутствии о. Иакинфа Семеновича Мухина благословил вторым наставником более 25 лет служившего в клире Петра Кирилловича Кирилова. Головщиками были в то время Кузьма Гурьянович Кондьзеренов и Дионисий Лазаревич Попов. С началом войны 1914 г. при общине был учрежден лазарет для раненых на 20 человек. Также община оказывала денежную помощь матерям и семьям христиан-поморцев, призванных на войну.

«Золотой век» старообрядчества продлился недолго. После революции 1917 г. на староверов обрушилась новая волна гонений. Одна за другой закрываются властями и «национализируются» старообрядческие моленные и богадельни на Охтинском и Волковом кладбищах, на Ушаковской улице за Нарвской заставой, на Коломенской улице, уничтожается моленная и скит за Московской заставой… В 1933 г. властями был закрыт и храм на Тверской улице, его богатейшее собрание древних икон и церковной утвари частично расхищено, частично уничтожено, а здание, превращенное в промышленное предприятие, попало в ведение Министерства автомобильной промышленности, подверглось капитальной внутренней перестройке и было приспособлено под промышленное предприятие. К 1940 г. в городе на Неве не осталось ни одного действующего староверческого храма или моленной.

Но несмотря на столь суровые гонения, староверы продолжали собираться для молитвы на частных квартирах. Так, известно, что в 40-х годах богослужения совершались на квартире О.К. Князевой (ул. Некрасова), пока об этом не стало известно органам власти. В результате хозяйку квартиры арестовали, и службы прекратились. Однако моления продолжились в домах других христиан.

После окончания Великой Отечественной войны группа христиан-староверов, переживших блокаду, обратилась к властям с ходатайством о регистрации общины. Власти пошли навстречу, и в 1947 г. в Ленинграде была официально зарегистрирована Старообрядческая Поморская община. В этом была немалая заслуга таких активных членов общины, как К.М. Горелов, О.К. Князева, М.И. Богданов. Вновь зарегистрированной общине властями было отдано два этажа во флигеле дома № 12 на Коломенской улице, где в довоенные годы располагалась знаменитая Киржаковская моленная, прежде принадлежавшая староверам-филипповцам. Группа христиан-федосеевцев ходатайствовала также и о возвращении Волковской моленной на Волковом кладбище, но в 1948 г. получила от властей отказ. Настоятелем поморской общины был избран причетник общины на Тверской, уроженец Латвии, Амбросий Иоакимович Толстов и благословлен о. Григорием Прокопьевичем Хоботовым. Отец Амбросий хорошо знал церковную службу, знаменное пение, был опытным, профессиональным служителем. За 23 года настоятельства он умело примирял бывших федосеевцев, филипповцев и поморцев. Благодаря его мудрой политике в моленной на Коломенской произошло долгожданное объединение в единую общину староверов-беспоповцев всех согласий, долгие годы лишенных возможности собираться на совместную молитву. В знак примирения и до сих пор в приходных поклонах полагается «начал за общение» бывших разных согласий. Первым председателем Правления стал М.И.Богданов. Головщицами стали У.Г. Григорьева и Е.И. Маркова. Хор был почти целиком женский. Поскольку большинство певчих было из моленной на Волковом кладбище, то был принят обычай богослужения того храма

Однако по мере увеличения общины помещение Коломенской моленной уже не могло вместить всех желающих, особенно на большие праздники, и поэтому многим во время молитвы приходилось стоять не просто на лестнице, но даже во дворе. А так как часть флигеля была занята квартирами атеистически настроенных жильцов, то в вышестоящие органы от них постоянно поступали жалобы. Все закончилось тем, что в 1961 г. община вынуждена была переехать в предложенное властями здание бывшей церкви во имя иконы Казанской Божией Матери в Рыбацком, заново освященном во имя Знамения Пресвятыя Богородицы.

Рыбацкое находилось тогда за чертой города и лишь в 1963 г. стало одним из его районов. Однако предоставленное властями новое помещение имело такие малые размеры, что сразу же встал вопрос о пристройке. С разрешения районной администрации была сделана небольшая пристройка, но когда дело дошло до городских властей, сфабриковали целое «дело о пристройке», в результате которого председатель общины С.Г. Евсеев и районный архитектор были осуждены к заключению. В годы воинствующего атеизма храм посещали самые стойкие верующие, но и сейчас многие прихожане помнят, как на большие праздники прихожане, не вмещавшиеся в храм, слушали службу под окнами, как на Пасху вынуждены были собираться по домам или даже ездить за город в Ламповскую общину.

С 1962 по 1970 г. председателем общины был Г.Е. Иванов, затем до 1982 г. П.П. Матвеев, потом до 1985 г. А.М.Епифанов. В 1970 г. умер настоятель А.И. Толстов, благословив Стефана Григорьевича Тимофеева.

С 1985 г. председателем Правления был выбран Иларион Михайлович Петров, а с 1986 г., после смерти о. Стефана Григорьевича Тимофеева, настоятелем становится Олег Иванович Розанов. В 1987 г., в преддверии 1000-летия Крещения Руси, община получает разрешение на возведение на месте снесенной в довоенные годы деревянной Казанской церкви нового церковного здания. Новое здание проектировалось по эскизам настоятеля о. Олега и предстало в едином виде церкви, увенчанной куполом, и старого здания притвора с колокольней, без всяких признаков нового строительства.

14 августа 1988 г. состоялась первая служба в обновленном здании. 19-метровый купол избавил от постоянной духоты во время службы, расширенный клирос позволил всем певчим размещаться у аналоя. Появились четыре малые кельи для служебных нужд, было выделено помещение для отдыха служителей и гостей общины. В том же году община приняла официальное название «Невской Старообрядческой Поморской общины». После реконструкции церковь в Рыбацком получила статус «Памятника архитектуры».

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. рядом с храмом Знамения усилиями общины был построен духовно-благотворительный центр «Невская Обитель». В нем разместились малый храм, трапезная, крестильня, келии для служения треб, а также оранжерея, столярная мастерская и подсобные помещения.

Сегодня Невская Старообрядческая Поморская община объединяет всех староверов г. Петербурга, являясь одной из крупнейших общин страны (около 8000 человек). Еще в 1993 г. городские власти возвратили общине здание моленной на Коломенской, в котором постепенно была восстановлена церковная жизнь. В 2004 г. законным владельцам был, наконец-то, передан и соборный храм Знамения на Тверской. 10 декабря 2004 г. в храме на Тверской состоялся первый торжественный молебен Знамению Пресвятыя Богородицы — престольному празднику храма. С тех пор службы здесь проводятся еженедельно. Христиане-поморцы собираются, чтобы помолиться, принять участие в духовных беседах, послушать духовные стихи. В помещениях храма размещена фотовыставка, посвященная истории этого удивительного памятника русской архитектуры.

В настоящий момент в городе существует уже три прихода — Рыбацкий (Караваевская ул., 16), Коломенский (Коломенская ул., 12) и Тверской (Тверская ул., 8). Общиной осуществляется разнообразная духовная и культурно-просветительская деятельность. В воскресные и праздничные дни в храмах общины в Рыбацком и на Коломенской совершается богослужение, в будние дни служатся требы – молебны за здравие и панихиды за упокой. В храме на Тверской – служба повседневная. При общине действует воскресная школа, книжница (библиотека), издается Календарь Древлеправославной Поморской Церкви, сборник «Християнская семья». Регулярно проводятся встречи молодежи Санкт-Петербурга и области. В «Невской обители» ежегодно проходят международные слеты староверческой молодежи, проводятся курсы церковнослужителей. При общине организован молодежный хор «Аненай».

История Невской Старообрядческой Поморской общины красноречиво говорит нам о том, что, несмотря на все трудности, гонения и лишения, которые пришлось пережить староверам в течение последних трехсот лет, они продолжали бережно сохранять древние традиции и донесли их вплоть до наших дней.

- Антонов В.В., Кобак А.В.Святыни Санкт-Петербурга. Т.3. СПб., 1996.

- Варадинов Н.В.История Министерства внутренних дел. Кн. 8: История распоряжений по расколу. СПб., 1863.

- Вургафт С.Г., Ушаков И.А.Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы: Опыт энциклопедического словаря. М., 1996.

- Доклад общему собранию членов Петроградской христианской общины старообрядцев поморского согласия. Совещания по составлению сметы на 1916 год, избранного общим собранием общины 1 мая 1916 года. Пг., 1916.

- Доклад сотрудника Ф. Каликина по осмотру молитвенного дома Тверская, 8, в управление Государственного музейного фонда. 1924 г. // НА ГЭ ф.4 д.1229, Л.10.

- Животов Н.Н.Церковный раскол в Петербурге. СПб., 1891.

- Кожурин К.Я. Культура русского старообрядчества (XVII-XX вв.). Часть первая: Учебное пособие. СПб., 2007.

- Кожурин К.Я.Староверие в Петербурге. СПб., 2006.

- Кожурин К.Я.Храм Знамения Пресвятыя Богородицы на Тверской улице (к 100-летию постройки). СПб., 2007.

- Кончаев П.Н.Родословие Поморского Староверия в Петербурге (доклад к съезду Северо-Западного округа 1928 г. с дополнениями) (машинопись).

- Ливанов Ф.В.Тайны Московского раскольничьего Преображенского кладбища. (Первая полная история сего кладбища с основания оного 1771 года, и до настоящего времени 1871 года) // Ливанов Ф.В.Раскольники и острожники: Очерки и рассказы. Т. 3. СПб., 1872. С. 100-103, 235-236.

- Лурье Л.Я., Кобак А.В.Малоохтинское кладбище // Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 417-423.

Нильский В.В.Очерки из быта старообрядцев. Малоохтенское поморское кладбище в Петербурге // Истина. Кн. 42. Псков, 1875. С. 61-88 4-й паг. - Нильский В.В.Поморцы в Петербурге. Поморская моленная на Моховой улице // Истина. Кн. 42. Псков, 1875. С. 29-48 4-й паг.

- Нильский В.В. Раскол в Петербурге. Мало-Охтенское поморское кладбище в Петербурге // Церковно-общественный вестник. 1875. № 67-69.

- Нильский В.В. Раскол в Петербурге. Поморская моленная в Моховой улице // Церковно-общественный вестник. 1875. № 46, 47.

- Нильский В.В. Раскольнические учреждения в Петербурге / N. // Христианское чтение. 1887. Сент./окт. С. 442-456.

- Опись имущества, принадлежащего христианской Общине старообрядцев поморского согласия, находящегося в молитвенном доме по Тверской ул., 8. 1923 г. // РГА СПб., Ф. 7384 оп. 33 д. 255. Лл. 114-116.

- Опись Святых икон, принадлежащих христианской Общине старообрядцев поморского согласия, находящихся в молитвенном доме Тверской ул., 8. 1924 г. // РГА СПб., Ф. 7384 оп. 33 д. Л.120-125об.

- Отчет Петербургской христианской общины старообрядцев поморского согласия, приемлющих браки. С 19 июня 1906 г. по 1 января 1908 г. СПб., 1908.

- Отчет Петербургской христианской общины старообрядцев поморского согласия с 1 янв. 1912 г. по 1 янв. 1913 г. СПб.,

- Отчет Петербургской христианской общины старообрядцев поморского согласия, приемлющих браки, с 1 января 1913 г. по 1 января 1914 г. СПб., 1914.

- РГА, ф. 7384, оп. 33, 37.

- Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1875.

- Среди старообрядцев-поморцев в С.-Петербурге: (От нашего корреспондента) // Церковь. 1908. № 19. С. 690-692.

Статистические данные о старообрядцах. (К 1 января 1912 г.). [СПб., 1912]. - Шамарин В.В.275 лет Староверию в Петербурге (краткий исторический очерк) // Календарь Древлеправославной Поморской Церкви на 1998 год. М., 1997. С. 54-61.

- Шкаровский М.В. Старообрядцы // Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2004. с. 834.

- Юхименко Е.М.Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. I.

- Юхименко Е.М.Старая Вера в новых условиях // Человек между Царством и Империей: Сб. материалов междунар. конф. / РАН. Ин-т человека; Под ред. М.С. Киселевой. М., 2003.