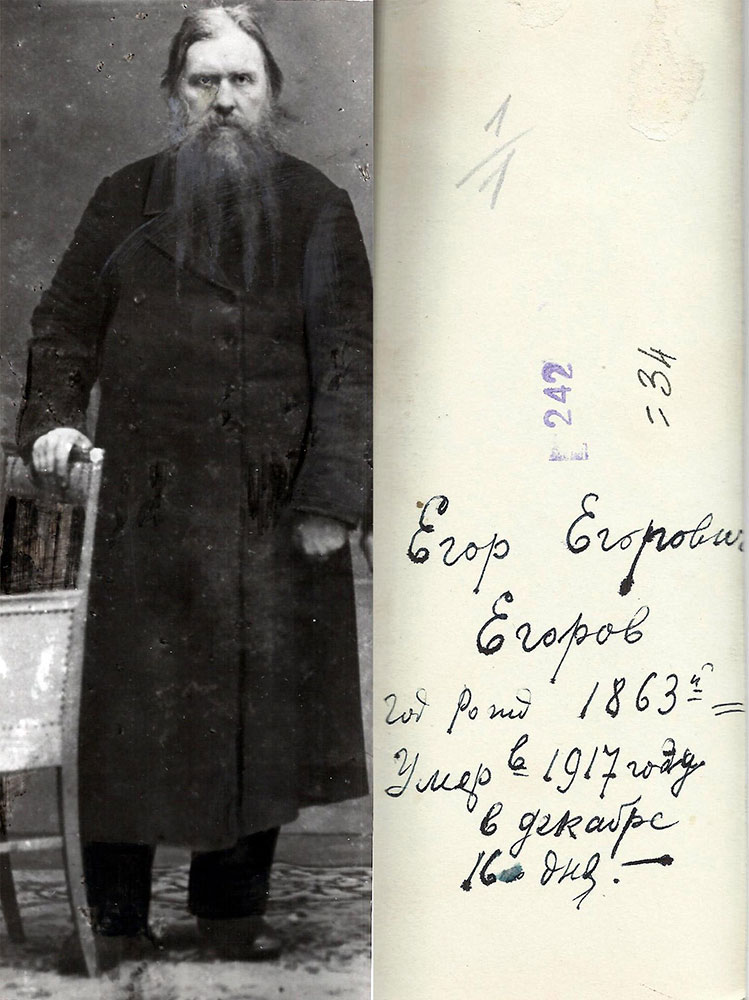

Егор Егорович Егоров (1862 или 1863, Москва – 15. 12. 1917, Москва), купец 2-й гильдии, старообрядец беспоповского федосеевского согласия, видный деятель Московской Преображенской старообрядческой общины, выдающийся собиратель древнерусских икон, рукописных и старопечатных книг и предметов мелкой церковной пластики. Родился в Москве в потомственной старообрядческой семье, к-рая имела родовые корни в г. Рыбинске Ярославской губ. Заслуги коллекционера Е.Е. Егорова поистинне велики для всех тех, кто любит и ценит седую русскую старину и кто ее изучает…

Первым из Рыбинска в Москву приехал дед Е. Константин Егорович и открыл торговлю продовольственными товарами, а затем и ставший позднее знаменитый трактир в Охотном ряду. В 1825 г. Константин Егорович записался в купеческое сословие. Был видным деятелем федосеевской общины на Московском Преображенском кладбище. За активную старообрядческую деятельность в сер. XIX в. Константин Егорович был сослан в г. Пензу под надзор полиции. Здесь он и умер.

Торговое дело и трактир сосланного отца унаследовал и развил его сын купец 2-й гильдии Егор Константинович Егоров, к-рый также играл активную роль в общественной жизни старообрядческого Преображенского кладбища. В сер. XIX в. Е. К. Егоров женился на девице Федоре, происходившей из известной московской старообрядческой семьи Косичкиных. От этого брака в семье Егоровых родился сын Егор и две дочери: Екатерина и Елизавета.

Московский дом купцов Егоровых находился в Салтыковском переулке (ныне – Дмитровский переулок, д. 3) и имел семейную моленную.

Е. получил домашнее образование и традиционное старообрядческое воспитание. При жизни отца Егора Константиновича Е. обучался купеческому «делу» и привлекался к торговой купеческой деятельности, а после смерти отца в 1887 г. Е. унаследовал его торговое дело – продовольственный магазин и трактир в Охотном ряду, однако через год небольшим он отошел от торговой деятельности, продав свое «дело» московскому купцу 2-й гильдии С. С. Уткину, и стал активно и увлеченно собирать ценнейшие памятники древнерусской и старообрядческой истории и культуры, движимый страстным желанием сохранить их в старообрядческой среде.

Собирательская деятельность Е. была предопределена конкретно-историческими условиями 2-й пол. XIX в., поскольку после официального правительственного запрещения старообрядческого богослужения в 1856 г. в среде старообрядцев наступил период общего оживления коллекционирования икон и книг «дониконовского» времени с целью устройства в своих домах тайных моленных и отправления в них своих религиозных молений и служб. Такой собирательской деятельностью занимались отец и дед Е., и именно от них Е. «заразился» собирательской «страстью».

Е. был очень увлеченным коллекционером. Он сознательно тратил зачастую большие деньги из накопленного семейного капитала на приобретение тех или иных икон, предметов мелкой церковной пластики, рукописных и старопечатных книг, заинтересовавших его как старовера. Будучи тонким знатоком русской церковной старины, Е. отличался большой компетентностью, ибо обладал довольно хорошими познаниями в области древнего иконописания и палеографии. Эти познания определялись, прежде всего, его старообрядческим происхождением, живым умом и полученной с молодых лет образованностью. В немалой степени этому способствовали и справочные издания, каталоги и альбомы, имевшиеся в его обширной библиотеке печатных изданий, насчитывавшей вместе с комплектами журналов и газет около 30 000 единиц. Контакты с отдельными знающими профессиональными антикварами и реставраторами икон, а также редкое общение с нек-рыми учеными и археографами также обогащали практические знания Е. как коллекционера предметов родной церковной старины.

Как его дед и отец, Е. принимал деятельное участие в старообрядческой жизни, к-рая значительно активизировалась в России после Первой русской революции 1905 – 1907 гг. в связи с получением старообрядцами юридического права на официальное отправление религиозного культа по старым обрядам и на устройство старообрядческих общин. С 1906 г. Е. являлся членом официально учрежденной Московской старообрядческой федосеевской общины Преображенского кладбища, был активным участником общих собраний членов старообрядческой общины и в качестве выборного представителя прихожан принимал также участие в заседаниях Совета Преображенской старообрядческой федосеевской общины. В 1900 – 1910-х гг. Е. бывал на многих расширенных собраниях старообрядцев в Москве, Казани (1907), в с. Воскресенском Саратовской губ.(1913, 1915), в с. Киселеве Костромской губ. (1915), а также на всероссийских съездах старообрядцев-беспоповцев в 1908 – 1917 гг. Наряду с этим Е. был одним из крупных благотворителей Преображенского Богаделенного дома. В новых исторических условиях либерализации общественной и религиозной жизни в нач. ХХ в. легализовалась и деятельность Егоровской моленной в Салтыковском пер., а собирательская деятельность Е. получила новый дополнительный импульс.

Будучи начетным человеком благодаря полученному в семье традиционному старообрядческому воспитанию и образованию, в среде староверов Е. слыл авторитетным знатоком Священного Писания, Преданий Св. Отцов Церкви, истории Церкви и старообрядчества, древнерусской и старообрядческой книжности и иконописи. По отзыву известного исследователя старообрядчества Е. В. Барсова, Е. представлял собой тип развитого старообрядца.

В результате своей многолетней сознательной поистине подвижнической собирательской деятельности Е. собрал замечательное собрание произведений древнерусской живописи, предметов мелкой церковной пластики и весьма ценные коллекции рукописных и старопечатных книг. Были в составе коллекции и предметы лицевого церковного шитья.

Еще при жизни Е. его замечательные коллекции икон и книг тщетно пытались приобрести многие известные любители древнерусской старины и гос. учреждения. В числе их были известный московский коллекционер А. В. Морозов, нижегородские любители старины старообрядцы Н. А. Бугров и Д. В. Сироткин, Российский Исторический музей, Русский музей в Петрограде, старообрядческое Рогожское кладбище в Москве и др. Однако Е. категорически отказывался от предложений продать им свои коллекционные сокровища, желая, чтобы все они стали собственностью Преображенской старообрядческой общины и хранились там. Переговоры Е. с Советом Преображенской общины о возможном перевозе Егоровских коллекций на территорию Преображенского кладбища велись неоднократно на протяжении 1910-х гг., однако передача все время откладывалась по разным причинам. Руководство общины предлагало Е. разместить его коллекции в здании больницы федосеевцев Преображенского кладбища. В последний раз этот вопрос обсуждался на заседании Совета общины 21 сентября 1917 г., на к-ром присутствовал сам Е. Ввиду того, что помещение больницы Преображенского кладбища, куда предполагалось передать на хранение собрания Е., было, по мнению собирателя, не очень надежным для размещения и хранения, он попросил руководство общины отложить окончательное решение этого вопроса о перевозе на весну 1918 г. Однако осуществить это решение на практике не пришлось, поскольку 15 дек. 1917 г. Е. был злодейски убит грабителями в помещении собственной моленной в Салтыковском пер. Похоронен Е. на Преображенском кладбище в Москве. Его могила существует здесь и поныне.

Вскоре после смерти Е. собранные им и сосредоточенные в его доме в Салтыковском пер. коллекции были взяты под охрану Советской властью. Видную роль в деле поступления коллекций Е. в ГРМ сыграл заведующий отделением рукописей и старопечатных книг Г. П. Георгиевский, к-рый 19 дек. 1917 г. обратился по собственной инициативе к и. о. народного комиссара имуществ Республики П. П. Малиновскому, возглавлявшему Комиссию по охране памятников старины и художественных сокровищ при Московском Совете рабочих и красноармейских депутатов, с просьбой принять необходимые срочные меры для охраны ценного имущества убитого купца Е. В рез-те такого обращения П. П. Малиновский 28 дек. 1917 г. выдал специальный мандат на прием научного и художественного имущества убитого Е. на временное хранение в Московский Публичный и Румянцевский музеи.

Прием егоровского имущества в Музей был возложен Ученой коллегией Румянцевского музея на комиссию в составе Г. П. Георгиевского, Л. Л. Зубалова и М. Ф. Ходасевича. 29 дек. 1917 г., согласно предписанию комиссара рабоче-крестьянской милиции г. Москвы М. И. Рогова, началось составление «охранительных» описей коллекций и имущества Е. В январе 1918 г. охранные описи на рукописи, старопечатные книги, иконы, предметы мелкой пластики и лицевого шитья были уже подготовлены. Во главе дела по со-ставлению описей научного и художественного имущества покойного Е. стоял старший помощник заведующего 3-м Тверским комиссариатом милиции г. Москвы И. А. Трушин. Практическую работу по составлению описей вели члены комиссии ГРМ, а также привлеченные к этому делу другие лица. В Румянцевский музей была вывезена большая часть рукописей, а также часть икон, предметов мелкой пластики и книг старой кириллической печати. Оставшаяся часть научного и художественного имущества Е. должна была временно храниться в его доме, так как у ГРМ не было свободного помещения для перевозки всех коллекций Е. На основании вышедшего вскоре декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР, по к-рому все духовные завещания в пользу религиозных общин были аннулированы, а дальние родственники лишены права на наследование имущества, егоровские коллекции были национализированы и объявлены гос. достоянием. По свидетельству отчета ГРМ по отделу рукописей и старопечатных книг, Г. П. Георгиевский уже к началу февраля 1918 г. зарегистрировал и перевез в отдел свыше 3 000 предметов этого собрания.

Учитывая, что национализированные коллекции Е. хранились в ГРМ временно, ГРМ обратился 3 марта 1919 г. в юридический отдел Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов с просьбой «передать Музею, как учреждению государственному, в полную собственность» «на благое просвещение народа» все памятники старины и искусства, собранные убитым купцом Е. Ходатайство ГРМ было удовлетворено, и коллекции Е. стали полной собственностью Музея.

В феврале 1921 г. под руководством эмиссара ГРМ В. О. Нилендера была начата перевозка оставшихся в доме Е. рукописей и старопечатных книг, а также библиотеки.

В 1923 г. иконы и предметы мелкой пластики из собрания Е. по постановлению Ученого совета ГРМ были переданы Российскому Историческому музею. (Архив ГБЛ, оп. 17, ед. хр. 218, л. 3 – 7, 19, 20, 22 – 24, 34 – 37). В отделе рукописей ГРМ было оставлено тогда 66 икон «для сравнительного изучения рукописных миниатюр и иконописных изображений» (см. хранящуюся в ОР ГБЛ докладную записку Г. П. Георгиевского на имя директора ГРМ от 27 марта 1923 г., а также приложенный к этой записке список 66 икон). Впоследствии часть икон из Исторического музея и остававшаяся часть икон из ОР ГБЛ попали на хранение в Гос. Третьяковскую галерею. (см.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Указ. соч., т. 1, с. 33, 36).

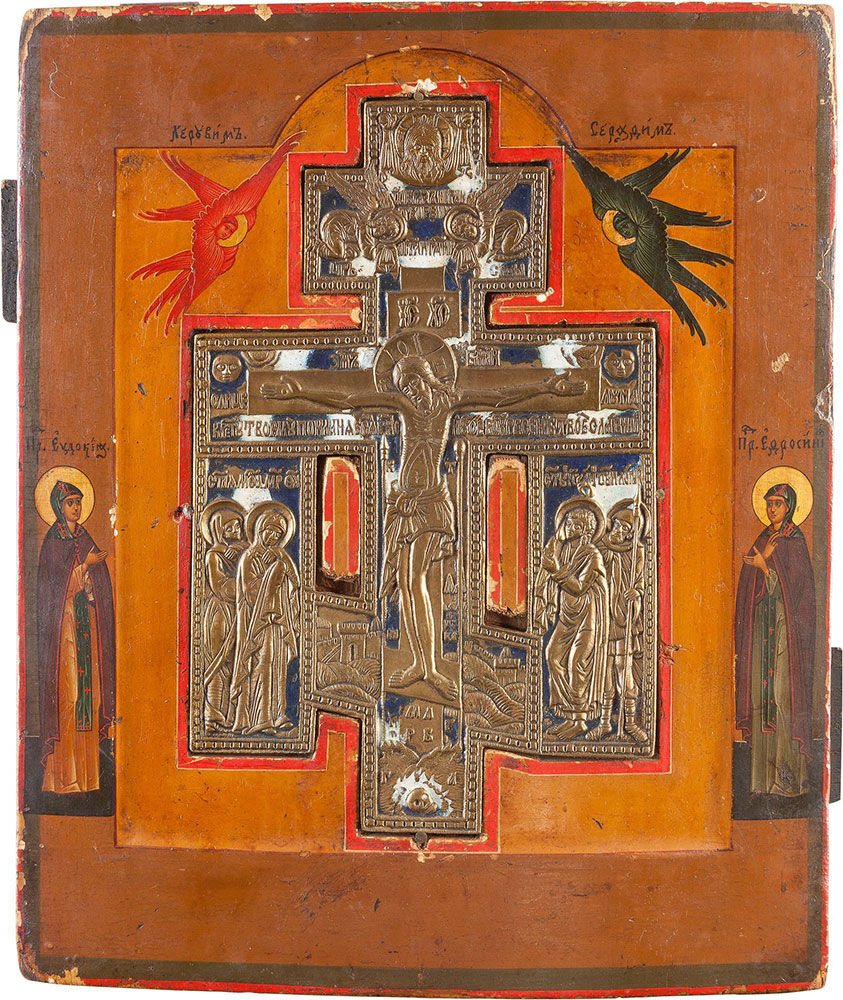

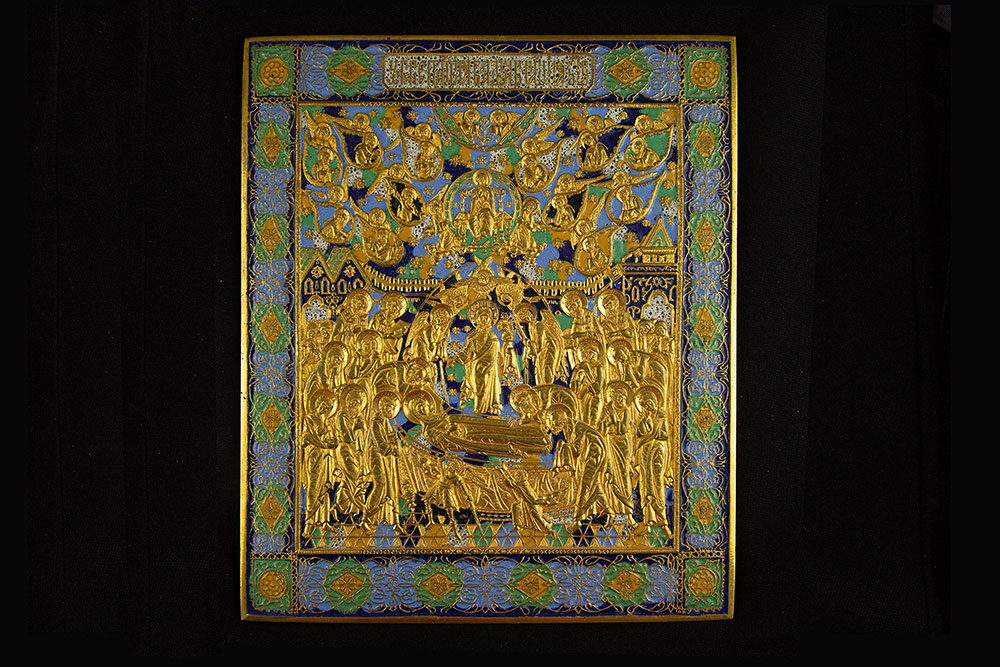

Собрание икон Е. представляло собой весьма ценную в научном и художественном значении коллекцию древнерусских икон различных школ живописи. Здесь имелись иконы различных мастеров московской, новгородской и строгановской школ древнерусской живописи, а также иконы афонского письма. Коллекция насчитывала ок. 1200 икон, написанных масляными красками, на сосновых и липовых досках, а также свыше 60 резных каменных и медных икон, крестов и др. предметов мелкой церковной пластики. В числе икон Егоровского собрания были, например, иконы с изображением Господских и Богородичных образов, пророков, святителей, многих византийских и русских святых, а также Господских и Богородичных праздников. Среди таковых икон находилась икона с изображением Преображения Господня, московской школы, имевшая «Рублевскую легенду» и датированная условно 1425 г. Данная икона происходила из коллекции известного московского собирателя И. Л. Силина. Имелась икона 1-й пол. XVI в. московской школы с изображением Спаса Нерукотворного с прозванием «Мокрая брада», икона Богоматерь Иерусалимская московской школы XV в., икона Богоматерь Корсунская (Ярославская оплечная) со святыми на полях новгородской школы, датируемая 2-й пол. XVI в., икона московской школы 1-й четв. XVI в. с изображением св. благоверного кн. Владимира Святославича, крестившего Русскую землю в 988 г. от Рождества Христова, и первых русских св. князей-страстотерпцев Бориса и Глеба с житием их на полях, двухсторонняя таблетка новгородской школы кон. XV – нач. XVI в. с изображением Страстей Христовых, Деисусный чин, по всей вероятности, афонской школы XV в. с изображением Спаса, Божией Матери и Архангела Михаила, апостола Павла и св. мученика Димитрия Солунского, двухсторонняя таблетка московской школы живописи с изображением церковных праздников Триодного цикла: Недели мясопустной и Страшного суда, Недели о Мытаре и Фарисее, Недели о Блудном сыне, Субботы и Недели Сыропустной и мн. др. Среди замечательных икон собрания Е. строгановского письма имеется трехстворчатый складень Походная церковь нач. XVII в. Из трех створок сохранилась только средник и левая часть складня. На каждой сохранившейся доске створки имеется деление на 6 рядов, образующих шествие святых или от-дельные клейма. Складень предположительно связывается с деятельностью иконописного мастера Истомы Гордеева.

В основу собрания икон Е. легли родовые иконы, доставшиеся ему по наследству от деда и отца. Дальнейшее формирование коллекции шло гл. образом путем покупок у антиквариев и у старообрядцев Москвы, Петербурга, а также на ярмарке в Нижнем Новгороде и в др. городах Верхнего и Нижнего Поволжья. В числе источников комплектования данного собрания были антикварные магазины С. Т. и Н. С. Большаковых, М. П. Вострякова, И. Л., Д. И., Евг. И. и Ел. И. Силиных, П. П. Шибанова и др. Значительное число икон было куплено Е. у московского купца Пономарева, который распродавал заложенное ему за долги и невыкупленное замечательное собрание икон П. М. Постникова. Отдельные иконы поступали в собрание от приезжих из разных мест.

Среди древнейших предметов мелкой пластики из камня в собрании Е. имелись каменные иконы с изображениями Гроба Господня, датируемые 13 – 14 вв., иконы Сретение Господне XV в. и икона Богоматерь Знамение XV в., происходившие из коллекции известного московского собирателя древнерусской живописи Н. М. Постникова. Отдельные иконы с изображением Гроба Господня дополнительно содержат также изображения Сошествия во ад, св. мученика Георгия Победоносца, архидиакона Стефана (?), св. чудотворца Николая Мирликийского, 7 спящих ефесских отроков.

На протяжении 1888 – 1916 гг. Е. вел учет предметам своего собрания икон и предметов мелкой пластики в специальных каталогах. В этих каталогах владелец отражал краткие сведения о предметах своего собрания, указывал имена их бывших владельцев, а также дату и место их приобретения и денежную стоимость.

Весьма ценной в научном и историко-культурном отношении являлась и собранная Е. коллекция славяно-русских рукописных книг. В составе ее находилось свыше 2 000 рукописей XIV – XX вв. Это была одна из крупней-ших частных коллекций славяно-русских рукописных книг в Российской империи. Замечательный знаток книжного наследия Древней Руси акад. А. И. Соболевский в начале XX в. относил ее к числу самых больших частных собраний России, ставя собрание Е. на третье место после крупнейших рукописных собраний графа А. С. Уварова и Е. В. Барсова. Несмотря на известность рукописного собрания Е. в научном мире, при жизни владельца лишь немногим российским исследователям довелось ознакомиться с рукописями его собрания. В числе тех немногочисленных ученых и археографов, к-рым посчастливилось видеть отдельные рукописные книги Егоровской коллекции, были С. А. Белокуров, Г. П. Георгиевский, В. Г. Дружинин, Н. П. Лихачёв.

Гл. отличительной чертой данного собрания рукописных книг является его универсальность и широкий хронологический диапазон, богатый репертуар рукописной книжности, а также замечательный подбор ранних, редких и лицевых рукописей. Около половины собрания составляют рукописи XIV – XVII вв. Более 150 рукописных книг имеют точную датировку. Многие рукописные памятники представлены несколькими списками разного времени.

Собрание рукописных книг Е. формировалось в период 1880-х – 1910-х гг., но его первооснову составил небольшой комплекс «родовых» книг, собранных еще его дедом К. Е. Егоровым. Этих «родовых» книг насчитывалось у Е. около сотни. Основной формой комплектования его замечательного собрания являлись покупки, а гл. источником – московский и петербургский антикварный рынок, Нижегородская ярмарка и старообрядческая среда Москвы, Петербурга, Верхнего и Среднего Поволжья. Отдельные рукописи и целые партии рукописей (иногда довольно крупные) Е. покупал у таких известных московских и петербургских букинистов-антикваров как С. Т. и Н. С. Большаковы, М. П. Востряков, П. Н. Ерыкалов, П. М. Иванов, Е. М. Казаков, Н. Ф. Немилов, М. Я. Параделов, В. Д. Розанов, И. Л., Д. И., Евг. И. и Ел. И. Силины, П. П. Шибанов, А. Т. Шитиков и др. Другой формой комплектования служили заказы рукописей у профессиональных переписчиков, в т. ч. у известного талантливого городецкого книгописца и художника И. Г. Блинова. В числе заказанных в 1910-х гг. у И. Г. Блинова рукописей был экземпляр лицевого «Слова о полку Игореве», написанный стилизованным уставом и украшенный великолепными высокохудожественными красочными миниатюрами.

В составе собрания Е. имеются значительные комплексы рукописных книг, происходящие из библиотеки еп. Угличского Амфилохия (Казанцева, Сергиевского), петербургского коллекционера А. И. Егорова, петербургского купца, члена и попечителя различных благотворительных учреждений Е. С. Егорова, петербургского купца С. В. Сажина, ярославского коллекционера Я. С. Сафкинского, ковровского собирателя И. Д. Першина, горбатовского собирателя старообрядца Белокриницкого согласия Н. П. Никифорова, вольских книгособирателей старообрядцев Кирилловых, собирателя-старообрядца из г. Вольска Саратовской губ. Ф. О. Плигина и др. В составе собрания Е. находятся также отдельные рукописные книги из др. частных, монастырских и церковных собраний, в т. ч. из собраний казанского собирателя Ф. Т. Васильева, «верховника» кн. Д. М. Голицына, петербургского купца И. П. Лаптева, казанского врача и судовладельца Д. И. Образцова, отставного офицера Семеновского гвардейского полка, титулярного советника жителя Петербурга А. И. Сулакадзева и др., из собраний Ниловой Столобенской пустыни, Антониева Сийского, Иосифо-Волоколамского, Кирилло-Белозерского, Корнильева Комельского, Коневского Рождественского, Луцкого Рождественского, Межигорского Спасо-Преображенского, Соловецкого Спасо-Преображенского Троице-Сергиева, Ферапонтова, Московского Чудова и многих др. крупных, средних и мелких российских монастырей и церквей. Ряд рукописей по своему первоначальному происхождению и бытованию восходит к биб-кам Бисериканского и Сучавского монастырей в Молдавии, одна из рукописей – Пандекты Никона Черногорца, гл. 31 – 63, сер. XIV в. происходит даже из книжного собрания Зографского мон-ря на православном Афоне.

Самую большую часть данного собрания составляют книги Священного Писания, творения Отцов Церкви и богослужебная литература. Эти книги в составе коллекции Е. насчитывают около четверти ее состава. Большая часть их датируется XVI – XVII вв. Наиболее значительную группу в них занимают такие памятники древнерусской письменности, как Евангелия, Псалтири, Апостолы, Минеи служебные, Трефологии, Триоди Постные и Цветные, Святцы и др. В составе указанных книг довольно значительна доля богослужебных певческих рукописей XVII – XX вв. на крюковых нотах (ок. 100 ед. хр.). Самой ранней рукописью является Апостол-апракос (полный) в списке 2-й пол. XIV в. рус. извода (№ 84) и Евангелие-апракос (краткий) в списке кон. XIV – нач. XV в. рус. извода (№ 108).

Другую крупную группу в составе собрания Е. составляют рукописи патристического, богословско-учительного, богословско-аскетического и полемического содержания. Замечательной рукописью данной группы является Евангелие учительное 2-й четв. XVI в., украшенное замечательными миниатюрами, инициалами и заставками кремлевских мастеров-художников времени царя Ивана Васильевича Грозного (№ 80). Из царской мастерской Ивана IV происходит, несомненно, и т. н. «Егоровский сборник», содержащий 330 великолепно выполненных красочных миниатюр очеркового характера (№ 1844). В состав данного уникального лицевого сборника входят Апокалипсис толковый, Слово св. Иоанна Богослова на Успение Пресвятой Богородицы, Слово похвальное на Зачатие св. Иоанна Предтечи и Сказание о чудесах Архангела Михаила. Данный сборник имеет тесную связь с Лицевым летописным сводом Ивана Грозного, к-рый, как известно, создавался кремлевскими книжными мастерами в Александровской слободе, приобретшей после постройки там каменного кремля и переезда в Слободу царя Ивана статус «нового града». В числе рукописных книг находятся Творения Отцов Церкви св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св. Ефрема Сирина, Дионисия Ареопагита, Иоанна Дамаскина, Симеона Нового Богослова и др. В числе древнейших книг этой группы рукописей находятся Пандекты Никона Черногорца в списках среднеболг. извода сер. XIV в. (№ 1, 2-я часть кодекса, гл. 31 – 63) и 3-й четв. XIV в. (№ 18), а также Лествица св. Иоанна Лествичника в списке серб. извода кон XIV (?) – нач. XV в. (№ 380). Произведения древнерусских духовных писателей богословско-учительного характера представлены многочисленными именами. В коллекции находится много списков поучений и слов Климента Словенского, Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, митрополита Киевского Илариона, Григория Цамблака, являющихся замечательными образцами древнего ораторского искусства. Здесь находятся творения таких выдающихся писателей-публицистов, как преп. игумена Иосифа Волоцкого, преп. инока Максима Грека, митрополита Московского и всея Руси Даниила, инока Отенской пустыни под Великим Новгородом Зиновия Отенского, основателя скитского жития на Руси инока Нила Сорского, старца Псковского Елиазарова мон-ря Филофея, Значительную часть коллекции составляют богословские произведения духовно-нравственного и аскетического характера, а также церковно-канонические памятники.

В собрании имеется количество старообрядческих сочинений, большинство к-рых относятся к числу произведений представителей т.н. беспоповского толка. Репертуар этих сочинений очень широк. Наиболее значительная часть их принадлежит перу поморских авторов. Однако, кроме беспоповских рукописей, в собрании имеются и немало рукописей, написанных старообрядцами т.н. поповского толка. Значительно число сборников, содержащих в своем составе сочинения родоначальников старообрядчества протопопа Аввакума, инока Епифания, романово-борисоглебского священника Лазаря, священнодиакона Федора, руководителей Выговской старообрядческой пустыни Андрея и Семена Денисова и др. Среди старообрядческих рукописей имеется немало полемических сочинений, в том числе направленных против церковных нововведений и реформ патриарха Московского и всея Руси Никона (Минина). В составе собрания Е. хранятся два подлинных экземпляра т.н. «Поморских ответов», написанных старообрядцем-поморцем Андреем Денисовым и его помощниками от имени «выговских пустынножителей» на 106 вопросов иеромонаха Неофита, направленного Св. Синодом, согласно указу императора Петра I от 22 апр. 1722 г., в Олонецкий уезд «для разглагольствия о происходящем церковном несогласии и для увещания». Оба оригинала подлинных «Поморских ответов» были подписаны 9-ю уполномоченными выговцев во главе с ее основателем Даниилом Викуловым и переданы иеромонаху Неофиту и в канцелярию Петровских заводов в Олонце (№№ 193, 194). Помимо подлинных Поморских ответов, в фонде находится большое число и их списков XVIII – XIX вв. В фонде имеется также немало списков и др. популярного в старообрядческом мире полемического сочинения под названием «Диаконовы ответы» на 130 вопросов еп. Нижегородского Питирима, составленные от имени диакона Александра на Керженце поморцем-выговцем Андреем Денисовым при участии его одноверцев брата Семена Денисова и Трифона Петрова. Кроме полемических рукописей, в собрании имеются старообрядческие произведения исторического, житийного, эсхатологического и иного содержания. В подавляющем большинстве рукописи этой группы представлены в списках XVII – XX вв., однако иногда имеются и автографы старообрядческих писателей. В числе исторических старообрядческих сочинений находятся значительное число списков «Истории о зачале Выговской пустыни» Ивана Филиппова, «Истории об отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова, его же «Винограда российского» и др.

В собрании находится большое число рукописных книг, содержащих в своем составе памятники древнерусской оригинальной и переводной лит-ры. Рукописи данной группы позволяют всесторонне проследить историю развития древнерусской лит-ры, ее репертуар, разнообразие литературных жанров и стилей и бытование. В числе памятников находятся многочисленные слова, повести, сказания, жития византийских, славянских и древнерусских святых, послания, различные апокрифические произведения и др. Произведения древнерусских светских писателей представлены именами царя Ивана Васильевича Грозного, выезжего из Великого княжества Литовского служилого человека Ивана Пересветова, кн. А. М. Курбского и мн. др. авторов. Особую историко-литературную ценность в данной группе рукописных текстов представляет список 30-х гг. XV в. «Памяти и похвалы князю Владимиру» Иакова Мниха, в к-ром отразились черты древнейшего русского летописания XI в. Собрание замечательно великолепным подбором житий русских святых в разновременных списках: Авраамия Ростовского, Александра Свирского, князей страстотерпцев Бориса и Глеба, Димитрия Прилуцкого, преп. Зосимы и Савватия Соловецких, преп. Иоанна и Прокопия Устюжских, Иоанна Рыльского, Кирилла Белозерского, св. благоверного кн. Константина Муромского и его сыновей Михаила и Феодора, Леонтия Ростовского, св. благоверного кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора, Никиты Новгородского, Никиты Столпника Переяславского, митрополита Киевского и всея Руси Петра, царевича Петра Ордынского, Сергия Радонежского, кн. Феодора Смоленского и Ярославского и чад его Давида и Константина, ливонских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия, пострадавших «от Немец», и мн. др. Из житий славянских святых в фонде находятся жития «учителя славяном» Кирилла, Иоанна Белгородского, Саввы и Симеона Сербских. К житийным па-мятникам агиографии примыкают и помещенные в разных рукописях сказания о Знамении иконы Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде, о Явлении икон Пресвятой Богородицы Казанской и Тихвинской, о Сретении иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, Повести о приходе Темир-Аксака (среднеазиатского завоевателя Тимура) на Русь и о чудесном спасении страны от нашествия после принесения в Москву иконы Богородицы Владимирской и др.

Круг рукописных книг исторического содержания, не связанных со старообрядческой традицией, в масштабе собрания сравнительно невелик. Эти рукописи датируются XV – XIX вв. и представляют собой гл. образом хронографические и летописные тексты. Наиболее значительное место в этой группе рукописей принадлежит русским хронографам различных редакций в списках XVI – XVII вв. Особую историко-культурную ценность среди них имеет лицевой русский Хронограф редакции 1512 г. конца XVI – начала XVII в., содержащий свыше 1 000 живописных красочных миниатюр (№ 292). Данная рукопись представляет собой попытку иллюстрирования событий всемирной истории как подражание Лицевому летописному своду XVI в.

В собрании Е. имеется немалое число списков византийских и древне-русских памятников историко-юридического содержания. В числе их нахо-дятся списки Кормчих, Номоканонов, Правды Русской, Стоглава 1551 г., Соборного Уложения 1649 г. и др. Правда Русская принадлежит к числу осно-вополагающих юридических памятников Древней Руси. В собрании она представлена 5 списками, к-рые относятся к Пространной редакции. Три списка из них датируются XVI в. и содержат текст Новгородско-Софийского вида Синодально-Троицкой группы (№ 254, 472, 850), один в списке кон. XVI – нач. XVII в. относится к Ферапонтовскому виду той же группы (№ 253) и еще один в списке нач. XVI в. – к Археографическому виду Пушкинской группы (№ 245). Среди списков Кормчих особо выделяется Кормчая нетрадиционной редакции, составленная и написанная игуменом Иосифо-Волоколамского мон-ря Нифонтом Кормилицыным в 30-х гг. XVI в. (№ 156). Данная Кормчая была составлена волоцким игуменом «по гранем, а не по соборам», в связи с чем это обст-во вызвала критические нарекания со стороны руководства Рус. Православной церкви в лице митр. Московского и всея Руси Даниила, а затем и митр Московского и всея Руси Макария, о чем свидетельствует собственноручная запись игумена Нифонта, оставленная на листах названной Кормчей.

В составе рукописного собрания Е. имеется ряд рукописей научного и учебного характера XVI – XIX вв., однако число их сравнительно невелико. В этой группе находится несколько алфавитов XVII в., учебных пособий по риторике и философии в списках XVI –XVIII вв., сочинений грамматического содержания в составе сборников XVI – XVII вв., руководства по иконописанию в списках XVII – XIX вв. Сочинения медицинского содержания представлены несколькими Лечебниками в списках XVII – XIX вв. В собрании хранится также небольшое количество рукописей историко-географического характера, среди к-рых обращает на себя внимание несколько списков космографий разных редакций в списках XVI – XIX вв.

Собрание кириллических книг Е. также отличалось широким подбором и хронологическим охватом изданий, а также хорошей сохранностью экземпляров. Многие кириллические книги собрания Е. содержат вкладные и запродажные записи, к-рые являются ценными свидетельствами по истории кириллической книжности и книжной культуры XVI – XIX вв. Немалая часть книг имеет иллюминацию.

Комплектование этого собрания велось Е. параллельно с комплектованием коллекций икон, предметов мелкой пластики и рукописных книг, при этом кириллические издания приобретались Е. нередко у одних и тех же владельцев рус. старины.

В данном собрании Е. было представлено большинство кириллических изданий, напечатанных в Москве на Печатном дворе в XVI – XVII вв.: Евангелия, Апостолы, Псалтири, Служебники, Октоихи, Часословы, Минеи служебные, Триоди и др. церковно-богослужебные книги, В числе московских изданий были и богословско-учительные книги с сочинениями Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника и др. авторов. Наряду с московскими «дониконовскими» изданиями здесь имелись литовские, белорус. и украинские издания XVI – XVIII вв., в числе последних преобладали киевские. Значительное место в собрании занимали богослужебные книги кириллического шрифта, изданные в старообрядческих типографиях («книгопечатнях»), действовавших в кон. XVIII – нач. XIX вв. в посаде Клинцы Черниговской губ. и находившихся на попечении местных купцов-староверов поповщинского согласия. Эти книги представляли собой перепечатки с «дониконовских» богослужебных кириллических изданий.

Особо ценное научное значение в составе Егоровского собрания печатных кириллических книг имеет т. н. «Памятник нижегородской печати 1613 г.», известный в настоящее время в единственном экземпляре. Данный «Памятник» представляет собой тетрадь из 6 листов наборного кириллического текста, приплетенную к Евангелию учительному форматом в лист, напечатанному в Вильне в типографии В. М. Гарабурды ок. 1582 г. (инв. № 6467). Историко-литературное значение данного текста состоит в том, что он является первым печатным публицистическим произведением светского характера, появившемся в Московском гос-ве. Автором этого оригинального рус. сочинения является книжный мастер Никита Федоров сын Фофанов, к-рый после пожара на Московском Печатном дворе бежал в Нижний Новгород, где устроил новую типографию и изготовил печатный шрифт, напоминающий шрифт московских невежинских изданий. Как полагают ученые, произошло это в период между 5 янв. и 17 дек. 1613 г. В данном сочинении Н. Ф. Фофанова рассказывается о польско-литовской интервенции в Московское гос-во в начале XVII в., о разорении Русской земли и о ее освобождении от иностранных интервентов и дается философско-историческое осмысление пережитых событий с использованием теологического мировоззрения. По мнению книговеда А. С. Зерновой, открывшей этот памятник в Егоровском собрании, Н. Ф. Фофанов «употребляет язык псалмов и церковных песнопений, черпая образы, сравнения и целые фразы из Священного писания, преимущественно из Псалтири, иногда изменяя и приспособляя их для выражения своей мысли». В тексте Фофановского сочинения имеются неоднократные заим-ствования из стихов и прозаических предисловий украинского писателя Герасима Смотрицкого к Острожской Библии, к-рые, по мнению исследовательницы, и подсказали автору оформление темы противоборства православия и «латинства». Сложный синтаксис этого произведения нач. XVII в. дал основания А. С. Дёмину сблизить данный текст Нижегородского памятника с «Временником» дьяка Ивана Тимофеева. По своему характеру и стилю данное сочинение Н. Ф. Фофанова напоминает предисловие или послесловие к какому-либо изданию, предположительно готовившемуся к печати в Нижнем Новгороде между 5 янв. и 17 дек. 1613 г. В недавней статье уральских исследователей обосновывается мнение, что таким изданием вполне может быть старопечатное Евангелие, которое прежде атрибутировалось книговедами как издание Московского Печатного двора, напечатанное ок. 1619 г. В составе собрания Е. находится также кириллическое издание 1624 г. Номоканона, к-рое имеет владельческую запись кон. XVIII в. о принадлежности данной книги старообрядческой Выговской пустыни (инв. № 2322).

Одну из книг данного собрания Евангелие 1644 г. в металлическом окладе Е. 12 июня 1893 г. дал вкладом в храм Успения Пресвятой Богородицы на Преображенском кладбище «на память и за упокой родительницы своей Феодоры». Книга эта позднее входила в состав коллекции старопечатных книг председателя Моск. Преображенской общины М. И. Чуванова, а после смерти Чуванова было продано с молотка на московском аукционе в 2013 г. за 2 млн. 600 тыс. руб. Современное местонахождение этого Евангелия неизвестно.

Собрание кириллических книг после смерти Е. также попало на хранение в Отделение рукописей и старопечатных книг ГРМ, однако после расформирования данного Отделения на два самостоятельных структурных подразделения: – отдел рукописей и отдел редких книг –кириллические книги Егоровской коллекции вошли в состав основного фонда Отдела редких книг Гос. Биб-ки СССР им. В. И. Ленина. Позднее значит. часть кириллических книг собрания Е. в силу их дублетности была выделена из основного фонда отдела и передана в состав т. н. Резервного фонда ГБЛ. В основном фонде отдела редких книг к 1979 г. осталось на хранении ок. 455 изданий кириллической печати XV – XVIII вв., в т. ч. 349 московских, 70 белорусских (гл. образом старообрядческих) и более 100 украинских печатных изданий, В связи с этим обстоятельством нек-рая часть кириллических изданий из собрания Е. «ушла» из гл. биб-ки страны, осев в различных собраниях гос. биб-к. Ряд кириллических книг из собрания Е. попал на хранение в биб-ку Новосибирского гос. ун-та.

О Е.Е. Егорове, его собирательской деятельности и замечательной коллекции см. также мои опубликованные работы: Собрание Е.Е. Егорова // Рукописные собрания Государственной библиотеки CCCР имени В.И. Ленина. Указатель / Отв. ред. [и сост.] Ю. Д. Рыков. М., 1986. Т. 1. Вып. 2. C. 61-84 ; Егоров Егор Егорович // Православная энциклопедия / Под ред. патр. Московского и всея Руси Алексия II. М., 2008. Т.18. С. 32-35. Ю. Д. Рыков