Приложение к «Увещанию» Преображенских отцов с краткими сведениями об некоторых упоминаемых в оном известных федосеевских деятелей

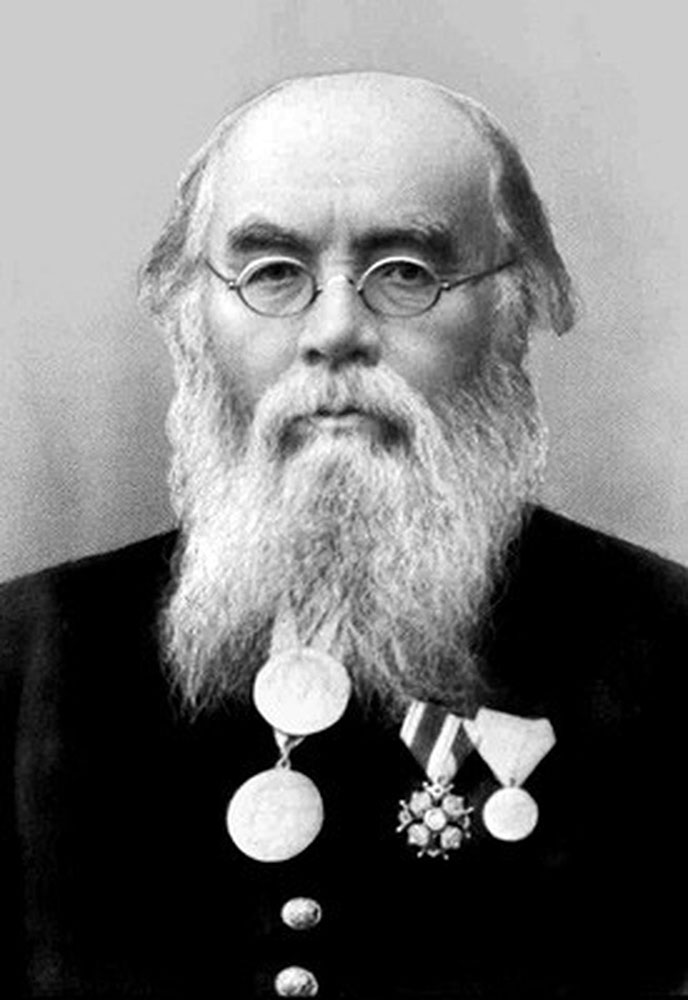

Ефрем Аггеевич Щербаков (1844, Вышская волость Динабургского уезда, Российской империи, ныне Даугавпилсский р-н Латвии; + 24 марта 1913, Москва) — известный федосеевский, московских правил, настоятель. Родился в крестьянской семье. Служение начал в 1876; весной 1879 выбран настоятелем в моленную слободы Режицы (ныне – Резекне, Лат. Респ.) Витебской губернии. Будучи приверженцем учения о безбрачии и немолении за царя, среди населения, особенно богатых, пользовался большим расположением и известностью, причем не только в Режицком и Двинском уездах, но и в Псковской губ. С 1882 по 1890 продолжал служение во вновь выстроенной Васильковской моленной. Вследствие слабости и несогласий в этой общине по отношению к браку, одежде, кофе, чаю и общению с никониянами, вынужден был ее покинуть и два года пребывал в общине Преображенского кладбища в Москве. В 1892 вернулся, но вновь «любители прохладного жития» и мягкого отношения к новоженам учинили раздор, что в конечном счете послужило одной из причин закрытия моленной.

С 1893 перебирается в Режицкую Кладбищенскую общину, где пребывал до 1905. Дважды в 1895 году привлекался к ответственности за совершение рождественских богослужений в доме Ф. Астахова, один раз был оправдан, второй раз – попал под амнистию. В 1903 г. Полоцкий никониянский архиерей ввиду его «вредной деятельности для церкви и государства» пытался ходатайствовать о высылке из губернии, но безрезультатно. Затем в октябре 1907 г. отец Ефрем Аггеевич служил в Казани и после — старшим духовным отцом в Преображенском богаделенном доме в Москве. Председательствовал на 1-м Всероссийском христианском съезде в Москве в 1908 г. Скончался и погребен на Преображенском кладбище в Москве за часовней на месте погребения и других Преображенских отцов.

Григорий Климентьевич Горбунов (10.01.1836, с. Широково Нерехтского уезда Костромской губ. — 18.10.1920, г. Середа, ныне Фурманов Ивановской обл.?), християнин-федосеевец, председатель, с 1907 г. 1-й почетный член общины Преображенского кладбища, предприниматель, благотворитель. О. А. Горбунов († 1845), дед Горбунова, основал небольшое семейное дело по ручной обработке пряжи, продолженное сначала его сыновьями Андреем и Климентом, затем внуками — сыновьями К. О. Горбунова. Производство значительно расширилось во многом благодаря энергичной деятельности Григория Климентьевича: в 1869 г. была устроена ткацкая фабрика, в 1872 г. основан «Торговый дом братьев Григория, Александра и Максима Горбуновых», в 1882 г. преобразованный в паевое «Товарищество бумаготкацкой мануфактуры братьев Г. и А. Горбуновых» с основным капиталом 2 млн р. К 1892 г. на фабрике было 1650 механических станов, работало 2900 чел., годовой оборот составлял ок. 4 млрд р. Товарищество в обязательном порядке страховало рабочих, строились больницы, школы, ясли. Горбунов способствовал прокладке железнодорожной ветки Середа-Нерехта.

Григорий Клементьевич Горбунов проживал некоторое время в г. Плёсе, где его знают и помнят благодаря благотворительной деятельности: о больнице, построенной на его средства, о содержании этой больницы с момента постройки до 1917 года. Помнят, как была обустроена усадьба Миловка, пришедшая было в упадок и выкупленная у дворян Черневых. К 500-летию города были восстановлены разрушившиеся булыжные мостовые, замощены спуски с Соборной горы, отремонтированы многочисленные мосты и мостики через овраги. И в этом он участвовал. В строительство водопровода в 1909-1910 годы он тоже вложил деньги. Г.К. Горбунов оплатил строительство каменного моста через Шохонку в 1907-1908 годы. Наконец, главная достопримечательность города – памятник основателю Великому князю Московскому Василию Дмитриевичу – воздвигнут тоже на средства Г.К. Горбунова. Григорий Клементьевич – не только советник Мануфактур-коллегии, но и Почетный член Костромско-Ярославского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, Почетный член Костромского губернского попечительства детских приютов, Пожизненный Почетный член Костромской Губернской Ученой Архивной комиссии, Потомственный Почетный гражданин города. Перечень званий говорит о многом: о сути и глубине добрых дел, о широте его интересов. До марта 1907 г., когда состоялось собрание московских федосеевцев, принявшее решение о регистрации общины Преображенского кладбища, Горбунов являлся председателем общины, затем в 1908 году общее собрание християн Преображенского кладбища избрало его 1-м почетным членом общины. В адресе, поднесенном ему в день избрания, говорилось: «Как Илья Алексевич (Ковылин), ты был защитником и объединителем братии Христовой, приняв руководство общиной в трудные времена, ты явился великим продолжателем дела Ковылина». В том же году начала работу старообрядческая типография, открытая по инициативе Григория Климентьевича. Основные средства были завещаны кладбищу одной из состоятельных прихожанок. Управляющим в типографии стал Никита Федорович Суворин. В 1910 г. для типографии на Преображенском кладбище было построено отдельное здание («Городская усадьба Г. К. Горбунова» Построена в 1905–1911 гг. архитекторы О. Г. Пиотровский, Ю. Ф. Дитерихс). В 1907 году из Вятки в Москву приехал Лука Арефьевич Гребнёв и стал помогать в устройстве типографии. Это был наш християнин — известный иконописец и печатник, талантливейший человек, происходивший из крестьян. Изготовленный им для нового заведения церковнославянский шрифт отличался, по мнению знатоков, «чёткостью и даже изяществом». У него был опыт, он создал подобную типографию в Вятке. С типографией сотрудничали ювелиры села Красного, они изготавливали меднолитые и серебряные застежки для богослужебных книг, украшения для переплетов. Богослужебные книги, выпущенные типографией Г.К. Горбунова, – это произведения высокого искусства книгопечатания. Типография много сделала не только для сохранения древней старообрядческой культуры, в ней печатались и лубочные листы религиозного содержания для широкого распространения. Исследователь древнерусской литературы Д.С. Лихачёв писал: «Вся история развития человеческой культуры есть история не только созидания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей». Так вот, Григорий Клементьевич помог обнаружить многие древние книги и продлить их жизнь. До 1918 г. печатня выпустила свыше 80 названий книг, в т. ч. лицевой «Апокалипсис трехтолковый» и «Поморские ответы» с оригинала 1723 г. из собрания Е. Е. Егорова, множество певческих крюковых книг, богослужебные издания. В 1910 г. Г.К. Горбунов построил на Преображенском кладбище дом для 300 призреваемых, в том же году в завещании пожертвовал общине 6 домовладений с земельными участками на 180,79 млн р. Предприниматель оказывал помощь другим старообрядческим обществам Москвы, С.-Петербурга, Серпухова, стремился сделать свою малую родину духовным центром федосеевского согласия — в селе Киселёве Нерехтского уезда в 1915 г. состоялось расширенное собрание согласия. Есть указание, что Горбунов погребен на Преображенском кладбище, по др. источникам, он скончался и был похоронен в г. Середа. Благотворительностью занимались и др. члены семьи Горбуновых. На пожертвования старообрядки поморского согласия Е. В. Горбуновой (урожд. Морозовой), жены В. А. Горбунова — племянника Г., в 1906 г. в Москве был устроен родильный приют, в 1910 г. на Б. Грузинской ул.- дом им. Н. Л. Шустова, включавший богадельню, детский приют, ясли и др. учреждения.

- Никита Федорович Суворин – управляющий типографией Г.К. Горбунова, после закрытия типографии 6 октября 1918 г., уехал на родину в Саратовскую губ. В архиве отца Гавриила Ефимовича Фролова имеется письмо «Гавриила Никифоровича Кормишина села Балакова Саратовской губ. в Москву Никите Федоровичу Суворину о беседе его, бывшей с Львом Феоктистовичем Пичугиным в селе Екатериновке Саратовской губ.». (Г.Н. Кормишин – уроженец села Балаково Саратовской губ., известный начетчик и полемист нашего согласия. Беседа «Пребудет ли таинство брака в Церкви Христовой до второго Христова пришествия и о законности безсвященнословного брака» состоялась 19 декабря в доме местного купца-федосеевца Николая Лаврентьевича Малюшкина — книгочея, устроителя местной федосеевской моленной, которая так и называлась — «Малюшкина». Беседа была записана и позднее издана Л.Ф. Пичугиным в виде брошюры. Однако, из-за полемического задора последнего, вышеупомянутая брошюра, имела целый ряд неточностей и недоговоренностей в речах Г.Н. Кормишина, что Пичугиным обращалось в пользу защиты безсвященнословных браков. В силу этого наши християне были вынуждены переиздать полный и неиспорченный текст собеседования (В начале 90-х гг. XX в. на Преображенском кладбище «Беседа» бала переиздана под названием «К вопросу о браке»). В 1909 г. Гавриил Никифорович был «средних лет», скончался в первые послереволюционные годы).

Литература

- Иоксимович Ч. М. Горбуновы // 1000 лет рус. предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост., вступ. ст., примеч.: О. А. Платонов. М., 1995. С. 265-266;

- Вознесенский А. В., Мангилёв П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701-1918): Мат-лы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 27, 47;

- Агеева Е. А. Беспоповцы в ХIХ-ХХI вв. // ПЭ. Т. 4. С. 719-720. Никонов. В. Староверие Латгалии. Изд. Резекненской кладбищенской общины. 2008. С. 302-305.