Tag Archives: Начальный уровень

Чин Погребения в РГСО, 1986 г.

Чин Погребения в РГСО, 1986 г.

Всеношное бдение в РГСО на 1000-летие Крещения Руси

Всеношное бдение в РГСО на 1000-летие Крещения Руси , июль 1988 г., гл. 5-й (часть 1)

Всеношное бдение в РГСО на 1000-летие Крещения Руси , июль 1988 г., гл. 5-й (часть 2)

Пестово (Новгородская обл.) (из архива Н.Н. Заволоко)

Пестово (Новгородская обл.) (из архива Н.Н. Заволоко)

Войново (Польша) (из архива Н.Н. Заволоко)

Войново (Польша) (из архива Н.Н. Заволоко)

Раюши (Причудье, Эстония) (Из архива Н.Н. Заволоко)

Раюши (Причудье, Эстония) (Из архива Н.Н. Заволоко)

Наонный обиход (Рига, Курган, Двинск)

1. Рига, Курган, Двинск - Наонный обиход (часть 1)

2. Рига, Курган, Двинск - Наонный обиход (часть 2)

Пасха Христова. Тонкино. 1989

1. Пасха Христова. Тонкино. 1989 (часть 1)

2. Пасха Христова. Тонкино. 1989 (часть 2)

Старообрядческий Кремль на Преображенке

Роль Преображенского кладбища в истории русского староверия трудно преувеличить. Историк старообрядчества В. Г. Сенатов справедливо назвал основанные в 1771 году в Москве Преображенское и Рогожское кладбища «старообрядческими кремлями», едва не затмившими славы и блеска единого общерусского московского Кремля. Один из этих кремлей — Преображенское кладбище — «превратился в культурный, экономический и религиозный оплот… беспоповской половины старообрядчества. Благодаря отсутствию иерархии при внутренней ее “ненужности”, здесь образовалась своя иерархия, и кладбище сделалось “Сионом”, то есть для огромной народной массы приобрело такое значение, какого не имел даже исторический московский Кремль. Преображенское кладбище для старообрядцев-беспоповцев было то же, чем Иерусалим для иудеев и христиан; его главный наставник, в особенности Семен Кузьмич, пользовался в своих народных массах таким высоким авторитетом и уважением, какого не имели ни Платон, ни Филарет синодальной церкви. Его называли “патриархом”, к его воле относились как к Божией воле, его благословение превратилось в самую сущность святости»[1].

Вообще, как отмечают исследователи, «вплоть до начала XX в. кладбища играли огромную роль в жизни старообрядческих общин. Это было связано с тем, что до 1883 г. им было запрещено строить церкви. Большинство существовавших молелен, появившихся главным образом при Екатерине II, возникли явочным порядком и в любой момент могли быть закрыты. Между тем прямого запрета на устройство кладбищ не существовало. В результате у старообрядцев именно кладбища (прежде всего Преображенское и Рогожское в Москве) стали конфессиональными центрами. При них основываются молитвенные дома и целые скиты-монастыри, богадельни, столовые, другие благотворительные учреждения, книгописные и иконописные мастерские. Вместе с тем, заупокойный обряд и кладбищенское благолепие были для старообрядцев принципиально важны. С кладбищем была связана и мирская сторона жизни старообрядческих общин. Сюда стекалась коммерческая информация со всех концов России, здесь предприниматель-старообрядец всегда мог найти себе приказчиков и рабочих из среды единоверцев или получить кредит из кладбищенского капитала»[2]. Недаром церковный историк В. Ф. Нильский называл кладбища «твердынями старообрядчества».

На Преображенке проходили федосеевские соборы 1810, 1814, 1816, 1817 и последующих годов; отсюда распространялись письменные обращения «ко всем христианам»; Преображенский богослужебный устав стал образцом для подражания. Именно на Преображенском кладбище благословлялись наставники и с особыми ставлеными грамотами отправлялись во все уголки Российской империи.

Преображенское кладбище было основано Ильей Алексеевичем Ковылиным (1731–1809) в Москве 14 сентября 1771 года для содержания больных и погребения умерших от свирепствовавшей тогда в городе чумы беспоповцев. Образовавшееся при Преображенском кладбище старообрядческое общежительство Ковылин назвал монастырем, запретив всем обитателям называть его по-другому. В 1781 г. он побывал в Выговском общежительстве, где ознакомился с местным монастырским уставом и откуда привез с собою в Москву искусных выгорецких певчих и наставника. Лучших певиц прислал из далеких польских пределов, из стародубских слобод наставник Петр Федоров. Служба в соборной моленной и богадельных палатах Преображенской обители теперь стала совершаться с особым благолепием и стройностью. На Преображенке было заведено самое древнее, соответствовавшее дораскольным отеческим уставам и обычаям знаменное пение — наонное. Этим лишний раз подчеркивалась преемственность Преображенки от Выгореции и Соловков.

Хотя в обители часто гостили богатые купцы и благодетели, порядок был для всех одинаков: после ударов в било (железную доску, висевшую на дворе) все насельники собирались на богомолье к вечерням, заутреням, часам. После часов также пелись панихиды по умершим во время морового поветрия. Мужское отделение по окончании утренней службы отправлялось в трапезную в предшествии «очередного», который нес икону, обернутую по краям белым полотенцем. Следуя в трапезную, по древнему монастырскому уставу пели 144-й псалом «Вознесу тя, Боже мой, Царю мой…» Зайдя в помещение, ставили икону на аналой, наставник читал «Отче наш», а затем, положив семь земных поклонов, все садились обедать. Во время обеда стояла гробовая тишина, только был слышан голос читавшего Житие святого, которому в этот день совершалась память. Пища в обители всегда была постной и готовилась по монашескому уставу: рыбная или овощная, с маслом или без него — в зависимости от дня. Пища разносилась прислужниками, несшими послушание по кухне. По окончании обеда все пели «Достойно есть» и, положив семь земных поклонов, чинно относили икону в моленную, после чего расходились по кельям. Удары в доску созывали насельников Преображенской обители к вечерне и к келейному правилу.

На женской половине порядок был несколько иной. Женщинам не дозволялось участвовать в общественных молениях, но разрешалось лишь под надзором привратницы бывать при отпевании усопших и пении панихид. Впоследствии была устроена и женская моленная, в которой наставники по очереди отправляли богослужение. Что касается трапезы, то у женщин она была общая, а порядок хождения в нее после службы был такой же, как и у мужчин. Для насельников обители была заведена особая одежда: для мужчин — кафтаны, отороченные черным шнурком, с тремя складками на лифе и 8 пуговицами, и сапоги на каблуках, а для женщин — черные повязки, платки и сарафаны.

Богослужение совершалось ежедневно по Поморскому уставу. Служили вечерню и павечерницу, утреню, часы, а после часов — молебен либо панихиду. С самого момента основания Преображенской обители в ней с необыкновенной точностью исполнялся богослужебный устав. Никакие упущения в совершении служб не допускались. Так же строго соблюдался и временной порядок богослужений. Всенощное бдение здесь всегда понималось в самом строгом, буквальном смысле слова — как богослужение, которое продолжается всю ночь и заканчивается утром. В соответствии с этим пониманием и всенощная служба начиналась не ранее 11 часов вечера, а заканчивалась часов в 5 или 6 утра. Всеми признавалось, что даже знаменитые староафонские монастыри не исполняют службу с такой точностью, как старообрядцы Преображенского кладбища. Такой порядок богослужения соблюдался практически до 1910-х гг., когда для заказных всенощных стал допускаться иной порядок, а именно: начало их приходилось на восемь часов вечера. (В наше время всенощные совершаются полностью вечером.)

С XIX века Преображенское кладбище стало духовно-административным центром всего федосеевского согласия. Здесь проходили пользовавшиеся беспрекословным авторитетом практически для всех федосеевцев (как в Российской империи, так и зарубежом) соборы, отсюда распространялись письменные обращения «ко всем христианам», Преображенский богослужебный устав стал образцом для подражания. С духовным авторитетом росло и материальное благосостояние общины. Так как дети федосеевцев властями почитались незаконными, то обычный порядок наследования был нарушен. Не имея возможности оставлять имущество близким, федосеевские купцы нередко передавали все нажитое в общину, которая беспроцентно (и даже иногда безвозвратно) ссужала деньги одноверцам.

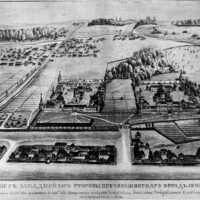

В основном сохранившийся до наших дней комплекс зданий был выстроен в 1784—1811 годах по проекту архитектора Ф. К. Соколова. По пространственному замыслу комплекс подражает Выговской пустыни, с делением на северный (мужской) и южный (женский) монастыри. По преданию, до основания Преображенского кладбища федосеевцев в Москве насчитывалось около 20 домов; после его образования к 1825 году число их за счет присоединения местного населения возросло до 12 тысяч прихожан и 2 тысяч призреваемых. Согласно указу от 1 сентября 1771 года, в котором населению предлагалось «учредить на свой кошт карантинные дома и лазареты», И. А. Ковылин подал прошение разрешить «построить против Преображенского в земляном валу карантин для больных». Здесь была устроена застава для контроля проезжающих, построены бараки, небольшая деревянная часовня для отпевания умерших беспоповцев, отведено место для погребения. После конца эпидемии вокруг кладбища в оставшихся бараках начали проживать вдовы и сироты умерших беспоповцев. Это кладбище быстро приобрело важное значение в жизни согласия. Изменился его облик. Московский главнокомандующий А. Прозоровский доносил 25 октября 1792 года Екатерине II: «Близ Преображенской заставы, в самом Камерколлежском валу, находится часовня, для которой вал сей заровняли, чтоб более дать место погосту. Сия часовня каменная представляет наружность церкви, около оной довольно каменного жилого строения, в котором они (беспоповцы) содержат богадельню более 1000 человек».

В 1784 году была построена соборная часовня во имя Успения Богородицы, в 1805–1808 годах — надвратная Крестовоздвиженская часовня на мужской половине. В 1805 году на женском дворе строились шесть каменных корпусов с моленными: Покровской, Всемилостивого Спаса, Преображенской (над вратами), Богоявленской (и преподобного Зотика) в больничных палатах, Успенской (и Иоанна Богослова, и Николы чудотворца) и Ильинской. В 1811 году закончено строительство Крестовоздвиженской часовни на женском дворе. Кирпич для строительства предоставил Ковылин со своих заводов. Палаты были обнесены белой кирпичной стеной с башнями по углам. Для украшения моленных были использованы иконы только древлеписанные, дораскольные. В 1802 году Ковылин через Министерство внутренних дел приобрел идущий на слом храм Сретения в Кремле (XVI век) вместе со старинными иконами и убранством. Старинные иконы и утварь он скупал везде, где только они сохранились, в том числе и в новообрядческих монастырях и церквах.

И. А. Ковылиным и его помощниками был выработан «Устав Богаделенного дома на Преображенском кладбище», утвержденный властями 15 мая 1809 года. По этому Уставу преображенцы освобождались от опеки Духовной консистории, сами выбирали попечителей, были полностью автономны в своей внутренней жизни. В течение 37 лет Преображенское кладбище числилось как частная собственность И. А. Ковылина. Он оберегал его, постоянно раздавая «подарки» различным мелким чинам, покупая их лояльность. Законодательство Екатерины II и Павла I не знало юридического понятия старообрядческой общины. Старообрядцам — как отдельным лицам, так и целым обществам — вменялось в обязанность лишь соблюдение общих законов и правил общего для всех благочиния. Это отдавало их в полную власть низших чиновников, которые внимательно следили за старообрядцами, истолковывая всякую мелочь как нарушение общего благочиния. Любая мелочь могла привести к разрушению кладбища. Однажды И. А. Ковылин не дал обычного подношения какому-то мелкому чину. Последовал донос о незаконных действиях на Преображенском кладбище. Дело попало на решение к императору Павлу, который распорядился закрыть кладбище и снести все постройки. Кладбище удалось спасти ценою пирога с начинкой из 10 000 золотых полуимпериалов, поднесенного московскому обер-полицмейстеру генералу Воейкову. Пирог замедлил выполнение задуманного, а последовавшая смерть императора Павла предала указ забвению.

После смерти И. А. Ковылина московской федосеевской общиной (а, по сути, и жизнью всего согласия) руководили следующие попечители: Ефим Иванович Грачев (1743–1814), Тимофей Ерофеевич Соколов (ум. в 1845 г.), председатель общины Григорий Клементьевич Горбунов (1836–1920). Наставниками после Ковылина были: Андрей Алексеевич (1725–1793), Алексей Никифорович Никифоров (ум. в 1859 г.), Сергей Яковлевич (1738–1822), Григорий Степанович Гончаров (ум. в 1832 г.), Симеон Кузмин (1768–1859), Георгий (Василий) Гаврилович Михайлов (1798–1880), Василий Парфенович Санин (1825–1897), Антоний Семенович (ум. в 1902 г.), Симеон Ерофеевич Грузинцев (1837–1910), Василий Тимофеевич Тимофеев (1855–1907), Федор Стефанович Кузнецов (1826–1913).

В 1816 году из-за выборов новых попечителей Преображенского кладбища возник сильный внутренний раздор. Образовались две партии. Дело тянулось четыре года, наконец, в него были вовлечены власти. Дошло до императора Александра I, который выразил «гневное» неудовольствие относительно раздора и некоторых сторон вероучения федосеевцев (безбрачие, немоление за царя и пр.). Это послужило умалению гражданских прав кладбища и стало началом последующих репрессий правительства по отношению уже ко всему старообрядчеству.

С началом новых гонений при Николае I Преображенское кладбище продолжало оставаться центром не только федосеевского согласия, но «сюда обращены были взгляды всего русского старообрядчества. В страшные годины возродившихся гонений оно стояло непоколебимым столпом и было светочем для всей России, поддерживая национальную веру и не давая ей угаснуть»[3].

Однако власти начали медленно, но целенаправленно уничтожать эту старообрядческую святыню Москвы. Еще в 1823 г. был назначен особый чиновник для наблюдения за Преображенским богаделенным домом, а после вступления на престол Николая I события стали развиваться стремительно: в 1826 г. было приказано уничтожить моленные, построенные за 10 лет до указа; в 1834 г. приказано было всех мальчиков, содержавшихся в приютах Преображенского кладбища, зачислять в кантонисты — ученики военных школ, которых обращали при поступлении в новообрядчество; в 1838 г. федоссевцам велено было продать все недвижимое имущество кладбища, находящееся вне его. В 1847 г. Николай I насильственно подчинил Преображенский богаделенный дом гражданским властям (с 1853 г. — Императорскому человеколюбивому обществу). При этом было запрещено принимать больных, уничтожены кельи для призреваемых и отделения вне кладбища. Была уничтожена крещальня и запечатан Крестовный дом. Насельникам обители запретили носить иноческую одежду, хоронить своих единоверцев без разрешения полиции. В 1853 г. было запрещено содержать певчих на жаловании, принимать новых призреваемых, а само кладбище было приказано закрыть после смерти последних призреваемых или после их перевода в другие богадельни Москвы.

В марте 1854 г. у федосеевцев отобрали Успенскую соборную часовню на мужской половине и передали так называемым единоверцам, когда несколько человек из числа прихожан Преображенки изъявили желание присоединиться к господствующей церкви на правах единоверия. Единоверие было своеобразной формой существования старообрядцев в лоне господствующей церкви. Оно было задумано по модели западной унии и утверждено императором Павлом I еще в 1800 г. по представлению митрополита Московского Платона, причем в единоверие разрешалось вступать только старообрядцам. Новообрядцы же не могли переходить в единоверие. Единоверцы при сохранении дониконовского богослужебного чина, древних книг и обычаев официально подчинялись Синоду, принимали священство от господствующей церкви и поминали на литургии Синод, а впоследствии — новообрядческого патриарха. Единоверие явилось формой компромисса со стороны ряда богатых купцов-старообрядцев, стремившихся любой ценой восстановить трехчинную иерархию. Однако большинство старообрядцев не спешило принимать единоверие, опасаясь за то отлучения от истинной Церкви, в которой, по их понятиям, они пребывали, по 45-му апостольскому правилу: «Моляися с еретики, да отлучится». Их не пугали рассуждения на тему «без епископа нет Церкви», поскольку они руководствовались 15-м правилом Первовторого собора: «…аще же неции отступят от некоего епископа, не греховнаго ради извета, но за ересь его, от собора, или святых отец не ведому сущу, таковии чести и приятия достойни суть, яко правовернии».

При Николае I начинают практиковать насильственное «обращение в единоверие», ставшее излюбленной формой борьбы правительства со старообрядчеством. Старообрядческие обители разорялись, а их имущество (прежде всего, древние иконы и книги) передавалось единоверцам. То же самое произошло и с Преображенской обителью. Воспользовавшись полученным от нескольких прихожан кладбища прошением, митрополит Московский Филарет (Дроздов) немедленно сделал об этом «донесение» в Синод. Синод тотчас же отдал распоряжение о водворении на Преображенке единоверия. Одна из каменных часовен на мужской половине была избрана для единоверческой церкви. В ней был устроен иконостас, а уже 3 апреля состоялось торжественное освящение церкви «во имя чудотворца Николая» самим митрополитом Филаретом. «“Богослужение” продолжалось около четырех часов. Любителей быть за своего рода “нижегородско-французской” службой, где православный святитель, облаченный в древний “раскольничий” саккос и омофор, в другое время заставляющий “проклинать всех, иже не крестятся тремя первыми персты, но крестятся двумя персты: указательным и средним, и прочиих учат творити тако”, заставляющий проклинать “всех таковых, иже ныне глаголют по псалмах аллилуйя по-дважды, а не по-трижды, и прочих учат творити тако”, сам на этот раз усердно слагал по “арменски крест”, себя крестил и других благословлял им, сам усердно пел аллилуйя по-дважды, — собралось довольно много. Все были в удивлении и восхищении»[4].

К 19 декабря того же года в единоверческую церковь была превращена еще одна часовня — Крестовоздвиженская, а в 1857 г. — и третья, Успенская, к которой пристроили алтарную часть. В 1866 г. вся мужская половина была передана организованному здесь Никольскому единоверческому монастырю. Настоятелем монастыря стал бывший федосеевский монах Павел Прусский.После того как мужская половина Преображенской обители была отдана единоверцам, центром московских федосеевцев вплоть до наших дней неизменно остается Крестовоздвиженская часовня на бывшей женской половине. Чтобы окончательно разгромить последний оплот древлего благочестия на Преображенке, власти репрессировали одного за другим главных руководителей кладбища.

В 1854 г. одновременно с попечителем кладбища Федором Гучковым и настоятелем федосеевского Боровского монастыря Пафнутием Леонтьевичем был арестован Семен Кузмин (с 1827 г. — наставник, с 1837 г. — главный наставник общины федосеевского согласия на Преображенском кладбище). Формальным поводом послужило обвинение в управлении капиталами кладбища и немолении за царя (последнее было одним из пунктов федосеевского учения вообще). Истинной же целью ареста явилось желание поскорее обезглавить федосеевскую общину, лишив ее опытных и грамотных наставников, и тем самым способствовать ее скорейшему переходу в единоверие.

Семен Кузмин был заточен в Крестовоздвиженском мужском монастыре Полтавской епархии. До конца своих дней он оставался верным последователем федосеевского согласия и молился по старым книгам, отказываясь ходить в новообрядческую церковь и исполнять никонианские обряды. Полтавские жители называли его «патриархом старообрядчества». Когда в город на Ильинскую ярмарку съезжалось множество купцов-староверов, к Кузмину приставляли двух рядовых солдат. Караул снимался, когда ярмарка заканчивалась. Скончался Семен Кузмин 13 июля 1859 г. от упадка сил. Могила его находится на Преображенском кладбище в Москве.

Другие наставники Георгий Гаврилович Михайлов и Андрей Ефимович были сосланы один в Вятку, другой — в Харьков. Попечителя Федора Алексеевича Гучкова сослали в Петрозаводск, в Олонецкую губернию, а Константина Егоровича Егорова — под надзор полиции в Пензу. Оба они скончались в заточении, тела их были погребены на Преображенском кладбище.

Тем самым, Преображенское кладбище было фактически обезглавлено и после ареста его духовных руководителей и попечителей подчинено ведению Попечительного совета заведений общественного призрения.

Только 3 октября 1883 г. был издан закон, предоставлявший некоторые права старообрядцам в их религиозной жизни. С 15 по 18 августа 1883 г. на Преображенском кладбище состоялся съезд 180 наставников. На съезде было принято 20 постановлений, в том числе о всеобщем безбрачии, о принятии еретиков через крещение. Съезд осудил пьющих чай и кофе, курящих табак, бреющих бороды и носящих иностранную одежду.

К концу XIX в. в Москве действовало около 17 федосеевских (в основном домовых) моленных и скитов, из них на Преображенском кладбище — 7. Кроме того, на Преображенке находилось две больницы и школа. Всеми расходами заведовал особый эконом. Годовой оборот доходил до 40 000 рублей и более (сумма по тем временам немалая). Во всех моленных кладбища состояло на жаловании более 200 певцов и певиц. В главной соборной моленной кладбища служба совершалась повседневно — служились вечерня, павечерница, утреня, часы, молебен, а под большие праздники — всенощная.

После выхода в 1905 г. царского Указа об укреплении начал веротерпимости жизнь федосеевской общины вновь оживилась. 1 августа 1905 г. на Преображенском кладбище раздался первый разрешенный колокольный звон. В 1907 г. община была официально зарегистрирована. 15 августа 1909 г. в Преображенском богаделенном доме члены общины утвердили «Устав московской общины христиан древлеправославного вероисповедания старопоморского согласия». В том же году открылась школа с трехгодичным курсом обучения. В 1910 г. почетный член общества старообрядцев Преображенского кладбища Г. К. Горбунов устроил богадельню для престарелых старообрядцев, а в 1912 г. состоялась закладка больничного корпуса (архитектор Л. Р. Кекушев), который вскоре был выстроен крупным подрядчиком, членом общины М. М. Малышевым за полцены (по смете цена строительства определялась в 70 000 руб.). В богадельне постоянно проживало около 300 мужчин и женщин, причем лекарства раздавались бесплатно.

В 1907 г. Г. К. Горбуновым на средства, завещанные кладбищу одной из богатых прихожанок, была создана типография Преображенского кладбища. Управляющим в типографии был Н. Ф. Суворин. Типография широко развернула свою деятельность. — Уже в первый год ее существования было выпущено в свет более десятка изданий, причем изначально при типографии существовала своя переплетная мастерская, в которой книги переплетались в лучших традициях древнерусского переплетного искусства — в коже и с медными застежками. Всего же за время существования типографии (до 1917 г. включительно) с ее станков сошло свыше 80 названий книг! Репертуар изданий был очень широк: здесь и традиционная богослужебная литература (Часословы, Псалтыри, Минеи, Триоди, Октаи, Шестодневы, Канонники), и книги, составленные специально для бессвященнословной службы (Потребник малый, «Скитское покаяние», «Устав о домашней молитве», «Устав церковной службы» — «Савины главы»), и печатные крюковые книги наонной традиции (Обиход, Ирмосы, Октай), и лицевые книги (такие шедевры полиграфического искусства, как «Апокалипсис трехтолковый», «Григорьево видение», «Прение живота со смертью»). С подлинного оригинала 1723 г. были изданы «Поморские ответы» с фототипическим воспроизведением автографов выгорецких пустынножителей. Изданиями типографии Горбунова староверы пользуются при богослужении и в наши дни.

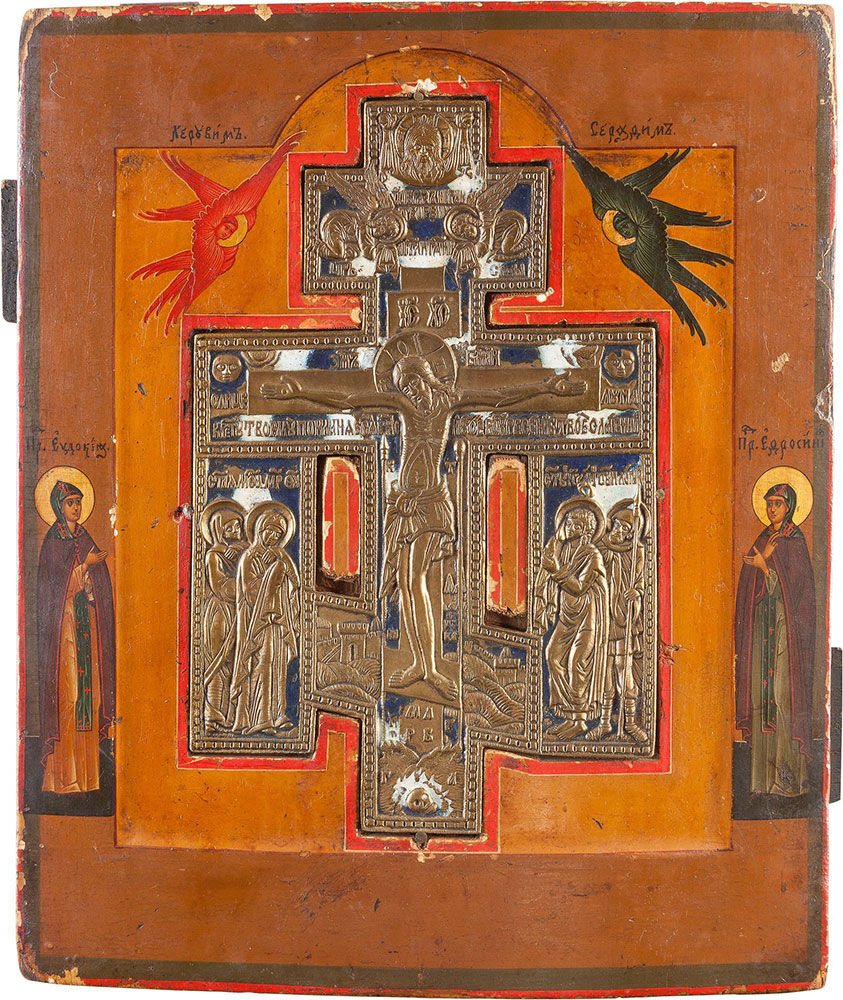

На Преображенском кладбище также отливали меднолитые иконы, расходившиеся по всей России; была здесь и своя иконописная мастерская. Наибольшей известностью пользовались иконописцы А. Т. Михайлов (ум. в 1948 г.) и Т. И. Илларионов (ум. в 1930 г.).

После 1917 г. гонения на веру коснулись и федосеевской общины. В Преображенский богаделенный дом было решено поселить порядка 400 беженцев из голодающих губерний за счет закрытия большинства моленных. 10 января 1923 г. приходской комитет Преображенского кладбища оповестили о том, что четыре храма подлежат закрытию и ликвидации.

Никольский единоверческий монастырь, занимавший мужскую половину Преображенской обители, после революции распался (как вскоре распалось и само единоверие), и в 1922 г. монастырские храмы попали в руки обновленцев. Не найдя средств на их содержание, обновленцы оставили за собой западный Никольский придел Успенского храма, а центральную его часть продали староверам поморского согласия, изгнанным новыми властями из своего храма в Токмаковом переулке.

Что касается федосеевцев, то оставшийся за ними Крестовоздвиженский храм никогда не закрывался, хотя сама община изрядно пострадала от начавшихся гонений на веру. В 1934 г. НКВД арестовал наставника Преображенской федосеевской общины. Однако тот перед самым своим арестом успел тайно благословить себе преемника. Девять лет (до 1943 г.) духовный отец федосеевской Преображенской общины вынужден был действовать подпольно.

Только в 1945 г. Преображенская федосеевская община была зарегистрирована вновь. Число ее членов в Москве составляло в это время 2500, а вместе с областью — 5000 человек. В 1967 г. председателем общины стал Михаил Иванович Чуванов (1890–1988), потомственный федосеевец, большой знаток древнерусской и старообрядческой книжности, ученый и книголюб, собравший уникальную книжную коллекцию. С конца 1980-х гг. власти начали постепенно возвращать федосеевской общине монастырские строения.

Теперь Преображенское кладбище уже утратило свое былое экономическое значение. Однако, как и прежде, оно продолжает играть важную роль в духовной жизни федосеевского и поморского согласий. На сегодняшний день на Преображенке зарегистрированы целых три церковные общины: на территории бывшего «женского двора» находится община федосеевского согласия, а на территории бывшего «мужского двора» — община Древлеправославной Поморской Церкви и община Московской Патриархии, которые молятся в бывшей соборной Успенской часовне, разделенной на две части глухой стеной. С середины 1990-х годов властями было начато поэтапное возвращение некоторых построек федосеевской общине.

Несмотря на суровые испытания, выпавшие на долю этой благословенной обители, жизнь здесь идет своим чередом. Все так же, как и при Илье Алексеевиче, молятся перед древними образами благочестивые прихожане в строгих одеждах, все так же звучит величественный знаменный распев, все так же разносится в воздухе теплый аромат восковых свещей. Попадая в Преображенскую обитель, поистине начинаешь чувствовать всю суетность и нелепость той жизни, которая бурлит за ее стенами, и хочется сказать вслед за псалмопевцем: «Иде убо образом ходит человек, обаче всуе мятется, сокровищует, и невесть кому собирает я» (Пс. 38, 7).

[1] Сенатов В. Г.Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 16.

[2] Лурье Л. Я., Кобак А. В.Малоохтинское кладбище // Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 418.

[3] Прозоров И. А.История старообрядчества. М., 2002. С. 162.

[4] Переведеновский А. А.Из истории Преображенского кладбища // Древлеправославный месяцеслов на 2004 год: Настольная книга христианина для душеполезного чтения на каждый день с богослужебным уставом, святцами, домашними молитвами и пасхалией. М., 2004. С. 236.

Учебник Закона Божьего. О крестном знамении

Честный и животворящий крест является знамением христианским. Для того чтобы выразить свою веру в Господа Исуса Христа, распятого на кресте, мы во время молитвы осеняем себя крестным знамением. Крестное знамение отгоняет дьявола и нечистых духов. Оно подает нам силу при всех испытаниях.

Св. Иоанн Златоуст, вселенский учитель, так говорит: «Никто не стыдись достопоклоняемых знаков нашего спасения, коими мы живем, и начала всех благ, коими существуем». Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего владывки. Посему, когда знаменуешься крестом, пусть выражается на челе твоем живое упование. «Не просто перстами должно его изображать, но должны ему предшествовать сердечное расположение и полная вера».

По учению св. отцов, крестное знамение творить десною (правою) следующим образом:

«Первый крайний перст (палец), да два нижних, концы сомкнуты: средний перст со дригим прямо поставили мало наклонен, а другии повыше, а не распростерт; та прообразуют Божество и человечество».

Три пальца соединены в честь Пресвятой Троицы. Указательный распростертый и средний согбенный прообразуют два естества Христова: Божественное и человеческое. Согбение толкуется св. отцами: «Преклонь небеса и сниде на землю ради нашего спасения». Пальцы необходимо складывать со всем тщанием, а не как попало. Сложив правильно персты, мы полагаем указательный и средний персты сперва на чело (лоб), потом на живот, затем на правое плечо и, пронеся руку на уровне уст, прикладываем персты к левому плечу. Полагая руку свою на главу, речем: «Господи». Сим глаголом проповедуем превечное и пребезначальное рожество Сына Божия прежде век. Потом сносим руку на живот и глаголем: «Исусе Христе». Это знаменует схождение Сына Божия с небесных круг, от безначальных недр отеческой славы на землю, и в пречистом чреве Своей матери Девы Марии безсеменное зачатие и воплощение. Потом носим руку на правое рамо (плечо) и глаголем: «Сыне Божии». Это знаменует вознесение Господне от земли на небо и одесную (по правую сторону) Отца сидение. Когда мы полагаем руку ошуюю (на левое плечо), мы произносим: «Помилей нас», т.е. просим Господа Бога избавить нас от лукавого и от вечной муки. В день Страшного Суда грешники будут стоять по левую сторону от престола Судии.

Крестное знамение мы должны творить истово, не спеша. Истово исполненного крестного знамения «беси боятся и трепещут». Безчинному же маханию «бес радуются». Кто из нас плохо крестится, то оскорбляет Самого Господа и творит кощунство. Не надо стыдиться дарованного нам оружия против вражьей силы, и каждое благое дело будем начинать крестным знамением.

Учебник Закона Божьего. О мирщении

В древние времена святые отцы положили закон для христиан – не смешиваться с язычниками и иноверными в молитве, еде и питии.

Этот закон служит для сохранения христиан в чистоте и соблюдения всех правил молитвы и жития. Так, например, не христиане употребляют в пищу продукты, запрещенные по церковному закону (кровь животных, мясо слепорожденных, морских и др. гадов и т.д.), также употребляют скоромные продукты в постные дни. Праздники у язычников часто проводятся с непотребными для христиан увеселениями и блудными страстями. От всего этого верующим надо удаляться и отделяться.

Любая трапеза для христиан связана с молитвой. Молитва же есть общение с Богом, здесь ничего не должно быть нечистого. Общение же с неверующими приводит христиан к смешению с миром, к его безбожным обычаям и привычкам – т.е. к обмирщению. А где обмирщение, там и грех.

Поэтому наши благочестивые предки завещали нам остерегаться замирщения. Не общаться с проповедующими грех и неверие, с еретиками и отступниками. Посему и сложился среди староверов обычай держать христианскую(рабскую – рабов Божьих) посуду. Не в уничижение других, а для сохранения своей чистоты.

Ныне многие христиане живут в городах, работают, учатся среди неверующих, вольно и невольно замирщаются и грешат. Прежде чем им придти на общую молитву, по церковному обычаю нужно положить начал за замирщение, а потом после епитимии, по разрешению духовного отца приступать к соборной молитве.

Учебник Закона Божьего. О молитве за усопших

Смерть – переход от земной жизни в загробную жизнь. Члены Церкви Христовой, соединенные братской любовью на земле, не разлучаются смертью. Велика сила христианской любви. Нам надо любить ближних своих по заповеди Господней (Мф. 22,39). Чем мы можем выказать любовь свою умершим родителям и родственникам нашим, как не молитвою? «Умершие надеются, — говорит блаженный Августин (родился в 354г.), — получить помощь через нас: ибо время делания отлетело от них». Людям положено однажды умереть, потом же суд (Евр. 9, 27). Посему нам надо молиться, чтобы усопший обрел Судию милостивым. Один Господь знает, кто из усопших праведен, кто грешник.

Но увы, все мы грешны, во грехах рождаемся, в грехах дни свои проводим, в греховных немощах умираем. В светлые чертоги небесного Иерусалима «не имать внити всяко скверно» (Апокал. 21, 27).

Посему мы должны молиться за ушедших в загробный мир, чтобы Господь простил все их прегрешения вольная и невольная. «Просите и дастся вамъ», — говорит Священное Писание. Усопшие же в свою очередь молятся о нас. «Потщуся и всегда имети васъ по моемъ исходе, память о сихъ творити» (2 Петр. 1, 15). «Молитва, милостыня, — говорит св. Иоанн Златоуст, — много помогает усопшим в улучшении их загробного состояния. Если молитвы и жертвы Иова за детей его очищали их, то что же препятствует Богу за наши молитвы и жертвы очищать усопших от их грехов». «Поминайте наставники ваши», — сказал св. апостол Павел (Евр. 13, 7). Первыми же наставниками нашими являются родители и воспитатели наши. Они бывают нашими наставниками от юности нашей. Посему с древнейших времен установлено почитание усопших. Об усопших молились воины Иуды Маккавея (2 Макк. 12, 39-45). «Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости», — говорит премудрый Иосиф, сын Сирахов (7, 36). Св. пророк Иеремия (гл. 16) называет окаянными тех, коим по смерти не творится поминовение (см. ещё: 1 кн. Царств 34; 2 кн. Царств 1, 11-12; Варух. 3, 31; Кн. Суд. 11, 4). Об Онисифоре молится св. апостол Павел (2 Тим. 1, 16-18). То же и св. апостол Иаков нам заповедал (Посл. Иакова 5, 16).

«Сей плач живых о грехах умерших, — говорит Иоанн Златоуст, — есть добр, сие людомудрие высокое». Молиться «на имя» можно только за христиан, в вере скончавшихся. Св. Церковь установила особые дни для поминовения усопших. По обычаю, издревле установленному, христиане творят поминовение усопших в 3-й, 9-й и 40-й день. Кроме того в течение 40 дней совершают молитву (сорокоуст).

14-е правило свв. Апостол Петра и Павла повелевает творить поминовение ежегодно в день смерти усопшего. И в день ангела усопшего совершается молитва. Суббота (по евр. – покой, отдых) посвящена памяти всех святых и усопших. Церковь установила особые «родительские» субботы. Поминовения в эти субботы называются «вселенскими». Вселенские субботы: мясопустная, троицкая, 2, 3 и 4 недели Великого поста и перед днем св. Дмитрия Солуньского (26-го октября). Поминовение творится во вторник Фоминой недели («радоница»). По обычаю, при совершении поминовения ставится коливо-кутья(пшеница) с медом. Зерна пшеницы – прообраз воскресения. Зерно в земле обращается в прах, давая начало новой жизни. Мед означает сладость райской жизни.

Учебник Закона Божьего. О любви христианской

«Любы долготерпить, милосердствуетъ; любы не завидить, любы не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си; не раздражается, не мыслитъ зля, не радуется о неправде, радуется же о истине: вся любить, всему веру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпить».

1 Коринф. 13, 4-7. Зач. 153

«Возлюби Господа Бога твоего всемъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею и всеми мысльми твоими. Возлюби ближняго твоего, какъ самого себя». Так сказал Господь Исус Христос ученикам Своим (Мф. 22, 37-38). На сих двух заповедях «весь закон и пророки основываются». Можем ли мы не любить Бога? Он даровал нам жизнь, Он одарил нас чувствами, разумом, волею, Он дает все необходимое для питания нашего. Он же послал Сына Своего Превечного, искупления грехов наших ради. Бог истинный Благодетель нам, пред Которым ничтожны все благодетели мира. Можно ли не любить Бога? «Кто ны разлучитъ отъ любве Божия?» (Римл. 8, 35).

Любовь наша к Богу должна проявляться в исполнении заповедей Его (2 Ин. 1-6). «Кто имеетъ заповеди Моя и соблюдает ихъ, тотъ любитъ Меня, а кто любит Меня, тотъ возлюбленъ будет Отцом Моимъ» (Ин. 14. 21). Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершества – говорит апостол Павел (Колос. 3, 14). Будем же творить добрые дела, чтобы угодить Богу. Станем чаще обращаться к Богу с молитвою, будем чаще приходить в храм Божий, чтобы слушать Слово Божие. Приближается Богу и приближается вам (Иаков. 4, 8).

И вторая заповедь оставлена нам – «возлюби ближняго своего». Великий, смертный грех – ненависть к ближнему своему. «Кто говорит, — учит апостол Иоанн Богослов, — я люблю Бога, а брата своего ненавидит – тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит» (Ин. Зач. 74). Прежде учили: око за око, зуб за зуб, а Исус Христос учит прощать врагов своих и молиться за них. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Мф. 5, 44-45.)

«Заповедь новую даю вамъ, — сказал Исус Христос, — да любите другъ друга. О семъ разумеютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13, 34-35).

«Будите убо милосердии, якоже Отец вашъ милосеръ есть» (Лк. 6, 36. Зач. 26). Посему и молитву нам оставил Господь «Отче нашъ». В ней мы читаем: «и остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должником нашимъ.» У кого нет любви к ближнему, тот чужд Исусу Христу. Кто видит ближнего страдающего и не помогает ему, тот лишен будет Царствия Божия (Мф. 25, 45). Высшую же любовь к ближнему проявит тот, «кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13).

И спросили Иоанна Крестителя: что нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же (Лк. 3, 10-11). Будем жы и мы оказывать всегда помощь неимущим, помня слова Христовы: «Смотрите, не творите милостыни вашей передъ людьми на показъ съ темъ, чтобы они видели васъ (т.е. делать ради тщеславия) иначе не будетъ вамъ награды от Отца вашего небесного… У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знаетъ, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне: и Отецъ твой, видящий тайное, воздастъ тебе явно» (Мф. 6, 1-4). Особенно же будем помнить слова Апостоловы: «И аще роздамъ вся имения моя, и аще предамъ тело мое, во ежи сжещи е, любве же не имамъ, никая польза ми есть» (1 Коринф. 13, 3). Одно наружное благочестие без любви не приблизит нас к Богу.

Учебник Закона Божьего. Краткое ознакомление со службой соборной

Для участия в соборной молитве верующие собираются в установленные дни и часы в храме Божии. По уставу древлеправославному соборная молитва начинается, как и домашняя, приходным началом. По времени и по содержанию различаются следующие соборные молитвы: вечерня, павечерица, полунощница, утреня и часы. Круг службы церквоной начинается с вечерни. По учению Церкви, такой обычай установлен на основании Библии: «В начале сотворилъ Бог небо и землю. И былъ вечеръ» (Бытие 1-5).

Особенным благолепием отличается всенощное бдение (когда с вечерней соединяется утреня).

До начала службы совершается каждение Креста Животворящего и икон на клиросе. Дым кадильный должен напоминать о первых днях творения, когда «Духъ Божии носился надъ поверхностью водъ» (Быт. 1,2). Посем наставник возглашает: «востаните», и все молящиеся поднимаются, чтобы принять участие в общей молитве. Все праздные разговоры должны быть оставлены. Умом и сердцем надо вникать в содержание того, что читается и поется во время службы. Служба вечерня начинается с прославления Бога, как Творца и Зиждителя всего мира, видимого и невидимого. (Поется псалом 103: «Благослови, душе моя, Господа»).

Кафизмы, которые после этого читаются, напоминают верующим о грехопадении прародителей, чтобы и мы почувствовали и сознали свою греховность. Сознав свою греховность, мы должны, чувствуя раскаяние, обратиться за помощью к Спасителю мира («Воскресни Господи», «Спаси мя Боже мои»). В подтверждении этой надежды на помощь Божию, исполняются псалмы: 140, 141 и 129. Заканчивается вечерня светлым чувством радости и веры, что Господь Исус Христос спасает души наши, если мы к Нему обратимся («Свете тихии»). Молитва св. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши», которая читается при окончании вечерни, напоминает нам, отходящим ко сну, о смерти (сон – подобие смерти) и о надежде увидеть спасение. Словами старца Симеона Ветхозаветная Церковь приветствовала Главу и Архиерея Церкви Новозаветной.

После торжественного окончания вечерни, тихо начинается утреня. Свечи в храме гасятся. Горят свечи лишь пред образами Спасителя и Богородицы Приснодевы Марии. Среди всеобщего безмолвия в храме, читается ангельское славословие: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ в человецехъ благоволение». Троекратным славословием призываются верующие к тому, чтобы отверзли уста своя для Хвалы Господа. Посеем чтец (обычно наставник) дважды возглашает: «Господи, устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою». Этим верующие призываются к ещё большему вниманию. Чтец читает покаянные псалмы (3, 37, 62, 87, 102 и 142) или «шестопсалмие» (по-гречески «эксапсалмы»).

С сокрушением сердечным все внимают поучительным словесам псалмопевца Давыда. В это время запрещается сходить с места и совершать какие-либо движения. В псалмах выражается твердое упование на Бога, глубокое смирение («человек яко трава, дние его цветъ сельныи») и просьба ко Господу услышать мольбы наши «в правде Своей». По эксапсалмех поется «Бог Господь» (на восемь гласов, по гласу тропаря). Свет вновь возжигается. Слова песнопения должны напоминать верующим о радостном явлении Господа нашего Исуса Христа на землю для проповеди Своего учения. Посем исполняется тропарь (краткое песнопение, излагающее сущность праздника или прославление святаго, память коего празднуется) празднику или недельный (кафизмы). (Псалтырь заключает в себе 150 псалмов и разделяется для богослужебного употребления на 20 кафизм, а каждая кафизма краткими славословиями разделяется на 3 «славы». Кафизма – греческое слово – значит сидение. По толкованию Вальсамона на 17 правило Лаодикийского Собора, сидеть разрешается лишь во время поучительных чтений). Чтение псалтыря – основа всех службы на утрени. (Кафизмы излагают пророчества о Спасителе мира, Исусе Христе). Богослужение становится особенно торжественным. В ярко освещенном храме торжественно раздается попеременное («антифонное») пение клиросов («Хвалите имя Господне», «Исповедйтеся Господеви», т.ак называемым «полиелеос»).

В неделю цветную все молящиеся держат в это время свечи в руках, в знак победы Христа над тьмой (адом). Далее следует чтение св. Евангелия, которое предваряется славословием: «Слава Тебе, Господи». По Евангелии поется стихира «Воскресение Христово». Чтение покаянного псалма «Помилуй мя Боже» заканчивается первая часть утрени. Затем следует чтение и пение канона (греческое слово – соединение по известному плану нескольких песнопений) в честь праздника или святого. Каждый канон состоит из 9 частей, называемых песнями. Каждая песнь состоит из нескольких стихов. Первый стих называется ирмосом (греческое слово – связь, соединение) и служит образцом для остальных стихов или тропарей. Содержание ирмосов заимствовано из песней ветхозаветных. Так, первый ирмос заключает песнь Моисея, воспетую им после перехода через Чермное море («Поем Господеви»). Второй ирмос – Моисеево обличие «жестоковыйных» иудеев, по прошествии пустыни («Вонми небо») и, как обличение грехов, поется только в дни Великого поста. Образцом третьего ирмоса послужила молитва Анны, матери Самуила. Содержание четвертого ирмоса –из песни пророка Аввакума, провидевшего грядущее пришествие Мессии – Господа нашего Исуса Христа. Пятый ирмос – из молитвы пророка Исаии; шестой – из песни пророка Ионы. Затем следует кондак (краткое изложение праздника или доблестей святого) и икос (сокращенное содержание мысли всего канона). Седьмой и восьмой ирмосы вспоминают подвиг трех отроков, прославлявших Бога в печи вавилонской. Перед пением девятой песни, клирошане поют «Величит душа моя Господа» (Песнь Богородице поется на утренях, исключая двунадесятые и пасхальные праздники). Девятый ирмос посвящен пророчеству Захарии. Светильными воскресными заканчивается вторая часть заутрени. Прославлением Бога Творца, с призыванием всякой твари к Его славословию, начинается заключительная часть утрени («Хвалите Господа со небес» Псалмы 148-150).

Приближается утро. («Слава показавшему нам светъ»). Торжественно звучит великое славословие («Слава в вышнихъ Богу..», «Хвалим Тя»), которое заканчивается трисвятою песнью («Святыи Боже…»). Наставник читает отпуст. Краткая молитва («Первый час») и, положив исходный начал, верующие тихо расходятся по домам своим.

В утренние часы совершается служба часы и молебен. Служба проникнута воспоминаниями о земной жизни Исуса Христа, от Его Рожества до Вознесения на небо («Единородный Сын»). Чтение девяти евангельских заповедей («блаженны») напоминает нам об основах евангельского учения. По окончании «блаженных», читается Апостол (священная богослужебная книга, в коей заключены деяния св. апостолов и их послания к верующим) и Евангелие. По окончании часов поется задостойник («Достойно есть» или особый). Кроме указанных богослужений по уставу ещё совершается: павечерица, полунощница.

Павечерница (малая) – краткое богослужение после трапезы перед отходом ко сну. Песнопения павечерицы напоминают нам о смерти, о Спасителе мира. Павечерница (средняя) полагается в дни постов. Павечерница(великая) правится в дни Великого поста и накануне праздников Рожества Христова, Богоявления и Благовещения Пресвятой Богородицы.

Полуношница совершается в память полунощной молитвы Исуса Христа в саду Гефсиманском накануне крестных страданий Своих. Полунощница бывает повседневная, субботняя и воскресная.

Учебник Закона Божьего. О свечах, лампадах и фимиаме

По обычая, издревле установленному, пред иконами во время молитвы возжигаются свечи. Возжигая свечи, христиане указывают сим обычаем на свое духовное горение и горячую любовь к Милосердному Богу. Будьте «тщанием не лениви, духом горяще» (Рим. 12, 11). Горящия свечи (в особенности на Пасхальной заутрене) служат выражением духовной радости и торжества. Чистый воск, из которого состоит свеча, выражает нашу душевную чистоту. Свечи мы возжигаем во время торжественного песнопения (при покаянных молитвах свет гасится), свечи возжигаем у гроба усопших, в знак веры нашей и надежды на будущую блаженную жизнь (Кормчая. Л. 600). По древнему преданию, свещи, возженные пред образом Исуса Христа, ставятся против персей (груди), а пред образами Богородицы и Святых – против лица.

Издревле установлен и обычай возжигать масло пред иконами (Откров. 8, 3-4). «Ты же заповеждь сыном израилевым, да возьмут себе елей от масличия (масличное дерево), чисто сомлено (выбито) в светила» (Исх. Гл. 27, 20). «Итак, требуется елей чистый, — говорит отец Церкви св. Кирилл Александрийский, — то есть из маслин, а не из инородных и земляных семян». После того, как сучок от масличного древа был принесен в Ноев ковчег (знак прекращения потопа), сок плодов масличного дерева сделался образом благодати Божией. Слово елей – не русское. Оно означает милось. Посему и в Ветхом и в Новом Завете было повеление приносить чистые жертвенные предметы, то тем более нам, христианам, надо соблюдать это в настоящии дни. «Светильники, которые ты возжешь, — говорит св. Григорий Богослов (род. в 326 г.) таинственно образуют тамошнее световодство, с которым мы, чистыя девственныя души, взыдем в сретение Жениху» (Слово Св. Крещение).

Во время молитвы совершается каждение фимиамом или ладаном (застывшая смола с запахом ванили – ладан росный – которая добывается в Аравии, Африке и Индии). Каждение совершалось ещё при Моисее (Исход. 30, 1, 7-9, 31, 9). В Новом Завете апостолы постановили приносить ко алтарю фимиам (3 прав. свв. Апостол). Каждение служит для освящения места молитвы, для выражения особого благоговения и торжественности. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою» (Пс. 140,2).

Учебник Закона Божьего. О иконопочитании

Икона – слово греческое и по-русски означает – образ, изображение. На иконах мы видим изображение Господа нашего Исуса Христа, Богородица, ангелов и святых. Святые словописцы, ученики Христовы, записали словеса Господа Исуса Христа в книгу, рекомую Евангелие. Подобно им, иконописец пишет на «досце церковное благолепие от перваго Адама даже до Христова Рождества», — изображает страдания праведников за веру. С великим благоговением мы почитаем священную книгу Евангелие, с неменьшим благоговением мы должны почитать и изображения святых на иконах. Мы не видим живых апостолов и первомучеников, взирая же на икон, мы их вспоминаем.

«И их же зриши телесне своими очима – сих созерцаеши духовне – ради иконнаго воображения» (Б. Соборн. Л. 322). Первый образоделатель Сам Господь Бог, ибо Он на скрижалех душевных первого в мире человека (Адама) образ Своего Божества написа. Моисей, по повелению Божию, поставил над ковчегом священные изображения херувимов (Исход. Гл. 25). В Новом Завете Бог Сам открылся людям в видимом образе, посему мы изображаем и почитаем иконы Спасителя. Сам Христос, истинный Бог наш, честный убрус (плат) приложив к пречистому лику Свому, предивный образ Свой написа и после Его ко царю Едесскому, Авгарю. Евангелист Лука был иконописцем. Почитая икону, мы поклоняемся не доске, на которой написана икона, а тому, кто на ней изображен. Посему, когда изображение на иконе стиралось, в старину доску иконную сжигали, «как древо впредь безполезное». Святая Церковь в давних времен постановила почитание икон. Посему и мы, верующие в Единого Бога, в Троице певаемого, честныя иконы целуем и почитаем.