О принятии еретиков в Церковь

Обычай Великороссийския страны древлеправославныя святыя соборныя и апостольския Церкви о приятии еретик таков обдержашеся

Два святейших патриарха, Ермоген и Филарет соборне о сем свидетельствуют, сице во изложении их и собрании божественных правил объявляется.

От божественных писаний и от святых правил собрание великаго господина, смиреннаго Филарета, патриарха царствующаго града Москвы и всея России и сошедшихся к нему митрополитов и архиепископов и епископов, Макария, митрополита Новгородскаго, Варлаама, митрополита Ростовскаго, Корнилия, архиепископа Вологодскаго, Арсения, архиепископа Суздальскаго, Пафнутия, архиепископа Тверскаго, Рафаила, епископа Коломенскаго о крещении латынь и о их ересях [Потребник печатный, лист 559] . (ниже)

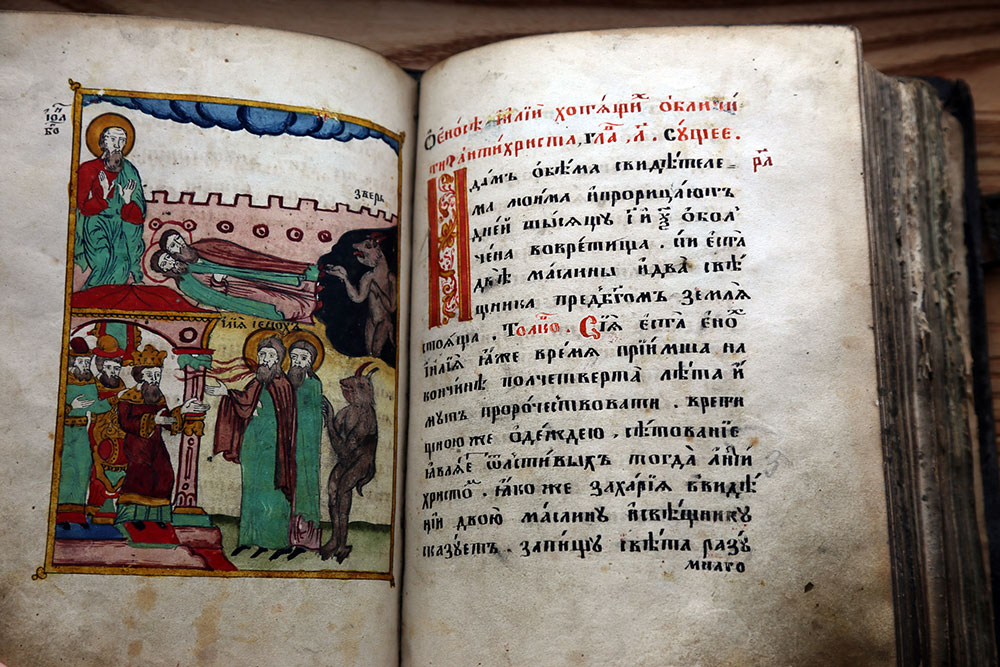

Тем же убо аз, Божией милостию, патриарх Филарет, царьствующаго града Москвы и всея России, уведев убо неустроение и соблазн в пастве моей сице бывающь. Во второе лето паствы моея, от создания же мира в лето 7128 [1620], возвестися убо мне, некотории два священника Иоанн и Евфимий, от церкве Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии, честнаго и славнаго ея Рожества, иже в Столечниках, на Иону, митрополита Сарскаго и Подонскаго, сицеву вещь, яко той Иона митрополит, тем двема священником Иоанну и Евфимию, от латынския веры пришедших двою человек ляхов, Яна Слобоцкаго, да Матфея Светицкаго, не повеле крестити, но токмо святым миром помазати их, и потом повеле причастити их пречистому телу и крови Господни (ниже). Аз же, смиренный патриарх Филарет, не презрех такова раскола, да не погибнут овцы стада Христова и испытанием писаний, и правою верою исправитися в подобу явленную вещь изволих, да не како останок еллинския и июдейския злобы воистину в зрелую пшеницу вмесился будет, и ис корене яко плевел да восторгнется, и чиста явится церковная нива. И того ради повелех Ионе, митрополиту, пред собою стати, и воспомяну ему о Игнатии патриархе, иже бысть во дни наша. От него же смута о том же крещении – еретическом первое явися, егда в лето 7114 [1606], грех ради наших Господу Богу попустившу, и царствующий град Москву лестию и мечем прият, рострига чернец Гришка Отрепьев. Патриарх же Игнатий угожая еретиком латынския веры, и в церковь соборную Пресвятыя нашея Богородицы и присно Девы Марии, честнаго и славнаго ея Успения, введе еретическия папежския веры Маринку, святым же крещением совершенным християнскаго закона, не крестил, но токмо единем святым миром помаза: и потом венчал ю с тем растригою: и якоже Июда предатель и сей поругася Христу. И обоим убо сим врагом Божиим ростриге и Маринке, подаде пречистое тело Христово ясти, и святую и честную кровь Христову пити. Его же Игнатия за таковую вину священноначальницы великия святыя церкве российския, яко презревшаго правила святых апостол, и святых отец от престола и от святительства по правилом святым изринуша, в лето 7114 [1606]. (ниже) Аз же по малей силе моей, елико благодать Святаго Духа настави мя, вседушно попекохся о сем, и правила святых апостол, и святых отец прилежно смотрях со вниманием, и истязовах со испытанием, того ради. Да уведят вси людие всея российския земли: яко вси еретики различных вер еретических, не имут права святаго крещения, еже водою и Духом Святым. И того ради от всех еретических вер различных приходящих к православию християнскаго закона, подобает совершенно крестити святым крещением, по преданию и содержанию святых вселенских патриарх, еже утвердиша по правилом святых апостол и святых отец, всех же убо еретических вер сквернейши и лютейши есть латыняне папежницы. Понеже всех древних еллинских и жидовских и агарянских, и еретических вер ереси проклятыя в закон свой прияша, и со всеми с погаными языки и с проклятыми же еретиками обще вседействуют и мудрствуют. [Мы же чисти есмы от сих] И от лет убо приснопамятнаго и святаго великаго князя Владимира, иже просвети всю великую Руссию святым крещением, от грек прием, и даже до днесь, по лето седмь тысящ сто двадесять осмое, никто же в нас не дерзнул сотворити таков соблазн еретичества, кроме Игнатия изверженнаго патриарха и тебя [Ионы митрополита] ниже, такоже как и московское государство учинилося. И от того времяне и по сие время того не бывало в Московсом государьстве, чтобо еретиков латынь, и иных различных вер еретиков не крестили, кроме изверженнаго из святительства Игнатия патриарха.

От втораго изложения [Потребник, лист 587]

Тем же убо аз смиренный Филарет патриарх Московский и всея Русии, с сыновы моими положих и утвердих завет и устав, грядущим по нас сыновом и братиям нашим, иже аще будут Божиим благоволением, и всем церковником сущим под нами. Се не новое предание введше, но древнее укрепляюще поновихом: и последующе заповедем святых отец.