Учебник Закона Божьего. Храм Божий и его значение

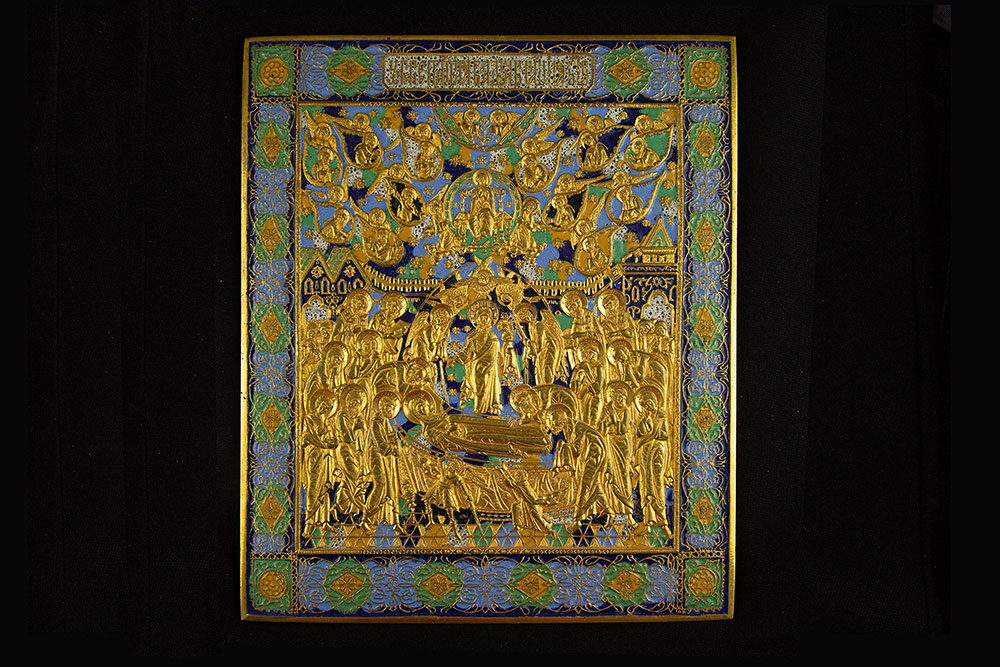

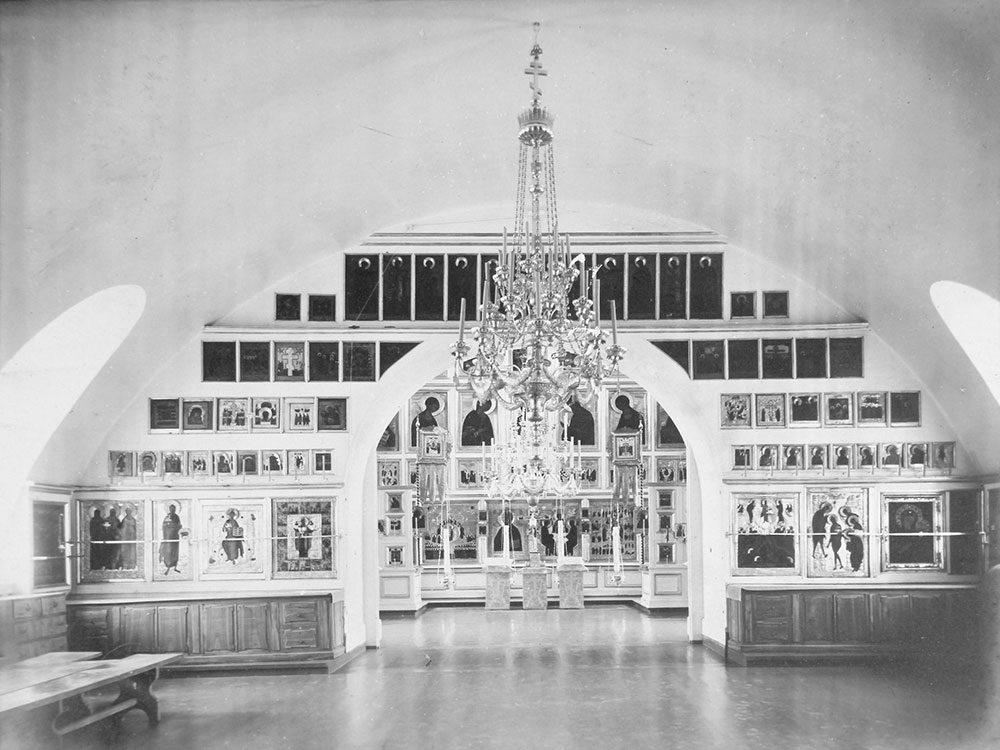

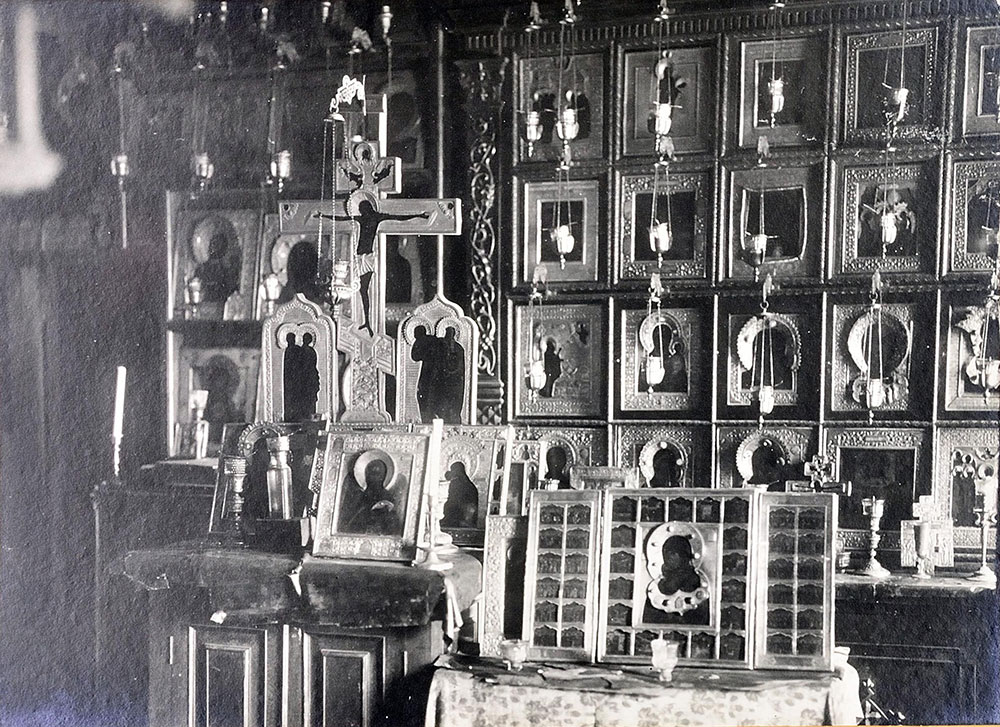

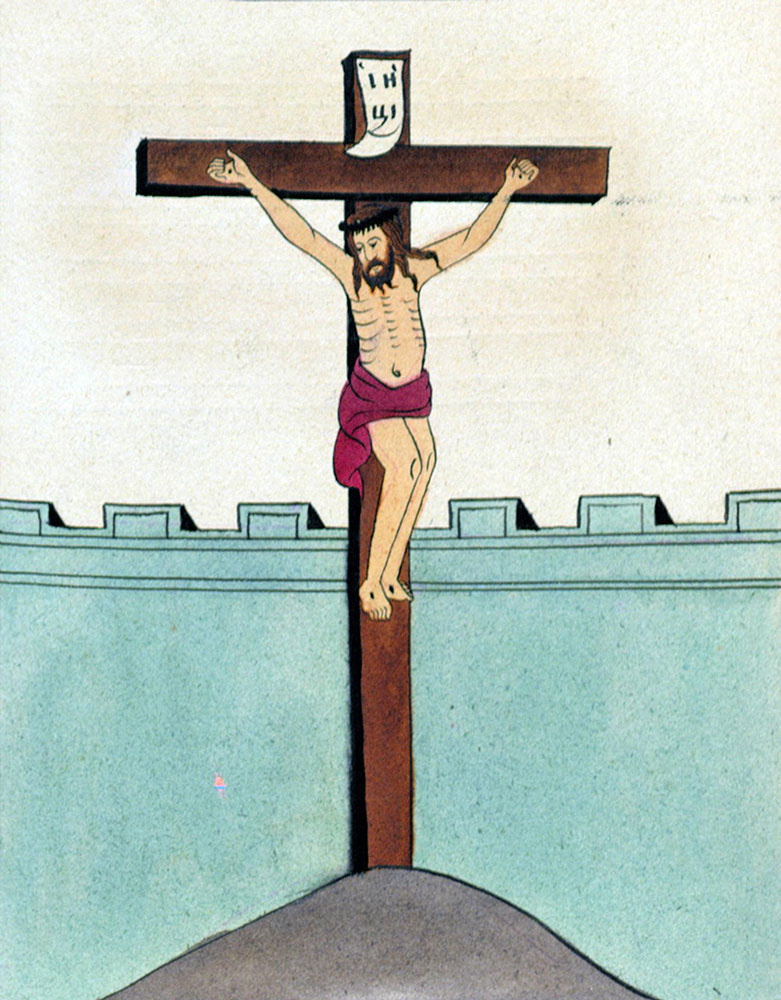

Молиться Богу можно везде, но обычно христиане собираются в храмы Божии для участия в соборной (общей) молитве. Храм – место святое. «Устроятъ мне святилище, — сказал Господь Бог, — и буду обитать в немъ» (Исх. XXV, 8, 18-22). Итак, первый храм на земле возник по повелению Божию. Наружные вид храма и его внутреннее устройство более усиливают наше чувство веры. Как место святое, храм, украшается снаружи крестом. В старину здание храма строилось в виде креста. Передняя стена храма обращена на восток. С внутренней храма у этой стены расположен иконостас с множеством икон. Все молящиеся, находясь в храме, посему во время молитвы обращены лицом на восток, знаменуя тем самым свое обращение к истинному свету, к «Востоку свыше» (Лк. I, 78), который есть Господь Исус Христос. Перед иконостасом находится солея, особое возвышение, на котором совершается служба. Посреди солеи Крест Господень и настольное Святое Евангелие, составленное св. апостолами и евангелистами: Матфеем, марком, Лукою и Иоанном. Для певцов на солее отведены особые места – клироса. Посреди потолка спускается паникадило (светильник со свечами).

Велико значение храма. Храм Божий – дом Божий. «Идеже бо есть два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их»(Мф. 18, 20). «Дом Мой – дом молитвы есть» (Лк. 19, 46). В храме Божием незримо присутствуют святые наши предстоятели: Богородица, ангелы, св. угодники. Они молятся вместе с нами. Храм Божий есть училище веры и благочестия. Там мы слышим словеса Самого Господа Исуса Христа, во время чтения священной книги – Евангелия. Многочисленные иконы напоминают нам о подвигах благочестия. Умиляюще действует на душу нащу и пение богослужебное. Храм Божий служит духовной здравницей и местом утешения для скорбящих. В храме мы приобщаемся к Церкви Христовой в день нашего крещения. В храм Божий приносят наше бренное тело для отпевания.

Для того чтобы утвердиться в благочестии, необходимо посещать храм Божий. «Что холоднее камня? – говорит св. Иосиф Волоколамский, — но если будем ударять камень о камень, то посыплются искры. Тем паче, когда наши души совокупятся в молитве, она будет сильна и пламенна». «Дома, конечно, молиться можно, — говорит св. Златоуст, — но не можно так молиться, как в церкви, где возносится к Богу единодушный глас». В храме общее торжество небесных и земных, одно радование, одно веселие.