Tag Archives: Средний уровень

И.К. Русакомский. Ансамбль за Преображенской заставой конца XVIII – начала XIX в.

(Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Города, ансамбли, зодчие / Отв. ред. В.П. Выголов. М., 1985. С. 148–169)

В 1771 г. Москва переживала опустошительную эпидемию чумы. Бедствие было столь значительным, что правительство разрешило устройство частных карантинов. Предложение по устройству частных карантинов было выдвинуто сенатором П.Д. Еропкиным. Организация этого дела была поручена Московской имущественной канцелярии[1]. Один из таких карантинов был разрешен по просьбе старообрядцев-беспоповцев «феодосеевского согласия» за Преображенской заставой Камер-Коллежского вала[2].

Община их, получившая свое название по имени основателя Феодосия Васильева[3], имела сильное влияние в среде крестьян и купечества центрального торгово-промышленного района России. Непосредственными инициаторами и ходатаями об устройстве карантина и кладбища явились два московских купца Ф. Зенков и И. Ковылин[4]. Обращение от старообрядцев-феодосеевцев в правительство датировано 7 сентября 1771 г., в нем они, в частности, писали: «Мы, нижеподписавшиеся, в означенном от нас против Преображенского в земляном валу месте для содержания больных больницу построим с тем, что как и для караула и смотрения за больными, так и вывозу во оную заболевших из домов людей надежных довольное число определим и тех больных и помянутых определенным снабжать платьем, обувью и довольною пищею содержать будем сами, а если сего исполнять не будем, то подвергнем себя, чему будем по законам достойны, в чем мы подписуемся»[5].

Вскоре И. Ковылин6, став наиболее авторитетным руководителем общины, принимает меры к расширению построек карантина и превращения его в центр феодосеевского движения всей России. В результате этой деятельности на месте карантина вырастает ансамбль из двух монастырей (мужского и женского); в глубине кладбища за монастырями была поставлена часовня.

С самого основания за ансамблем устойчиво закрепляется название Преображенского старообрядческого кладбища.

История возникновения построек Преображенского кладбища, их художественный облик представляют несомненный архитектурный интерес. Однако до настоящего времени им не было посвящено ни одной специальной работы[7].

Цель настоящей статьи состоит в описании строительной истории всего архитектурного ансамбля (не касаемся по-своему интересных памятников некрополя) и в попытке дать общую художественно-стилистическую оценку его сооружениям. Для данной цели привлечены как литературные источники и неизвестные ранее иллюстративные материалы, так и результаты натурных исследований памятников, проводимых автором в последние годы[8].

***

Уже вскоре после основания кладбища и карантина здесь, за Преображенской заставой, на земле, выкупленной старообрядцами у крестьян села Черкизова, было несколько деревянных домов. Большую часть их составили дома мещан, перевезенные из опустевшего во время чумы Преображенского. Известно, что отвод территории под кладбище и карантин был произведен 14 сентября 1771 г. после осмотра места архитектором капитаном Розбергом[9]. Территория эта простиралась к востоку за Камер-Коллежский вал и была ограничена с юга Хапиловским прудом на реке Хапиловке, впадающей в Яузу, а с севера – землями, примыкавшими к древней дороге Стромынке.

В ближайшем соседстве с Камер-Коллежским валом разместились здания карантина, а к востоку за ними – собственно кладбище. Вскоре деревянные постройки заменяются кирпичными из материала завода И.А. Ковылина. Община состояла из женской и мужской половин, которые строго разделялись в общежитии. Первыми кирпичными сооружениями были соборная часовня и больничный корпус. Остальные постройки ансамбля относятся к 1804–1808 гг.[10] Широкий размах строительства комплекса был в эти годы обусловлен манифестом 15 октября 1801 г., предоставившим некоторые свободы различным вероисповеданиям[11]. После завершения строительства большинства сооружений старообрядцы обратились в 1808 г. к Александру I с просьбой о наименовании построек на кладбище богадельным домом, что освобождало их от контроля со стороны духовных властей. Такое разрешение было получено в 1809 г.

Однако значительное и все расширяющееся влияние феодосеевской общины, располагавшей огромными средствами и связанной с широкими торгово-промышленными кругами в обеих столицах, беспокоило официальную церковь и правительство. В 1847 г. Николай I отдал приказ о назначении попечителем Преображенского богадельного дома генерал-адъютанта графа Строганова с тем, чтобы он устроил порядок, «соблюдаемый в других богоугодных заведениях»[12].

На основании этого же документа предписывалось постепенно вводить «единоверцев» (компромиссная форма официальной церкви, принимающая некоторые старые обряды) и православных в феодосеевскую общину с тем, чтобы в дальнейшем обратить одну из часовен Преображенского кладбища в единоверческую церковь. В 1853 г. было приказано Преображенский богадельный дом подчинить ведению совета Императорского Человеколюбивого общества и снести отдельные кельи на территории самого кладбища. В апреле 1854 г. соборная часовня мужской части комплекса была передана единоверцам. В 1857 г. к ней был пристроен трехапсидный алтарь и сделана световая глава по проекту архитектора Вивьена[13]. 19 декабря того же года для единоверцев переоборудовали надвратную Крестовоздвиженскую часовню. В 1865 г. мужская половина Преображенского богадельного дома была преобразована в Никольский единоверческий монастырь[14].

Всю общину феодосеевцев перевели на женскую половину комплекса. В 1876–1879 гг. на главной оси вновь учрежденного монастыря между надвратной церковью и соборным храмом поставили новую высокую шатровую колокольню. Несмотря на поздний период строительства, это сооружение удачно вписалось в существовавший ансамбль, став его доминантой.

В 1930-х гг. стены и башни этого монастыря были разобраны, то же произошло с частью стен соседнего женского. Юго-восточную часть мужского монастыря заняло расширившееся кладбище; в восточной половине бывшего женского, где раньше стояли деревянные избы келий, а также между двумя частями комплекса, разместился колхозный рынок.

Остальные сооружения сохранились почти без изменений. В 1966 г. была проведена реставрация части женского двора (архитектор А.С. Алтухов). В 1977–1980 гг. под руководством автора статьи реставрирована колокольня и часть стен единоверческого Никольского монастыря.

Такова кратко история возникновения и последующих изменений ансамбля Преображенского кладбища. Две сохранившихся акварели[15] и литография показывают, насколько выразительным в целом этот ансамбль был уже в первой половине XIX в.

На первой акварели под изображением имеется подпись славянским шрифтом: «Вид старообрядческого Преображенского богадельного дома в Москве на кладбище со всяким строением, которое обретается в нем. Описано 1827 г. марта 23-го мещанином Моско Мироном Иваном»[16]. Под второй акварелью, изображающей ансамбль почти фронтально с запада, приведен подробный перечень сооружений.

Первое изображение несколько схематично, близко по характеру своего исполнения к чертежу, второе ближе к живописному примитиву. Оно имеет более насыщенный цвет и некоторые отличия по сравнению с первой акварелью в окраске сооружений. Композиция ансамбля наиболее ясно прочитывается по первой акварели. Сооружения делятся на два комплекса, называвшиеся, как это видно и по надписям на изображении, женским (левый) и мужским (правый) дворами.

Оба «двора» обнесены высокими кирпичными стенами с зубцами и шатровыми башнями по углам. При этом широкое пространство между ними, замыкаемое в перспективе часовней кладбища, отгорожено со стороны Камер-Коллежского вала глухим деревянным забором.

Само кладбище, затененное густой зеленью деревьев, простирается от часовни на юго-восток, за мужской двор. В глубине его изображены отдельные кельи. Весь ансамбль расположен на некотором расстоянии от Камер-Коллежского вала. В зоне между парадными фасадами обоих дворов и этим валом размещены хозяйственные сооружения общины – низкий корпус складов перед женским двором и каре построек скотного двора у юго-западной башни мужской общины рядом с Хапиловским прудом. По границе этой хозяйственной зоны поставлен глухой забор, захватывающий часть территории города перед мужским двором. В центре перед поворотом забора – вход, к которому подводит дорога с надписью на акварели – «Спроулок». Над воротами рядом со сторожкой надпись – «ворота на кладбище».

Мужской двор вытянут в восточном направлении от Камер-Коллежского вала и имеет в плане форму правильного прямоугольника. Композиция его определена расположенными на главной продольной оси корпусом келий с надвратной часовней, соборной часовней и замыкающим этот ряд в глубине территории больничным корпусом с двумя башнями-флигелями. У западной и северной стен ограды видны небольшие служебные постройки. Основные сооружения и ограда этого двора окрашены в красный и розовый цвета. Больничный корпус имеет желтую окраску. Кровли всех сооружений – красные, за исключением надвратной и соборной часовен, имеющих зеленый цвет покрытия. Внешняя сторона ограды декорирована высокими арочными нишами.

Женский двор расположен к северу от мужского и отделен от него широкой площадью с огородами и колодцем в центре. Композиция его несколько иная. Она складывается из двух частей: парадной – западной и жилой – восточной. Шесть двухэтажных корпусов западной части, включая надвратный, размещены вокруг центральной площади с часовней. Под надвратным корпусом подписано «ворота», что указывает на особо важное значение именно этих ворот. В восточной части по периметру стен размещены деревянные избы келий. Ограда, как и мужского двора, имеет на углах четыре башни, но стены ее декорированы не арками, а ромбами и шатры башен украшены двумя рядами декоративных слухов. Все кирпичные сооружения женского двора окрашены на акварели в желтый цвет с выделением белых деталей. Так же, как и в мужском дворе, зеленым цветом выделена кровля

центральной часовни.

Вторая акварель относится к чуть более позднему времени, на ней слева от надвратного корпуса мужского двора в стене видны два новых проема, и над зубцами ограды в этом месте поднимается двускатная кровля новой постройки. У ворот на кладбище появилась будка. Западная ограда мужского двора и надворный корпус, согласно этой акварели, выкрашены в светло-желтый цвет, как и на женском дворе. Кроме того, на переднем плане изображены кровли домов, принадлежащих общине в селе Преображенском. Нижнюю часть акварели занимает повторенный дважды текст. Верхняя его строка: «Вид Преображенского богадельного дома или старообрядческого кладбища в Москве на Преображенске. Устроено в 1808 г. и высочайше утверждено в 1809 г.».

Ниже текст разделен на левую и правую половины соответственно под изображениями женского и мужского дворов. Номера над сооружениями указывают, что в центре женского двора находится «средняя моленная», а в западной ограде – «надворотная моленная», а по сторонам женского двора – сооружения, упоминаемые уже при описании первой акварели. Под номером 7 обозначены «Грачева ограда» (женский двор)[17] «и башни и все строения каменные, кельи деревянные, по сию сторону сарай с дровами и капустой оба каменные». Под номерами 11 и 12, поставленными над изображениями домов в селе Преображенском, обозначены «№ 11 дом, где жили девицы, № 12 и другой, где живут оне». Последнее указывает, что владения общины захватывали также и внутригородскую территорию.

Более подробно территория эта со всеми постройками изображена на литографии, приведенной в книге П.В. Синицына[18]. Судя по изображенной на дальнем плане богадельне в селе Измайлове, литография эта выполнена не раньше 1849 г., но не позже 1854 г., когда соборная часовня уже была передана единоверческой церкви. Под литографией приведены основные даты строительства Преображенского богадельного дома: «Основано в 1771-го года, заложенного в 1780 года. Построенных между 1800-м и 1808-м годами. Высочайше утвержденного в 1809-м году мая 15 дня». И далее: «что в Преображенском в Москве».

По орфографии создается впечатление, что первая часть фразы переписана с какого-то более раннего источника, когда территория, занимаемая общиной, называлась просто старообрядческим кладбищем, которое и было основано в 1771 г. Только в 1809 г. старообрядцам было разрешено называть их общину богадельным домом.

Некоторые подробности относительно композиции ансамбля и его отдельных сооружений дает текст прошения старообрядцев на имя Александра I, на основании которого их община стала богадельным

домом. Оно было подано Александру I через князя Куракина 23 декабря 1808 г. и называлось «План или изъяснительное начертание местного положения и внутреннего распорядка богадельного дома с больницами московским старообрядческим обществом построенного»[19].

Из документа следует, что под кладбище отведено место «за чертою города между Преображенской и Семеновской застав, по обе стороны Камер-Коллежского вала, на пустопорожней и ни на что ни годной земле, городу принадлежащей». «37-й год кладбище, богадельни и больницы существуя, последние помещали в себя более 800 человек обоего пола. Но, наконец, давность времени довела строения богадельни и больниц до совершенной ветхости, и общество, предусматривая неминуемое падение их и с дозволения местного начальства, построило вновь каменные богадельни и больницы, в двух отделениях расположенные, употребя на онное капиталу до 200 000 руб. Первое из сих отделений заключает престарелый мужской пол, в середине оного воздвигнуто здание для повседневного приношения молитв, и о двух жильях корпус на помещении богадельных жительством, при нем общественная трапеза о двух жильях с двумя проспектами[20], шесть корпусов деревянных к призрению и успокоению болящих и увечных… Оное отделение обнесено каменною стеною, длиною 100, шириною 56 сажен, в вышину семь и 1/2 аршин, по углам 4 башни».

«Второе отделение вмещает женский пол и малолетних сирот обоего пола, и оное также обнесено каменною стеной длиной 113 шириной 65 сажен, в вышину 7 аршин, по углам тоже 4 башни, в середине пять корпусов[21] каменных о двух жильях, из коих три занимают престарелые и увечные, а четвертый – больные и движения неимущие, в пятом воспитываются малолетние с отделением мужеска от женскаго пола особо. При каждом корпусе особый покой для повседневного приношения молитвы всемогущему богу, а на помещение годового запаса выстроены кладовые, амбары, погреба, кухни и все нужное. К точному же и совершенному усмотрению в обоих отделениях расположения, подносится у сего особый план и фасад».

Кроме просьбы называться богадельным домом, община феодосеевцев просила также приобретаемый кладбищем капитал пускать в «торговую коммерцию».

К сожалению, «особый план и фасад», приложенные к прошению, не обнаружены. Известно, что И.А.Ковылин пригласил для «назначения места строения и каменной ограды, по сие время окружающей

Преображенское кладбище, архитектора Соколова»[22].

До настоящего времени приведенные изображения и документы служили основой для характеристики общей композиции ансамбля и датировки его сооружений. Натурные обследования указывали, что отдельные кирпичные здания построены ранее 1801–1808 гг. Однако нам удалось обнаружить достаточно подробный и в какой-то степени неожиданный источник. Это «План Преображенского старообрядческого кладбища 1804 г.»[23]. На плане нанесены только два каменных сооружения – соборная молельня, или часовня, и больничный корпус в его первоначальном варианте, т.е. без флигельных башен и восточной пристройки. Оба эти сооружения были построены в конце XVIII в.; часовня – в 1784 г.[24], а больничный корпус – в 1798 г.[25] К северо-западу от них, как это видно по плану, располагались два деревянных жилых строения, фланкирующих вход в кладбищенский переулок.

В тексте экспликации к этому документу имеются ценные сведения, касающиеся датировки готической часовни на кладбище. «Вместо прикрытой темной тушью старой деревянной часовни попечитель кладбища купец Илья Ковылин просит дозволения вновь построить каменную длиною и шириною на 4 саженях, вышиною в 6 аршин с покрытием железом, с сим в смежности № 4 земля села Измайловских крестьян № 5 Камер-Коллежский вал».

Там же дан пространный текст разрешения, где, в частности, говорится: «Во исполнение данного его высокопревосходительством г-на генерала от инфантерии московского военного губернатора и кавалера Александра Андреевича Беклешова управе благочиния предписания по оному плану в Старообрядческом Преображенском кладбище на означенном под темной тушью часовню сломать и потом вновь под № 3 каменную часовню ж длиною и шириною по 4 сажени, вышиною в 6 аршин регулярною фасадою с покрытием кровли железом строить позволить. Декабрь 3 дня 1804 г.»

Таким образом, план дает право датировать строительство известной «готической» часовни Преображенского кладбища не 1771–1772 гг., как это делает В.А. Снегирев[26], а концом 1804 г. или даже – 1805 г. Кроме этого, план показывает, что первоначальная застройка комплекса велась без четко разработанной общей композиции. Территория первоначального комплекса была значительно меньше, и, очевидно, развитие ее в северном направлении, а также формирование в

виде двух монастырей произошло после 1804 г.

Представляется интересным вопрос, насколько самостоятельными были общие композиционные идеи заказчика и архитектора.

Как известно, наиболее авторитетным идеологическим центром старообрядцев-беспоповцев в XVIII в. была Выгорецкая пустынь[27]. Создавая Преображенский ансамбль, И.А. Ковылин посетил эту пустынь в 1773–1774 гг.[28] Сооружения Выгорецкого общежительства были деревянные. Сохранилось несколько изображений этого комплекса. Одним из них, наиболее известным, является лубок в собрании ГБЛ[29].

При сопоставлении панорамы Выгорецкого монастыря с упомянутой акварелью 1827 г. обнаруживается общность принципов композиционного построения Выгорецкой пустыни и Преображенского комплекса. В обоих комплексах общежительство разделено на два монастыря с часовней в центре каждого. В том и другом случае к востоку от них расположено кладбище с часовней, поставленной на продолжении оси между монастырями. Сходство это заметно больше в изображении Преображенского комплекса, чем при рассмотрении его в натуре. Очевидно, задуманная здесь симметрия монастырей относительно оси, зафиксированной проходом между монастырями до кладбищенской часовни, была нарушена по мере строительства комплекса и расширения его территории к северу. В результате узкий переулок от Камер-Коллежского вала до кладбища, разделявший намеченные первоначально территории мужского и женского дворов, превратился в довольно широкую площадь с огородами между ними. Женский двор соответственно сдвинулся гораздо севернее, и площадь его была значительно увеличена по сравнению с территорией более раннего мужского двора.

Строительство Преображенского комплекса в целом охватывает значительный промежуток времени. Если фиксировать его по времени создания кирпичных сооружений, от 1784 г. (соборная Успенская часовня) до 1811 г. (Крестовоздвиженская часовня женского двора), то оно составляет 27 лет. Отдельные сооружения появлялись и в значительно более позднее время, хотя они уже не играли существенной роли в формировании комплекса, за исключением колокольни единоверческого монастыря (1876–1879 гг.)[30]. Основное строительство относится ко времени, когда в русской архитектуре, помимо классицизма, успешно развивается стилистическое направление, связанное с зарождающимся интересом к средневековым формам архитектуры.

В научной искусствоведческой литературе это направление получило разнообразные названия, как то: готика, ложная готика, псевдоготика, национально-романтический стиль. Московская школа этого направления наиболее ярко представлена работами великих русских зодчих – В.И. Баженова, и М.Ф. Казакова. Комплекс Преображенских монастырей построен в целом в формах этого направления, которое мы в дальнейшем будем именовать псевдоготикой.

Сооружения Преображенского комплекса неодинаковы по своим художественным достоинствам. Тем не менее, они представляют в целом несомненную ценность, давая образец своеобразного использования псевдоготики для создания архаизированного образа монастыря.

Рассмотрим же более подробно отдельные сооружения. Начнем с наиболее выразительных культовых сооружений, демонстрирующих изменение стилистических приемов в зависимости от времени и особенностей расположения этих сооружений в общей композиции. Как уже говорилось выше, первым каменным сооружением Преображенского комплекса следует считать Успенскую соборную часовню (1784 г.) мужского двора, получившую алтарь и световую главу не ранее 1854 г. во время приспособления ее под соборный храм Никольского единоверческого монастыря.

Среди материалов секретного комитета по делам раскола[31] имеются документы относительно строительства часовни. Купец И.А. Позументщиков, будучи представленным Григорием Орловым Екатерине II, просил ее о разрешении построить часовню для Преображенского карантина и, не получив ответа, принял молчание за согласие и сообщил об этом И. Ковылину. Ковылин, в свою очередь, тут же приступил к строительству этой, первой каменной часовни. В прошении 1808 г. старообрядцы упоминают только об одной основной часовне, построенной первоначально: «а для приношения молитв всевышнему богу по правилам старопечатных книг соорудить часовню. Общество испрашивало на сие дозволение и начальство позволило»[32].

Таким образом, именно это сооружение можно считать наиболее ранним, определившим в значительной степени стилистическую направленность создававшегося ансамбля. Однако по композиции своих объемов, общему силуэту оно меньше всего отвечает образу псевдоготических сооружений. Это скорее скромный, несколько тяжеловесный приходский храм богатого села, состоящий из крупного четверика основного объема, покрытого четырехлотковой кровлей с одной главой, и примыкающей к нему пониженной и широкой трапезной с невысокой круглой башней колокольни на ее западном фасаде. Острота силуэта ложноготических сооружений здесь полностью отсутствует, композиция скромна и в значительной степени архаична, она скорее близка к барочным сооружениям.

Некоторые особенности этой часовни говорят о возможности первоначального использования ее как женской, так и мужской общиной. На это, в частности, указывает композиция ее западного фасада, в центре фасада выступает полукруглая невысокая колокольня с отдельным входом; по сторонам от нее два входа в храм и два своеобразных остроугольных ризалита «палатки». Такое размещение проемов предназначалось, скорее всего, для раздельного входа мужчин и женщин общины[33]. Возможно, что это было связано с первоначальной идеей одного монастырского комплекса, а для женщин выделялся специальный двор в селе Преображенском (обозначен на второй акварели: «дом, где жили девицы»). И только впоследствии с расширением общины и ростом ее денежных средств И. Ковылин решился на создание комплекса по типу Выгорецкой пустыни.

Членение фасадов часовни, ее спокойные арочные проемы и круглые формы окон соответствуют классицистским приемам. В композиции как западного, так и боковых фасадов обыгрывается трехчастная тема: три проема входов на западном фасаде, три окна на боковых фасадах трапезной, вход и два окна по сторонам на боковых фасадах четверика. Для придания некоторого вертикализма этому убранству проемы на трапезной и четверике сдвинуты архитектором – вероятно, Ф.К. Соколов – к средним осям фасадов. По сторонам от этих сгруппированных проемов в высоких прямоугольных нишах помещены узкие стрельчатые ложные окна (одинарные на трапезной и тройные на четверике). Декорированные крупными рустованными архивольтами, узкими колонками и «псевдофиалами», они образуют выразительные акценты по сторонам центральной части композиции.

Особенно интересно убранство фасадов четверика с двумя ярусами проемов, нижние из которых имеют стрельчатые очертания, тогда как их верхние значительно меньшие, имеют круглую форму (центральное) или овальную (боковые). Главная ось здесь на северном и южном фасадах акцентирована порталом с пышными готическими пинаклями на выступающих пилонах и бутоном-фиалом над его килевидным завершением. Сразу же над этим фиалом в «сияньи» белокаменных рустов, напоминающих обработку архивольта моста через овраг в Царицыно, расположено окно второго света. Овальные окна по сторонам его заглублены в вертикальные прямоугольные ниши, углы которых были заполнены характерным растительным рельефом, напоминающим подобные же детали в углах вертикальных ниш на Никольской башне Московского Кремля. Крайние части фасадов на уровне окон второго света фланкируют пышные сандрики, завершающие тройные узкие ложные окна. Форма этих сандриков взята с барочного мотива: над полочкой с капельным подзором помещены сомкнутые волюты, завершенные сердцевидными фронтончиками с бомбочками. Углы фасада отмечены разреженным рустом, а широкий карниз обработан белокаменным подзором из арочек с гирьками.

Наряду с классицистскими основами, как это уже отмечалось, в сооружении присутствуют формы барокко. Это проявляется в выпуклой форме кровли храма, пластичных, многопрофильных карнизах, а также в уже упомянутых деталях фасадного декора. Собственно псевдоготическими являются такие характерные формы, как стрельчатые проемы, а также стрельчатые или килевидные наличники, дорожки ромбов по сторонам окон, разреженный руст на углах основных объемов и в обрамлении круглы: окон колокольни, а также псевдофиалы, варьируемые по три в различных сочетаниях.

Одной из характерных форм, встречающихся в московской школе псевдоготики, является своеобразная килевидная или сердцевидная деталь, обыгрываемая в данном случае как завершение сандриков, верхняя часть наличников или объединенная в тройные группы под окнами. Деталь эта в какой-то степени свидетельствует об обращении к формам XVII в. Но наиболее показательно в этом отношении обрамление ниш, декорирующих остроугольные выступы палаток на западном фасаде. В тимпан их килевидных арок, обрамленных профилированной тягой, помещен цветок-раковина с «вислым камнем» в виде шишки. В целом одно только это обрамление дает представление о том, как понимала псевдоготику «московская школа», готический проем здесь объединен с деталью, ставшей распространенным мотивом в архитектуре XVII в. – «вислым камнем».

Свободное и смелое использование подобных форм в декоре Успенской часовни, а также ряд других характерных деталей позволило некоторым исследователям приписывать это сооружение В.И. Баженову[34]. Но гораздо с большей убедительностью это мнение отстаивалось в отношении «готической» часовни на кладбище. Часовня эта предназначалась только для погребальной службы, и имеет небольшие размеры. Внешний облик ее действительно заставляет предположить, что она появилась в период расцвета псевдоготики (70-е – 80-е годы), когда создавались павильоны Ходынского поля, ансамбль в Царицыне или Петровский дворец.

Однако, если верить приводившемуся выше плану Преображенского кладбища 1804 г., время ее создания должно быть отнесено по крайней мер к 1805 г., когда уже велось энергичное строительство всего ансамбля. Противоречит ли эта дата художественному облику часовни? Если сравнивать с внешним видом остальных сооружений комплекса – да, но ряду подобных же ярких псевдоготических сооружений в Москве – нет. Даже значительно позднее автор Преображенского комплекса Ф.К. Соколов, восстанавливая Никольскую башню Московского кремля, создал одно из ярких псевдоготических сооружений в лучших традициях московской школы псевдоготики[35].

В 20-х годах В.В. Чердынцев справедливо указал, что часовня Преображенского кладбища построена в начале XIX в. и является логическим развитием излюбленного В.И. Баженовым композиционного приема для псевдоготических сооружений[36]. Однако более точных сведений о датировке и авторстве им высказано не было. Судя по резолюции, приведенной на плане Преображенского кладбища, осуществление строительства новой каменной часовни должно было вестись под непосредственным руководством управы благочиния, главным архитектором которой был Ф.К. Соколов. Как говорилось выше, Ф.К. Соколова, как одного из лучших архитекторов-практиков, И. Ковылин пригласил именно в эти годы для проектирования всего комплекса Преображенского кладбища[37]. Таким образом, можно с достаточным основанием утверждать, что автором «готической» часовни на Преображенском кладбище является Федор Кириллович Соколов.

Из этого же плана кладбища 1804 г. видно, что форма плана предполагаемой к сносу деревянной часовни вполне определенна, с характерными выступами на углах. Каменный вариант повторил ту же форму плана. Таким образом, можно предположить, что деревянная часовня в какой-то степени подсказала автору художественные формы вновь создаваемого сооружения в кирпиче.

Но откуда происходил деревянный прототип? Большинство деревянных сооружений на Преображенское кладбище было свезено в первые годы его создания из самого села Преображенского. Феодосеевцы приобретали для спешно устраиваемого монастыря различные существующие сооружения. Не исключено, что к ним мог попасть и один из деревянных «готических» павильонов, оставшихся после

празднеств на «Ходынском поле» в 1775 г.

Так или иначе, часовня Преображенского кладбища является наиболее ярким сооружением всего комплекса. Она выполнена в характерных для псевдоготики материалах – кирпиче и белом камне. Окраску фасадов составляют контрастные белый, красный и зеленый цвета. Квадратная в плане, с башенками-«минаретами» по углам, часовня покрыта куполом, завершенным пятью пинаклями с крестами. Основание этого небольшого сооружения поднято на высоком гранитном цоколе, к входу подводят широкие ступени крыльца.

Все четыре фасада часовни имеют тождественную трехосевую композицию. В центре помещена высокая «готическая» арка, в которую вписана другая, завершенная по типу древнерусских проемов «вислым камнем» под круглым окном в тимпане. По сторонам среднего проема – узкие стрельчатые окна в обрамлении тонких колонок. Антаблемент над колонками и архивольт готической ниши имеет крупный зигзагообразный рисунок из белокаменных лепестков. Переход от четверика часовни к круглому основанию купола осуществлен в три яруса, декорированных фигурными белокаменными парапетами. Нижний парапет составляют два волютообразных фронтона, по сторонам поднимающегося готического архивольта, поддерживающего более сложное трехчастное завершение. Второй ярус завершают редкие пальметки (повторяющие форму раковин, расположенных на нишах в остроугольных выступах палаток Успенской часовни), а третий – волнообразные зубцы с фиалами в углублении волн. В убранстве угловых башенок обращают внимание белокаменные фестоны под завершающими фиалами с крестами. Эта форма во многом перекликается с завершением столбов на мосту через ров в Царицыно. Прямоугольный проем входа, вписанный в среднюю часть фасадной композиции, опущен ниже «вислого камня».

Искусственность этого декоративного приема подчеркнута широкой перемычкой, превращающей верхнюю часть арки в два полукруглых окна, забранных лучеобразными решетками.

К типичным формам псевдоготики, примененным в этом сооружении, относятся: чередование кругов и ромбов как в виде ниш, так и накладных деталей, включенных в рисунок по сторонам окон, и муфтообразные пояса на угловых башенках. Такой же часто встречающейся деталью являются сердцевидные, волютообразные фронтоны и звезды (над окнами). Богатство форм и их виртуозное применение указывают на руку опытного мастера.

В начале XIX в. было, очевидно, не редким использование архитектурных форм по образцу уже осуществленных ранее сооружений. Примером тому может служить не только рассмотренная кладбищенская часовня, но и надвратная Крестовоздвиженская часовня с корпусом братских келий мужского двора (1805–1807 гг.). Часовня эта считалась устроенной по примеру Поморской киновии38. Композиционно она составляет целое с двухэтажным корпусом келий, поднимаясь над его средней частью невысоким аттиком с четырехскатной кровлей, увенчанной пятью куполами. В фасадной композиции ворота и находящаяся над ними часовня выделены парами узких колонок, в интерколумниях которых стена рустована и обработана чередующимися по вертикали накладными кругами и ромбами. Глухая аттиковая часть, поднимающаяся над широким антаблементом этого портика, украшена сложно переплетенным белокаменным рельефом из трех сердцевидных фигур с нишей киота в центре. Композиция эта в целом повторяет притвор Архангельского собора Московского кремля, возведенный во второй половине XVIII в. по проекту М.Ф. Казакова[39]. По сторонам надвратного корпуса, вторя центральному мотиву композиции, помещены более узкие портики, завершенные над антаблементом массивными сердцевидными фронтонами.

Последней по времени возведения среди часовен комплекса является Крестовоздвиженская часовня в центре женского двора. Построенная в 1811 г., она отразила собой новый этап развития псевдоготики и переход к псевдорусскому стилю. Так же, как и соборная Успенская часовня мужского двора, она имеет трехчастную композицию объемов, но и четверик приобрел большую стройность, в трапезной большее число окон, а колокольня получила значительную роль в композиции благодаря своему объему (восьмерик с арками звона на двухъярусном четверике). Псевдоготика здесь присутствует только в стилистических реминисценциях, что проявляется в рустовке углов и в килевидных завершениях наличников с шестиконечными звездочками над ними.

К главным особенностям, предвещающим перелом в понимании национального стиля, относится членение фасадов четверика лопатками на три прясла, завершенных еще очень схематично понимаемыми дугами ложных закомар, подзор из плоских городков на карнизе трапезной и междуярусном поясе четверика, а также сами наличники с колонками, перехваченными поясками. Все эти элементы декора еще не нашли своего точного места в общей композиции.

Архитектура больничных и келейных корпусов Преображенского комплекса значительно лаконичнее. Наиболее ранний из этих корпусов – больничный (1798 г.) на территории мужского двора – особенно выделяется в этом отношении среди остальных, близких по размеру и назначению. В нем различается несколько строительных этапов. Первоначально в 1798 г. была построена основная часть. Особенность этой части составляют широко расставленные оси проемов. Нижние прямоугольные окна помещены в арочные ниши, а верхние имели красиво очерченную стрельчатую форму. Для уменьшения монотонности довольно протяженного фасада два крайних проема первого этажа обработаны более высокими арочными нишами, а центр бокового, северного, фасада отмечен на средней оси дополнительной широкой аркой в первом и прямоугольной филенкой во втором этажах. Тимпаны арочных ниш над нижними окнами были расписаны в виде ложных фрамуг. В дальнейшем по оси главного фасада был пристроен ризалит со входом; с восточной стороны к корпусу примкнул также новый объем для внутренней часовни.

Композицию здания значительно обогатили круглые флигельные башни, соединенные переходами с боковыми фасадами. В этих башнях разместились кухни («приспешни»). Спокойная форма этих башен, завершенных полусферическими куполами и шпилями, хорошо согласуется с колокольней соборной часовни. В целом здание имеет формы классицизма с некоторой псевдоготической окраской. В интерьере особый интерес представляет решение трапезной на втором этаже. Зал трапезной занимает почти весь этаж, по продольной оси его поставлены два ряда деревянных тосканских колонн. Молельня открывается тремя крупными арками в центре восточной стены зала. Корпуса женского двора почти не имеют стрельчатых проемов. Они чрезвычайно близки по своей архитектуре стиля ампир – гладкое поле стены; окна первоначально без обрамлений; отдельные группы тройных окон, обрамленные массивными колонками или разреженным рустом и завершенные над средним проемом архивольтом в виде белокаменного «сияния», напоминающего «сияние» вокруг круглого окна Успенской соборной часовни. По сторонам таких тройных окон на некоторых корпусах помещены декоративные вставки-эмблемы в виде пентаграмм с дополнительными изогнутыми лучами.

Большое значение в общей композиции ансамбля имеют башни и стены оград обоих монастырей. Явно выраженные псевдоготические черты сочетаются с интересными деталями, указывающими на особое внимание к формам русской средневековой архитектуры. Так, на башнях мужского двора это проявилось в виде килевидных завершений на каждой из восьми их граней, которые украшены также тремя небольшими белокаменными ромбами, напоминающими композиции изразцов на древнерусских памятниках.

В северной ограде мужского двора, а также в северной и южной женского внимание привлекают необычайно интересные ворота с высокими белокаменными обелисками или шатрами над пилонами (мужской двор) и над пролетами ворот (женский двор). Ограда женского двора обработана широкими филенками с крупными ромбовидными нишами. Она несколько ниже, и башни ее имеют более декоративные формы. Так, грани башен в основании шатра завершены зубцами с белокаменными шарами, а сами шатры украшены ложными слухами, что напоминает завершение колоколен допетровского времени или отдельных башен Московского кремля.

Приведенные здесь примеры и сама строительная история ансамбля показывают, что он является памятником, представляющим интересный этап в развитии романтического направления архитектуры конца XVIII – начала XIX в., с ее поисками национального стиля. Рассмотрение отдельных форм позволяет предположить автором всего ансамбля Федора Кирилловича Соколова, творчество которого еще мало исследовано. Возможно, что ансамбль Преображенского кладбища, создававшийся в течение 27 лет, отразил не только изменение архитектурных вкусов эпохи, но и творческий путь его автора.

- Из истории Преображенского кладбища. Изборник. М., 1907, май–июнь. С. 65.

- См.: ЧОИДР. М., 1869. Кн.2. С. 127.

- Феодосий Васильев из дворянского рода Усовых или Урусовых был в конце XVII в. дьяконом церкви Никиты Крестецкого Яма в Новгороде. В 1690 г. он перекрестился в старообрядчество и принял новое имя Дионисий. В основах своего учения был близок к старообрядцам поморского согласия, с которыми разошелся в 1703 г. В 1711 г. был пойман слугами митрополита Иова и замучен в тюрьме (Русский биографический словарь. Т. 25. СПб., 1913. С. 327).

- Из истории Преображенского кладбища. М., 1862. С. 11.

- ЧОИДР. М., 1869. Кн. 2. С. 127.

- Илья Алексеевич Ковылин (1731–1809) являлся незаурядной фигурой своего времени. Известно, что он родился в селе Писцове Костромской губернии и был крепостным князя А.Б. Голицына. Занимаясь торговлей и подрядами, он приобрел достаточные средства и вышел в крупные купцы: имел свои кирпичные заводы на Введенских горах (недалеко от села Преображенского).

Около 1763 г. Ковылин перекрестился в старообрядчество «феодосеевского согласия», сменив свое прежнее имя Василий на Илью. Ковылин был широко известен в различных московских кругах, в частности, его знал отец Ф.М. Достоевского, получивший благодаря протекции Ковылина место доктора в Мариинской больнице. - Ряд сведений можно получить из материалов, связанных с историей «феодосеевского согласия», но они не касаются художественной стороны ансамбля. К числу немногих публикаций, посвященных отдельным сооружениям, относится работа: Снегирев В.А. Готическая часовня на Преображенском кладбище в Москве // Архитектурное наследство. 9. М., 1959, С. 186. Автор дает общие сведения о возникновении ансамбля, и делается попытка обосновать авторство В.И. Баженова в отношении этой часовни. Краткие публикации о сооружениях этого кладбища имеются: Каталог выставки, посвященный 200-летию со дня рождения В.И. Баженова. М., 1937; Ильин М.А. Москва. Памятники архитектуры XVIII – первой трети XIX в. М., 1975. Даты основных сооружений ансамбля (в большинстве случаев не совсем верны) приведены в книге М.А. Ильина, в приложении, составленном М.В. Фехнер.

- Автор приносит благодарность искусствоведу М.И. Домшлак (автору проекта охранной зоны данного памятника) и особенно известному московскому библиофилу М.И. Чуванову за большую помощь, оказанную ими автору в данной работе.

- Снегирев В.А. «Готическая» часовня на Преображенском кладбище в Москве // Архитектурное наследство. 9. М, 1959. С. 187.

- См.: Кельсиев В. Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 1. Лондон, 1860. С. 19, 20.

- 27 октября 1800 г. именным указом синоду было разрешено строительство старообрядческих церквей в Москве, что было воспринято как признание полной веротерпимости (ЦГИА. Ф. 1475. Оп. 1. № 55. Обзор мероприятий министерства внутренних дел по расколу с 1802 по 1881 гг. С. 43).

- Христианские чтения 1863 г. Май, №5–6. С. 59.

- Домшлак М.И. Пояснительная записка к проекту охранной зоны. С., 1967. Рукопись // Архив Моспроекта №2, мастерская 13.

- ЦГИА. Ф. 1609. Оп. 1. Ед. хр. 285. Коллекция Юдина. Синод. Записка об открытии монастыря в 1865 г.

- Находятся в собрании московского библиофила М.И. Чуванова.

- Очевидно, московским мещанином Мироном Ивановым.

- И. Грачев финансировал строительство женского двора, отчего эта часть ансамбля долгое время называлась Грачевкой. См.: Из истории Преображенского кладбища… С. 28.

- Синицын П.В. Преображенское и окружающие его места. Их прошлое и настоящее. М., 1895. С. 152.

- ЦГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1809 г. Ед. хр. 5. С. 2.

- Искаженное слово «приспешни», т.е. кухни.

- Шестой «корпус прокаженных» к этому времени еще не был построен.

- См.: Кельсиев В. Сборник правительственных сведений… Вып. 1. С. 22. Скорее всего, это был, как указывает в своей статье В.А. Снегирев, известный московский архитектор Федор Кириллович Соколов (1753–1824). Основную подготовку он получил в Каменном приказе. Затем был главным архитектором Управы благочиния. В 1817–1818 гг. Ф.К. Соколову поручались ответственные работы по восстановлению соборов, башен и Арсенала в Кремле. См.: Будылина М. Планировка и застройка Москвы после пожара 1812 г. // Архитектурное наследство. 1. 1951. С. 153–154.

- ЦГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Ед. хр. 27. Автор приносит глубокую благодарность архитектору М. Карповой за ее помощь в отыскании этого чертежа и прочтении плохо сохранившегося текста.

- ИРЛИ. Древлехранилище. Латгальское собрание. №57. Хронограф сиречь летописец Курляндской литовской, Дегучаевская хроника. Автор благодарит сотрудника Древлехранилища Г.В. Маркелова за отыскание данного источника.

- Кельсиев В. Сборник правительственных свдений… Вып. 1. С. 19.

- Снегирев В.А. Готическая часовня…

- Выгорецкая пустынь была основана в 1695 г. на р. Выг Архангельской губ. шунгунским дьячком Даниилом Викуловым и потому называлась также Даниловым монастырем.

- ИРЛИ. Древлехранилище. Латгальское собрание. №57. Хронограф сиречь летописец Курляндский литовский. Дегучаевская хроника. Сообщено научным сотрудником Г.В. Марекеловым.

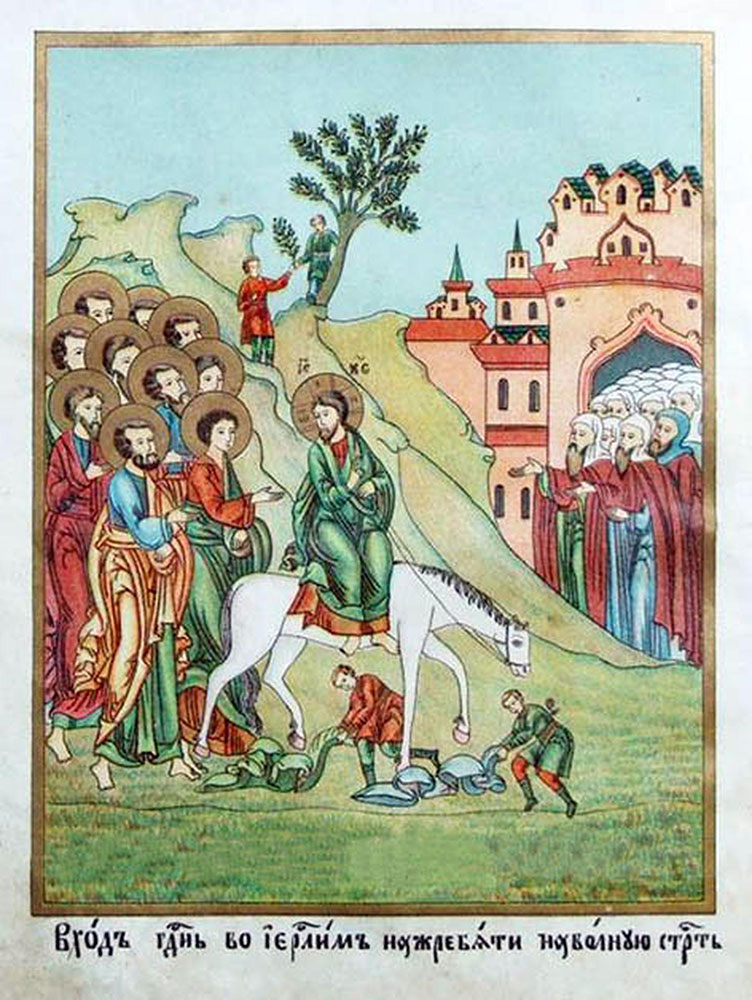

- Лубок (русские народные картинки XVII–XVIII вв.). М., 1968. С. 76. Мы приводим изображение в литографии XIX в. из собрания М.М. Чуванова. Однако, видимо, первоначально И. Ковылин не стремился к подражанию Выгорецкому ансамблю, известны его слова о том, что ему «ничего не понравилось из ее внешнего вида» (ЧОИДР. 1869, апрель–июнь. С. 121.

- Синицин П.В. Преображенское и окружающие его места… С. 161.

- ЦГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Ед. хр. 61. Исторические предания о беспоповщинцах московских до 1844 г. С. 20.

- ЦГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 1809 г. Ед. хр. 5. План или изъяснительное начертание местного положения внутреннего распорядка богадельного дома с больницами Московским старообрядческим обществом построенного. С. 2.

- Из истории Преображенского кладбища. М., 1962. Подобное разделение входов в феодосеевских часовнях не исключение: на 2-й Брестской улице в Москве находилась молельная Быкова также с раздельными входами для мужчин и женщин (сообщено М.И. Чувановым).

- См. прим. 7.

- См.: Тихомиров Н.Я., Иванов В.Н. Московский кремль. М., 1967. С. 208.

- Чердынцев В.В. Усадьба сельца Стоянова и ее принадлежность В.И. Баженову // Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 7–8. 1928. С. 52.

- См. прим. 22.

- Синицын П.В. Преображенское, его прошлое и настоящее. М., 1895. С. 154. Киновия – небольшой монастырь. В данном случае это указывает на связь с архитектурой поморского Выгорецкого монастыря.

- Этот поздний притвор был разобран в 1920 г. при реставрации Архангельского собора Московского кремля. Изображение его сохранилось в материалах фототеки ГНИМА. См.: Тихомиров Н.Я., Иванов В.Н. Московский кремль. М., 1967. С. 98.

В.Ф.Козлов. Преображенское кладбище – уникальный духовный центр староверия России и архитектурно-бытовой ансамбль Москвы

Преображенское старообрядческое кладбище – уникальное явление в русской истории и культуре. Старообрядческий центр, возникший в период московской чумы в 1771 г., именуемый Преображенским кладбищем, состоит из собственно кладбища – самого большого в стране некрополя старообрядцев-беспоповцев, и из примыкающего к нему обширного историко-архитектурного ансамбля, включающего почти два десятка церковных, жилых и иных зданий конца XVIII – начала XIX в. Весь этот уникальный ансамбль (за исключением колокольни) был сооружен старообрядцами-федосеевцами. Разделенный на Мужскую и Женскую половины, обнесенные стенами с красивыми шатровыми башнями, этот особый комплекс отчасти напоминал большой монастырь.

Устроитель Преображенского старообрядческого духовного центра, И.А.Ковылин добился в начале ХIX в. предоставления кладбищу прав богаделенного дома. Уже тогда, Преображенский Богаделенный дом пользовался большим авторитетом среди староверов федосеевского согласия, и его главенство признали все старопоморские старообрядческие общины России.

Окончательно оформившийся в 1810-х гг. староверческий центр, несмотря на начавшиеся гонения, постепенно превращался в настоящий городок со своим уникальным укладом повседневной материальной и духовной жизни. К 1825 г. численность прихожан здесь достигла 12 тыс., а призреваемых – 2 тыс. чел.

Архитектурный ансамбль кладбища, сохранившийся до настоящего времени, складывался 27 лет, с 1784 по 1811 г. Храмы, богаделенные корпуса с моленными на Женском дворе были построены по проекту талантливого архитектора Ф.К.Соколова.

История Преображенского кладбища – это и зримая история борьбы староверов за свое существование. В середине XIX в. власти административным путем отобрали у них всю территорию Мужской половины и устроили там Никольский единоверческий монастырь, просуществовавший до 1918 г.

Несмотря на гонения Преображенский Богаделенный дом всегда оставался одним из главных центров российских староверов. Даже представитель боровшейся со старообрядчеством Синодальной Церкви писал в 1888 г. о Преображенском кладбище: «Здесь Федосеевство вошло во всю свою силу, здесь оно организовалось и развивалось. Здесь сочинялись и утверждались правила для жизни религиозной, общественной и частной, постановления для жизни безбрачной… Отсюда во все российские федосеевские общины посылались и посылаются благословения, наказы, запрещения, отлучения…». И уже в начале ХХ в. один из историков старообрядчества, говоря о Преображенском кладбище, точно определил его значение для беспоповцев России: «Для самого огромного и точнейшим образом сорганизованного старопоморского, иначе феодосиевского, согласия Преображенское кладбище в течение более столетия является действительным Сионом, святым Иерусалимом, куда сходятся и откуда расходятся нити по всему необъятному Отечеству. В Центре, на Балтийском побережье, на Белом море, на Кавказе и на далеком Амуре Преображенское кладбище пользуется одинаковым почетом и никем неоспариваемою славою распорядителя и вдохновителя всего согласия. Всюду вера и все упования старопоморцев вращаются на представлениях, как на Преображенском кладбище, как здесь уставят, так тому быть, как здесь веруют, так и должно веровать».

В начале ХХ в. старообрядческий городок имел большое хозяйство: амбары, конюшни, скотный двор, квасоварню, водокачку, типографию, школу, больницу.

Духовная жизнь преображенских староверов протекала в девяти храмах-моленных (из которых три имели вид церковных зданий): Успенском соборном храме (1784 г.), Крестовоздвиженском надвратном храме (1805 г.), Крестовоздвиженском храме на Женском дворе (1811), в расположенных на втором этаже богаделенных палат моленных Спасо-Преображенской надвратной, Успенской, Ильинской, Богоявленской, Спасской, Покровской, а также в Никольской кладбищенской часовне (1804–1805 гг.). Такого значительного по числу храмов и моленных комплекса, подобного преображенскому, в Москве не было, это было уникальное явление в истории московского православия.

Преображенское кладбище стало местом проведения всероссийских соборов старообрядцев-старопоморцев. В 1883 г. во Всероссийском соборе приняли участие почти 100 федосеевских наставников, решения Собора распространились не только на само Преображенское кладбище, но и на всех федосеевцев России.

В 1905–1906 гг. старообрядчество России обрело подлинную религиозную свободу. В 1907 г. Преображенская община была зарегистрирована под наименованием «Московская община христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского согласия». В 1908 г. на Преображенском кладбище состоялся Всероссийский съезд старообрядцев-беспоповцев, на который приехало почти 400 делегатов со всех концов России.

Все эти изменения привнесли много новшеств в жизнь Преображенской общины, при этом староверы сохранили незыблемыми традиции, сложившиеся за прошедшее столетие, в том числе и традиции призрения бедных.

Призреваемые жили в разных палатах: мужских, женских, детской, получая от общины достаточное питание, хорошее обслуживание, возможность ежедневного посещения палатных моленных. Преображенский Богаделенный дом в начале ХХ в. оставался одним из крупнейших в Москве заведений по призрению немощных и сирот.

Преображенский некрополь, ставший средоточием захоронений староверов-федосеевцев, был местом упокоения представителей многих известных московских родов, в числе которых было немало предпринимателей (Гучковы, Морозовы, Гусаревы и др.), деятелей старообрядчества – устроителей моленных, богаделен, школ (Любушкины, Анисимовы, Мараевы, Быковы, Горбуновы, М.П.Сергеев), собирателей старины (Е.Е.Егоров, А.В.Морозов, С.И.Зимин), видных руководителей старообрядческой общины (И.А.Ковылин, Н.В.Кочегаров, Ф.П.Москвин, М.И.Чуванов). Преображенское кладбище – это и уникальный архитектурный мемориальный ансамбль с кладбищенскими часовнями Николы и Креста Господня, с большими семейными участками с родовыми крестами и обладающими художественной ценностью надгробными памятниками и часовнями-усыпальницами, среди которых выделяются надмогильная часовня М.П.Сергеева и часовня-памятник на могиле В.Е.Морозова (арх. Ф.О.Шехтель).

Староверческое кладбище в значительной мере определяло и характер большой части всего Преображенского. В районе кладбища на улицах Буженинова, Суворовской, Генеральной проживали многие видные старообрядческие семьи, тут же находились их фабрики. Здесь сохранился уникальный архитектурный комплекс начала ХХ в. (типография, богадельня, жилые помещения), построенный настоятелем общины Г.К.Горбуновым. На улице Девятая Рота располагались старообрядческие мастерские, отливавшие медные иконы, кресты и складни для старопоморцев всей России. В начале ХХ в. на средства М.П.Сергеева на этой улице была открыта старообрядческая школа для мальчиков и девочек, а в 1912 г. на средства общины на Преображенском Камер-коллежском валу, рядом с Богаделенным домом, по проекту архитектора Л.Н.Кекушева было сооружено большое здание больницы.

К революции 1917 г. староверческий центр в Преображенском переживал наивысший период расцвета. Годы же советской власти стали эпохой еще более жестоких, чем ранее, гонений, были ликвидированы почти все моленные, некрополь изъяли из ведения общины и превратили в общегородское кладбище.

В 1930 г. на место единоверческой общины в храм Успения Пресвятой Богородицы была переведена Вторая московская община староверов-поморцев (храм которой к этому времени был закрыт). Так, на Преображенском кладбище появился храм еще одного старообрядческого согласия. А после Великой Отечественной войны здесь обосновались еще и старообрядцы-филипповцы: их небольшой группе власти передали для совершения богослужений Никольскую часовню на кладбище.

В конце 1930-х гг. у староверов Преображенского сохранялись только два храма, все остальное было отобрано, включая половину площади бывшего Богаделенного дома, обращенную в рынок.

Несмотря на постоянные попытки властей в XIX–XX вв. ликвидировать этот центр российского старообрядчества, не только выжила сама преображенская федосеевская община, но и во многом благодаря ей сохранился Преображенский архитектурный ансамбль.

В конце ХХ в., когда, как казалось, были утрачены многие традиции московских староверов-беспоповцев, началась эпоха возрождения. Постепенно староверам Преображенского были переданы исторические палаты с моленными, здание больницы. Старообрядцами-поморцами создан Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума. Староверы-беспоповцы сохраняют надежду на полное возрождение уникального духовного центра в Преображенском, сыгравшего столь значимую роль в истории России и Москвы.

Издатель-печатник федосеевец Лука Арефьевич Гребнев и типография при Преображенском богадельном доме

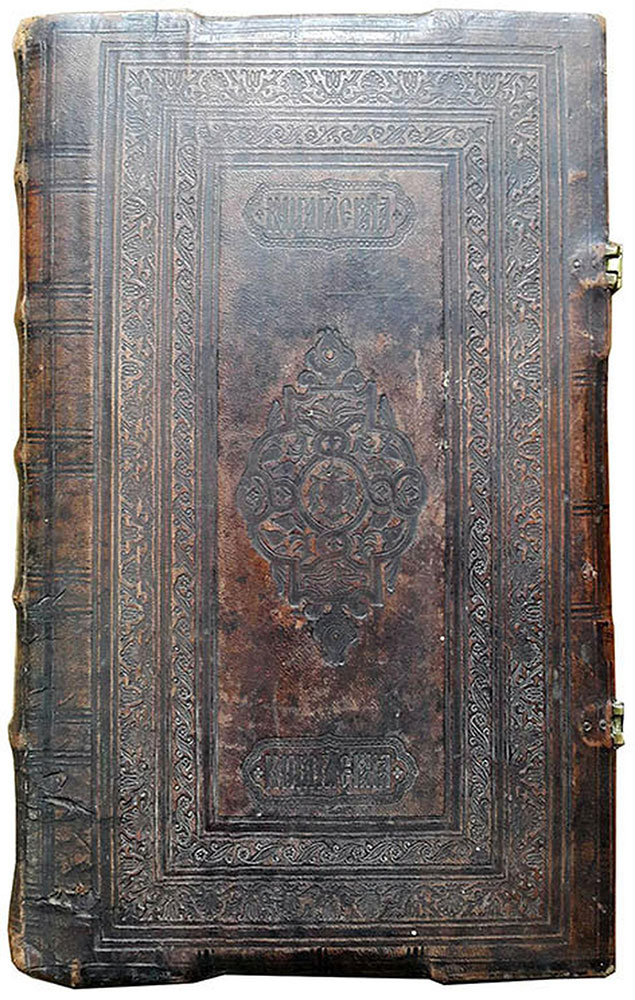

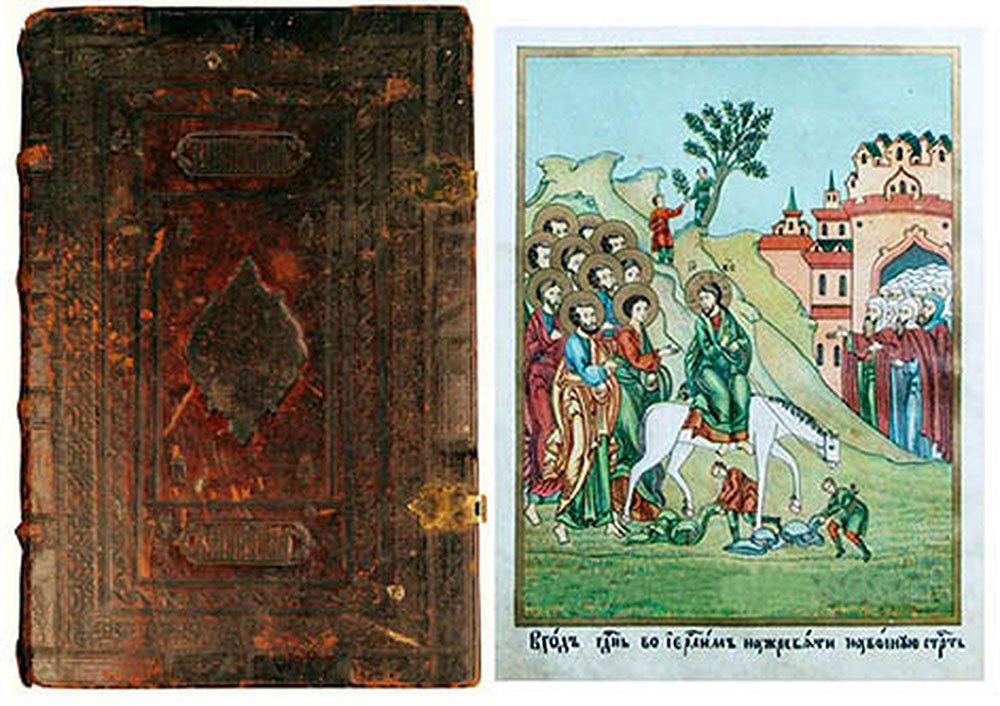

Типография при Преображенском кладбище и существовавшем при нем с 1808 г. богодельном доме – одна из крупнейших старообрядческих типографий в Москве. Преображенское кладбище было основано в Москве в 1771 г. Оно стало духовным старообрядческим центром т.н. феодосиевского (беспоповского) согласия. Типография здесь возникает, возможно, в конце XIX – начале ХХ в. и первоначально, скорее всего, работает нелегально. После получения старообрядцами возможности легально заниматься книгоизданием в России в 1905 г., председатель Совета Преображенского кладбища Г.К. Горбунов на средства, завещанные кладбищу одной из состоятельных прихожанок – казанской мещанкой Е. Челышевой, – открывает типографию в 1907 г. Изначально при типографии была создана переплетная мастерская. За десятилетний период существования типографии с ее станков сошло свыше 80 изданий. Здесь с первых лет печатаются объемные издания, среди которых, например, недатированные Евангелие толковое или известные «Поморские ответы» братьев Андрея и Семена Денисовых, напечатанные с подлинного оригинала 1723 г.

Огромную роль в становлении федосеевского книгопечатания сыграла типография братьев Овчинниковых, Алексея и Андрея Петровичей. Первое упоминание о ней относится к октябрю 1863 г. Полиция обнаружила типографию в мае 1877 г. в Москве, в доме Ал. Овчинникова, который и проходил по делу как ее владелец, несмотря на то, что и брат, и все остальные работники типографии пытались его выгородить, доказывали непричастность Алексея Петровича к работе по изданию книг. Всего в типографии на четырех станках трудилось десять человек, не считая хозяев. По сравнению с другими старообрядческими книгопечатнями второй половины XIX в. эту можно считать крупным заведением. В ходе расследования были конфискованы сотни старообрядческих книг как в типографии, так и несколько позднее в начале 1878 г., у переплетчиков и распространителя (перекупщика) Г.П. Блинова. В 1885 г. в другом месте Москвы, в Сыромятниках, была обнаружена тайная типография, владельцем которой назван опять же Ал. Овчинников. Повторное следствие и наказание не остановило книгоиздателей. В начале 1893 г. передвижная типография вновь была настигнута полицией, теперь уже за пределами Москвы, в с. Баневе Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Владельцем ее назван Ан. Овчинников. Его помошником, исполнявшим обязанности наборщика, был крестьянин Я.И. Жуков. Отбыв наказание за противоправные действия издатели вновь принялись за свое дело. В июле 1894 г. полиция раскрыла типографию в Богородске Московского уезда, владельцем которой тоже оказался Ан. Овчинников, а наборщиком Я. Жуков. В дальнейшем сведений о возобновлении книгоиздания кем-либо из Овчинниковых не встречается. Видимо, это связано с преклонным возрастом главного действующего лица в этой истории, Ан. П. Овчинникова. К моменту последнего ареста ему было уже 67 лет. Несмотря на столь сложные условия существования типографии ее продукция отличалась довольно высоким качеством по сравнению с другими аналогичными изданиями того времени. В этой типографии был выработан особый стиль оформления федосеевских печатных изданий, употреблявшийся до 1918 г. во всех принадлежавших им типографиях. Он определяется общими для них архитектурой шрифта и содержанием орнаментальных сюжетов, который характеризуется перенесением мотивов из поморской рукописной традиции. В орнаментике федосеевских изданий присутствуют те же, что и в рукописях узоры из листьев, шишек, гроздьев, мелких ягод, птиц, держащих в клювах веточки или ягоды, нередко сюжет дополняется плетенкой. В типографии Овчинниковых одновременно существовало не менее трех видов шрифтов. Как удавалось сохранять их при столь частых арестах, сказать трудно. Возможно, спасались только матрицы, что позволяло отливать шрифты вновь. Ранние издания типографии Овчинниковых отличает наличие записей в корешковом поле. Это были либо две буквы «А О», что вероятно, надо понимать как «Алексей (Андрей) Овчинников», либо более пространные записи, как, например, в Псалтыри или Шестодневе. Запись в Шестодневе гласит:

«Напечатася сей Шестодневец в художестве и трехистинной православными христианам древлегрекорисийскаго исповедания соловецкаго и старопоморскаго оотомства в царствующем граде Москве по совету и благословлению духовных отец инока Иоанна и протчих старцевъ духовныхъ въ похвалу и славу и честь Богу в Троице славимому и пресвятому…». В выходных данных книг этого периода указывается примерно то же, что и в записях корешкового поля. В том же Шестодневе читаем, что он напечатан «истинно православными христианами древле грекороссийскаго исповедания соловецкаго и старопоморскаго потомства. По совету и благословению духовных старцев».

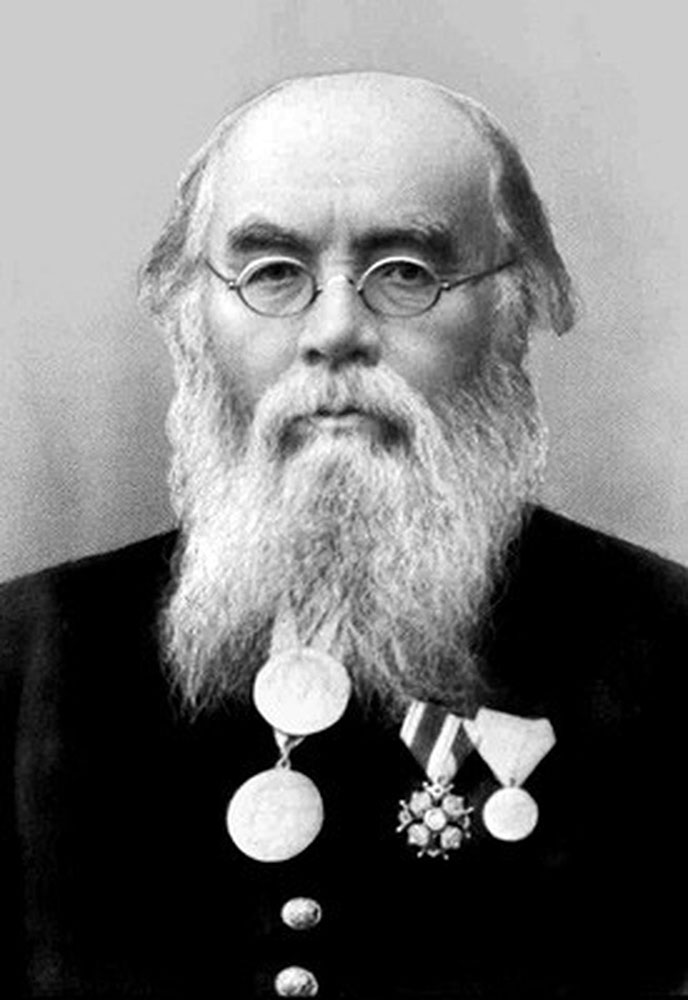

Подобная информация с некоторыми разночтениями дана и в Каноннике. Позднее, видимо, где-то около 1880 г. записи в корешковом поле исчезают, более лаконичными становятся выходные данные: «Напечатася в типографии христиан Старопоморскаго согласия» или просто в «Старопоморской типографии». После разгрома предприятия Овчинниковых федосеевцы завели новую типографию. В 1902 г. в Нижнем Новгороде полиция обнаружила склад старообрядческих изданий, принадлежавший Г.А. Блинову, проходившему более 20 лет назад по делу Овчинниковых. Еще 840 экземпляров подобного рода книг было конфисковано в лавке Блинова на Нижегородской ярмарке. В ходе следствия обнаружилось, что книги были приобретены торговцем в типографии Д.Д. Крупина в Москве. Немедленно были предприняты розыски указанной типографии. Обнаружили ее в с. Черкизово. Владелец типографии оказался крестьянином, «старообрядцем по Преображенскому кладбищу». По словам Крупина, он организовал свое дело в 1895 г. Наборщиком у него работал Я. Жуков, прежде помогавший Ан. Овчинникову. Отличительной чертой изданий Крупина является ложное указание на выход книг в типографии Почаевской со знаком вопроса. К сожалению, в архивных делах не удалось обнаружить образцов печати Крупина, поэтому мы не можем с абсолютной уверенностью атрибутировать ему какие-либо издания. Однако предположить, какова была орнаментика книг Крупина, можно. Еще до закрытия типографии Крупина впервые в отдаленной от Москвы глубинке была устроена третья крупная федосеевская типография, которая с 1902 по 1907 гг., видимо, была единственной типографией этого согласия. Она была организована в 1899 г. на Вятке в д. Дергачи Л.А. Гребневым, который известен не только как издатель, но и как иконописец, гравер, переплетчик и оформитель рукописных книг, сочинитель духовных стихов, автор некоторых изданных им книг, учитель крюкового пения. Л.А. Гребнев состоял в дружеских отношениях с Д.Д. Крупиным. В фондах ЛАИ УрГУ имеется фотография, на которой изображены Лука Арефьевич Гребнев, его жена Елена Трофимовна и Дмитрий Дмитриевич Крупин на Нижегородской ярмарке 20 августа 1904 г.

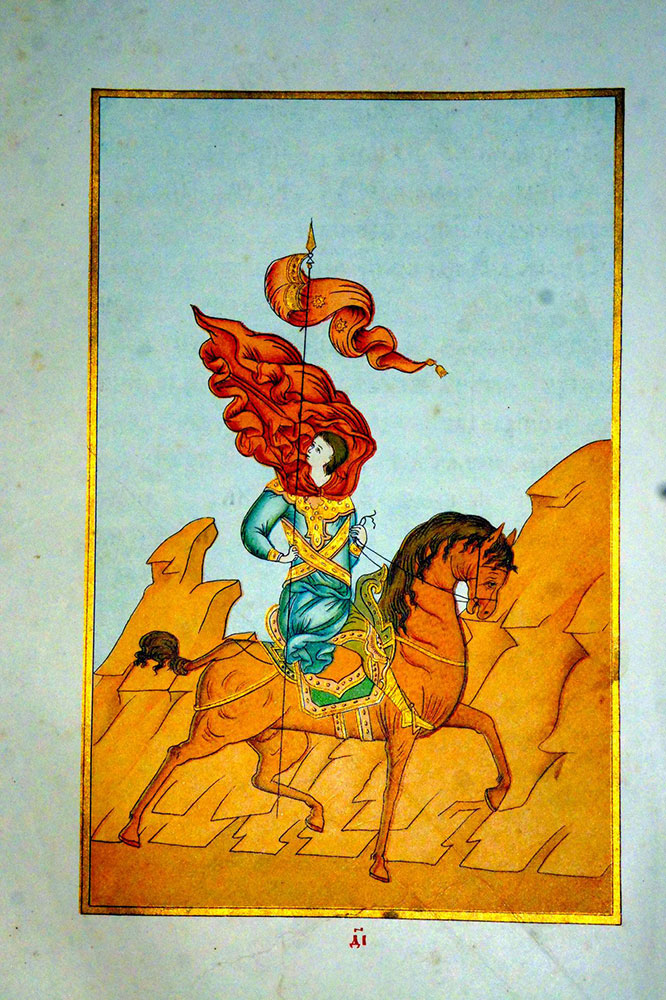

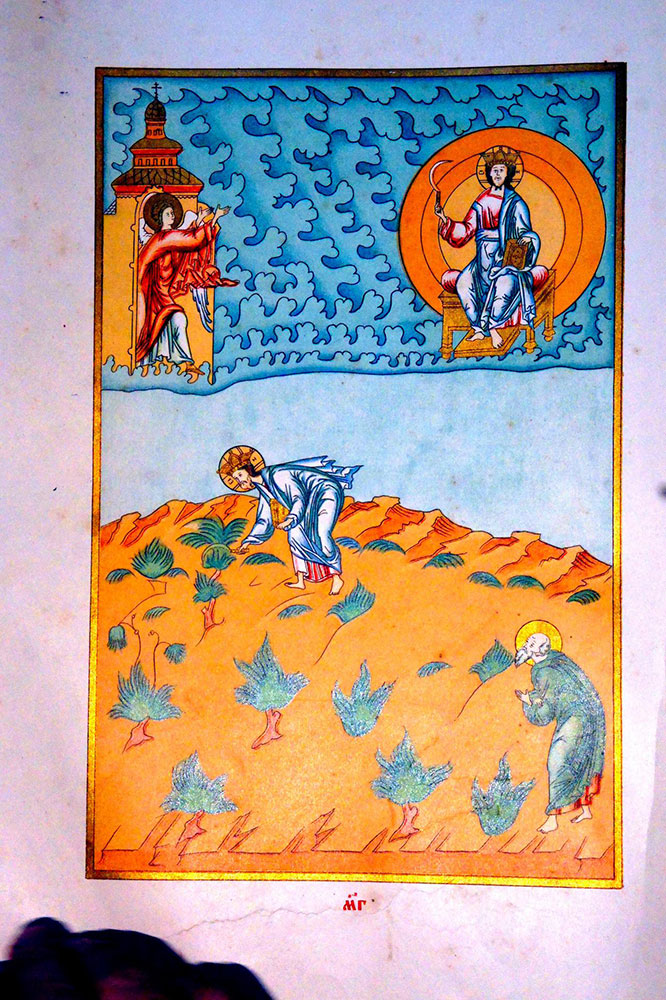

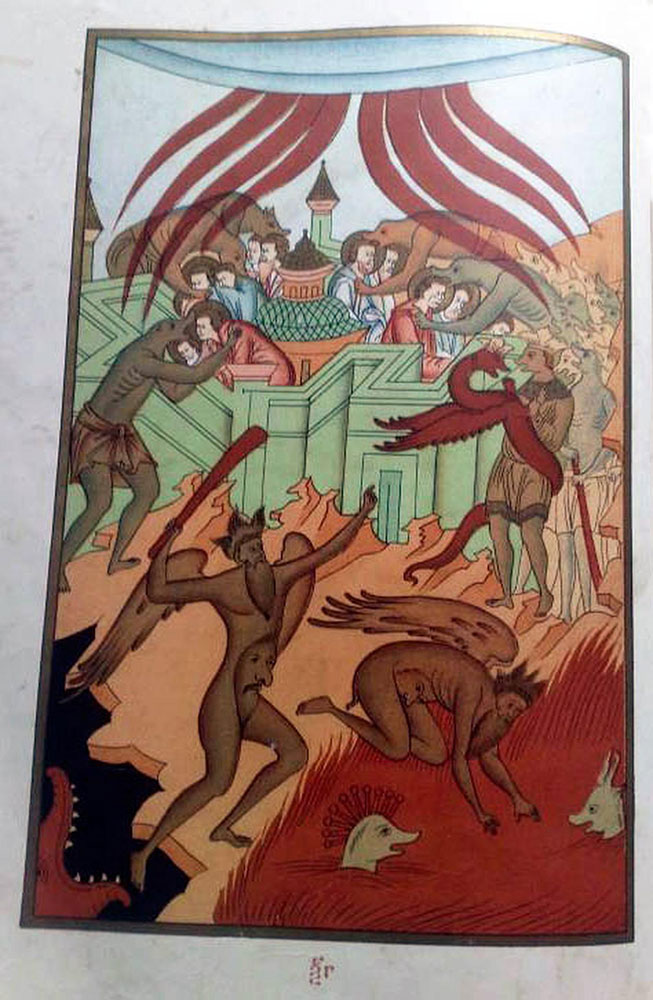

Место и дата печатания на изданиях типографии Преображенского кладбища начинают указываться примерно с 1907 г. Этот год указан, например, на Апостоле толковом объемом в 1144 л. и Псалтыри объемом в 496 л. Заслуживает упоминания и выпущенный в 1913 г. по своему роскошный лицевой «Апокалипсис толковый», иллюстрированный 70 хромолитографиями:

В качестве места печатания при этом нередко указывается Преображенский богадельный дом. Издательско-полиграфическое предприятие иногда именовалось Христианской типографией при Преображенском богодельном доме. Последние известные издания типографии при Преображенском богадельном доме датированы 1918 г. На рубеже XIX – XX вв. вятские старообрядцы подключились к изданию книг для своих одноверцев, которое велось в это время главным образом в столице и ее окрестностях.

Организатором старообрядческого книгопечатания на Вятке стал федосеевец Лука Арефьевич Гребнев – личность разносторонне одаренная. Он известен как иконописец, гравер, переплетчик и оформитель рукописных книг, сочинитель духовных стихов и произведений по вопросам веры, учитель крюкового пения. Однако главным занятием Гребнева было книгоиздание для своих одноверцев, просветительская деятельность.

Л.А. Гребнев родился в деревне Дергачи Уржумского уезда Вятской губернии в 1867 г. Информации о его жизни и деятельности до рубежа XIX – XX вв. пока обнаружить не удалось. В 1899 г. Гребнев организовал в родной деревне тайную типографию. Первый оттиск сошел с ее станка 20 декабря 1899 г. В выходных данных Л.А. Гребнев в качестве места издания указывал Почаев или давал информацию аналогичную той, какая встречается у Овчинниковых:

«Напечатася в типографии христиан соловецкаго и старопоморскаго потомства».

Братья Андрей и Алексей Овчинниковы – это еще одни владельцы тайной федосеевской типографии, существовавшей с начала 60-х гг. XIX в. до 1895 г., которая за годы работы несколько раз меняла свое местонахождение как в Москве, так и за ее пределами. Эту типографию наследовал Д.Д. Крупин. Опознавательным знаком ложности выходных сведений в изданиях Л. Гребнева нередко был вопросительный знак, который он, как и Д.Д. Крупин, ставил сразу за выходными данными или в левом нижнем углу листа. Надо полагать, что Л.А. Гребнева и Д.Д. Крупина связывали тесные дружеские и деловые отношения. Свидетельством тому является фотография, полученная во время экспедиции уральских археографов на Вятку в 1989 г.[59] По копии «Списка рукописей и книг библиотеки старообрядческой типографии, принадлежавшей Л.А. Гребневу», удалось установить, что у Л.А. Гребнева были книги, изданные Д.Д. Крупиным, в том числе несброшюрованные. Таким образом, на основании приведенных данных, а также анализа орнаментики изданий Л.А. Гребнева, о чем речь пойдет дальше, правомерно предположить, что Л.А. Гребнев обучался печатному делу у Д.Д. Крупина или, может быть, совершенствовался у него, а первые уроки по книгоиздательству получил у Овчинниковых. Манифест 17 октября 1905 г. уравнял в правах старообрядцев с другими гражданами империи и легализовал их религиозно-общественную деятельность. Спустя 200 лет старообрядцы получили возможность свободного книгоиздания. Однако Л.А. Гребнев, вместо того чтобы узаконить работу своей типографии на Вятке, уехал в Москву.

Краткая справка:

Горбунов, Григорий Климентьевич (1836-1920) — старообрядец-федосеевец, председатель, с 1907 г. 1-й почетный член общины Преображенского кладбища, предприниматель, благотворитель. О.А. Горбунов († 1845), дед Григория, основал небольшое семейное дело по ручной обработке пряжи, продолженное сначала его сыновьями Андреем и Климентом, затем внуками — сыновьями К.О. Горбунова. Производство значительно расширилось во многом благодаря энергичной деятельности Григория: в 1869 г. была устроена ткацкая фабрика, в 1872 г. основан «Торговый дом братьев Григория, Александра и Максима Горбуновых», в 1882 г. преобразованный в паевое «Товарищество бумаготкацкой мануфактуры братьев Г. и А. Горбуновых» с основным капиталом 2 млн р. К 1892 г. на фабрике было 1650 механических станов, работало 2900 чел., годовой оборот составлял около 4 млрд. рублей. Товарищество в обязательном порядке страховало рабочих, строились больницы, школы, ясли. Горбунов способствовал прокладке железнодорожной ветки Середа-Нерехта. До марта 1907 г., когда состоялось собрание московских федосеевцев, принявшее решение о регистрации общины Преображенского кладбища, Горбунов являлся председателем общины, затем был избран ее 1-м почетным членом. В том же году начала работу старообрядческая типография, открытая по инициативе Горбунова, в ее создании принимал участие печатник из Вятки Л.А. Гребнев. В 1910 г. для типографии на Преображенском кладбище было построено отдельное здание. До 1918 г. печатня выпустила свыше 80 названий книг, в т.ч. лицевой «Апокалипсис трехтолковый» и «Поморские ответы» с оригинала 1723 г. из собрания Е. Е. Егорова, множество певческих крюковых книг, богослужебные издания. В 1910 г. Горбунов построил на Преображенском кладбище дом для 300 призреваемых, в том же году в завещании пожертвовал общине 6 домовладений с земельными участками на 180,79 млн р. Предприниматель оказывал помощь др. старообрядческим обществам Москвы, С.-Петербурга, Серпухова, стремился сделать свою малую родину духовным центром федосеевства — в с. Киселёве Нерехтского у. в 1915 г. состоялось расширенное собрание согласия. Есть указание, что Горбунов погребен на Преображенском кладбище, по др. источникам, он скончался и был похоронен в г. Середа. Благотворительностью занимались и др. члены семьи Горбуновых. На пожертвования старообрядки поморского согласия Е.В. Горбуновой (урожд. Морозовой), жены В.А. Горбунова — племянника Горбунова, в 1906 г. в Москве был устроен родильный приют, в 1910 г. на Б. Грузинской ул.- дом им. Н.Л. Шустова, включавший богадельню, детский приют, ясли и др. учреждения. На его средства в Середе (ныне г. Фурманов) было построено фабричное училище На его средства в 1899 году в Плёсе была построена больница. К 500–летию города на его средства были восстановлены разрушившиеся булыжные мостовые, замощены спуски с Соборной горы, отремонтированы многочисленные мосты и мостики через овраги. В строительство водопровода в 1909-1910 гг. он тоже вложил деньги. Г.К. Горбунов оплатил строительство в 1907-1908 гг. каменного моста через Шохонку. Памятник основателю города, Великому князю московскому Василию Дмитриевичу, воздвигнут также на средства Г.К. Горбунова. Г.К. Горбунов деловой прогрессивный человек использовал достижения технического прогресса не только на своих предприятиях, но и в своей усадьбе Миловка, где опробовал своременные методы ведения сельского хозяйства. По вероисповеданию он принадлежал к старообрядцам федосеевского толка.

Глубоко верующий человек, он заботился и о сохранении древней веры, старообрядческой культуры. Г.К. Горбуновым в 1907 г. была создана типография Преображенского кладбища в Москве, центра старообрядцев федосеевского согласия. Основные средства были завещаны кладбищу одной из состоятельных прихожанок. Управляющим в типографии стал Никита Федорович Суворин. Уже в первый год своего существования типография выпустила в свет более десятка изданий. Изначально при ней существовала своя переплетная мастерская. За время существования типографии (до Октябрьской революции) с ее станков сошло свыше 80 названий книг. Тематика изданий очень широкая. Наряду с традиционной богослужебной литературой, печатались древние книги с крюковыми записями вместо нот (Обиход, Ирмосы, Октоих и др.), лицевые (например, Апокалипсис трехтолковый). С подлинного оригинала 1723 г. были изданы «Поморские ответы», где в фототипии воспроизводились автографы выгорецких пустынножителей. Издание типографии Горбунова Общественная деятельность Г.К. Горбунова в среде старообрядцев, по всей вероятности, была весьма активной: он стал первым членом Преображенской общины, созданной при кладбищенской Преображенской церкви. Семейские староверы Забайкалья избирают его председателем своей общины. Эта неординарная личность осталась в памяти народа надолго. Еще сегодня старожилы города Фурманова (бывшая Середа) и Плеса рассказывают, услышанные от родителей рассказы о Горбунове. После событий 1917 годам многие фабриканты уезжали за границу, но старик остался дома. В 1918 году у него отняли фабрику, реквизировали дом, а имущество было продано с молотка. Но все же старое сердце болит о состоянии дел, созданных своими трудами и заботами. Архивы сохранили интересный документ, письмо Горбунова в Плёсский исполком в конце 1918 года, в котором он просит «об оставлении при больнице врача Митич Милана Любомировича». В это время персоналу больницы новая власть не может выплачивать жалование и предполагается уволить одного из врачей. Но вскоре старого человека самого новая власть определила выполнять трудовую повинность: его заставили мести улицу. И он смиренно мёл, принимая это унижение как посланное ему испытание. Жители ходили в Совет и просили власти, чтоб пожалели старика и перестали унижать. По преданию, после смерти, хоронили Горбунова всем миром по всем старообрядческим правилам. Прежде чем предать тело земле, старого фабриканта поднесли на руках к его главному детищу – фабрике. По воспоминаниям сторожил: «похоронен он был возле своей церкви».

Итак, в 1905 г. у председателя Совета Преображенского кладбища Г.К. Горбунова родилась идея создания официально разрешенной старообрядческой типографии в Москве. Вероятно, довольно скоро он получил на это разрешение правительства, так как уже летом 1906 г. среди московских федосеевцев пошли об этом слухи. Типографию Г.К. Горбунов оборудовал в доме по адресу Преображенское, ул. 9-я рота, специально купленном в 1905 г. на средства, вырученные от продажи дома, пожертвованного кладбищу казанской мещанкой Е. Челышевой. Для помощи в ее организации в Москву был приглашен Л.А. Гребнев. Есть документальное подтверждение того, что в 1907 г. Л. А. Гребнев жил в доме Г.К. Горбунова, где располагалась типография. Вероятно, Лука Арефьевич, не имевший достаточно средств для оборудования хорошей типографии, способной реализовывать его просветительские идеи, надеялся воплотить их в жизнь объединившись с Г.К. Горбуновым. На то, что Л.А. Гребнев помогал в устройстве типографии на Преображенском кладбище, прямо указывает в письме к Г. К. Горбунову один из компаньонов Л.А. Гребнева по книгоизданию на Вятке, Василий Титович Семеновых, известный как иконописец Василий Казанец. Для Преображенской типографии Л.А. Гребнев отлил шрифт, который был идентичен основному шрифту его собственной типографии, позднее заведенной в Старой Тушке. Оба шрифта изготовлены по одним матрицам. Участие Л.А. Гребнева в устройстве типографии в Москве породило легенду о том, что он обучался книгопечатанию у Г.К. Горбунова и продал ему свою дергачевскую типографию.

Сотрудничество Л.А. Гребнева с типографией Г.К. Горбунова было непродолжительным. Причиной этого стал конфликт между Л.А. Гребневым и управляющим типографии Р.И. Кистановым, личностью весьма одиозной. Р.И. Кистанов вызывал неприязнь у многих старообрядцев, и не только своей деятельностью в типографии. Г.К. Горбунову неоднократно жаловались на грубость и неуважительное отношение Р.И. Кистанова к членам общины. Раздражал он федосеевцев тем, что перешел из филипповского согласия ради должности, как считало общественное мнение. Разногласия между Р.И. Кистановым и Л.А. Гребневым, видимо, были настолько глубокими, что Лука Арефьевич решил уехать на родину и завести собственную типографию. Одним из проявлений конфликта и непосредственным поводом к отъезду Л.А. Гребнева из Москвы стал спор о составе готовившегося к публикации пробного издания типографии – Азбуки. Л.А. Гребнев возражал против включения в не так называемого «десятословия Моисеева», в котором печатника смущала заповедь «не прелюбодействуй и не пожелай жены ближнего своего». Обучаться по этой книге, говорил он, будут 8-летние дети, поэтому слишком многое им придется объяснять «без нужды и без времени», в том числе касаться вопроса о браках. По возвращении на Вятку Л.А. Гребнев довольно быстро наладил выпуск книг в официально разрешенной типографии. Это является дополнительным подтверждением того, что дергачевская типография не была продана Преображенскому кладбищу, а была переведена в близлежащую деревню Старая Тушка, где и проработала с 1908 по 1918 гг.

Компаньонами Л.А. Гребнева в устройстве новой типографии, как и помощниками в работе дергачевской книгопечатни, были казанские мещане Василий и Евтихий Титовичи Семеновых. Василий занимался добыванием средств для типографии, которая существовала в значительной степени за счет пожертвований старообрядцев. Евтихий активно помогал Гребневу в изготовлении орнаментики для изданий, занимаясь травлением на цинке, тогда как сам печатник резал клише на дереве и на меди. Л.А. Гребнев и его компаньоны рассматривали свое книгоиздание, по их словам, как «домашнее занятие», т. е. целью их предприятия было удовлетворение потребностей в книге старообрядцев своего региона. Однако, желая как можно активнее участвовать в деле укрепления веры, они предлагали руководству Преображенской типографии на своей базе печатать книги, «что не удобно издавать в вашей типографии и резкое против никонианства», считая, что им нечего терять. К таким книгам они относили Поморские ответы. Была достигнута договоренность печатать в Старой Тушке первое их издание, и Л.А. Гребнев подготовил текст на основании трех списков и иллюстрации, были сделаны пробные оттиски. После этого было получено известие от Р.И. Кистанова, что Поморские ответы заказаны П.П. Рябушинскому. Это, естественно, вызвало негодование у вятских книгоиздателей. Более всего их возмутило, что их предпочли печатникам другого согласия. Но и после этого вятчане продолжали предлагать свои услуги, но обращались уже непосредственно к Г.К. Горбунову. В своих изданиях Л.А. Гребнев использовал не только собственные материалы, но и купленные в «прежде существовавших типографиях». Это отмечал сам Л.А. Гребнев в составленном им альбоме орнаментики, который был подготовлен для Ново-Тушкинского краеведческого музея в начале 1920-х гг. В альбом вошли оттиски клише, сохранившихся после конфискации типографии в Старой Тушке в 1918 г. Работа над этим уникальным источником позволит разрешить многие вопросы позднего старообрядческого книгопечатания. Особая ценность альбома заключается в том, что Л.А. Гребнев указал, откуда получен тот или иной орнаментальный материал. Предварительный анализ альбома уже привел к любопытным заключениям. В альбоме встречается орнаментика, употреблявшаяся в Дергачах, что заставляет еще раз усомниться в заявлении краеведов о том, что Л.А. Гребнев в 1906 г. продал свою типографию Преображенскому кладбищу. На основании оттисков орнаментики, содержащихся в альбоме, и подписей печатника к ним установлено, что ряд клише был куплен Л.А. Гребневым у Овчинниковых. К их числу принадлежит, например, гравюра «Царь Давид», под оттиском которой написано: «Куплено из стар. Типографии за 19 руб. в 1899 году». Несколько оттисков, обозначенных в альбоме как «купленныя в Москве из прежде бывшей типографии», представляют собой очень близкие копии с досок Овчинниковых. Рискнем предположить, что эти клише принадлежали Д.Д. Крупину. Любопытно заметить, что и сам Гребнев давал заказы на копирование орнаментики Овчинниковых в граверную мастерскую Н.Е. Ермолова в Москве. Л.А. Гребнев печатал малоформатные издания (в 4–16-ю долю листа). Его первые попытки печатания больших книг были пресечены закрытием типографии. Были изданы широко употребляемые беспоповцами книги: каноны, отдельные и в виде сборников, Псалтирь, Часовник, Устав, Святцы, Азбука, Целебник, Скитское покаяние, Чин 12 псалмов, Панихида и 17-я кафизма; типография также печатала поздравительные открытки. Среди изданий вятской типографии выделяется ряд сочинений на религиозно-дидактические темы — авторских (с авторами Гребнев, видимо, был хорошо знаком) «Беседа о таинстве брака» Т.С. Тулупова (1915), «Путь, ведущий христианина к прощению грехов» Г.Е. Фролова (1915) и анонимных: «Наказание [некоего] отца духовнаго к христианом» (1910), «О степени отеческой…» (1910), «О масле, возжигаемом пред иконостасом…» (1915), «О еже не осуждати кого инаго, но паче своя зрети злая» (1912), «О карточной игре и курении табака» (после 1910). Принято считать Г. автором изданного в Ст. Тушке родословия федосеевского согласия «О степени отеческой московских, новгородских, псковских, поморских и вятских стран» (1910), события в к-ром доведены до кон. 1907 г. В основу этого сочинения положена некая «гектографированная брошюра, излагающая историю Тушкинской старообрядческой иерархии от епископа Павла Коломенского до 1900-х годов». Экземпляры этого гектографа неизвестны, возможно, автором брошюры был также Гребнев. Печатник являлся попечителем моленной в Ст. Тушке, руководителем местного старообрядческого хора. После закрытия типографии в окт. 1918 г. Г. занялся иконописью и изготовлением литых икон, крестов, колокольчиков и бытовых предметов. В этом ему помогали сын Фома и племянник З.М. Черезов. В настоящее время известно несколько икон, владельцы которых атрибутируют авторство Гребнева (до недавнего времени значительная коллекция его икон имелась в федосеевской моленной в Ст. Тушке, в 1997 она сгорела).

Сохранились литые иконы «Распятие Исуса Христа с предстоящими» и «Неопалимая Купина», а также лицевой сборник, составленный и оформленный Гребневым, сборник содержит 76 цветных миниатюр и 3 наброска. Устная традиция Юж. Вятки приписывает Гребневу духовный стих «О прекрасная весна». Гребнев пытался сотрудничать с советской властью, стремясь в новых условиях продолжать просветительскую деятельность. Он принимал активное участие в создании и работе Новотушкинского краеведческого музея, организованного в 1921 г. Печатник передал в музей шрифты, клише заставок, инструменты, документы, книги из своей библиотеки, принимал экскурсантов у себя дома, знакомил их с историей старообрядчества, в 1924 г. получил благодарность от властей «за содействие местному музею и за пожертвование многих ценных древнерукописных и первопечатных книг». В 1930 г. Гребнев был раскулачен, летом или осенью 1931 г. арестован, освобожден после месячного содержания в тюрьме. 14 мая следующего года Гребнев был вновь арестован по обвинению в создании и руководстве «контрреволюционной организацией старообрядцев-поморцев», приговорен к 3 годам ссылки, скончался по пути следования на поселение.

Альбом орнаментики типографии Л.А. Гребнева

В основу публикации положен альбом, составленный печатником для Ново-Тушкинского краеведческого музея в начале 1920-х гг. (КОКМ. № 26761). Альбом Гребнева дополнен орнаментикой, выявленной в изданиях печатника, хранящихся в фондах ЛАИ УрФУ. Расположение орнаментального материала, определенное Гребневым, нарушено. Для большего удобства пользования он размещен по видам украшений. Однако все комментарии, сделанные печатником на листах своего альбома сохранены, они вынесены в подстрочные примечания с сохранением авторской орфографии.

М.Б. Пашинин. Традиции старообрядческой книжности Московского Преображенского монастыря