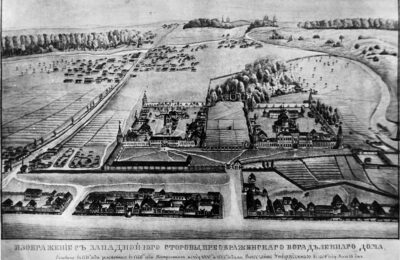

А. Панкратов. Преображенский богадельный дом во время захвата Москвы французскими войсками в 1812 году

Преображенский богадельный дом во время захвата Москвы французскими войсками в 1812 году.

Время от времени в современных публикациях в том или ином варианте воспроизводится миф о том, что во время оккупации Москвы наполеоновскими войсками староверы Преображенской обители приветствовали захватчиков и даже лично выражали преданность Наполеону. Этот миф был разоблачен еще в дореволюционный период. В подтверждение этому мы публикуем материал, напечатанный в журнале «Старообрядческая Мысль» № 10, 1912 г. с. 965-970 под названием «Старообрядцы и Наполеон. (Новый документ)». Автором публикации 1912 года указан А. Панкратов. В конце напечатанного текста также помещены инициалы («Р.С.»), что, возможно, означает журнал «Русское слово», из которого, в свою очередь, перепечатала текст «Старообрядческая мысль». Публикацию подготовил профессор М.О. Шахов.

Известно обвинение, которое кидается старообрядцам:

— В двенадцатом году они изменили. В награду за измену французы охраняли Преображенское кладбище.

Когда черносотенная печать хочет ошельмовать Гучковых, она говорит:

— Их предки изменили и перекинулись к Наполеону.

Насколько в этом правды?

Старообрядец федосеевского согласия Г.Е. Смирнов передал в наше распоряжение пожелтевшую от времени рукопись письма от 23-го ноября 1814 года некоего Ивана Маркова, жившего в то время на Преображенском кладбище. К этому Маркову от провинциального старообрядца Степана Федоровича поступил запрос, каким чудом уцелел Преображенский богадельный дом от французского нашествия. Марков приводит в ответ на запрос рассказ, продиктованный ему «отцом Тимофеем Емельянычем», который «cиe плачевное время пребывал во обители неотступно». Рукопись эта нигде не была напечатана и представляет большой интерес, как правдивый рассказ очевидца. Письмо написано славянским языком.

«По вшествии своем в Москву, — рассказывает Тимофей Емельянович, — в 5 число, т.-есть в четверток, в первом часу поутру приходили три француза и усиливались крепко в передния ворота на двор, но, однако, милостью Божиею… в то время сохранены были, даже и до третьяго часа пополудни. Потом приехал французский адъютант с двумя солдатами к сим же вратам и у ворот постоял, на двор посмотрел, a ничего не спросил. И тако поехал от нас в Матросскую богадельню и тамо взял с собою семь человек французских солдат и переводчика нашего русского, знающего французский язык, и они были вcе вооруженные, конные, и приехали к самым воротам и стали нас спрашивать, что тут живут за люди; тогда мы, собравшись все престарелые, слепые и хромые, и убогие и вся больничная братия возмутились и вострепетали во отчаянии своея жизни, не знали, что нам будет, какое от Бога милосердие или за наши грехи наказание, и стали им отвечать, что здесь жительство московского общества купецкая богадельня. Маер (майор – М.Ш.) выслушав от нас такой ответ, сказал: я желаю здесь иметь квартиры и при себе иметь караульных, кои будут сохранять cиe место, только есть ли у вас сено, овес, вино и пиво или водка, говядина, куры, яйца, коровье масло, творог и прочие съестные припасы. На cиe мы отвечали, что квартира для вас будет опорожнена и справна, а вина, пива и водки у нас нет, а съестных припасов, что есть у нас, то и сказали правду.

A о вере и исповедании, и согласии никакого ни спросу, ни истязания не было.

И потом отворили наши ворота и въехали во двор все и спросили, где у вас конюшня, и поставили своих коней, и сами стали по двору расхаживать, и потом спросили, много ли у вас коров, мы сказали тридцать, и говорит он: мне потребно пять коров, которые б молока не доят, еще дайте масла и творогу и кур, яиц, муки и прочих съестных припасов; и тако все оное ему исполнено безоотговорочно. Получа он cиe от нас в то время и отъехал, а караульных при нашем месте оставил. И стояли у нас честно и обид никому ничего не творили, пили и ели все наше братское, что когда случится, больших припасов не спрашивали и каждый день сменялись то те, то другие. И тако сохранилась сия наша обитель до десятаго дня сохранно, и никаких наездов и страхов не было. И потом в восьмом часу поутру приехали французов вооруженных конных человек до пятисот или более и стали усильством и разбоем коровий двор разбивать и всякими мерами в него влезать, что одному и удалось через ворота перелезть. И ворота он отпер и отворил, и всех оных на двор впустил. Что увидя, стоящие у нас караульные солдаты и переводчик и наш хозяин Алексей Никифорович, подошед к ним, стали от разорения защищать, отчего и сделалась между оным французом и нашим караульным и переводчиком немалая штурма и спор, даже до обнажения саблей. Мы же, вышедши за ворота, стоим и глядим на них, а что делать, не знаем, токмо, воздевши руце, с умилением и слезами призываем в помощь Всемогущаго Бога… И тако неизреченною милостью Божией и щедротами караульные наши и переводчик, по многом разглагольствовании, свирепство их преодолели и от расхищения и разбою защитили, и они отъехали все прочь безо всякаго нам огорчения. Cиe видя, наши караульные тот же час послали с рапортом о случившемся нападении к своему коменданту, о чем вскоре на другой же день от него прислан оный предреченный маер. Он привез указ, писанный на французском языке, который и прибит был на воротах коровьяго двора. К тому уже, смотря на оной, не смел никто прикоснуться. И потом остался у нас во обители сам стоять на квартире и занимал покои в конторе, пять дней никуда не выезжал, проживал весьма спокойно, никаких обид нам не чинил. И продолжалось все оное время покровительством Божиим до седьмого на десять числа. И посем собравшись от нас нощию в двенадцатом часу съехал. На отъезде нам сказал последнее слово: «Прощайте, мне с вами век не видаться». И все оное было говорено через переводчика. Спустя после его отъезда два дня приехали к нам французские начальники, комендант и губернатор и прочие их чиновники с командою солдат осматривать наше жительство и все наше состоящее в нем имение. И взъехали прямо на двор стали по двору ходить и смотреть, а нам ничего неизвестно, какое их намерение и что с нами хотят делать, только на них смотрим с великим страхом и трепетом.

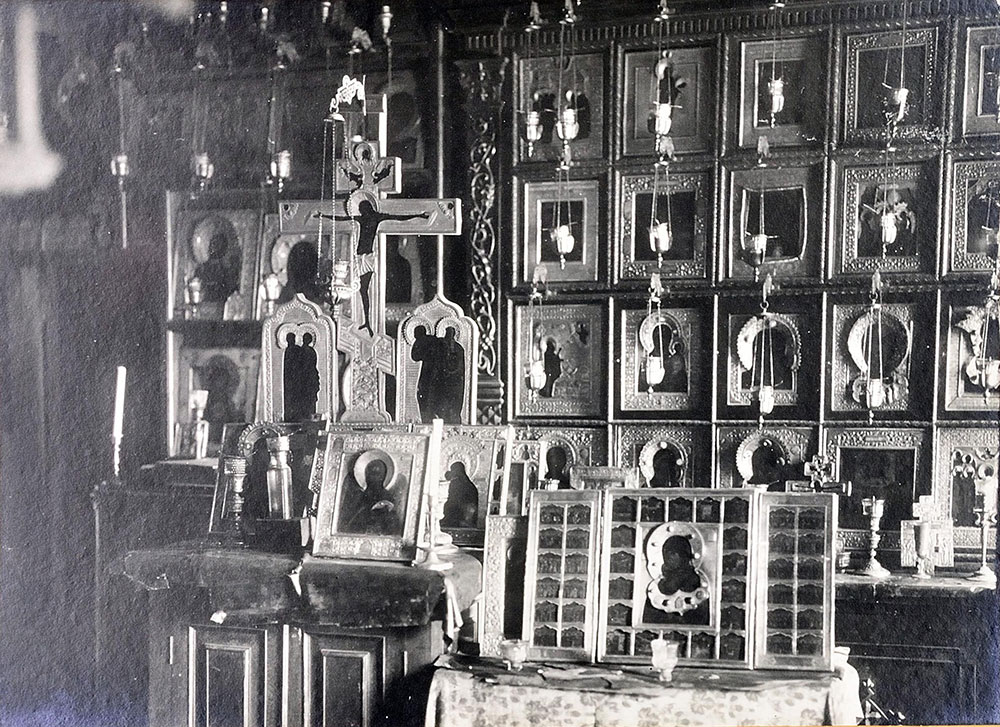

Во-первых, взошли в келию отца Сергея Яковлевича, потом ко мне, Тимофею Емельянычу, и везде смотрят и оглядывают, как в келиях, так и под кельями, а чего ищут, нам неизвестно, и потом пошли смотреть в амбар, где у нас мука лежит, и в кладовую, и в свечную восковую избу, и в хлебную, и все оное осмотрели с великим потщанием и прилежанием, а мы, собравшись, издали только ходим за ними и смотрим, что будет. Потом взошли в больницу, и в то время случилось у нас стоять над умершим погребение и на могилы понесли с пением «Святый Боже». И они все оное видели, а нам ничего не сказали. И с мужского двора прямо пошли на женский двор, и там везде осмотрели. Пошли в одну кладовую и увидели, что в ней стоят убогих старух сундучки и коробки, сумки и разные узелки. И, вышед вон, стали между собою говорить, что это не добре. И потом пошли в моленную на вороты, и тогда случилось в самую вечерню, и смотрели они на святыя иконы и чин церковный и с великим прилежанием и главами своими зыбали, и тако возвратились назад, и между собою разговаривают на своем языке, что это добре, это шпиталь (госпиталь). Нам же только оное и разумно, а прочее что разговаривают, неизвестно. Только сказали они переводчику: мы сюда приехали за тем, что русские обыватели доказывают, что здесь хранится множество имения московских купцов и здешнего хозяина, напитков и прочего на многие миллионы, а это, что нами усмотрено, то им и самим будет мало и не на долгое время, а от нашего императора приказу нет разорять больницы и все убогие места. И с тем поехали от нас, а караульные остались у нас; и приказали им накрепко соблюдать наше место от всяких праздношатающихся солдат и никого не пущать. И так они по приказу своих начальников и сохраняли нас с великим прилежанием, и продолжалось это время октября по 10-е число.

И потом вдруг сделалось в Москве страшное землетрясение от порохового взорвания. И от несчастного сего приключения и ужасного удару разрушилась Ивановская колокольня, Алексеевская башня, чахаусъ (цейхгаус – М.Ш), Никольския ворота, городская стена в двух местах, на что смотреть было страшно, такожде и по близости того места многия палаты претерпели повреждение, а в редком окне остались целы рамы и стеклы, и это было нoщию часу во втором за полночь. И мы в то время стояли полунощницу, и у нас от того трясения многия иконы с мест попадали, и вдруг сделался из пушки ужасный выстрел и бысть в Москве великий шум трубного гудения два дня и две нощи непрестанно. И наши караульные не мешкав ни малого часу в полночь от нас собрались и ушли. И так по неисповедимым судьбам Божиим освободися царствующий град Москва от ига французского».

Иван Марков передает, что от Наполеона был строгий приказ не разорять больниц и богаделен. Этим объясняется, что вместе с Преображенским богадельным домом были сохранены: Матросская богадельня, Шереметьевская и Голицынская больницы и Лeфopтoвский госпиталь. В Екатерининской Императорской, у Матросского моста богадельне стоял так же, как и на Преображенском кладбище, караул французских войск. Несомненно, такие же караулы стояли и во всех других больницах и богадельнях.

Преображенский дом имел в то время вид богадельни, так как все здоровые и молодые люди оттуда выехали до прихода французов в с. Ивановское, Владимирской губернии. Туда на 300 подводах были вывезены 200 девушек, живших на женском дворе, и все ценные вещи и деньги. Остались в Москве только старухи, старики и с ними в качестве «хозяина» отец Алексей Никифорович.

Так говорит правдивый источник. Совершенно иначе освещают дело враги старообрядчества. Известна их выдумка, что федосеевцы поднесли Наполеону блюдо золотых монет («ефимков») и подарили «быка с раззолоченными рогами» (!!!). Наставники Семен Кузьмич и Пафнутий Леонтьевич изъявили, будто бы, покорность Наполеону и для охраны кладовой выпросили караул. Эта ложь, возникшая в миссионерских целях в конце 50-х годов в самой общей форме, потом наслаивалась и в известной статье «расколоеда» проф. Субботина вылилась в яркую картину государственной измены. Профессор уверял даже, что сам Наполеон, в сопровождении Мюрата, был на кладбище, и что его встретили там как государя. Эту клевету не постыдился произнести с трибуны Государственного Совета прот. Буткевич, когда восставал против вероисповедного законопроекта.

Но, помимо ясного письма Ивана Маркова, клевета миссионеров и их прислужников разоблачается другими доказательствами. До конца 50-х годов никто совершенно не говорил об измене федосеевцев. В 20-х, 30-х и 40-х годах не прекращались правительственные расследования о кладбище. Это было «гонительное время». Если бы была налицо измена, то она бы непременно фигурировала в качестве обвинительного материала. Но ни в одном расследовании не говорится о ней ни слова. Тот самый «отец» Пафнутий Леонтьевич, которому проф. Субботин приписывает руководительство изменой, был в 50-х годах заключен чиновником Безаком в острог, где и умер. Безак имел обширные полномочия, «взрыл» все кладбище, чтобы достать обвинительный материал. И все-таки Пафнутия Леонтьевича мог обвинить только в устройстве монастыря без разрешения. Над А. Никифоровым, оставшимся в 1812 г. на кладбище, тоже велось следствие в 40-х годах. Но измену не вменили ему в вину, потому что её не было. В обвинениях известного Федора Алексеевича Гучкова, и особенно Семена Кузьмича, сосланных в 50-хъ годах, также могла бы фигурировать измена 1812 года, если бы она была, но им вменили в вину только управление капиталами Преображенского кладбища без ведома властей. В 1816 и последующих годах между прихожанами кладбища происходил сильный раздор. Доходили до всяких обвинений друг друга, включая укрывательство беглых, но никто никого не обвинял в государственной измене. В 1817 году Александр I потребовал сведений о московских монастырях и церквах, не было ли духовенством учинено измены в Отечественную войну. Возникло обширное следственное дело, но о Преображенском кладбище даже речи не было. Оно было вне подозрений. Если бы измена была фактом или даже слухом, духовенство прежде всего указало бы следователям на старообрядцев. В известных «Щукинскихъ сборниках», где содержится масса материала об Отечественной войне, нет ни слова об измене старообрядцев. Между тем, это факт огромной важности; мимо его историку нельзя пройти. Наконец, те историки, которые в истории видят беспристрастную науку, откровенно заявляют, что рассказ проф. Субботина об измене «не имеет фактической достоверности». Таков, например, г. Васильев, который проследил историю Преображенского кладбища по документам министерства внутренних дел и не нашел там даже намека на измену. Обвинение федосеевцев в измене клевета, которую измыслили и поддерживают сейчас в полемических целях. Эта клевета, несомненно, сыграла свою печальную роль в «гонительное время» … («Р. С.»).

Г. В. Маркелов, Ф В. Панченко. О литургическом творчестве выговцев

Во второй половине XVIII в. в Выголексинском старообрядческом поморском общежительстве были предприняты беспрецедентные попытки создания пантеона собственных местночтимых святых. В их число выговцы включили первых старообрядцев-мучеников, а также страдальцев за веру, подвизавшихся в близлежащих олонецких пределах, чьи имена освящены ореолом мученичества и благоговейной известностью по всей старообрядческой России. Однако выговцы включили в «тот пантеон и собственных киновиархов, преставившихся с миром в окружении скорбящих единоверных братии и учеников в стенах созданной ими процветающей крепкой обители.

К этому времени на Выгу сложился своеобразный этиологический комплекс для почитания местных отцов-основателей, который включал особо устроенные гробницы с мощами преподобных, их иконописные изображения, создаваемые по устоявшейся иконографической традиции. На Выгу были созданы жития и жизнеописания местных подвижников, им же было сочинено большое количество надгробных и воспоминательных слов, стихов и плачей. Выговцы писали особые молитвы своим чтимым отцам, и наконец, им были сочинены специальные церковные службы, как общие, так и индивидуальные.

Сочинение церковных служб на Выгу до сих пор не становилось предметом научного изучения, хотя и упоминалось в ряде публикаций.[1] Между тем этот вцд литературного творчества представляется важным для понимания роли и значения выговской литературной традиции, в котором раскрывается новая грань в многообразном духовном наследии поморцев.

Настоящая статья является первой публикацией авторов на данную тему и содержит предварительный обзор и краткий анализ литургических произведений выговцев по источникам, хранящимся в фондах РГИА, БАН и ИРЛИ. К настоящему времени нами выявлены 9 церковных служб, 3 канона и 29 тропарей и кондаков, принадлежащих выговским авторам.[2] Рукописи, содержащие выявленные тексты, относятся к периоду между серединой XVIII и концом XIX в. Наиболее полным по составу служб является Сборник, хранящийся в Синодальном собрании РГИА, ф. 834, оп. 1, № 841 (далее: Синод. № 841). В этой рукописи имеется оглавление, составленное известным поморским деятелем Ф. П. Бабушкиным (1752—1842). В оглавлении Бабушкин указал авторов некоторых выговских служб. На основании этих указаний тексты были атрибутированы и В. Г. Дружининым в полистных примечаниях на рукописях из его собрания, хранящегося в БАН. При детальном изучении списков нам пришлось внести коррективы в черновые атрибуции Дружинина. Свой обзор мы начнем с рассмотрения текстов, принадлежащих к разряду общих церковных служб.

Старейшая из известных нам выговских служб имеет название «Служба святым исповедником новым росийским страдальцем, пострадавшим от новолюбителей за древлевосточное церковное апостольское и отеческое благочестивое предание» (далее: «Служба исповедникам новым»), В. Г. Дружинин приписывает авторство этого текста Семену Денисову.[3] Эти сведения содержатся и в оглавлении Сборника выговских служб Синод. № 841. Тогда дата составления службы ограничивается 1741 г., годом кончины Семена Денисова. Из известных нам шести списков старейший относится к 50-м г. XVIII в.[4] Списки не содержат серьезных текстовых разночтений. Данная служба относится к типу средних церковных праздников, без малой вечерни. Перед каноном службы указано краегранесие «Защитники отеческих законов почитаю», которое читается, однако, от конца канона к началу по первым буквам тропарей и богородичное.[5] В тексте «Службы исповедникам новым» Семен Денисов использовал прием лексической анафоры в стихирах, следуя устойчивой гимнографической традиции. Например, подобен пятого гласа «Радуйся…» определяет начальные слова стихир на стиховне: «Радуйся, мысленный раю…», «Радуйся, невесто Исусова церкви…», «Радуйтеся, страдальцы всечестнии…» и т. д.

Содержанием «Службы исповедникам новым» является прославление приверженцев отеческой веры, претерпевших страдания и пытки, принявших мучительную смерть от «новолюбцев-никониан». Текст службы, насыщенный свойственными Денисову стилистикой и риторическими оборотами, привлек внимание И. И. Срезневского, который опубликовал без указания автора канон этой службы в качестве уникального образца выговской гимнографии.[6] Ирмосы для этого канона Денисов почерпнул из великопостных ирмосов, исполняемых на Страстной четверг, что придало канону особо скорбный характер. Стихиры службы не содержат исторических реалий и имен, но изобилуют яркими описаниями всевозможных горестей и мучений, которым были подвергнуты «исповедники новые».

В отличие от других рассматриваемых нами текстов, «Служба исповедникам новым» содержит стихиры, распетые на крюках. Это стихиры-славники (самогласные), известны нам по двум спискам XVIII в.[7] Можно предположить, что автором распевов этих стихир, как и самих текстов, является Семен Денисов, так как известно, что он был знатоком знаменного пения и автором надгробной стихиры Андрею Денисову.[8] Пять стихир службы распеты знаменным распевом, тексты истинноречные, некоторые фиты разведены прямо в тексте. Кроме стихир в рукописях службы имеется величание в знаменном и путевом распевах.

Вторая выговская общая служба также посвящена прославлению старообрядческих мучеников,[9] но отличается исторической конкретикой. В одном из ее старейших списков[10][11] текст имеет развернутое заглавие: «Кралковоспо- минателнаго похваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым новым российским страдальцем», в шести других списках она обозначена как «Служба общая святым новым российским страдальцем».» В оглавлении синодального Сборника Ф. П. Бабушкин приписывает авторство этой службы Ивану Антонову, о датах жизни которого нам ничего не известно. Между тем в текстах этой службы каждая стихира посвящена конкретным историческим персонажам: Павлу Коломенскому, протопопу Аввакуму, Никанору Соловецкому, дьякону Федору, Игнатию Палеостровскому, Феодосии Морозовой, Евдокии Урусовой и другим мученикам старой веры. Именно такую службу с перечислениями по именам страдальцев видел Григорий Яковлев.[12] Если предположить, что речь идет об одном и том же тексте, то есть основания считать, что данная служба сочинена до конца 40-х гг. XVIII в.

«Служба новым российским страдальцам» относится к типу средних церковных праздников со всенощным бдением, литией и полиелеем. Краегранесия в тексте нет, зато перед каноном имеется четверостишие:

Страстотерпцы Христовы, вас пою,

Песнословя Бога, вам крепость давшаго

Молю прияти от мене песнь мою,

Величаю Его в страсти вас утвердившаго

Прославление исторических деятелей первоначальной эпохи раскола, сожженных или принявших добровольно огнепальную мученическую смерть, составляет содержание этой службы. Обратим внимание, что кроме уже упомянутых персонажей в тексте особо выделены страдальцы олонецкие, что, вероятно, было важно для выговцев. Особенностями службы являются витиеватое многословие, пространность тяжеловесных текстов, их обилие и объем. Автор последовательно использует прием звуковой анафоры не только в стихирах, но и в каноне. Первые буквы ирмосов канона в каждой песне определяют первые буквы тропарей:

Песнь 3 Ирмос «Небесному кругу »,

Тропарь «Небеснаго нетленнаго .»,

Тропарь. «Ничтоже вас .»,

Тропарь «Не един »

Термин «в подобие», использованный в заглавии службы, предполагает, как нам кажется, двоякую трактовку. С одной стороны, автор этим термином указывает на преемственность уже существующей на Выгу традиции. Например, на опыт Семена Денисова, сочинившего «Службу исповедникам новым российским страдальцам» (см. выше). Начальные слова текста «Входящим в Виноград овощный…» прямо ассоциируются с «Виноградом Российским» Семена Денисова, а содержание службы воспринимается как своеобразное гимнографическое переложение денисовского «Винограда». Тогда термин «в подобие» определяет литературного предшественника службы, и не более того.

С другой стороны, выражение «в подобие службы» можно понять как указание автора на подражание художественной форме и структуре жанра церковной службы в данном произведении, которое, в сущности, не претендует на священнодействие как таковое, а является «кратковоспоминательнаго по хваления стихословием». Отметим, что ни одна из исконных церковных служб данного типа не явилась собственно образцом для выговской «Службы новым страдальцам», в которой все стихиры самогласны, что подтверждает наше предположение о самостоятельном значении данного произведения.

Третья общая выговская служба носит во всех списках следующее название: «Служба блаженным и приснопамятным отцем нашим премудрым последняго христианска рода учителем пресловущим и с яже от них всем праведно Господеви угодившим»’3 (далее: «Служба учителям пресловущим»). В Синодальном Сборнике Ф. П. Бабушкин приписал авторство этой службы Григорию Ивановичу Корнаеву-Романовскому (1748—1796).[13][14]В. Г. Дружинин датирует время написания этой службы 1795 г.[15] Служба относится к типу средних церковных праздников. Перед каноном службы помещено краегранесие с именем автора «Григорий», переданным простой литореей:

Веи времене сего снятии ближайший

Хвалившаго чмочимое помяниг

Служба посвящена четырем основателям Выгореции: Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину, Андрею и Семену Денисовым. В службе прославляются учительство и строительство выдающихся выговских подвижников. В тексте службы каждая из стихир на «Господи, воззвах…» посвящена каждому из персонажей. Особых литературных приемов автора в тексте не усматривается.

Перу того же Г. И. Корнаева принадлежит целый ряд гимнографических сочинений, указанных в каталоге Павла Любопытного.[16] Нами обнаружено 29 текстов тропарей и кондаков разным святым и канон Зосиме, Савватию и Герману Соловецким в Сборнике № 841 из Синодального собр. (л. 156 и след.). Данная часть сборника является авторской рукописью Г. И. Корнаева на бумаге 1788 г. Авторство данных текстов обозначено Ф. П. Бабушкиным в оглавлении сборника. Тропари и кондаки Корнаева посвящены общеправославным святым, дни памяти которых приходятся на июль—август—сентябрь. Выделяются четыре текста, в которых особо поминаются тезоименитые выговским деятелям святые: Даниил, Симеон, Петр, Андрей, Иоанн и др. Текст завершает обращение ко всем российским чудотворцам и «новым последним страстотерпцам и богомудрым и премудрым и предстателем и учителем нашим…». Аналогичное содержание в кондаке и тропаре, посвященных, святым женам. Канон соловецким чудотворцам Корнаева содержит краегранесие, выписанное на полях: «Блажу Зосиму, Саватия же и Германа дивнаго» (читается по первым буквам всех песнопений, за исключением ирмосов и последнего богородична).

Оригинальным памятником выговской гимнографии является «Канон благодарственный вкупе же и молительный о православней вере Господу Исусу Христу», известный по одному списку 1770-х гг.[17] и по гектографическому изданию конца XIX в.[18][19] Список представляет собой копию рукой Ф. П. Бабушкина. Он же приписывает сочинение канона двум поморским авторам — Андрею Борисову и Гавриилу Скачкову. В подробном «Извещении» (л. 224), завершающем текст канона, сообщается: «Канон сей Всемилостивому Спасу сочинен до 7-й песни кир Андреем, а 7-я, 8-я и 9-я песни сочинена кир Гавриилом в четырядесят стоп ямбически, совмещением спондея и пиррихия, а тропарь и богородичен, два седална и кондак со икосом тем же ямбом, но без равномерия, как в песнех стихами сочинены». В «Писаниях…» В. Г. Дружинина это сочинение не упоминается, но в «Каталоге» Павла Любопытного, между прочим, засвидетельствовано наличие целой книги переписки выговского настоятеля Андрея Борисова (1734—1791)” и настоятеля московской Монинской старообрядческой молельни, известного полемиста Г. Л. Скачкова (1745—1821),[20] что косвенно подтверждает возможность их совместной авторской работы.

В каноне благодарственном имеется краегранесие: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», и все тропари и междопесния подчинены этому акростиху по первым буквам. Главными темами канона являются изложение и прославление догматов староверия: двуперстие, трисоставной крест Христов, трипогружательное крещение и т. п. Судя по всему, в конце XIX в. издателями канона о вере была предпринята попытка внедрить в богослужебную практику поморских общин догматически важный текст для утверждения выработанных выгорецкими авторитетами вероисповедных основ, подкрепленных именем киновиарха Андрея Денисова. В гектографическом издании канону предшествует панегирическое слово об «авторе».

Наконец, упомянем известный пока по одному списку «Канон за упокой различными образы за отеческия в вере Христове бывшия древле обычаи и законы усердно умерших. Глас 8».[21] В этом выговском заупокойном каноне имеется общее помяновение умерших старообрядцев, о чем свидетельствует и краегранесие, читаемое по начальным буквам тропарей: «Умерших за Тя, Спасе, усердно покой души». В каноне нет вступительного тропаря, а также богородичное и троичнов. В содержании канона особо выделяются темы добровольной жертвы: «Широчайши ада отверзошася уста хулящих отеческия законы, нетерпяще же сего слышати, раби твои, изволиша за них умерети». В рукописи канону предшествуют обычные статьи поморского Синодика с поминаниями выгорецких настоятелей. С текстами общеупотребительных заупокойных канонов данный канон роднят только припев и междопесния, тропари же имеют особые авторские черты выраженной старообрядческой направленности.

Вторую группу выговских литургических текстов составляют шесть служб, посвященных отдельным чтимым деятелям Выгореции. Все эти службы составлены по типу преподобнических служб, средних церковных праздников со всенощным бдением, литией и полиелеем. Тексты их оригинальны, не имеют заимствований ни из общих преподобнических служб, ни из служб тезоименитым святым. Предположительно время их составления устанавливается в период не ранее середины и не позднее конца XVIII в. Рассмотрим их по хронологии персонажей.

1. Служба Корнилию Выговскому (ум. 1695 г.)[22] во всех пяти сохранившихся списках имеет заглавие: «Месяца марта в 30 день. Преставление преподобнаго отца нашего Корнилия Выгопустыннаго».[23] Текст службы завершается особой молитвой[24] преподобному Корнилию. Один из списков этой молитвы, как определил В. Г. Дружинин, принадлежит перу выговца Иванэ Антонова и имеет существенную авторскую правку текста.[25] Этот факт позволяет предполагать Ивана Антонова не только автором молитвы Корнилию Выговскому, но также автором и всего текста службы преподобному Корнилию.

В пользу этого предположения свидетельствует ряд стилистических приемов, характерных для служб, сочиненных Иваном Антоновым и использованных в службе Корнилию. Таковым приемом является анафоричность текстов стихир и канонов. К характерным художественным особенностям творчества Антонова можно отнести внебогослужебные тексты стихов, включенных автором перед каноном.[26] В службе Корнилию имеется стих перед каноном:

Днесь почитаю память честную

Преподобного отца Корнилия,

Молитвами его да свобоаден буду

Вечнаго моления [27]

2. Служба екклесиарху Петру Прокопьеву (ум. 1719 т.)[28] озаглавлена как «Память преподобнаго отца нашего Петра екклесиарха бывша обители Богоявления Господа нашего Исуса Христа, яже на Выгу реце». В выговском Уставе память преподобного Петра совершалась 16 января: «…после веч[ерни] панахида соборная. Поминают отца Петра Прокопьевича на день памяти его. И утром пред часами панахида, поминают единого, а после часов на горку с литиею ходят».[29] Автор этой службы ни в одном из списков[30] не обозначен. В каноне по первым словам текстов читается следующее краегранесие: «Отверзи, Господи, устне воспета твоего раба Петра многоплачевнаго, подвигоносца, истовый целомудрия хранитель беяше сей, его же молитвами Христе Спасе помилуй нас дата, яко Создателю, песнь анельскую». Как и во многих других службах выговцев, здесь используется прием звуковой и лексической анафоры, но лишь в двух группах стихир: на Стиховне на малой вечерне и на Хвалитех.

3. Служба настоятелю и киновиарху Андрею Денисову (ум. 1730 г.)[31] озаглавлена: «Месяца августа 19 день. Память преподобного отца нашего Андрея Выгопустыннаго, учителя премудраго, бывша киновиарха обители Богоявления Господа нашего Исуса Христа, иже на Выгу реце». В выговском Уставе подробно говорится о поминании Андрея Денисова 19 августа: «По отпусте веч[ерни] поют понахиду большую собором в часовне, поминают отца Андрея Дионисьевича для памяти его. Тропарь поют на глас и канон носят. И о после сказывают братии о помяновении настоятеля по своей силе и усердию. А обычай был таков: поклоны кланялись в нощи по 200 поклонов <…> Пред часами в соборе бывает понахида за настоятеля одного, канон на понахиде носят и тропарь конархают. После часов ходят собором во гробницу и поют литию, поминают настоятеля единаго».[32] В имеющихся у нас списках[33] автор не указан. Однако, судя по последовательному использованию анафорического построения текстов служб (стихир и канона), а также включенного в службу стиха:

Колена сердца моего преклоняю

Ко владыце моему создателю,

Пение песненно отцу начинаю

Воспети церковному учителю —

мы можем предположить, что служба эта была написана тем же Иваном Антоновым либо кем-то из его последователей.

4. Служба киновиарху Даниилу Викулину (ум. 1734 г.)[34] имеет название «Месяца декабря 17 день. Память преподобного отца нашего Даниила, создавшего прелестен монастырь на Выгу реце во имя Богоявления Господа нашего Исуса Христа». В выговском Уставе на 17 декабря о поминании киновиарха говорится: «После вечерни по отце Данииле Викуличе понахида соборная. Тропарь на ней поют на глас, а канон носят. На каноне запевают просто. А на статаях и на отпусте поминают киновиархом… Пред часами понахида за настоятеля, на ней тропарь говором. А канон носят… По отпусте часов ходят собором с литаею по настоятели на горку и поют за упокой литию, поминают единого Даниила. За столом на трапезе чтение отцу Даниилу».[35] В имеющихся двух списках[36] автор не указан. В службе перед каноном есть стих:

Припадаю умиление ко всех творцу,

Яко Господу всех и Зиждителю,

Да подаст ми смысл песнь принести отцу

Постьнику и пустынному жителю

Наличие этого стиха, а также изобилие лексических анафор в тексте, сходных с использованными в вышеупомянутых службах, позволяют предположить и в данном случае авторство Ивана Антонова.

5. Служба настоятелю Семену Денисову (ум. 1741 г.)[37] озаглавлена «Месяца мая в 24 день. Память преподобнаго отца нашего Симеона Выгопустыннаго». В выговском Уставе память его отмечается дважды; 25 сентября на день преставления и 24 мая на день ангела. В день преставления «по заутрени за отца Симеона Дионисьевича панахида соборная. Зажигают три свещи больших. Тропари поют и канон носят. А на стадиях и вечной памяти вечер и утро поминают настоятелем, а в каноне запевают просто <…> По отпусте часов ходят братия собором на горку и поют в часовне литию, а поминают единаго Симеона.[38] В день тезоименитства 24 мая «по отпущении веч[ерни] поют понахиду большую собором за настоятеля Симеона Дионисьевича, к понахиде зовут по кельям, свечи зажигают местные все и в малом паникадиле 6 свеч. На панахиде тропарь поют на глас и канон носят. На ект[енье] поминают настоятеля, а в каноне запевают просто. Павеч[ерицей?] братии сказывают о поминовении <…> По отпусте часов ходят собором на горку и поют по настоятели литию, поминают одного Симеона. За столом преже читали житие Симеона Дионисьевича».[39] В списках службы[40] указано: «В каноне зри в тропарех перваго речения от первыя и до 9-я песни кроме ирмосов, кондака и икоса, и обрящеши краегранесие», которое читается так: «Благословением благоподвижнаго Выговския обители Богоявления Спаса боголюбива инока Ионы написася рукою многогрешнаго мужа Иоанна, воспоминание, иже похвалу пречестнаго отца исповедника Симеона, его же молитвами». В. Г. Дружинин полагал, что под именем «Иоанна» в краегранесии подразумевается Иван Филиппов (ум. 1745), историк Выга,[41] нам же представляется более вероятной атрибуция данной службы все тому же выговскому литургисту Иоанну Антонову, использовавшему и в данном тексте излюбленный прием звуковой анафоры.

6. Служба Геннадию Боровскому (дата кончины неизвестна)[42] имеет развернутый заголовок: «Сказание о трудех и страдании в постнических подвигах священнаго отца Генадия инока бывша честныя и многословутыя киновии преподобных отец Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцев во время же гонительное на святую веру Христову и святоотеческое древнее благочестие многотерпеливно за исповедание истиннаго православия темницы и узы приимшаго послежде благоволением Божиим постническим житием в выговской пустыни близ речки Немены яже на Бору Тихвинском у Спаса в хранении истинныя православныя христианския веры о Господе святоскончавшася». В выговском Уставе память Геннадию не отмечена. Ни стиха, ни краегранесия в службе не имеется. Однако Ф. П. Бабушкин приписал авторство ее Ивану Антонову,[43] что подтверждается приемом анафоры в стихах.

К сожалению, никаких достоверных источников о выговце Иване Антонове нам обнаружить пока не удалось. Для уверенной атрибуции ему целого комплекса выговских служб необходим тщательный текстологический и стилистический анализ. То же необходимо провести и для служб, приписываемых Семену Денисову и Григорию Корнаеву. Тем не менее отмеченные нами приемы лексической и звуковой анафоры в текстах, использование разных форм краегранесия, включения внебогослужебных четверостиший перед канонами служб, типовые заголовки текстов дают представление о характерных приемах и структурных закономерностях литургического творчества выговских авторов, принадлежавших к единой литературной школе.

[1] Бывшего беспоповца Григория Яковлева Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 111 (далее: Извещение праведное); Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914. С. 56.

[2] Часть текстов так или иначе отмечена В. Г. Дружининым в «Писаниях русских старообрядцев» (СПб., 1912).

[3] Дружинин В Г Писания С 435, № 719

[4] РГИА, ф 834, оп 1, № 841 л 1 Другие списки ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр , № 9, л 253, XVIII в (80-е гг), БАН, 33 13 16, XIX в (вторая четв), собр Дружинина, № 827, л 29, XIX в (30-е гг), № 63, л 54 об , XIX в (поел четв), собр Строганова, № 45, л 83, XIX в (ЗО-е гг)

[5] Этот же прием обратного чтения краегранесия применен выговцами в заключительных строках текста «Поморских ответов»

[6] Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в рукописное отделение Библиотеки Императорской Академии наук в 1904 г СПб , 1907 С 322—326 (по рукописи БАН, 33 13 16)

[7] ИРЛИ, Новгородско-Псковское собр , № 9, л 288, РГИА, ф 834, оп 1 № 841 л 255

[8] Среди сочинений Семена Денисова Григорий Яковлев указывает «Стих надгробный брату своему Андрею на два роспева, ему же начало Приидите, восплачем вси Сочинен весь в подражании точном по метру стихотворному стихир Великия Субботы, еже Приидите, ублажим» (Извещение праведное С 108)

[9] Дружинин В Г Писания С 435, № 718

[10] БАН, собр Дружинина, № 65, л 56, XVIII в (конец)

[11] РГИА, ф 834, оп 1, N° 841, л 24, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 328, л 43, XIX в (перв четв), № 827, л 45 об , XIX в (30-е гг), № 63, л 75, XIX в (конец), № 64, л 89, XIX в (конец), собр Строганова, № 45, л 105, XIX в (30-е гг)

[12] В 1748 г Григорий Яковлев извещал «Что видел он < > службу новосочиненную (неизвестно кем) раскольническим мнимым новым страдальцам и самосоженцом, по именам их, стихиры и паремии и прочее со славниками (о каноне же не упомню)» (Извещение праведное С 111)

[13] Дружинин В Г Писания С 434, № 716

[14] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 178, XVIII в (поел четв)

[15] В пометах Дружинина на поле л 14 об рукописи БАН, собр Дружинина, № 63, XIX в (конец) читаем «Канон сочинен Г И Романовским в Москве в 1795-м г, наверн[ое] на Преображенском кладбище» В остальных списках—БАН, собр Дружинина, № 827, л 1 об , XIX в (30-е гг), собр Мордвинова, № 46, 1884 г, собр Строганова, № 45, л 1, XIX в (30-е гг ) — автор не указан

[16] Исторический словарь и каталог или Библиотека староверческой церкви Соч П О Любопытнаго Изд Н И Попова М , 1866 С 88 № 227—229

[17] РГИА, ф 834, оп 1, л 221

[18] ИРЛИ, Древлехранилище, колл Заволоко, № 319, л 226, БАН, собр Чуванова, № 53 собр Дружинина, № 1062 В гектографах канон ошибочно приписан издателями Андрею Денисову

[19] Исторический словарь С 54, № 132 «Пространная книга переписок с московским пастырем Гавриилом Ларионовым Скочковым, состоящая из богословских и философских состязаний, вопросов-ответов, касательно всей церкви и мира»

[20] Там же среди сочинений Г Л Скачкова упомянуты каноны Господу Богу (С 93 № 249) О Г Скачкове см Старообрядческий церковный календарь на 1971 год Рига, 1971 С 74-75

[21] БАН, собр Дружинина, № 65, л 90, XVIII в (конец) У В Г Дружинина в «Писали ях » не отмечен

[22] Дружинин В Г Писания С 181, № 1

[23] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 67, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 827, л 15, XIX в (30-е гг), № 63, л 30, XIX в (конец), № 64, л 119, XIX в (конец), собр Строганова № 45, л 54 об , XIX в (30-е гг)

[24] Дружинин В Г Писания С 181, № 2

[25] БАН, собр Дружинина, архив, лист с пометами В Г Дружинина, бумага с «белой» датой 1788 г

[26] Ср со стихами перед каноном в службе новым страдальцам Ивана Антонова

[27] Стих читается только в одном списке конца XVIII в РГИА, ф 834, оп 1, № 841 л 78 об

[28] Дружинин В Г Писания С 240, № 17

[29] Устав Круг вселетнаго богослужения поморскаго Выгорецкаго монастыря Саратов 1913 Л 95 об

[30] РГИА ф 834 оп 1, № 841, л 128, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина № 322 XVIII в (конец) № 64 л 50 об XIX в (конец)

[31] Дружинин В Г Писания С 132, № 206

[32] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 179, 179 об Память Андрея Денисова указывалась и в некоторых рукописных поморских святцах Например, в месяцеслове из БАН, собр Дружинина, № 131, л 264 об , приписка на полях сделана рукой Ф П Бабушкина в 20-х гт XIX в

[33] РГИА, ф 834, оп 1, № 841, л 109, XVIII в (конец), БАН, собр Дружинина, № 64 л 26, XIX в (конец)

[34] Дружинин В I Писания С 76, № 11

[35] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 74 об , 75

[36] РГИА ф 834 оп 1, № 841 л 90, XVIII в (конец) БАН собр Дружинина № 64 л 4 XIX в (конец)

[37] Дружинин В Г Писания С 161, № 89

[38] Устав Круг вселетнаго богослужения Л 40, 40 об

[39] Там же Л 136, 136 об.

[40] РГАДА ф 834, оп 1, № 841, л 139, XVIII в (конец) В этом списке ошибочно указана память 24 июня и 1736 I как год преставления Семена Денисова БАН, собр Дружинина, № 64, л 65

[41] БАН собр Дружинина, № 64, л 1, 74

[42] Дружинин В Г Писания С 81, № 2, с 82, № 3 Упомянутые автором две службы на самом деле являются одним текстом

[43] РГИА, ф. 834, оп. 1, № 841, л. 1, Оглавление. Текст службы см.: Там же, л. 48, ХУШ в. (конец); БАН, собр. Дружинина, № 328, л. 64, XIX в. (перв. четв.); № 827, л. 8, XIX в. (30-е гг.) (список дефектный); собр. Строганова, № 45, л. 36, XIX в. (30-е гг.).

Г. В. Маркелов, Ф. В. Панченко. О гимнографическом творчестве на Выгу

В ряде исторических свидетельств и работ исследователей истории и культуры Выговского старообрядческого общежительства отмечается факт существования на Выгу традиции церковного почитания собственных святых угодников — приверженцев старой веры.[1] Этот факт находит подтверждение и в текстах специально составленных служб, сохранившихся в небольшом числе списков.

К исходу XVIII столетия Выголексинское общежительство явилось уже полностью сфомировавшимся, идеологически и социально обустроенным религиозным и хозяйственным центром беспоповцев поморского согласия. Помимо сельскохозяйственной и торгово-промышленной деятельности в обоих мужском Выговском и женском Лексинском монастырях процветали такие виды церковного искусства, как иконопись, храмовое зодчество, производство литых бронзовых икон, резьба по дереву крестов и надмогильных памятников, книгописное дело, знаменное пение и литературное творчество.

«В основе внутренней жизни обитателей Выговской пустыни лежали аскетические требования послушания, целомудрия, нестяжательности… Богомолие, пост, девственное житие, трудоделание»[2] являлись неукоснительными правилами выголексинцев. В этих условиях возник особый строй богослужебной практики, самобытность которого определялась тем, что службы и требы исполнялись фактически мирянами. Церковная община поморцев управлялась не рукоположенными пресвитерами, а избранными «миром» наставниками. На протяжении первых десятилетий выговскими большаками были составлены уставные документы, регламентирующие почти все стороны жизнедеятельности общежительства, включая и богослужебную практику. По-видимому позднее, на рубеже XVIII—XIX вв. сложился и богослужебный Устав.[3] Этот Устав представляет собой оригинальное выговское сочинение, в котором отражена сложившаяся в общежительстве практика беспоповского богослужения. Годовой цикл велся по старым дониконовским книгам. Но известно, что поморцы составляли и особые чинопоследования, например, чин исповеди, крещения, покаяния, Вселенскую панихиду и другие,[4] приспосабливая традиционные тексты к особенностям своей жизни.

С одной стороны, выговцы ощущали себя единственными верными «остальцами древнего благочестия», отраслью истинной православной церкви, с другой стороны, отсутствие священства не могло не вызывать чувства неполноценности, ущербности, дисгармонии. Ни многочисленные трактаты, оправдывающие эту вынужденную драматическую ситуацию, ни, например, попытки обрести законных пастырей в самой Палестине, куда был направлен выговец Михаил Вышатин, не устранили опасного чувства неудовлетворенности.

В этих обстоятельствах выговцы обращаются к опыту поместных церквей и предпринимают беспрецедентную попытку создания пантеона собственных святых. Не сразу, исподволь в Выгореции складываются целые этиологические циклы, включающие житийные повествования с чудесами, похвальные слова, слова по поводу кончины, памяти, плачи, духовные стихи, особые молитвы и, наконец, церковные службы и каноны. Венчает всю эту картину возникновение иконографической традиции, когда на иконах изображаются фигуры и лики с нимбами и надписаниями «преподобный такой-то».

Над могилами выговских основателей были воздвигнуты раки, крытые черным сукном, останки их почитались как нетленные мощи, а на места самосожжений и гарей отправлялись нарочные собирать сгоревший прах. Выговцы возвели в сонм святых не только своих предшественников XVII в. — протопопа Аввакума, Павла Коломенского, Игнатия Палеостровского, Феодосию Морозову, Евдокию Урусову и многих других, но и удостоили этой чести своих первых настоятелей — Даниила Викулина, Андрея и Семена Денисовых, Петра Прокопьева и др. И если первые прославлялись как мученики, исповедники и страдальцы, то вторым святость придавал их ореол учительства и церковного строительства. Надо полагать, что в прославлении своих святых выговцы видели и исполнение других важных задач: упрочение собственного авторитета и просветительство, укрепление веры преподанием примеров подвижничества из своей среды.

Таковы были условия, в которых на Выгу стали естественным образом сочинять собственные церковные службы.

Обратимся непосредственно к текстам известных выговских служб. Мы располагаем списками служб шести деятелям Выгореции: Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину, Геннадию Боровскому, Петру Прокопьеву, Андрею Денисову и Семену Денисову. Еще три службы являются общими. Из них в двух прославляются новые российские исповедники и в одной — «учителя пресловущие».

Списки девяти служб известны по 11 рукописям, находящимся в хранилищах Санкт-Петербурга.[5] Тексты выговских служб в рукописях дошли до нас в виде отдельных тетрадей, в составе богослужебных сборников (как правило, конволютов) и в специальных сборниках служб поморским святым. Авторство ряда служб устанавливается благодаря особым примечаниям, сделанным известным поморским деятелем конца XVIII—начала XIX в. Федором Петровичем Бабушкиным в специальном оглавлении сборника, некогда ему принадлежавшего.[6] Из этих примечаний выясняется, что авторами четырех служб являются Семен Денисов, Григорий Карнаев (Романовский) и Иван Антонов.[7]

Все упомянутые службы написаны согласно православной уставной традиции и относятся к типу средних церковных праздников с литией и полиелеем, а большинство — и со всенощным бдением. В индивидуальных службах выгорецкие отцы обозначены как преподобные, однако генетической связи их служб с общей преподобнической службой не усматривается. То же можно сказать и о службах страдальцам и учителям, составленных без ориентации на службы подобных чинов из Минеи общей.

Большинству текстов песнопений свойственны витиеватое многословие, сложность риторических конструкций, являющиеся характерными признаками выговских литературных сочинений. Как показали проведенные нами исследования текстов, в службах наблюдается ряд специфических художественно-поэтических приемов. Одни приемы хорошо известны, они широко применялись в славянской гимнографической традиции, другие являются сугубо специфическими и отражают стилистику нового времени.

Распространенным является прием, когда тексты тропарей канонов подчиняются предпосланному краегранесию. Встречаются различные способы его прочтения: либо по первым буквам, либо по первым словам, читаемые как в прямом, так и в обратном порядке.[8]

Нетрадиционным приемом является помещение особых четверостиший перед канонами.[9] Например, в службе Даниилу Викулину читается стих:

Припадаю умиление ко всех Творцу:

Яко Господу всех и Зиждителю,

Да подаст ми смысл песнь принести отцу

Постьнику и пустынному жителю.

Широко применялся в текстах выговских служб третий прием — прием лексической и звуковой анафоры, организующей песнопения внутри групп. Часто встречаются устойчивые повторы первых слов в группах стихир, написанных на подобен. Например, три стихиры на «Господи, воззвах» на малой вечерне 4-го гласа на подобен «Дал еси знамение» из службы Андрею Денисову:

— Дал еси крепость…

— Дал еси хваление…

— Дал еси Господи…;

или четыре стихиры на стиховне 2-го гласа на подобен «Доме Евфратов» из службы Корнилию Выговскому:

— Дом и жилище Святаго Духа…

— Дом добродетелей сыи весь…

— Дом в пустыни на Выгу реце…

— Дом Божия церкве святые служитель на земли…

Этот прием наравне с акростихом хорошо известен в славянской литургической поэзии.

Единоначалие можно наблюдать в группах стихир, имеющих обозначение подобна, но не следующих в текстах за его первыми словами. Например: в службе Семену Денисову на великой вечерне на стиховне все три стихиры 1-го гласа на подобен «Прехвальнии мученицы» начинаются обращением «Преподобие отче Симеоне…»; или в службе Петру Прокопьеву стихиры малой вечерни на стиховне 2-го гласа на подобен «Доме Евфратов» начинаются одним и тем же словом «иже»:

— Иже от перваго до единонадесятого часа…

— Иже в юности мира…

— Иже Христа Бога…

Анафоричность встречается и в текстах стихир, не имеющих обозначения подобна.

Звуковая анафора используется наиболее последовательно в канонах служб Геннадию Боровскому, Корнилию Выговскому, Даниилу Викулину. Здесь все тропари канонов подчинены ирмосам. Например, в 7-й песни канона из службы Геннадию Боровскому читаются — ирмос:

Купина в горе…

тропари:

Купно жительствующий с тобою в киновии мниси…

Куплю деющии мужие, случающеся в киновии…

Ко украшению пустыни нашея…

Приведенные примеры характерны для текстов всех выговских служб, в которых они последовательно применяются.

Говоря о службах выговцев в целом, следует отметить, что они представляют собой хорошо продуманные, цельные художественные композиции. Это свидетельствует о свободном владении выговскими авторами столь сложной формой, каковой является церковная праздничная служба. Выговцы следовали жесткому канону жанра и, не нарушая гимнографической традиции, создали целый корпус оригинальных сочинений, в которых отчетливо проявилась стилистика особой выговской литературной школы.

Предположительно первой из созданных выговцами служб была «Служба святым исповедником новым росийским страдальцем, пострадавшим от новолюбителей за древлевосточное церковное апостольское и отеческое благочестивое предание» (далее — «Служба исповедникам новым»). Она известна в шести списках и является единственной из обозначенных нами служб, часть песнопений которой была распета на крюках.[10] Авторство этой службы приписывается Семену Денисову — одному из основателей Выгореции. Его самого одним из первых выговцы возвели впоследствии в ранг святых, и ему также была создана отдельная служба. ‘Семен Денисов известен как автор множества сочинений, среди которых выделяются: «Виноград российский», представляющий собой пространное агиографическое сочинение именно о страдальцах и исповедниках; «Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России воссиявших, яко о святости жития, тако и о преславных чудесах их».[11] Сочинение этих текстов косвенно подтверждает возможность того, что их автор мог сочинить и литургический текст, посвященный прославлению уже описанных им деятелей. Время создания службы — до 1741 г. определяется датой кончины Семена Денисова.

Известно, что Семен Денисов был и знатоком знаменного пения. По свидетельству выговца Григория Яковлева, Семен Денисов вносил свои исправления в богослужебные йотированные книги[12] и даже писал гимнографические сочинения с разными роспевами.[13] Эти знания позволяют предположить, что автором роспевов стихир указанной службы также мог быть Семен Денисов.

Состав и структура «Службы исповедникам новым» соответствует типу средних церковных праздников с литией и полиелеем. Характерно, что составитель службы воспользовался текстами чтений Священного Писания и стихами перед стиховными стихирами, установленными для службы не исповедникам, а мученикам. Кроме того, в выговской службе, так же как в общей службе мученикам, для хвалитных стихир избран подобен 8-го гласа «О преславное чудо». Иных структурных и текстовых корреспонденций с соответствующими службами из Минеи общей не усматривается.

За исключением славников, стихир на литии и стихиры по 50-м псалме, стихиры службы имеют указания на подобны.[14] Таковыми являются три стихиры на «Господи, воззвах» на великой вечерне 4-го гласа — подобен «Званный свыше», три «ины» стихиры на «Господи, воззвах» 6-го гласа — подобен «Все возложите», три стихиры на стиховне 5-го гласа — подобен «Радуйся» и три стихиры на «Хвалите» 8-го гласа — подобен «О преславное чудо». Отметим, что анафорическими повторами связаны тексты первых трех стихир на «Господи, воззвах», при этом начальные слова стихир не повторяют начальных слов подобна. Анафорические начала стихир групп на стиховне и на «Хвалите» определяются первыми словами подобное.

Перед каноном 6-го гласа помещено краегранесие «Защитники отеческих законов почитаю», которое читается в обратном порядке от конца к началу канона по первым буквам тропарей и богородичнов. Ирмосы для этого канона автор почерпнул из великопостного цикла ирмосов, в том числе исполняемых в Страстной четверг, что придало канону особо скорбный характер.[15]

Содержанием «Службы исповедникам новым» является прославление приверженцев отеческой веры, претерпевших страдания и пытки, принявших мучительную смерть от «новолюбцев-никониан».[16] Службе в целом и стихирам в особенности свойствен нарративный характер изложения. И хотя здесь нет исторических имен, конкретных реалий, тексты песнопений насыщены подробностями, описывающими сущность церковного раскола, описания мучений исповедников сплетаются с изложением важнейших элементов старообрядческой догматики: «Егда новостей леды ознобиша росийския церкве сердце, тогда ярое суровство новоиюбителей вооружися на избранное Христово стадо, и бяху полны темницы, …но и во мрачных узилищах просвещахуся сердца страждущих…»,[17] «…и всяк град и место обагряшеся кровьми исповедников… яко не агарянские внуци, но сроднии людие искореневаху древнее святых предание…»,[18] «…российская церкви… православием, яко порфирою царскою, одеяна ликоваше, ныне же… от всея тоя лепоты обнажена узреся ибо двоперстное сложение, исповедующее Христа во двою естеству во единой же ипостаси, увы, дерзостно арменским наречеся, и крест Христов трисоставныи… отъяся, и брынским бесчесно назвася… три перстное [сложение] утвердися… уставы поколебашася…».[19]

Тема, которой посвящена «Служба исповедникам новым», явилась новой для русской гимнографии. Поэтому, вероятно, автор-составитель этой службы не мог ориентироваться на какой-либо один конкретный образец, и большинство песнопений службы составлено им самостоятельно. Однако трагическое противостояние христиан и связанный с ним подвиг страстотерпчества не раз служили поводом к прославлению праведников в русской церковной традиции.[20] Это и обусловило тот факт, что в образном строе, в подборе отдельных словесных выражений, в самих стихирных формах и, наконец, в композиционной логике всей службы отчетливо проступает генетическая связь именно с русской гимнографической традицией и в первую очередь со службами, посвященными событиями русской истории.

Рассмотрим некоторые особенности «Службы исповедникам новым», корреспондирующиеся с хорошо известными в литургической практике древними службами.

Так, например, тексты стихир 4-го гласа на «Господи, воззвах» имеют весьма характерную синтаксическую конструкцию. Первая часть этой конструкции представляет собой сложноподчиненное предложение, начинающееся с придаточного с использованием подчинительных союзов «егда… тогда». Такого рода конструкции обеспечивают динамическое нарастание смысловой «нагруженности» текста, в котором союзу «егда» принадлежит роль импульса:

я стихира — «Егда буря новостей поколеба всю Росию, тогда держими житейских страстей узами…»;

я стихира — «Егда новостей леды ознобиша росийския церкве сердце, тогда ярое суровство новолюбителей…»;

я стихира — «Егда новолюбцы начаша утверждать новости в России, тогда грозная их ярость…».

Естественным образом в этих стихирах по начальным словам усматривается связь с подобном 2-го гласа «Егда от древа», явившемся архетипом для многих праздничных стихир, в том числе и русским праздникам.[21] Однако более внимательное рассмотрение текстов позволяет утверждать, что выговский автор опирался не на первоначальный образец, а скорее на древние стихиры русским праздникам, такие как славник 4-го гласа из службы Владимирской иконе Богоматери «Егда изыде Богородице дево…», стихира по 50-м псалме 6-го гласа того же праздника «Егда пришествие пречистаго ти образа…», стихира того же праздника «Егда прииде Богородице образ твои ко граду Москве…»,[22] стихира на «Господи, воззвах» 8-го гласа службы Знамению иконы Богородицы в Новгороде «Внегда убо мужие великого Новаграда…» и стихира из службы Меркурию Смоленскому «Егда злии агаряне отсекоша главу святому Меркурию…».[23]

В текстах стихир «Службы исповедникам новым» нет характерного стилистического приема средневековой литературы: проведения исторических параллелей с библейскими событиями. Зато в новой службе трагическому образу страдальцев за старую веру противостоит образ христиан-«новолюбителей», которые сопоставляются с «нечестивыми агарянами». Агаряне в данном контексте выступают как некая обобщенная безжалостная бездуховная и агрессивная сила. В связи с упоминанием агарян возникает ассоциация с русскими службами, в которых отразилась тема борьбы с татаро-монгольским игом. Например:

«…яко не агарянские внуцы, но сроднив люди искореневаху древнее святых предание» (3-я стихира на «Господи, воззвах» «Службы исповедникам новым»);

«…злого врага царя Батыя низложи и агарянския внуцы победи…» (славник на «Господи, воззвах» б-го гласа службы Меркурию Смоленскому);

«…зловернаго царя Батыя ужасиво и самохвальнаго исполина победиво, и вси вноуци агаряньския поженуво…» (стихира Меркурию Смоленскому);[24]

«…тогда же зловредный Темир Аксак со всеми своими безбожными агаряны…» (славник на литии 4-го гласа службы Сретения Владимирской иконы Богоматери).[25]

Связь с древнерусскими праздничными стихирами обнаруживают и самогласные стихиры. Некоторые из них проявляются лишь на уровне инципита, например:

«Что шум празднующих умножается..» — славник 7-го гласа на стиховне

«Службы исповедникам новым» и славник 2-го гласа службы Минодоры, Митродоры и Нимфодоры с тем же инципитом.

Иные выговские стихиры-самогласны текстуально восходят к известным образцам, например:

«Днесь радуется верных множество…» — славник на «Хвалите» 6-го гласа

«Службы исповедникам новым» и славник на «Господи, воззвах» 6-го гласа службы Тихвинской иконе Богоматери.[26]

Еще пример:

«Апостольских предании известные хранители…» — славник на литии 3-го гласа выговской службы и аналогичные тексты в службах: 16 июля,

Память святых отцов шести соборов (славник на литии 3-го гласа), 30 января,

Память трех святителей вселенских (славник на стиховне 3-го гласа), 11 октября,

Память святых отец 7-го собора (славник на литии 3-го гласа).

Последний пример, пожалуй, единственный, когда тема песнопения из преждебывшей службы оказалась столь созвучной идее новой службы. Это становится очевидным уже по первым словам. Как известно, старообрядцы считали именно себя истовыми хранителями священных законов, идущих от апостольских времен.

Подобная органическая связь с русской средневековой гимнографией не случайна. Известно, что на Выгу существовала устойчивая традиция церковного почитания русских святых. Свидетельство тому — многочисленные списки житий и служб русским святым и праздникам, сделанные выговцами. Из 181 праздничного цикла, содержащегося в типовом поморском йотированном Стихираре, 73 посвящены памятям русских святых и праздников. В основном русские богослужебные циклы в Стихирарях представлены стихирами-славниками с дополнением стихир по 50-м псалме. Этот краткий тип состава песнопений служб был достаточно распространен в певческих рукописях XVI—XVII вв. В поморской старообрядческой рукописно-книжной традиции он стал преобладающим, и лишь избранные службы в Стихирарях помещались со всеми стихирами. По-видимому, установившаяся на Выгу подобная практика обусловила и состав йотированных песнопений службы новым исповедникам, фиксировавшихся в рукописях. Кроме стихир-славников и стихиры по 50-м псалме в известных нам списках службы имеется первая самогласная стихира на литии и величание. Таким образом, мы располагаем семью йотированными песнопениями, из которых шесть — стихиры и одно — величание.[27]

Приведем инципиты этих песнопений:

Славник на «Господи, воззвах» 8-го гласа — «Что вам принесем, доблии страдальцы…»,

1-я стихира на литии 1-го гласа — «Страдальческое торжество наста днесь…»,

Славник на литии 3-го гласа — «Апостолескихо предании известнии хранители»,

Славник на стиховне 7-го гласа — «Что шум празднующих умножается…»,

Стихира по 50-м псалме 5-го гласа — «Приидите отцелюбное собрание…»,

Славник на «Хвалите» 6-го гласа—«Днесь радуется верных множество…»,

Величание — «Величаем вас, святии новые страстотерпцы…».

Стихиры распеты в стиле знаменного роспева, а величание — знаменного и путевого.[28][29] Запись всех песнопений произведена в знаменной беспризначной пометной нотации. Тексты котированных стихир преимущественно истинноречные, с отдельными вкраплениями элементов раздельноречия. Подобное «удревление» текстов, видимо, было свойственно выговским распевщикам.

Все йотированные стихиры написаны в разных гласах: 8, 1, 3, 7, 5 и 6. Службе в целом также свойственно гласовое разнообразие: в различных песнопениях представлены все восемь гласов. Причем смена гласов происходит не только со сменой группы стихир, но и внутри микроциклов. Так, в разных гласах — 1, 2, 4 и 3 — написаны все стихиры на литии.[30] Роспевы самогласных стихир имеют четкий гласовый ориентир, выраженный в использовании характерных для каждого из гласов интонационных формул и их функционировании в напеве. Структура музыкальных текстов вполне согласуется с традиционной трехчастной формой гимнографического текста. Музыкальное развертывание в стихирах происходит за счет вовлечения новых формул, постепенно интонационно усложняющих и расширяющих объем звучания роспева, что является основным принципом формообразования в знаменном роспеве. Преобладающий тип изложения — силлабомелизм этический. Примерно в третьей четверти формы песнопений помещаются фиты (от одной до трех),[31] обозначая тем самым кульминационные зоны звучания песнопений. В целом можно утверждать, что роспевы стихир, созданные выговцами в XVIII в., во всех основных принципах следуют средневековой музыкальной традиции.

Подводя итоги сказанного, необходимо заметить, что выговские литургисты смогли только начать свое большое дело, которое, судя по всему, не возымело дальнейшего воплощения. Больше того, оно не успело вкорениться в практику общественного богослужения поморских общин, оставаясь, вероятно, уделом частного, келейного молитвословия. Об этом свидетельствует отсутствие указаний на отправление нарочитых выговских служб в поморских святцах и уставах. Эти службы не включались и в традиционные богослужебные книги: Минеи, Стихирари и Обихода. Неукорененность выговских служб подтверждается и чрезвычайно малым количеством списков, сохранившихся в государственных архивохранилищах и в библиотеках поморских общин. По сведениям, имеющимся в выговском уставе, известно лишь, что в дни памятей выгорецких отцов им служили панихиды и пели литию над могилами.

Современные поморцы с большой осторожностью относятся к выговской гимнографии, полагая составление отдельных служб новым святым делом неканоничным. Прославление памяти страдальцев и мучеников первоначальной эпохи русского раскола ведется исключительно по синодикам в общеправославные поминальные дни.

Было ли литургическое творчество характерным для русского старообрядчества, или выговские службы явились уникальным опытом в многообразном творчестве староверов — на этот вопрос еще предстоит ответить.[32]

[*] Исследование поморской певческой традиции осуществляется Ф. В. Панченко при поддержке фонда Сороса (К.88/НЕ8Р N0.: 684/1995).

[1] Бывшаго безпоповца Григория Яковлева Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 111; Барсов Е. В. Семен Денисов Вторушин, предводитель русского раскола XVIII в. Статья 2//Труды Киевской Духовной академии. 1866. Т. 2, № 6 (июль). С. 175, 179; Островский Д. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск, 1914. С. 56.

[2] Островский Д. Выговская пустынь… С. 53.

[3] Устав. Круг вселетнаго богослужения поморского Выгорецкого монастыря. Саратов, 1913.

[4] См.: Исторический словарь и каталог или библиотека староверческой церкви/Сост. П. О. Любопытного. Изд. Н. Н. Попова. М., 1866; Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912.

[5] БАН, собр. Дружинина, № 322 (XVIII в., 90-е гг.), № 328 (XIX в., 1-я четв.), № 65 (XVIII в., 90-е гг.), № 64 (конец XIX в.), № 63 (конец XIX в.), № 827 (XIX в., 30-е гг.), Основное собр., 33.13.16 (1820-е гг.), собр. Мордвинова, № 46 (1884 г.), собр. Строганова, № 43 (XIX в., 30-е гг.); ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр., № 9 (1780-е гг.); РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841 (XVIII в., середина—XIX в., начало). Распределение списков служб по рукописям отражено в нашей статье «О литургическом творчестве выговцев» (ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 220—228).

[6] РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841.

[7] Пользуясь примечаниями Ф. П. Бабушкина, первую предварительную атрибуцию сделал В. Г. Дружинин.

[8] См. службы: «Святым исповедником новым росийским страдальцем», «Блаженным и приснопамятным отцем нашим премудрым последняго христианска рода учителем пресловущим». Петру Прокопьеву, Семену Денисову.

[9] См. другие службы: «Кратковоспоминателнаго похваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым новым российским страдальцем», Корнилию Выговскому, Андрею Денисову, Даниилу Викулину.

[10] Нам известно два йотированных списка: ИРЛИ, Древлехранилище, Новгородско-Псковское собр., № 9, л. 288—298; РГИА, ф. 834, оп. 1, ед. хр. 841, л. 225.

[11] Дружинин В. Г. Писания… С. 133, 148. Отметим, что «Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России воссиявших» Семена Денисова печаталось в XVIII в. в старообрядческих изданиях вместе со «Службой всем святым российским чудотворцам» (см.: Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII—начала XIX века. Введение в изучение. СПб., 1996. С. 119—121). Сама «Служба всем святым российским чудотворцам», составленная в XVI в. иноком Григорием Суздальским, была хорошо известна выговцам, о чем свидетельствуют сохранившиеся списки этой службы, выполненные характерными выговскими почерками (см., например, список 1740 г. в рукописном сборнике БАН, Каргопольское собр., № 118, л. 447—478). Кроме того, эта служба была введена и в богослужебную практику поморцев. Так, в поморских месяцесловах отмечен день памяти всех российских чудотворцев — 17 июля (см. рукописи БАН: собр. Дружинина, № 736, л. 68; Каргопольское собр., № 118, л. 216), а в Стихирарях помещены йотированные стихиры этой службы (см. рукописи БАН: собр. Чуванова, № 195, л. 276; № 25, л. 217 об.).

Несомненно, «Служба всем святым российским чудотворцам» оказала влияние на автора другой выговской службы — «Кратковоспоминателнаго по хваления стихословие, сочиненное в подобие службы святым российским страдальцем» (она же «Служба общая святым новым российским страдальцем»). Предполагаемый автор Иван Антонов построил эту службу подобно службе инока Григория, посвятив каждую стихиру конкретному историческому персонажу (см. об этой службе нашу статью: О литургическом творчестве выговцев. С. 222— 223)

[12] Бывшаго безпоповца Григория Яковлева Извещение… С. 109.

[13] Там же. С. 108.

[14] Все использованные в службах подобны зафиксированы в подборках подобное в поморских котированных Обиходах.

[15] Подбор ирмосов в выговской службе сближает ее со службой Знамению иконы Богородицы в Новгороде Пахомия Серба, ирмосы канона которой также ориентированы на великопостный цикл, а ирмосы 4-й, 5-й и 9-й песни в этих службах общие. Включение в праздничные службы ирмосов, восходящих к канонам Страстной седмицы, — случай не единичный, хотя и не распространенный в русской гимнографии. Ф. Г. Спасский отмечает подобное явление кроме как в службе Знамению иконы Богородицы в Новгороде еще в службах муч. Иоанну Новому и св. Арсению. Он объясняет этот прием «сербской манерой» составления канонов (см.: Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество: (по современным Минеям). Париж, 1951. С. 29, 42, 107).

[16] Страстотерпцами по христианской традиции называются мученики, в особенности те, «которые претерпели страдания во имя Господа по коварству и клевете ближних своих — единоверцев» (см.: Полный церковнославянский словарь (со внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений) / Сост. Гр. Дьяченко. М., 1899. С. 671). «Исповедник — открыто свидетельствующий веру, в святцах название исповедников… усвоено тем святым мужам и женам, которые претерпели за Христа великие и тяжкие мучения от лжеучителей и гонителей церкви Христовой, хотя и не приняли мученического венца» (Там же. С. 228).

[17] 2-я стихира на «Господи, воззвах».

[18] 3-я стихира на «Господи, воззвах».

[19] 2-я стихира на литии.

[20] См. службы Знамению иконы Богородицы в Новгороде, Борису и Глебу, Димитрию Углическому и др.

[21] В этом ряду следует отметить группу стихир на «Господи, воззвах» на этот подобен, входящую в службы Зосиме и Савватию Соловецким на 27 сентября и 8 августа, а также группы стихир на стиховне на подобен 5-го гласа «Радуйся» в службах Зосиме Соловецкому (17 апреля) и Александру Свирскому (3 августа), так как в выговской службе для стихир на стиховне избран тот же подобен. Эти наблюдения подтверждают мнение об особом почитании на Выгу севернорусских святых, и в первую очередь соловецких преподобных, преемниками которых считали себя насельники Выга. Таким образом, выбор подобнов для определения групп стихир в этих службах совпал не случайно.

[22] Отрывки стихир цитируются в раздельноречной редакции текста по книге: Серегина Н. С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. С. 228.

[23] Там же. С. 163.

[24] Там же. С. 161.

[25] Там же. С. 426.

[26] Выбор в качестве образца одной из стихир из службы Тихвинской иконе Богоматери для новой службы, вероятно, может быть объяснен тем, что Тихвинская икона Богоматери была на Выгу особо почитаемой. Древнее изображение на ней Богомладенца, благословляющего двуперстным сложением, являлось неоспоримым свидетельством его исконности и всегда использовалось старообрядцами в полемике с официальными церковными оппонентами.

[27] Подобный состав фиксируемых песнопений в йотированных рукописях был достаточно распространен и в период средневековья.

[28] Оба роспева величания являются типовыми для величаний господским и богородичным праздникам и нарочитым святым.

[29] Аналогичный прием «удревления» текстов за счет введения элементов хомонии отмечает Н. В. Рамазанова в поморской певческой традиции службы митрополиту московскому Филиппу (см.: Рамазанова Н. В. «Русскаго светильника, Филиппа премудрого, восхвалим» (служба святому в источниках XVII—XVIII вв.) // Рукописные памятники: Публикации и исследования. СПб., 1997. Вып. 4. С. 28).

[30] Подобным свойством обладают стихиры из службы Зосиме и Савватию Соловецким, что лишний раз подтверждает исключительную значимость культа соловецких святых в духовной жизни выговцев. (Благодарим А. Н. Кручинину за указание на эту аналогию.)

[31] Две фиты разведены в тексте.

[32] Помимо рассмотренных в наших статьях старообрядческих служб нам известна еще одна, посвященная памяти епископа Павла Коломенского. Текст этой службы был опубликован в старообрядческом журнале «Церковь» (Москва. 1911. № 43. С. 1025—1032) в качестве образца для создания новой службы старообрядческому святому в связи с его канонизацией старообрядческой церковью белокриницкого согласия в 1911 г. В предваряющей публикацию текста статье указывается источник текста — рукопись начала XIX в. из частного собрания. Здесь же высказывается предположение о принадлежности составителя службы к поморскому беспоповскому согласию. В БАН (собр, Чуванова, № 177) хранится лицевой список службы Павлу Коломенскому, сделанный в 30-х гг. XX в. старообрядцем-беспоповцем, возможно, с указанного издания или прямо с рукописи, послужившей источником для публикации. Две миниатюры с изображением Павла Коломенского, имевшиеся в списке XIX в. и в издании, повторены в рукописи из собр. Чуванова. Сама рукопись украшена еще несколькими незаконченными миниатюрами, иллюстрирующими сцены из жития святого.

Н. Г. Денисов, исследовавший текст службы Павлу Коломенскому, отмечает ряд особенностей, характеризующих содержание, струкутру и поэтические приемы текстов (см.: Денисов Н. Г. Служба старообрядческому святому — епископу Павлу Коломенскому // Музыкальная культура средневековья. М., 1992. Вып. 2. С. 33—39). Среди прочего в текстах службы изложены основные отличия старообрядческой церкви от «никонианской» — восьмиконечный крест, сугубая аллилуия, двуперстие, форма написания имени 1сус. В поэтических текстах широко используются анафорические повторы, а ирмосы канона 6-го гласа подобраны из канонов Страстной седмицы. Подобные особенности, как было показано в нашей статье, были свойственны и другим старообрядческим службам. Это может служить подтверждением предположения о принадлежности службы епископу Павлу Коломенскому к выговской литургической традиции.

Г. В. Маркелов. Старообрядческая исповедь для иконописца

В русской православной церкви таинство покаяния как богоучрежденного священного действия приобрело законченные формы только к XVII в. Чинопоследование покаяния, называемое Чином исповеди, вошло в старопечатные книги уже в дониконовский период и в этом древнейшем варианте с незначительными изменениями и дополнениями было перенесено в богослужебную практику старообрядцев. Древнерусский Чин исповеди представлял собой обрядовый диалог между пришедшим на покаяние христианином и испытующим его священником. В этот диалог входили обязательные элементы, образующие его каноническую форму. В самых общих чертах покаяние происходило следующим образом. Священник обязан был досконально расспрашивать кающегося о его личности, о сущности его прегрешений и нарушений Божиих заповедей, о том, где, как, когда и по какому побуждению это нарушение произошло. Кающийся должен был подробно и прямо ответить на заданные вопросы, после чего священник требовал произнесения символа веры для удостоверения того, что пришедший к покаянию верует православно и несомненно После чего священник либо «разрешал» кающегося, т. е. отпускал ему грехи в случае искреннего раскаяния, либо налагал соответствующие проступку епитимии. Епитимиям была издревле установлена подробная регламентация, содержащаяся в разнообразных правилах Номоканона или «Законоправильника» Легкие прегрешения отпускались тут же воздействием «разрешительной» молитвы, и кающийся, напутствуемый увещеваниями, допускался к причастию.[1]

Приведенный порядок чинопоследования встречается в основном в многочисленных рукописных требниках XIV—XVI вв С незначительными отличиями ту же структуру чина можно найти и в старопечатных требниках XVI—XVII вв. Частные отличия в Чине исповеди, встречающиеся в древнерусских книгах, вызваны прежде всего различиями в социальных категориях исповедующихся. Так, уже в требниках XVI в. появляются особые статьи, содержащие специальные вопрошания к князьям, боярам, детям боярским, вообще к мирским властителям и вельможам, а также к приказным и служащим у властей. Здесь же находятся нарочитые вопросы к поселянам и торговым людям В старопечатных требниках уже содержатся и более дифференцированные статьи, обращенные к женатым или холостым мужам, девицам или замужним женам, вдовам, детям разных полов, грамотным или «не умеющим грамоте» и т. д. Наконец, среди текстов XVII в. встречаются специальные вопросы для исповеди патриарха и даже самого царя.[2]

Нередко тексты Чина исповеди состоят не только из вопросов о прегрешениях кающегося, но и включают также ответы исповедников. Эти «типовые» ответы в сущности во всем повторяют порядок вопрошаний и излагаются в утвердительной форме с предваряющим сказуемым «согреших» (Согреших в том-то и в том-то, тогда-то и там-то).[3] Такие «отвещания» на исповеди назывались «поновлением», ибо чистосердечное покаяние освобождает христианина не только от груза прегрешений, но и обновляет его душу как бы вторым крещением.[4]

Как известно, старообрядцы—беспоповцы сохранили у себя таинство покаяния и вынуждены были сосредоточить в нем значительную часть своего религиозного чувства, поскольку некоторые другие важные церковные таинства беспоповцы отвергли. По этой причине беспоповский чин исповеди постоянно подвергался корректировкам в сторону расширения как номенклатуры статей, так и регламентации самой покаянной дисциплины.[5] Любопытным примером такого расширенного старообрядческого чинопоследования исповеди является текст XIX в., ставший нам известным по рукописи из фонда Древлехранилища Пушинского Дома, колл. И. А. Смирнова, № 7. Рукопись впервые упомянута В. И. Малышевым как Чин (поморский) исповеди.[6] В 1960-х гг. А. С. Демин, описывая коллекцию И. А. Смирнова, назвал эту рукопись Требником поморским.[7] Ниже приводится описание рукописи с нашим названием:

Сборник исповедальный.XIX в. (начало), в 4-ку, 178 л.; л. 2—162 переписаны полууставом, близким к поморскому типу почерка; л. 163—171—беглый полуустав; л. 172—175 — подражание печатному шрифту; л. 1, 176—178 — без текста, заглавия и буквицы выполнены киноварью, переплет — доски в тисненой коже, сохранилась одна из двух медных застежек. Бумага с фабричными «белыми» датами «1806» и «1807» гг. На верхнем форзаце карандашная помета «Иван Степанович Укащин» (?), помета о поступлении рукописи в РО Пушкинского Дома в 1956 г. и помета карандашом «Г. Скачков?» (рукою В. И. Малышева?). На л. 1 чернильный штамп библиотеки Ивана Алексеевича Смирнова.

Содержание: