Уважаемые посетители сайта!

Для того, чтобы более детально рассмотреть фотографии, необходимо кликнуть по ним мышкой

(когда курсор мышки ![]() меняется на палец

меняется на палец ![]() , значит этот материал активен и его можно просмотреть).

, значит этот материал активен и его можно просмотреть).

Так же при наведении мышки на превью фотографии вы можете увидеть краткое описание.

Е.Ф. Фурсова, А.И. Голомянов «Поморцы Сибири»

Страничка из жизни поморской общины г. Новосибирска

Наставником христиан-поморцев города Новосибирска на общем собрании общины в 1976 году был избран Родион Иванович Опарин. Он был утвержден в этом звании Высшим Старообрядческим Советом Литвы, который объединял в то время поморцев Советского Союза. Опарин заново организовал приход в Новосибирске и зарегистрировал моленный дом. При нем число прихожан значительно увеличилось (до двух тысяч человек). Родион Иванович Опарин родился в 1905 годы в нынешней Кемеровской области, в селе Георгиевка. Его отец принимал участие в работе 2-го Всероссийского Собора старообрядцев-поморцев. Родион Иванович был участником Великой Отечественной войны. Скончался в 1995 году.

После Родиона Ивановича наставником общины до 2004 года был Елисей Васильевич Разживин. До этого он 40 лет проработал на лесоповале в Томской области и был одним из самых знатных лесорубов в СССР, выполнял за смену более 10 дневных норм. После его смерти в 2004 году на 95-м году жизни, в общину стал приезжать из города Темир-тау Кемеровской области отец духовный Андрей Петрович Саблин, который совершал таинства покаяния и крещения несколько раз в году. Андрей Петрович родился в 1954 году, работал бурильщиком на шахте, а выработав подземный стаж 50 лет, вышел на пенсию и посвятил себя служению Господу (на службу его благословлял в своё время его духовный наставник Р. И. Опарин). В 2011 году, в возрасте 56 лет Андрей Петрович скончался (сказалась тяжёлая работа в шахте). Незадолго до смерти Андрей Петрович благословил на служение наставником своего младшего брата Саву Петровича Саблина, который теперь приезжает периодически в Новосибирскую поморскую общину и духовно окормляет её.

В 2020 — 2021 гг. в общине пока никто не болел вирусом. Дважды молились: читали канон от моровой язвы. Сначала взяли канон из интернета, а потом из календаря за 2021 г. Первый раз молились в конце 2019 г., второй раз — по осени 2020 г. В 2020 г. получили письмо от наставника из Петербурга В.В. Шамарина с просьбой не собираться большим числом, но молиться малым. До января 2021 г. молились по обычаю в ночь с субботы на воскресенье и в праздники 6 — 8 человек. Сейчас приходят 12 — 15 человек. В общине появились молодые старообрядцы-студенты ВУЗов, которые учатся и не забывают участвовать в службах по выходным и праздничным дням. Несколько человек из общины обучались на духовных курсах в Санкт-Петербургской общине, в том числе нынешняя уставщица Наталья Георгиевна. Богослужения начинаются обычно вечером в субботу и продолжаются с короткими перерывами всю ночь. Недавно община отремонтировала моленный дом, что стоило больших усилий и денежных вложений. Есть надежда, что новосибирская община не прекратит своё существование, а будет развиваться и дальше.

Е.Ф. Фурсова, А.И. Голомянов

Павел Половинкин «Служение Богу»

В 2021 году исполнилось 110 лет со дня рождения о. Киприана Николаевича Кукушкина (1911 – 1990) – наставника Куйбышевской поморской общины, члена Духовной комиссии при Высшем Старообрядческом Совете в Литве и РС ДПЦ.

Киприан Николаевич родился 31 августа 1911 г. в с. Канадей Симбирской губ. в семье глубоковерующих христиан-поморцев. Крещен был во младенчестве наставником Ефимом Кузьмичем Романовым. С юных лет он начал изучать Священное Писание и практическое служение, посещая богослужения местных староверов – поморцев в с. Пановка.

В молодости Киприан Николаевич полюбил девушку-никонианку, но отец Николай Абрамович категорически запретил такой брак и выбрал из христиан с. Пановки Феклу Ивановну, которая и стала его единственной и законной супругой.

Киприан Николаевич был участником Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Награжден орденами и медалями. После войны проживал в г. Куйбышеве, работал на производстве, был высококвалифицированным слесарем, активно участвовал в жизни Куйбышевской общины.

После смерти жены он поселяется при молитвенном доме, полностью посвятив свою жизнь служению Господу.

В 1969 году был избран и при полном собрании верующих благословлен на наставническое служение духовным отцом Василием Григорьевичем Болтаевым при наставниках: Н. Ф. Рузанове, И. З. Романове и Ф. И. Вяткине.

Немало личного труда Киприан Николаевич вложил в приобретение и благоустройство молитвенных домов. При нем в молитвенном доме Самарской общины служились повседневные службы, на которых получили хорошее практическое образование многие клирошане. Он проявил широкую деятельность по объединению двух разрозненных самарских общин. Участвовал в работе старообрядческих соборов в Вильнюсе в 1974 и 1988 гг. На последнем был избран в члены Духовной комиссии.

Малоизвестный факт из духовной жизни Киприана Николаевича – он носил на груди три больших медных иконы. По староверческой традиции так иконы не носят, но он их носил как вериги, даже гайтан от них врос у него в шею.

Все свободное время Киприан Николаевич проводил в работе с книгами. Делал выписки из Писания и правил святых отцов церкви на различные темы, составлял душеполезные и нравоучительные речи, собственноручно печатая их на портативной машинке. Сегодня это богатейшее наследие, в котором можно найти много полезного на все случаи церковной христианской жизни, составляет т. н. архив К. Н. Кукушкина.

Отец Киприан пользовался большим авторитетом среди наставников и верующих Куйбышевской области и других областей как достойный пастырь поморской Церкви. Имел духовных чад по Куйбышевской, Ульяновской, Саратовской и другим областям.

Киприан Николаевич скончался 6 июня 1990 г. Служба погребения состоялась в храме Куйбышевской общины, ее возглавил наставник Колесов Л. А. (г. Саратов) при участии наставников Хохлова В. В., Болтаева А. В. и большом стечении верующих из разных городов. День ангела 2 октября на память священномученика Киприана.

Интересны воспоминания об о. Киприане его духовной дочери Марии Швецовой.

Повествование 1-е.

Начинаю свой рассказ о дорогом моем отче. Когда я приехала первый раз к Киприану Николаевичу, мы стали знакомиться, я сказала, что меня зовут Мария (ударение на и), а он улыбнулся и сказал, что такого имени нет. Я удивилась: «Как?». А он сказал, что у нас была одна Мария это Богородица, а ты Мария (ударение на а). Отче никогда не мылся (по крайней мере сколько я его знала), но он был чистый и не было от него запаха старческого. Когда садились есть, он за столом почти всегда рассказывал о Боге и о святых. Он очень мало ел, и иногда приходилось его уговаривать, чтобы он хоть немного поел. Жил он в моленной, много труда вложил в этот дом. Опускал пол, чтобы можно было повесить паникадило. На доме не было креста, но однажды ему приснился сон, после которого он прикрепил крест. С виду вроде бы частный дом, а внутри его стараниями был настоящий храм. Там такая была благодать, что когда я заходила туда, у меня замирало сердце. На службе он стоял как вкопанный. Говорил, что перейти с места на место это грех. Бывало больной с температурой, а все равно вел службу. Вот поставят ему табурет, уговорят его присесть (что было сложно сделать), он чуть-чуть присядет и скорее встаёт. Вообще для него это была не работа (как иногда сейчас приходится наблюдать), а образ жизни.

Каждый день в 5 утра начинали молиться и до 8 утра. К 8-ми собирались люди и начинали молиться панихиды. Часам к 12 обедали. Потом занимались делами и после небольшого отдыха в15 часов опять молились. Потом ужин, а после него душеспасительные беседы. Киприан Николаевич очень много знал и нам рассказывал. Иногда пели его любимую песню «Гора Афон, гора святая». Примерно так складывался наш день. Но бывало и так, что приходилось откладывать моление из-за каких-то накопившихся дел. Очень много ему приходилось отвечать на письма. Кто-то спрашивал совета, кто-то помощи просил. Никому никогда не отказывал.

В 1989 г. мы всей семьёй приехали на исповедь, а нас встретила одна Мария Игнатьевна (она жила при храме, убиралась, готовила). Киприана Николаевича срочно вызвали к больному. Шел сильный дождь, и он пришел (тогда редко кто приезжал на машине за ним, все своим ходом) в первом часу ночи, а в 5 часов утра мы уже все молились.

Как-то Мария Игнатьевна отпросилась на один вечер домой, и мы остались с Киприаном Николаевичем одни. Вечером стали молиться. Читать тогда я по-старославянски не умела. Киприан Николаевич показывал мне что надо читать и я «читала». Как я читала? Но он не сделал мне ни одного замечания и даже виду не подал. А когда мы помолились, он повернулся ко мне, улыбнулся и сказал: «Ну вот, Манечка, мы с тобой с Богом поговорили». А потом, я думаю, он помолился за меня. Он за всех молился, кого Господь приводил к нему.

Когда я получила телеграмму о его кончине, то первая мысль у меня была о том, что я столько приезжала и жила там и не научилась читать. Потом я просила одного, другого научить меня читать погласицей, но то у людей времени не было, то у меня ничего не получается. С мамой молимся, она читает, а я не могу и повторить. Так и уехала домой ни с чем. Дома стала читать псалтырь и в какой-то момент даже вздрогнула от испуга, потому что начала читать погласицей. Это святые молитвы Киприана Николаевича мне помогли. О том, что он был не простым человеком мне многие рассказывали, и я не раз убеждалась в этом. В тот раз, когда мы с ним помолились, и я потом возвращалась домой, со мной произошло что-то такое, что тяжело описать словами. Когда я вышла из моленной и шла по городу, то у меня было такое чувство, что я откуда-то свалилась на эту землю, что людей я вижу первый раз. И мне неприятно смотреть как все суетятся, а то и ругаться начнут. Мне все не нравилось и хотелось спрятаться ото всех. Но потом, когда я приехала домой и сама окунулась в эту суету, все прошло. Что это было? Я думаю, что Господь таким образом мне показал, что я была в святом месте и молилась с великим подвижником. А на исповеди он задавал такие вопросы, что создавалось такое впечатление, что он все о тебе знает. Я потом маму спрашивала: «Ну откуда он это знает?

Я сама уже об этом забыла».

Повествование 2-е.

Общаясь с Киприаном Николаевичем, невозможно было не заразиться его верой. Моя мама ещё не знала о его кончине, но именно в этот день она твердо решила не есть мясо. Тетка моя рассказывала, что как-то приехала она в Куйбышев к Киприану Николаевичу. В городе стояла жара, давно не было дождя, но когда она перешла дорогу и зашла в частный сектор, где стоял моленный дом, там шел дождь. Она быстро пошла к калитке, и когда открыла ее, во дворе стоял Киприан Николаевич и молился Илие пророку. У них был небольшой участок, где они выращивали овощи и всех угощали. Посадили они как-то помидоры да каждую лунку перекрестили с молитвой, а под утро мороз, и у соседей рассада пропала, а у них нет. Как-то при мне у них работали два мастера, что-то делали с газовым котлом. Киприан Николаевич засучил рукава и стал работать вместе с ними. А потом я услышала как они разговаривали: «Вот что значит верующий человек, не кричит, не командует, а взялся ещё и помогает».

Он был кротким и смиренным человеком, но что касалось веры — очень строгий и в первую очередь к самому себе. Как-то он мне говорил, что надо молиться все службы и правило обязательно, а крестный стоит рядом и говорит: «Ну, вы же работаете, можете что-то и пропустить». Так Киприан Николаевич на него чуть-ли не прикрикнул, чтоб он замолчал. Вот один раз видела, как он рассердился. Ну да нам только скажи, что можно пропустить, мы и совсем перестанем молиться. После исповеди он взрослым давал минимум по пять правил, а у меня дети ещё маленькие были — получали по два правила. Мария Игнатьевна рассказывала, что когда она была ещё молодая (они молились в другой моленной), она перед службой в раздевалке спела частушку, а Киприан Николаевич услышал и сказал: «Вот когда отмолишься правило, тогда и придёшь в храм». При мне две женщины пришли и начали уговаривать его, чтоб он окрестил внука тайком пока невестка уехала. Невестка работала учительницей и была против крещения. Он отказался. Сказал: «Вот я сейчас окрещу его, а она приедет и выбросит крест, тогда Киприяшка (провел по шее) получит. Надо разговаривать с ней убеждать ее». Я не знаю, чем закончилась эта история, но думаю, что хорошо. Он за всех молился и всем помогал.

У нас на клиросе есть женщина, она раньше была никонианкой. Вышла замуж за старовера и свекровь ее начала уговаривать, чтобы она окрестилась в нашу веру. Ее смущало то, что храм в частном доме. Киприан Николаевич предложил ей тогда поговорить со своим священником, а сам, я уверена, помолился за нее. Она пришла к себе и говорит: «Меня свекровь уговаривает окрестился в старую веру, а я боюсь вдруг это секта». Священник ей ответил: «Не бойся, это хорошая вера, и даже я тебе советую окреститься». Эта женщина с такой любовью отзывается о Киприане Николаевиче и очень ему благодарна. У нее четверо детей и все молятся.

Очень много голубей прилетали к ним. Мы их кормили. И что интересно, после его кончины их уже не было. Рассказывали много про Марью-черноризицу. Как проезжала она к ним с синяками. Муж бил, чтобы не молилась. Потом Киприан Николаевич благословил ее уйти в монастырь. Добрейшая душа отче приютил перед кончиной у себя лютого врага, который стал не нужен ни родственникам ни своим «идейным вдохновителями» в борьбе против него. Ему говорили: «Что ты делаешь?». И хотели его выгнать. Надо было конечно беречь его, а он его успокаивал: «Не волнуйся, я тебя в обиду не дам». Надо ли писать об этих людях, которые угробили его, сократив его жизнь? Скольким людям он мог бы помочь. Говорят, что надо жить так, чтоб мир радовался, а ты один плакал, а когда умираешь, то весь мир бы плакал, а ты радовался. Слово в слово про жизнь Киприана Николаевича.

Подготовил Павел ПОЛОВИНКИН, г. Самара

Константин Зеленов «Красноярская обитель»

Уже четыре с половиной года прошло с момента освящения здания древлеправославной поморской церкви в городе Красноярске. Церковь была освящена в честь святого Николы чудотворца и святого Спиридона Тримифундского. За прошедшее время здание церкви украсили два купола, а рядом с ней было построено здание трапезной, в котором также размещается гостиница на шестнадцать человек, восемь мужских и восемь женских мест, а также комната для крещения с купелью из кедра. Все христиане, прибывшие на праздничные богослужения в красноярский храм из районов Красноярского края (а край у нас не маленький, по площади равен размеру пяти Франции), а также гости из других регионов найдут здесь приют.

Все это время настоятелем красноярской церкви является духовный наставник Иван Иванович Корсаков.

В летний период планируется установить рядом с храмом колокольню, а также облагородить саму территорию прилегающую к церкви, что тоже требует определенных финансовых затрат. На сегодняшний момент отопление в храме отсутствует. Храм отапливается газовыми пушками, учитывая, что у нас в Сибири бывают довольно холодные зимы (в этом году температура опускалась до отметки минус 45 градусов), то это довольно дорогое удовольствие. Поэтому в зимний период времени большинство служб, за исключением больших праздников проводится в помещении трапезной, благо площадь позволяет.

Трапезная отапливается современной дровяной печью, с духовкой и двумя конфорками для готовки. К сожалению, если службы не праздничные, то приходит немного народу, но с другой стороны это дает возможность проводить службы в тепле в зимнее время года, потому что очень большого количества людей в трапезную бы не вошло. В нынешнем и предыдущем году число прихожан сократилось еще и из-за пандемии, многие христиане люди преклонного возраста и попадают в группу риска. Но все равно мы надеемся, что Господь все управит, число прихожан нашего храма будет расти, и все наши задумки будут воплощены с Божьей помощью в реальности.

Константин Зеленов

Маргарита Алмазова «На Керженце»

Керженский край – место, куда старообрядцы с конца 17 века притекали со всех уголков России. Каких только согласий и течений здесь не было. Иногда идешь по лесу и, неожиданно для себя, встретишь старинный тракт 300-летней давности или тропку, по которой когда-то шли гужевые повозки. Глубокие равномерные бороздки от копыт расскажут, куда и откуда шли груженые телеги. С приходом старообрядцев население Семенова увеличилось, разнообразнее стали и промыслы керженского края. В петровские времена образовались многие деревни и села.

Поломное, Хвойное, Огибное – деревни на берегу Керженца, которые когда-то были окружены скитами. Немало жило здесь и христиан-поморцев. Сейчас в этом крае на службу собираются в рабочем поселке Фанерное (39 км от Семенова). Мы решили посетить службу на праздник Преображения Господня. Службу сейчас правит Марья Захарьевна Алексеева (урожденная Староверова). Все ее родственники были старообрядцы поморского согласия. В годы советской власти фамилия изменяли, поскольку боялись преследования и репрессий. В 1937 г. родной ее дядя Роман Алексеевич Староверов был осужден в п. Ковернино и расстрелян, могила находится на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Ее отец – Захар Алексеевич Алексеев долгие годы вел службы в Поломном и крестил детей. В доме его все называли тятя.

Сохранилась единственная старинная фотография, на которой все семейство запечатлено в богослужебной одежде с лестовками.

Сейчас весь приход 4 — 6 человек, но служат по старинному поморскому уставу как и 100 лет назад. Бабушки рассказывают, что в детстве с печки вслушивались в каждое слово, которое говорили старшие, запоминали и сохраняли традиции. Пение у них и правда очень мелодичное, красивое и искреннее. Празднично было в избе во время молитвы, кадили иконы, освещали яблоки, зажигали свечи. Дом для служб благословила одна из прихожанок Агафья Ивановна Хренова, которая год назад отошла ко Господу.

Вышли мы из этого дома в большой радости и благоговении к древней христианской вере.

Маргарита Алмазова

Гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь

С самого начала февральского обострения ситуации на Донбассе, которая спровоцировала массовый приток беженцев в разные регионы РФ, старообрядцы не могли оставаться в стороне и не отреагировать на страдания людей, и без того 8 лет находившихся под ежедневными обстрелами, а в последние дни, оказавшиеся под постоянным огнем. Когда первые составы с беженцами начали прибывать в Подмосковную Апрелевку, Президент благотворительного фонда Поддержки Старообрядчества имени Протопопа Аввакума Александр Кумохин, совместно с волонтерами, принимал участие во встрече беженцев с Донбасса и помогал с их отправкой и расселением.

После размещения беженцев, стало очевидно, что им необходима гуманитарная помощь, т.к. многие выходили из домов с детьми на руках и, порой, даже без документов. Волонтеры благотворительного фонда активно включились в сбор гуманитарной помощи и несколько раз участвовали в её доставке в Подмосковный Волоколамск, где находится один из центров размещения беженцев. Также, Александр Кумохин, принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи мирным жителям, непосредственно, на Донбасс. Подсчитать общий объем переданной помощи не представляется возможным из-за того, что многие жертвователи приносили свои личные вещи, детские игрушки и, даже, варенье собственного изготовления.

Но на этом благотворительная деятельность не ограничивается. В настоящее время, старообрядцы со всей России осуществляют денежные переводы на счёт благотворительного фонда для закупки очередной партии гуманитарной помощи. Значительную часть средств пожертвовала Поморская община Преображенского старообрядческого монастыря в лице Председателя общины – Лепешина Александра Иосифовича. По окончании сбора средств и закупки необходимого для детей пострадавших в ходе украинской агрессии на Донбассе, ученики воскресной школы при монастыре передадут рисунки, письма и игрушки, чтобы тоже выразить им свою поддержку. Очень много детей на Донбассе пострадали за эти 8 лет. Многие потеряли родителей и находятся в детских спецучреждениях. Многие получили увечья и стали инвалидами. Но самое страшное — у них не было мирного детства. Надеемся, что наша помощь и подарки для них, хотя бы немного, облегчат их жизнь.

Андрей Антонов «Ватомский скит»

Среди знаменитых заволжских старообрядческих скитов лишь небольшую часть составляли скиты поморского согласия. Некоторые из них имели преемственность от самой Выгорецкой обители. Так, например, Шляпинский скит (Ковернинский район) вел свое родословия от инока Арсения, посвященного в иночество на Выгу. Всего на территории заволжской части современной Нижегородской области было не менее пяти поморских монастырей.

Память об одном из них увековечили поморцы осенью 2020 года. Речь идет о Ватомском ските, остатки которого находятся в Борском районе.

Первоначально скит назывался Макарьевский, и был он расположен южнее, ближе к Волге. Однако гонения заставляли христиан уходить все дальше в глушь. Макарьевский скит соединился с Воронинским, а позднее – с Ватомским. Существовали ли эти скиты одновременно или это был один скит, переселявшийся все севернее, не понятно. В 1834 году Ватомский скит сгорел. На его месте осталось только староверческое кладбище.

Недалеко от поселка Ватомский, что расположен в северо-восточном глухом лесном углу района, на берегу истока речки Ватомы (который в позапрошлом веке на некоторых картах обозначалась как Тотьма), поморцы установили поклонный 4-х метровый крест. Как говорят, ямки – следы от жилья тянутся по берегу истока на полтора километра. Рядом – Могильное болото, за которым также было кладбище, которое сохранялось до недавнего времени.

11 ноября 2020 года группа поморцев нижегородской общины, к которой присоединился Сергей Кузьмич Назаров из Городца, посетили это место. Величественный крест среди не менее величественных столетних сосен возвышается над Тотьмой-Ватомой. Ставил его от имени нижегородской поморской общины Иван. Кругом видны следы былого жилья – в большом количестве обломки кирпичей, остатки глиняной посуды. Впрочем, все эти предметы были надежно укрыты землей, и появились на поверхности в результате деятельности «черных копателей».

У креста поморцы помолились литию за покой иноков и всех христиан, на сем месте покоящихся. Сергей Кузьмич покадил крест и людей. Важно, чтобы память о людях древлего благочестия, тем более об иноках, жила в этих местах, где они возносили свои молитвы к Богу.

Андрей АНТОНОВ

Д.А. Кокорина «Пути-дороги Аввакума. Легенда»

Деревня Марьина Гора недалеко от реки Пинеги. В ней останавливался Аввакум на пути в ссылку в Сибирь

Глухая зимняя ночь. Все в многоквартирном доме спят. Моя больная мама, которая не может ни ходить, ни говорить, спит или не спит, но думать мне не мешает. Я беру в руки книгу «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», раскрыла и читаю написанную Аввакумом молитву в самом начале книги:

«Всесвятая Троице, Боже и создателю всего мира! Поспеши и настави, сердце мое, начати с разумом, и кончати делы благими, я же хощу глаголати, аз недостойный: разумея же свое невежество, припадая молю ти ся, и еже от тебя помощи прося: управи мой ум и утверди сердце мое приготовиться на творение добрых дел, да, добрыми делы просвещен, на судище десныя ты страны причастник буду со всеми избранными твоими. И ныне Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца и языком возглаголю».

В конце августа 1653 года сослали его в Сибирь до Тобольска. В книге он описывает черновой отпуск указной грамоты Тобольскому архиепископу, как доставить их до Тобольска. К тому времени существовало две дороги в Сибирь. Одна южная через Казань, большей частью водой, пригодная в летнее время, а другая – северная, через Вологду, зимняя, преимущественно сухопутная. Аввакума с семьёй везли второй дорогой. В черновом отпуске проезжей грамоты намечены следующие пункты: Переяславль-Залесский, Ярославль, Вологда, Тотьма, Устюг Великий, Соль-Вычегодская, Кайгород, Соль-Камская, Верхотурье, Туринский острог, Тюмень и другие.

Аввакум пишет, что в пути они были тринадцать недель, проехали на лошадях три тысячи вёрст. Выехали из Москвы в конце августа, с собой взяли тёплую одежду, продукты на дорогу и ещё кое-что из вещей. Обозы, сопровождаемые верховыми стрельцами, тронулись в путь. По деревням их встречали и приветствовали простые люди, знатные же бояре приходили приветствовать и взять благословение, украдкой, ночью, боялись, что донесут. Останавливались на отдых и смену лошадей, во всех крупных городах, которые были прописаны в черновом отпуске. С Вологды их отправили вниз по реке Сухоне, на лодках, плыли только днём, ночью останавливались ночевать в ближайших деревнях или погостах. Проплыв Кубенское озеро, остановились на сутки, в Спас-Каменном монастыре, оттуда Аввакум писал грамоту царю, с просьбой оставить его в монастыре, но письмо осталось без ответа. К берегу старались пристать засветло, так как ночи в это время года тёмные.

К устью реки Сухоны, в город Великий Устюг, прибыли сентябрьским днём. Несмотря на то, что везли в ссылку опального протопопа Аввакума, встречали в Устюге колокольным звоном всех церквей. Толпы людей встречали на берегу, каждый старался хоть чем-то помочь. Пришли встречать хлебники и пирожники, пряничники и калачники, кузнецы и плотники, пушкари и литейщики, каменщики и строители, купцы и священники, даже сам воевода Устюгский — Милославский. Встречали торжественно. Несмотря на то, что опальный протопоп прибыл сопровождаемый стрельцами, воевода Милославский встретил его, как подобает встречать духовное лицо, со всеми почестями. Москва далеко. Доносчиков среди устюжан не было. Во всех церквах отслужили молебен за здравие семейства Авакумова. Стрельцы вернулись в Вологду. Всех приезжих определили на отдых в Михайло-Архангельский монастырь. Воевода отправил в Вологду донесение, что началась осенняя распутица, когда ни колесом, ни полозом не проехать. Шли дожди, болота налило водой, дороги разбухли, по ним не могут пройти даже верховые лошади. Лучшего места, чем Великий Устюг с его монастырём, нет, чтобы охранять опального протопопа, чтобы переждать распутицу.

Через некоторое время получено разрешение задержать опального протопопа в Устюге, до того времени, как установится зимний путь, содержать под стражей в Михайло-Архангельском монастыре. Всю осень и предзимье прожили в монастыре, но вот наступила зима. Стали реки, замёрзли болота и выпал снег. Пришла пора отправлять обоз к Соли-Вычегодской. Погрузили пожитки в сани, там же сидели женщины и дети, в других санях сидели все остальные. Воевода выделил десять надёжных стрельцов, и ранним морозным утром обоз тронулся в путь. Несмотря на ранний час, когда на улице было ещё темно, провожать собралось множество народа, все желали доброго пути.

Нет, не зря ждали в Устюге, когда станут реки и установится санный путь, чтобы добраться до Сольвычегодска, надо преодолеть по льду две больших реки, Малая Северная Двина и Вычегда, которая перед устьем, в районе Сольвычегодска имеет ширину довольно приличную. В Сольвычегодске задерживать не стали, переночевали, сменили лошадей, отметили путевую грамоту и повезли дальше.

Из Сольвычегодска обоз направился по правому берегу реки Вычегды, в сторону Красноборска, а там по зимнику на Уфтюгу, а там почти по целине везли Аввакума на Малую Пинежку. Это был самый короткий путь из Москвы на Мезень. В Уфтюге кормили лошадей, отдохнули и погрелись люди. Следующая остановка и кормёжка, постоялая изба Кобыла, от неё до деревни Мужиково около 30 вёрст. Тут ночевали, кормили лошадей, отдохнули. Утром, чуть свет двинулись дальше. К вечеру приехали в деревню Керга, которая была, первой в волоке на Верхнюю Тойму, когда едут или идут с Выи и Горки на Двину. Аввакума с семьёй и домочадцами приютил у себя староста Михаил Романов, а стрельцы ночевали в казённой избе. Утром поехали дальше, проехали деревушки: Лохома, Бор, справа показалась церковь, но она была за рекой Пинегой, её проехали мимо. Следующая деревня Горка, за ней Мамонтинская, где находилось, волостное правление. Сделали отметку в путевой грамоте и поехали дальше, в последнюю деревню перед волоком на Выю, деревня называлась Марьина Гора. В деревушке, которая насчитывала десяток дворов, всё мужское население было в сборе. Мужики готовились к выходу на охоту, на дальние угодья. Обоз остановился у казённой избы, и старшой, у стрельцов подскакал на лошади к дому местной «головы».

Из передних саней вылез дородный мужчина, одетый в чёрную дорожную рясу, и, перекрестившись, приветствовал стоящих рядом мужиков. Вскоре пришёл местный «голова», который отвечал за проезд и проход всех, кто шёл или ехал с Выи и на Выю. Аввакум помог выбраться из саней своей супруге, которая держала на руках маленького ребёнка, вынул из саней остальных детей, а их у него было четверо, и сказал: Ну, вот здесь отдохнём и погреемся! Поговорив с головой, старшой сказал, что здесь будем ночевать, так, как впереди большой волок, где нет ни одного жилого дома. Всех приезжих разобрали по домам, стрельцы остались ночевать в казённой избе.

Протопопица Анастасия с детьми пришли в дом головы, где их приветливо встретила хозяйка. Пока раздевала детей, распеленала маленького Корнилия, в избе стало темно, зажгли лучину. Тем временем хозяйка собирала на стол: принесла ложки, вынула из печи горшок с горячей губницей, поставила на стол хлеб, пироги с рыбой и сдобные северные шаньги, солёные грибы и мочёные ягоды. Первыми накормили детей, разморённые теплом и обильной пищей, дети забрались на тёплую печь и сразу уснули.

В избу стали собираться мужики, всем захотелось поближе узнать и познакомиться, кто же это пожаловал к ним, да ещё под охраной стрельцов. Всяких прохожих и проезжих видывали, а такого ещё не было, чтобы такого гостя везли куда-то да ещё под охраной стрельцов.

Протопоп Аввакум рассказал, что за дела творятся на Москве. Рассказал, что всех, кто хочет вести службу по старой православной вере на Москве строго наказывают. Вероотступник патриарх Никон проводит реформы, чтобы все православные христиане клали крест по-гречески, тремя пальцами, а он, Аввакум, в числе других священников, не хотел изменять старой вере, везде изобличал Никона и вёл службу в храме по-старому, за что его, за неподчинение патриарху выслали в Сибирь и везут вместе с семьёй и всеми домочадцами в далёкий город Тобольск. Мужики внимательно слушали и молча, переживали, беседа затянулась. В конце, кто-то из мужиков сказал: «Раз такое дело, торопиться на каторгу не следует, оставайтесь у нас в деревне». Истопим баню, отдохнёте, тогда и в путь можно отправляться. Старшой, не возражал, а Анастасия обрадовалась, дети маленькие, их обязательно помыть надо, постирать кое-что. На том и порешили.

Назавтра утром, чуть свет, в деревне топились все бани. Какое блаженство помыться в деревенской баньке! Хоть и топится она по-чёрному, но в ней тепло и чисто. Протопоп Аввакум, распаренный после бани, сидел за столом, ждали Анастасию, выпив чашку чая, она прилегла отдохнуть. Угорела в бане, с непривычки жарко, да и долго была там, пока перемыла всех детей, постирала пелёнки и детские рубашки. Только закрыла глаза, вдруг видит: подходит к ней старичок, волосы у него белые-белые, одет в белую домотканую рубаху, подпоясан красным пояском. Борода у него длинная, широкая и тоже белая вся. Сел у изголовья, взял за руку и говорит: «ох, матушка, много всего пережить тебе придётся, и в воде тонуть будешь – не утонешь, в огне гореть будешь – не сгоришь. На морозе не замёрзнешь, в земляной яме сидеть будешь, но и там не помрёшь, проживёшь трудную, но долгую жизнь, много всего пережить придётся, но ты на Бога не сетуй, принимай всё, как должное, Господь кого любит, того больше наказует». Сказал и исчез. Анастасия открыла глаза, посмотрела, никого похожего в избе не было. Это домовой подумала она, но это, наверное, был Сергий Малопинежский, у которого была такая борода. Все предсказания сбылись.

Намывшись и напарившись в бане, решили задержаться в этой деревне ещё на несколько дней. Мужики сказали, что после Выи дорога будет проходить через тундру и лесотундру, где жильё встречается редко. Только через каждые 25 вёрст, стоят постоялые дворы, где можно переночевать и сменить лошадей.

Протопоп Аввакум не терял времени даром, беседовал с мужиками о старой вере, в которую крестилась Русь первоначально. Он говорил: «Не верьте Никону, блюдите веру старую, во Исуса Христа, как блюдут её монахи Соловецкого монастыря. Голодные и босые, но не изменяют старой вере, никонианское учение не признают. И я вас прошу, храните старую веру, берегите книги. Пройдет время, и издохнет никонианская ересь, и всё опять будет, как раньше было в давние времена».

«У вас тут на Пинеге такое место хорошее, далеко от Москвы, где торжествует эта ересь. Хорошо бы вам построить монастырь, в котором служба велась бы по-старому, который стал бы хранителем веры». Мужики слушали и обещали построить монастырь. Все дни, пока ссыльные находились в деревне шли беседы. Из Малопинежской церкви приехал отец Киприан, который разделял взгляды Аввакума, обещал содействовать строительству и обустройству монастыря.

Место для строительства выбирали все вместе. Сошлись на том, что монастырь будет построен на Подчажье (так поле называется) на высоком берегу реки Пинеги. В тот год на охоту, на дальние угодья мужики не ходили. Настал день отъезда. Накануне все жонки в деревне пекли хлеб и шаньги, пироги-рыбники. Уложили подорожники в берестяные коробки, чтобы не мялись и не портились, завернули в холстину мясо и рыбу, масло, творог и молоко для детей, положили в берестяные туеса, в них продукты долго не портятся. За эти три дня жонки связали всем по паре шерстяных носок и рукавиц, в том числе и для стрельцов. Дорога впереди длинная и тяжёлая. В день отъезда ночь выдалась ясная и холодная, зима набирала силу. Утром всех подняли рано, накормили детей, одели потеплее, положили за пазуху по кусочку хлеба, чтобы не замёрз. До Выи их повезут наши мужики, наложили в сани больше сена, чтобы было мягче и теплее сидеть. Накрыли сено одеялами, мужики надели тулупы и малицы. Женщин и детей окутали одеялами, впереди волок тридцать пять вёрст, до Гаврилово, первой деревни.

Монастырь построили, но существовал он недолго, не успел развиться, был уничтожен по царскому указу.

Дорогой мой учитель Сергей Иванович Тупицын, был не согласен со мной, когда я написала в первой книге, что Аввакума везли через Малую Пинежку, и лишь спустя годы он пишет мне в своем письме: «Чем больше я знакомлюсь с историей Удоры, тем больше убеждаюсь что зимняя дорога в Сибирь и Пустозерск шла и через верховья Пинеги. В 17 веке зимняя дорога с Пинежки на Двину хорошо была известна, а дальше через Нюхчу, на Важгорт, с него на Мезень и притоку Мезени – Пижму выходили на печорскую Ижму, а дальше по Печоре на Обь. Так, что ничего нет удивительного, что Аввакума везли через Малую Пинежку и Выю».

В тот раз Аввакума везли из Важгорта на Кайгород, Соль-Камскую, в Тобольск. 11 лет был в ссылке в Сибири опальный Аввакум, много бед натерпелись они там, всё это время следовала за ним и вся его семья. Сбылось всё, что предсказал когда-то Сергий Малопинежский чудотворец. Несколько раз провозили Аввакума в Москву из ссылки в Пустозерск, но уже другими дорогами. На церковном соборе уговаривали отказаться от старой веры, но не сгибаемый протопоп стоял на своем, не отказался. И в 1682 году 14 апреля был сожжен живьём вместе со своими соузниками, Лазарем, Феодором и иноком Епифанием.

Аввакума казнили, семья переживала огромные трудности, но, несмотря на это память о них жива в сердцах людей.

В своей родной деревне Монастырь, которой нынче нет, в 2012 году на свои средства, на участке земли, которая в колхозные годы принадлежала моим родителям, я поставила малюсенькую часовню в память жителей деревни и освятили её в память провоза семьи Аввакума в первую ссылку в Сибирь. В часовне помещена табличка с надписью:

400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НЕСГИБАЕМОГО В ВЕРЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА И 335-ЛЕТИЮ СО ДНЯ МУЧЕНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В ОГНЕ ПУСТЗЕРСКА ИЖЕ С НИМ ЛАЗАРЯ, ФЕОДОРА И ИНОКА ЕПИФАНИЯ, И ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ ЗА ДРЕВЛЕЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ПОСТРАДАВШИХ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Д.А. КОКОРИНА, (г. Котлас)

Часовня у деревни Монастырь

Марьиногоринские амбары

Cергей Рудаков «Памяти ушедших»

Минувшей осенью скончались сразу две духовные матери («за духовного отца») в районном центре Тонкино Нижегородской области. Сразу две тонкинские федосеевские моленные лишились своих наставниц. Примечательно, что обе они были родом из деревни Двоеглазово к югу от Тонкина – известном центре старой веры в этих краях. В этой деревне относительно недавно было три наставника, три федосеевских прихода, в ней зародилась направление крепковеров в федосеевском согласии, там совсем недавно проживал один из немногих иноков-молчальников федосеевского мира – о. Георгий.

12 октября 2021 г., немного не дожив до 81 года, скончалась духовная мать заречной моленной Анна Федотовна Ивахненко. Много лет она проработала на местной почте. А последние 16 лет отечествовала в этом старинном приходе, взяв преемство от наставницы Степаниды Спиридоновны Гороховой. Ее мать Василиса Перфильевна в 1970-х годах была за духовного отца в Двоеглазове. Два года назад она благословила себе в преемники на отечество Марию Герасимовну, которая ныне и возглавляет моленье в заречном приходе.

29 ноября скончалась наставница Анна Потаповна Барацева, так же на 81-ом году жизни. И ее мать, Варвара Кузьминична, была наставницей в Двоеглазове, от нее Анна и научилась уставному Богослужению. Долгое время Анна Потаповна работала бухгалтером, а около семи лет назад ее благословил на служение и отечествование настоятель новой моленной Еремей Иванович Катышев.

В обеих моленных, в том числе и благодаря покойным настоятельницам, поддерживается строгий порядок благочестия, соблюдаются неукоснительно все правила и порядки, заведенные с незапамятных времен, чинно и строго проходят Богомоления.

Вечная им память и Царствие Небесное!

Сергей Рудаков

«О деятельности Культурно-Паломнического центра имени протопопа Аввакума»

Александр Геннадиевич Кумохин, заместитель председателя правления КПЦ им. прот. Аввакума, руководитель пресс-службы КПЦ, член общественной палаты Московской области

Последние годы расширяется сотрудничество КПЦ им. прот. Аввакума с Кумохиным Александром Геннадиевичем. Он участник Международного старообрядческого форума в Пашковом доме (РГБ) 18-19 мая 2021 г., посвященного 400- летию прот. Аввакума, Третьих Ковылинских чтений, 28.10.21., посвященных 250-летию основания Московского Преображенского Старообрядческого монастыря. В начале 2022г. Александр Генннадиевич оказал существенную поддержку воскресной школе Московской Поморской общине оргтехникой, мебелью и другими необходимыми вещами. А.Г.Кумохин неоднократно участвовал в паломнических поездках в Пустозерск, Усть-Цильму. По образованию юрист, он также обладает талантами журналиста, психолога. Как волонтер он оказывает социальную помощь в разных регионах России. Александр Геннадиевич является членом Общественной Палаты Московской области. В ноябре 2021г. руководство КПЦ имени прот. Аввакума доверило староверу – поморцу А.К.Кумохину (1976 г.р.) занять должность заместителя Председателя правления и руководителя пресс-службы «Культурно-Паломнического центра имени протопопа Аввакума».

А.Б. Постников «Псковские староверы – хранители культуры Святой Руси»

15 июля 2021 г. в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка «Псковские староверы – хранители культуры Святой Руси». Она разместилась в двух залах исторического здания рубежа XVII–XVIII вв. – палатах купцов Посниковых на Запсковье. Автор выставки и руководитель рабочей группы – старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея А. Б. Постников. Соавтор выставки – начальник исторического отдела музея Н. В. Родникова. Художественное оформление – А. В. Филинов, И. А. Софронова, М. Ю. Глущенко.

Выставка посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума (1620–1682) – выдающегося духовного писателя, одного из родоначальников российской словесности.

В прежние времена музей показывал лишь некоторые предметы, происходящие из мира русского старообрядчества, хранящего заветы отеческой старины. Но эти вещи, взятые отдельно, оказывались как бы «растворены» среди других экспонатов на выставках псковской иконы, народно-прикладного искусства и книжности. Между тем, произведения церковного искусства и предметы быта, созданные в старообрядческой среде, имеют важное самостоятельное значение, поскольку они творились как продолжение и развитие древних русских традиций в новое время. Они свидетельствуют грядущим поколениям о прекрасном духовном наследии Святой Руси, о вечности ее христианских идеалов и непреходящем значении нравственных ценностей. Ныне Псковский музей впервые представил выставку, непосредственно посвященную духовной культуре и истории старообрядцев Псковской земли.

Выставка основана на материалах музейного собрания пяти фондовых отделов. Богатое книжно-рукописное наследие старообрядцев показано 32 предметами из Древлехранилища Псковского музея, где сберегаются старопечатные книги и старобытные церковные рукописи, сохранившиеся в богослужебной практике Древлеправославной Поморской Церкви. Открывают выставку два рукописных сборника конца XVIII – первой половины XIX вв. содержащих послание протопопа Аввакума «на обличение отступником и на утверждение верным», а также сказание о мучениях и казни пустозерских страдальцев.

Первый сборник – «Книга о вере единой Христовой и о прочих верах римской, латинской, униатской и никонианской». Рукопись была создана в 1798 г. писцом Андреем Матфеевым. Содержит на л. 361–375 «Собрание отца Аввакума протопопа от божественнаго писания на обличение отступником и на утверждение верным».Эта книга находилась в библиотеке псковского купца-старовера В. Н. Хмелинского.

Другой старообрядческий сборник первой половины XIX в. содержит «Сказание священнопротопопа Аввакума и иерея Лазаря, и диякона Феодора, и инока Епифания страдалцов сожженных о исповедании православныя веры <…>». Рукопись происходит из собрания псковского купца-старовера П. Д. Батова.

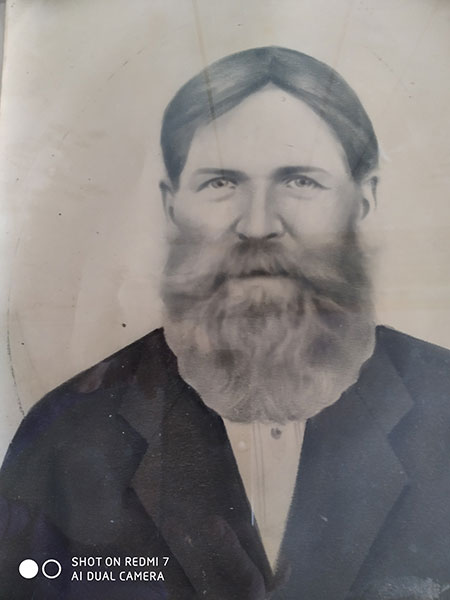

Фотопортрет П.Д. Батова. Фотограф М.И. Герасимов. Псков, 1913г. Фрагмент. — копия

Примечателен также рукописный Обиходник с канонами и Синодик старообрядческий. Это конволют псковского происхождения1775–1808 гг. сохранявшийся в собрании П. Д. Батова. В нем на л. 77–77 об. содержится поминание «всѣхъ православныхъ хр(и)стiянъ, пострадавшихъ от Никона патрiарха, и от оученикъ ево за древнею бл(а)гочестивую православную вѣру»: «Протопоповъ: С(вя)щенно протопопа Аввакума<…>» и других мучеников.

Из апологетических сочинений староверов, распространявшихся в рукописях, показан богословский труд Тимофея Андреева «Щит веры» (1790 г.) и гектографические издания Дионисия Васильевича Батова конца XIX – начала XX вв. Многие рукописи украшены живописными миниатюрами, нарядными заставками и буквицами в Поморском и Гуслицком стиле.

Книгоиздательская деятельность старообрядцев XVIII – начала XX вв. представлена образцами книг, выдержанных в лучших традициях Московского Печатного двора, существовавших до никоновской справы. Среди них переиздание Библии (Острожской), впервые отпечатанной Иваном Федоровым в 1581 г. и воспроизведенной во всех деталях буквально в 1914 г. Московской Старообрядческой книгопечатней.

Примечательна также одна из трех старопечатных книг, изданных в Пскове в XIX в. Это «Катехизис великий», вышедший в «Славянской типографии» в 1885 г. Владельцем и учредителем типографии был единоверческий священник Константин Голубов. Как сообщается в выходных данных: «Начата бысть печататися сия полезная книга глаголемая Великий Катихизис, вторым тиснением, в Б(о)гохранимом граде Пскове, при преос(вя)щеннейшем Гермогене епископе Псковском, при С(вя)то-Троицко-Никольской Ц(е)ркви, в Славянской типографии <…>». Издание книги представляло собой воспроизведение Великого Катехизиса, отпечатанного в Москве в 1626/27 (7135) г. при Царе Михаиле Феодоровиче и Патриархе Филарете.

На выставке использованы редкие фотографии старообрядческих храмов Пскова – памятников архитектуры, созданных в начале XX в. местными староверческими общинами, действовавшими на Запсковье и на Завеличье. Это утраченный храм Козмы и Дамиана на ул. Лесной, и сохранившийся до наших дней храм Покрова Богородицы на улице Конной («Батовская» моленная). Кроме того, в середине XX в. богослужения по старым обрядам проводилисьв церкви Василия на Горке. Теперь они совершаются в храме Николы от Каменной ограды на Завеличье.

Впервые в столь значительном объеме было представлено старообрядческое медное литье XVIII – начала XX вв., происходящее из трех сложившихся центров производства: Выга (Поморская традиция), Федосеевского согласия и Гуслиц. Это иконы, киотные и тельные кресты, складни разных видов.

Отдел старинных изделий из ткани показал русскую народную и моленную одежду конца XIX – начала XX вв., для чего были использованы три манекена: мужской, женский и детский.

Хранение предметов из драгоценных металлов украсило выставку окладами икон с венцами и цатами, серебряными крестами, а также изящным окладом Евангелия. Среди них замечательны два экспоната, происходящие из домашней моленной псковского купца первой гильдии П. Д. Батова: оклад XIX в. с иконы Спаса «мокрая брада», покрытый резьбою и чернью, а также оклад оплечной иконы Николы Чудотворца, украшенный речным жемчугом.

Из хранения древнерусской живописи представлены шесть икон конца XVII–XIX вв., написанных в канонических традициях.

Особое внимание на выставке уделено самим хранителям русских христианских обычаев – мастерам-старообрядцам: книгописцам, реставраторам, кузнецам, каменщикам, а также купцам-благотворителям и храмоздателям, духовным наставникам и собирателям древних книг и рукописей. Показаны портретные образы староверов, выполненные иконографически в XVIII–XIX вв. и с помощью фотографии в XX в.

Среди них портрет известного купца и покровителя Псковской старообрядческой общины Петра Денисовича Батова (ок. 1850–1918), выполненный фотографом М. И. Герасимовым в Пскове в 1913 г. Именитые псковичи Василий Николаевич Хмелинский (1823—1899) и его зять П. Д. Батов вели крупную оптовую торговлю, являлись гласными городской думы, имели чин коммерции советников, и за щедрую благотворительную деятельность провозглашены почетными гражданами Российской Империи. Каждый из них многое сделал для укрепления псковской староверческой общины. На их средства строились и содержались моленные дома и храмы, духовные школы и богадельни. Они приобретали церковную утварь: старинные иконы и богослужебные старопечатные книги, которые использовалась для духовных нужд общины. При их домах постоянно жили наставники, находившиеся на содержании купцов. В. Н. Хмелинский и П. Д. Батов организовывали местные съезды наставников для обмена опытом. Купцы были знатоками устава и знаменного пения, переписывали рукописи, спасали от уничтожения псковские древности. В собрании П. Д. Батова сохранились некоторые книги и гектографические издания его отца – известного старообрядческого писателя и издателя Дионисия Васильевича Батова (1825–01. 11. 1910), жившего в Туле.

Жизнь псковского купца-старообрядца П. Д. Батова оборвалась трагически. К 9 декабря 1918 г. П. Д. Батов был расстрелян большевиками «за содействие деньгами и довольствием Белой армии». Его дом на Завеличье был отнят у вдовы Елизаветы Васильевны Административным отделом. Все имущество конфисковано. В 1922 г. закрыта старообрядческая общественная моленная в честь Покрова Богородицы, располагавшаяся рядом с усадьбой П. Д. Батова. Община ликвидирована, ценное имущество и иконы изъяты.

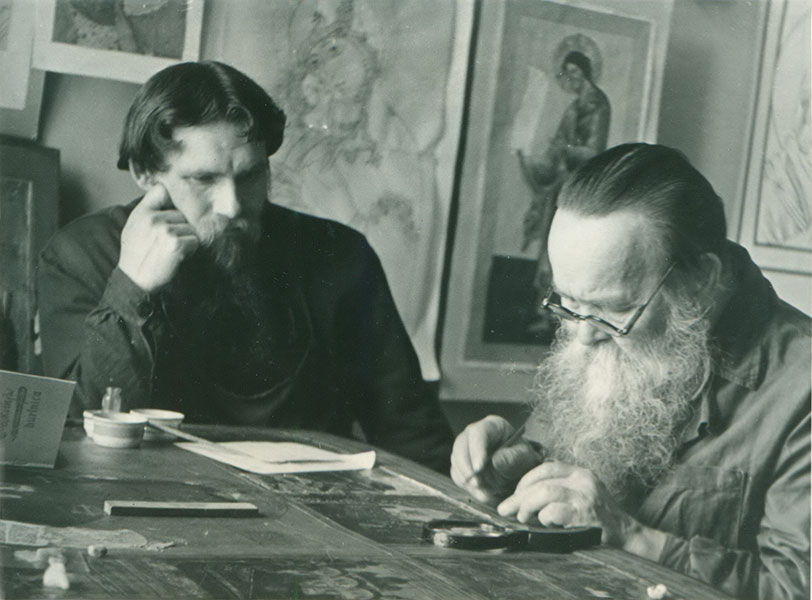

Каликин Федор Антонович (1876–1971) – старший реставратор Государственного Эрмитажа за реставрацией икон РГСО в 1959 г.

Выразителен облик художника-реставратора Федора Антоновича Каликина (1876–1971), запечатленный фотографом Б. С. Скобельцыным в 1959 г. Опытнейший реставратор станковой живописи и выдающийся собиратель памятников русской старины, иконописец, создатель лицевых рукописей, родился в деревне Гавриловской Спасской волости Тотемского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. Обучался искусству иконописания в селе Кимрах. С 1931 г. по 1952 г. работал в Государственном Эрмитаже в звании реставратора по древнерусской живописи. В довоенное время он принимал участие в реставрации 4 древних икон для Псковского музея. После Великой Отечественной войны до 1955 г. Ф. А. Каликин расчистил образ Мирожской Богоматери Оранта – коренной святыни Псковской земли. Благодаря раскрытию первоначальной живописи он смог уточнить, что почитаемая икона была написана в XVI в. и является списком с другой более древней иконы XIII в., поскольку на ней имеются портретные изображения псковского князя Довмонта и его жены княгини Марьи Дмитриевны, представленных не как святые, а в виде донаторов (заказчиков) образа. После проведенной реставрации Оранты Мирожской Ф. А. Каликин сделал с нее список в уменьшенном виде, как икону-локотницу, и подарил ее в почесть и в знак дружбы настоятелю Псковской старообрядческой общины Макарию Аристарховичу Епифанову. Ныне этот образ находится в храме Николы от Каменной ограды.

Отдельная витрина посвящена Ивану Никифоровичу Заволоко. (17.12.1897, г. Режица Витебской губ., ныне Резекне, Латвия – 8.03.1984, там же) – русскому староверу-просветителю, выдающемуся деятелю старообрядчества, представителю федосеевского согласия, наставнику, историку, краеведу, собирателю древностей, педагогу.И. Н. Заволоко редактировал журнал «Родная старина» издававшийся в Риге с 6 ноября 1927 по 9 июля 1933. Всего вышло 13 выпусков. Он был автором 75 статей в нем. Среди них очерки, посвященные древней псковской иконописи, зодчеству, народному русскому узору. Они имеют краеведческое и этнографическое значение. В журнале публиковались изображения и фотографии памятников древлеправославной культуры, в том числе находящихся в Пскове, Изборске и Печерском монастыре. Четыре разных выпуска журнала «Родная старина», а также «Альбом старинных русских узоров» (Рига: Саламандра, 1929) были подарены самим издателем в Древлехранилище Псковского музея в июле 1965 г.

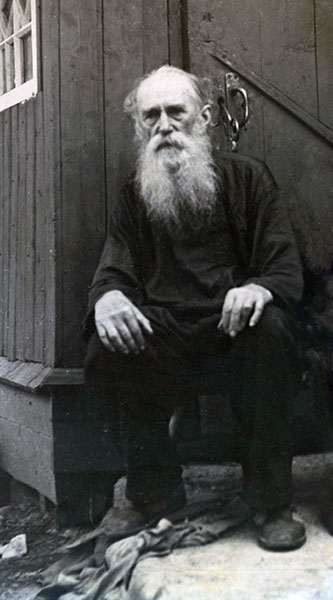

Почетное место на выставке отведено Макарию Аристарховичу Епифанову (1894–1987). Его фотографический портрет 1970-х гг. был установлен во втором зале с изразцовой печью, на мольберте, рядом с крупными изображениями двух псковских храмов – Василия на Горке и Николы от Каменной ограды, – в которых отец Макарий служил настоятелем. Он являлся одним из крупнейших собирателей старопечатных и рукописных книг в XX в., и долгие годы служил духовным наставником Псковской старообрядческой общины.

Епифанов Макарий Аристархович (1894–1987)

Во многом благодаря его усилиям Псковская Поморская община смогла возобновить соборные богослужения в годы Великой Отечественной войны при немецкой оккупации. В 1941 г. моления проводились на дому. Для этого на Петровском посаде в Каменном переулке был приспособлен частный дом № 12 на левом берегу реки Псковы. Иконостас приобретен с торгов. В начале 1942 г. у немецкой администрации староверы выпросили храм Василия на Горке в центре города. До марта 1944 г. в нем служил и наставничал отец Макарий Аристархович Епифанов. Когда немцы начали готовиться к отступлению и угоняли из Пскова население в Германию, отец Макарий смог добиться переселения с семьей на родину в Латвию, в деревню Шниткино Прейльской волости Двинского уезда. Там он служил в сельских храмах Крупенишки и Вайново.

В 1947 г. Макария Аристарховича арестовали органы КГБ как «служителя культа» и «врага народа», находившегося на оккупированной территории. 10 лет он провел в тюрьмах Резекне, Риги, Даугавпилса, Ленинграда и в лагере Инты (республики Коми) на севере России.

Перенеся репрессии, М. А. Епифанов вернулся к семье в Даугавпилс, а после смерти жены в 1957 г. переехал в Псков с семьей. С 1959 г. отец Макарий вновь возглавил Псковскую общину и 28 лет служил настоятелем при Никольском храме от Каменной ограды.

В это время происходило собирание храмовой утвари, ставшей основным достоянием общины. Пополнялся иконостас и богослужебная библиотека. Иконы и книги поступали как пожертвования и «задушные вклады» от членов общины: церковного причта и прихожан. Особое участие в этом богоугодном деле принимал сам настоятель о. Макарий, известный книжник и любитель отеческой старины. Он много способствовал наполнению храма «Божьим милосердием»: иконами и книгами, приобретая их на свои скромные средства.

После смерти отца Макария Аристарховича Епифанова в 1987 г. часть его домашнего книжного собрания поступила в Древлехранилище ИРЛИ и ГПБ.

В XX в. заведующей Древлехранилищем (отделом рукописных и редких книг) Н. П. Осиповой удалось начать целенаправленный сбор старообрядческих книжных памятников для Псковского музея. За 15 лет с 1976 по 1990 гг. ею были организованы 20 археографических экспедиций по Псковской области с целью собирания рукописей, документов и редких книг для фондов музея. Наиболее ценными и значимыми приобретениями, поступавшими на музейное хранение, являлись остатки старообрядческих библиотек.

Одно из таких книжных собраний принадлежало Порфирию Алексеевичу Михайлову (1894–1984) – крестьянину-старообрядцу из деревни Тряпы Опочецкого района Псковской области. Его коллекция книг из 56 единиц хранения приобретена Псковским музеем от наследников П. А. Михайлова (дочери Елены Парфеновны Кривцовой в 1986 г.). Книги собирались несколькими поколениями крестьян Михайловых, которые служили наставниками в Соснивицкой моленной. Она находилась в деревне Соснивица Матюшкинской волости Опочецкого уезда (ныне в Красногородском районе Псковской области). П. А. Михайлов также являлся духовным наставником Соснивицкой старообрядческой общины.

В конце 1925 г. Соснивицкая моленная была упразднена. В 1929 г. она сгорела, но утварь, иконы и книги удалось спасти. Их разобрали по домам прихожане, сохраняя для богомоления.

Сам Порфирий Алексеевич был писцом богослужебных книг в 1930–1950-е гг. Он переписывал каноны, делал сборнички выписок о браке, о посте, о вине, о заповедях. После утраты Соснивицкой моленной местные староверы молились на дому у отца Порфирия.

В мае 1976 г. экспедиция Псковского музея-заповедника вывезла из деревни Соснивиц коллекцию переданных местными жителями «саморучных», то есть рукописных книг XVI–XIX вв. Ныне 26 книг находятся в музейном Древлехранилище, составляя особый фонд Соснивицкой моленной. Среди них семь рукописных и 19 книг – старопечатные издания Москвы, Вильно, Гродно, Почаева с 1635 г. по 1912 г.

Фонд П. А. Михайлова содержит такие раритеты, как рукописное Евангелие тетр конца XVI в., певческие сборники на крюках XVIII–XIX вв., Минея общая, изданная в 1600 г. московским печатником Андроником Тимофеевым Невежей, Евангелие учительное Кирилла Транквиллиона (Ставровецкого), изданное в Рахманове в 1619 г. Всего 56 единиц хранения старопечатных книг и рукописей XVI – первой половины XX вв.

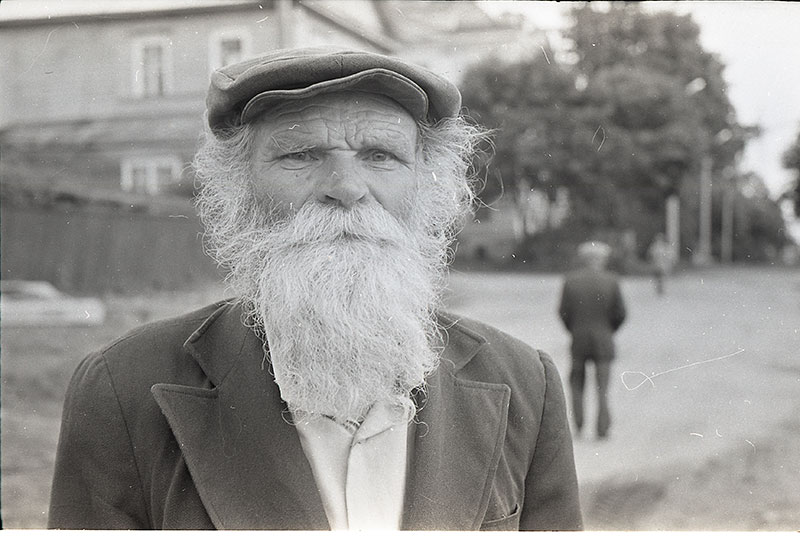

Михайлов Порфирий Алексеевич (1894–1984). Фото 1976 г.

На выставке использована фотография П. А. Михайлова, сделанная в 1976 г. незадолго до его кончины, а также показаны две книги из его собрания. Это шедевры книгоиздательского искусства московской типографии при Преображенском богаделенном доме. Обиход крюкового знаменного пения – полихромное факсимильное издание первым тиснением 1911 (7419) г. с нарядного Обихода поморского письма. Другая книга – Минея праздничная, изданная третьим тиснением в 1917 (7425) г. с Минеи праздничной1650 (7158) г. «Съ дополненiемъ праздничныхъ службъ изъ Миней мѣсячныхъ, Трофолоевъ и Цвѣтныя Трiоди». Сей фолиант имеет внушительные размеры: 37,4 х 25,5 х 11,5 см. Объем на 682 листах.

Приходится сожалеть, что доведенное до совершенства в начале XX в. книгоиздательское дело старообрядцев вскоре было порушено революционной смутой и гражданской войной. В советское время было прекращено издание религиозной и богослужебной литературы, церковные типографии разгромлены и конфискованы, готовые тиражи книг уничтожались и сдавались в макулатуру.

Безбожные гонения вновь побудили старообрядцев к созданию рукописных творений и переписыванию духовно необходимых книг. Примером такого мастерства на Псковской земле служит благородная деятельность Терентия Григорьевича Мишеникова (1901–1976) – мастера-доброписца певческих рукописей.

Мишеников Терентий Григорьевич, мастер доброписец певческих рукописей. Деревня Острова

Т. Г. Мишеников родился в 1901 г. в городе Борисове, Литовской республики. После Великой Отечественной войны переселился и проживал в деревне Острова Шилинского сельсовета Порховского района Псковской области, где и умер после 1976 г.

В деревне Острова III стана Порховского уезда находилась Островская старообрядческая община. Оттуда происходят рукописные нотные сборники крюкового знаменного распева, написанные в 1930–1950-е гг. Т. Г. Мишениковым – старообрядческим головщиком, списателем книг и проповедником. Вместе со второю женою Александрой Никитичной Ивановой (1914 г. р.) они были исполнителями духовных стихов и народных песен. В декабре 1983 г. коллекция книг и рукописей Т. Г. Мишеникова была куплена у его наследника Николая Петровича Иванова экспедицией Псковского музея-заповедника для Древлехранилища. В коллекции насчитывается 42 единицы хранения. Это 6 рукописей, в том числе четыре певческих сборника, написанных рукою самого Т. Г. Мишеникова, 30 старопечатных книг, 5 книг гражданской печати и 1 журнал.

Из них на выставке показаны шесть предметов. Это древний церковный богослужебный «Устав (Око церковное)», изданный в царствование Михаила Феодоровича, в патриаршество Филарета в Москве на Печатном дворе в1633 (7142) г.«Поморский устав» церковный, опубликованный в Саратове книгоиздательством поморцев-брачников В. З. Яксанова в 1912. Певческая книга «Праздники» на двунадесятые великие праздники, изданная в Киеве фото-лито-типографией С. В. Кульженко в 1910.

Кроме того, для наглядного понимания догматических убеждений староверов, как пример апологетического сочинения, на выставке помещена книга под названием «Выписки из Священнаго и святоотеческаго писания, и творений святых отцов и учителей церкви. О внесении патриархом Никоном и его приемниками новизн и ложнаго учения. Часть первая. Собрал Ф. Пермяков». Она была издана в Москве в типографии П. П. Рябушинского в 1912 г.

В качестве образцов рукописных творений самого Терентия Григорьевича Мишеникова представлены «Праздники, на крюковых нотах», созданные в городе БорисовеЛитовской республики в 1930-е гг., а также Каноны: «В субботу мясопустную. Творение Федора Студита» и«Канон за единоумершего», написанные с крюковыми нотами гусиным пером вдеревне ОстроваПорховского районаПсковской области в1970–1976 гг.

Псковские мастера-староверы. Цельность натуры старообрядцев, их суровая благообразность и живое хранение традиций древнего мастерства, вдохновили художника П. П. Оссовского на написание картины «Псковские кузнецы Петр и Кирил», эскиз которой (1972 г.) также представлен на выставке вниманию публики. Петр Павлович Оссовский (1925–2015) — народный художник СССР, академик Российской Академии художеств, один из родоначальников сурового стиля в живописи, любил Псковскую землю, вдохновлявшую его на творчество. Художник познакомился с псковскими кузнецами еще в середине 60-х гг. XX в. и с тех пор неоднократно возвращался к их образу, создавая новые авторские повторения портрета в разных вариантах.

Кирилъ Васильевичъ, кузнецъ, в мастерской В.П. Смирнова. Фото М.I. Семенова, май 1967г.

Псковский мастер кузнечного дела Кирил Васильевич Васильев (1891–1979) родился в деревне Крыжики Псковского уезда. После Великой Отечественной войны в 1958–1972 гг. работал в Псковских реставрационных мастерских (ПСНРПМ), где изготавливал кованые изделия для восстановления памятников древнего псковского зодчества. Это были прапоры для башен Псковской крепости и Псково-Печерского монастыря, кованые кресты на церковные главы, железные связи для укрепления сводов старинных палат и храмов, витые художественные решетки для окон, ставни, двери, подсвечники и многое другое. Кузнечная мастерская Псковской реставрации находилась в здании церкви Преполовения Пятидесятницы в Пскове. Там К. В. Васильев работал в паре с другим мастером и единомышленником – Петром Андреевичем Ефимовым (1892–1971). П. А. Ефимов родился в деревне Подгорье Псковской губернии. Оба кузнеца были старообрядцами, ходили в храм Василия на Горке, а затем и в церковь Николы от Каменной ограды, являясь деятельными членами общины. Как уважаемый прихожанин К. В. Васильев входил в руководящий состав старообрядческой общины и избирался на должность председателя ревизионной комиссии.

С кузнецами Кириллом и Петром дружил псковский архитектор-реставратор и художник Всеволод Петрович Смирнов (1922–1996) – автор проектов реставрации крепости Псково-Печерского монастыря, Покровской башни и храма Покрова и Рожества Богородицы в Пскове. В 1967 году В. П. Смирнов оставил реставрацию и полностью посвятил себя кузнечному ремеслу, создавая прапоры для башен, военные мемориалы и памятники. Его первыми учителями в кузнечном деле еще в 1950–60-х годах были рабочие Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (ПСНРПМ), кузнецы-старообрядцы Кирилл Васильевич Васильев и Петр Андреевич Ефимов. Свои первые кузнечные изделия В. П. Смирнов ковал вместе с ними. Так, в 1967 году был выкован прапор для Власьевской башни Псковской крепости.

Русские староверы издавна вели трезвенный и трудолюбивый образ жизни, органично происходящий из религиозно-нравственного воспитания и христианского самосознания. Их навыки в традиционных ремеслах и мастерстве, усердие в работе, доходящее до подвижничества, привлекали внимание художников, замечавших духовную красоту простых людей труда. Фотографии всех псковских мастеров–староверов, трудившихся в реставрационной мастерской, были выполнены архитектором-реставратором М. И. Семеновым (1929–1996) в 1967 г. и в другие годы На снимках они запечатлены во время работы и при дружеской беседе.

Николай. Каменщик-реставратор. Фото Семенов М.И., 1994г. Ф. 1104. НВ-10617_6511

Другой архитектор-реставратор Б. С. Скобельцын в 1970-е гг. также фотографировал псковских староверов, среди которых был каменщик Николай. Он трудился в Псковских реставрационных мастерских (ПСНРПМ). По данным М. И. Семенова, «Николай был подсобником каменщиков реставрационной мастерской г. Пскова в 1970-е гг. Впоследствии жил в Стругах Красных». Николай участвовал в реставрации многих памятников древнего псковского каменного зодчества. Умело обтесывал известняковые плиты и замешивал известковый раствор, вел кладку стен и сводов, производил вычинки утраченных и осыпавшихся частей древних зданий, сохраняя «камнесечное» мастерство и русские духовные традиции. Уже будучи в маститой старости, в июне 1994 г. Николай приезжал в Псковскую областную больницу на лечение. Тогда же на набережной Великой у речного порта он повстречался с реставратором М. И. Семеновым, который запечатлел его на своих фотографических снимках.

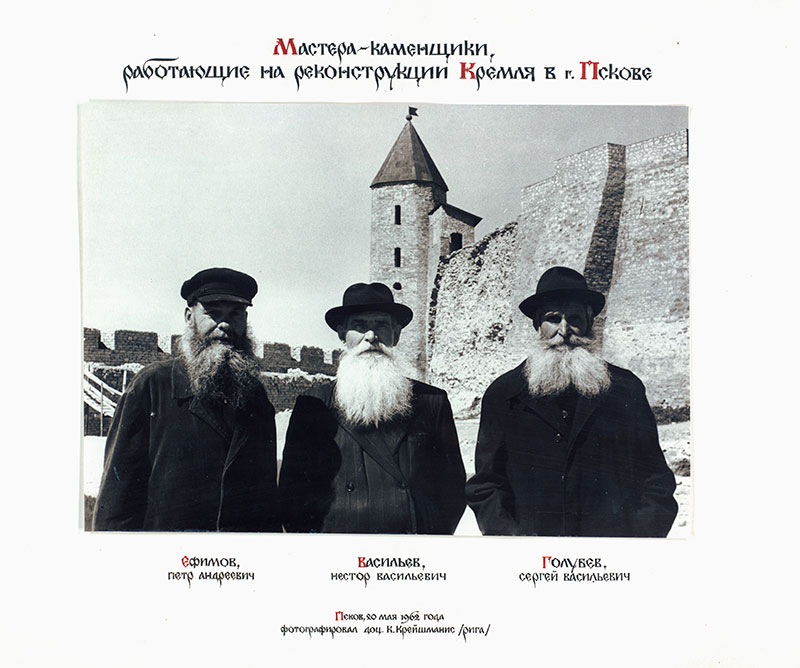

Псковские мастера-каменщики П.А. Ефимов, Н.В. Васильев, С.В. Голубев. Фото К. Крейшманис, 1962г. ПМЗ НВ-6029

В мае 1962 г. доцент К. Крейшманис из Риги сфотографировал в Пскове трех мастеров-каменщиков, работавших на реконструкции Псковского Кремля. Это были Петр Андреевич Ефимов, Нестор Васильевич Васильев и Сергей Васильевич Голубев. Все они входили в состав Псковской старообрядческой поморской общины, а двое из них занимали ответственные должности в ее руководстве. Согласно отчету за 1978 г. правление общины возглавлял председатель Сергей Васильевич Голубев (1893 г. р.). Ему помогали: члены правления совета общины Трифон Николаевич Орлов и Кирил Савельевич Савельев, казначея Зинаида Васильевна Жакова, председатель ревизионной комиссии Кирил Васильевич Васильев и члены комиссии Наум Спиридонович Спиридонов и Нестор Васильевич Васильев.

Преодолевая многочисленные трудности, гонения и притеснения, старообрядцы, благодаря своей внутренней духовной силе, сумели достойно сохранить свои убеждения, веру и традиции, и твердо противостоять чуждому внешнему давлению. По справедливому замечанию русского писателя В.Г. Распутина: «Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую очередь, что на добрых три столетия оно продлило Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. Эта служба быть может не меньше, чем защита отечества на поле брани»[1].

Сегодня старообрядчество – это живая связь с миром Святой Руси, с богатой и прекрасной культурой наших предков.

А. Б. Постников

[1]Распутин В. Г. Смысл давнего прошлого. // Россия: дни и времена (Публицистика). – Иркутск, 1993. – С. 176.

Р.В. Иванникова «Воспоминания о церковной жизни моих предков»

Максим Степанович Рыбаков с дочерью Дуней и сыном Селивестром

В конце XIX столетия Степан Васильевич Рыбаков вместе с одноверцами-старообрядцами и семьей переселился из-под Вильно (Вильнюс) в Белоруссию – в нынешний Жлобинский район Гомельской области. На то время местный пан продавал землю дешево, т.к. это были болотистые, лесные и глухие территории. И вот многие староверы решили переселиться сюда. Переезжали зимой на лошадях с маленькими детьми. Выкопали землянки и сразу стали рубить лес для продажи и весной раскапывать землю. Так в тяжелых условиях трудились, но о Боге не забывали. Вскоре принялись за постройку моленной. Построили Свято-Троицкую моленную на больших валунах с двумя притворами-крыльцами и колоколом. Я была ребенком, однако со старшей сестрой в праздники, а особенно на Пасху, повязывали платочки на булавку и шли чинно в моленную с мамой. Безусловно, долго мы не могли молиться, начинались шалости и нас выпроваживали. А на улице уже собиралась ватага детей и вот уж мы тут отрывались – на крыльцах, как обезьяны, висели и под церковью ползали – раздолье! У Степана Васильевича было много детей, но мне не удалось узнать, сколько точно. Очень поздно спохватилась, все бабушки и дедушки и родители ушли в мир иной. Однако о некоторых из них знаю и имею фото – сыновья: Максим Степанович (1873 – 27 апреля 1933), жил в Ново-Александровке (Слобода), и Николай Степанович (1887 – 1979), проживал в д. Китаны (Ново-Марьевка), похоронен д. Скарина, сестра их Васса Степановна.

Максим Степанович в Москве у Морозовых ( на обратной стороне надпись) сестры и служанка их

Максим Степанович Рыбаков был духовным наставником в построенной моленной после отца Зотика, обучался на духовного наставника в Москве на Преображенке и служил там же, возможно, у Морозовых – на то время богатые люди имели свои моленные. Сохранилось фото, на снимке – сестры Морозовы, их служанка и Максим Степанович. Когда начались гонения на веру в Москве, ему посоветовали уехать в Белоруссию в надежде, что его там не тронут. Но все же и его постигла та же участь, что и многих других духовных лиц в то время, – его сослали с женой на Урал. Там они пробыли 3 года. Через некоторое время пришло письмо от него брату с просьбой, что если односельчане напишут прошение и поручатся за него, то его отпустят домой. Начальник колонии был хорошим человеком, и у Максима Степановича сложились с ним взаимно уважительные отношения. Так и произошло. В деревне Максим Степанович имел репутацию грамотного и достойного поведения и уважения. Даже я помню в детстве, как вспоминали его старые люди с любовью и уважением. Их с женой отпустили из ссылки весной 1933 года. До железной дороги шли пешком 2 недели вдоль реки и на саночках везли продукты и книги божественные, которые брали с собой в ссылку. Потом поездом добирались. В поезде люди кормили их. По приезду в Белоруссию поехали к дочери Евдокии, которая жила в д. Барсуки Бобруйского района, поскольку в Александровке дом их разграбили. Однако местное руководство начало издеваться и запугивать Максима Степановича, и он решил поехать на родину в свою деревню Ново-Александровку. По приезду на следующий день сердце не выдержало, и он умер. Похоронили его на своем кладбище в деревне Скарина с почетом. Я его всегда поминаю и на родительскую Троицкую субботу молюсь литию.

Мой дедушка — Николай Степанович Рыбаков

Позже уже избрали духовным наставником его брата Николая Степановича, то бишь моего дедушку, который служил до глубокой старости и также был примером и пользовался большим авторитетом среди своих односельчан и для нас внуков. В 1961 г. Советская власть разграбила моленную, колокола сбросили, а здание переоборудовали в клуб с последующим сносом, к большому сожалению. Население выступило против закрытия моленной, взявшись за руки, не подпускали коммунистов и милицию к моленной. Но все же власть взяла верх, похватала несколько рьяных людей и в том числе женщину – Сухоцкую Вассу с маленьким ребенком, затолкали в воронок и увезли в райцентр. Также и иконы забрали. Арестованных людей оштрафовали и не выпускали до тех пор, пока односельчане не выкупили их. Престольную икону Спасителя (размером где-то 1,5 м на 1м) две женщины на телеге успели вывезти в д. Турковская Слобода, где до сих пор она и находится. Воры пробовали ее украсть, но икона большая, не тут было. Удивительно, что все моленные вокруг порушили, а вот в Турковской Слободе уцелела.

Потом люди молились, как все – в домах, однако власть в лице местного милиционера постоянно терроризировала духовного наставника, чтобы он не проводил службы. Но верующие и мой дедушка не испугались и продолжали молиться. В настоящее время деревни пришли в упадок, дети все уехали в города, старики умерли. Скоро не узнаешь и места, где были деревни, все старые дома закопали и осталось по два дома. Вот такова история староверов, когда-то переселившихся в Белоруссию…

Р.В. Иванникова

И.А. Мельников «Мы должны себя судить, а не людей…»: памяти инокини Екатерины (Лангель) и старца Ефрема (Михайлова)

«Мы должны себя судить, а не людей…»:

памяти инокини Екатерины (Лангель) и старца Ефрема (Михайлова)[1]

Некогда проповедь Христа прозвучала приговором привычному рабовладельческому миру, основанному на господстве и подчинении, гордыне богатых и знатных и уничижении бедных и рабов. Воплотившийся Бог сказал: «кто хочет между вас быть большим, да будет вам слугой» (Мф. 20, 26). В апостольские времена христиане жили единодушно. Мы знаем примеры, когда рабы и их хозяева объединялись одной верой и вместе претерпевали муки и лишения, становясь гражданами Небесного Иеросалима. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного (Кол. 3, 11) – звучала проповедь Христова ученика Павла. Со временем слова этой проповеди в сердцах многих христиан потускнели, были завалены пылью и тленом мирских пристрастий. Лишь избранные, скрываясь в пустынях и лесах, бросали вызов князю мира сего, уловлявшему людей богатством, мирскими чинами и званиями. Однако таких людей было меньшинство, поэтому они и стали святыми, своего рода одинокими огнями, светящими нам во тьме, в которую человечество повергло себя, сойдя с пути христианства. Со временем это привело к отступлению от веры и конечному падению всех церквей и иерархий.

Во время церковного раскола XVII века большинство богатых и сильных, включая высший епископат, не посмели выступить против отступничества и гонений, воздвигнутых на христиан. Однако во время обострения духовной брани, как и на всякой войне, с новой силой проступают не только худшие, но и лучшие черты человека. Мы знаем примеры стойкости боярынь Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой, епископа Павла Коломенского, которые не побоялись лишиться имений, сана, званий и чинов за учение Христа. Со временем гонения на христиан изменились и стали более легкими. Но и все обстоятельства жизни стали мягче, люди – слабее. Однако неизменной для наиболее достойных из них осталась любовь к христианству и своей бессмертной душе. Я хочу рассказать историю инокини Екатерины (в миру – Елизаветы Лангель), которая, будучи дворянкой, немкой и происходя из лютеран, избрала древлеправославие, стала инокиней и духовной дочерью крепостного, до конца жизни перенося преследования за веру от новолюбцев.

Елизавета Лангель родилась в 1791 году в Санкт-Петербурге. Ее мать, коллежская советница Екатерина Дешель, принадлежала к лютеранскому вероисповеданию, но в сознательном возрасте крестилась в старую веру и приняла федосеевское согласие. Над дочерью она первоначально совершила новообрядческое крещение, но когда Елизавете исполнилось семь лет, крестила ее в христианстве федосеевского согласия. В 1807 году Елизавету выдали замуж за надворного советника Федора Лангеля, причем обряд бракосочетания совершили в придворной церкви Спаса Конюшенного ведомства на Мойке. Для этого ее убедили наружно принять новую веру. Прожив в браке семь лет, Елизавета не пожелала дольше скрывать свои убеждения. Она рассталась с мужем и уехала в Норскую Покровскую федосеевскую пустынь в Стародубье. Там в 1826 году Лангель приняла иноческий постриг с именем Екатерины, а в начале 1840-х годов инокиня переехала в город Крестцы Новгородской губернии.

В уездном городке Лангель привлекла внимание духовенства благодаря своему иноческому одеянию. Тут же решено было отправить к ней для «увещания» (принудительной проповеди никонианства) попа крестецкой церкви Нередицкого. Эта процедура возмутила инокиню Екатерину. В отличие от почти бесправного крестьянства, она, как дворянка, имела возможность в письменной форме напрямую обращаться к полицейским чиновникам на равных. В письме уездному исправнику инокиня рассказала, как поп обзывал в ее присутствии Спасителя «равноухим». Этот аргумент Нередицкий позаимствовал из трудов никонианского церковного учителя, причисленного этой церковью к лику святых – Димитрия Ростовского (Туптало). Он в своем памфлете против христиан «Розыск о раскольнической брынской вере» утверждал, что имя Исус – это не настоящее имя Спасителя, а позорное прозвище, означающее «равноухий».

Инокиня Екатерина вступилась за имя Спасителя. После этого к ней прислали другого попа, но и он не смог обратить ее в свою веру. Когда священник Иван Смирнов стал лукаво говорить ей, что особенно заботится об ее «обращении» потому, что она «отторглась» от официального православия в сознательном возрасте, «между тем, как другие никогда не принадлежали к церкви и с малолетства воспитывались в расколе», инокиня Екатерина ответила, «что в младенческих летах тоже первоначально была она не православного, а лютеранского исповедания, и, хоть впоследствии была миропомазана, но в таких летах, когда еще не понимала важности этого». Таким образом, инокиня Екатерина подчеркивала сознательность своего выбора веры и готова была отстаивать его перед Санкт-Петербургским митрополитом.

В письме, написанном на имя Смирнова, она демонстрирует подлинное христианское смирение. Говоря, что «нужно себя судить, а не людей», она продолжает: «Надо положить <упование> на власть Царя Небесного, да устроит, как душе моей на пользу. Ибо Он управляет судьбою человеческою, и влас главы нашея не гинет без Его Святой воли!» Человек не имеет права принуждать другого к чужой вере, ведь таким образом он присваивает себе божественное право: «<…> скажите мне, кто может Его защищать? Ниже́ сам царь, мечтающий быть Его приемником. <…> поверьте, тот Его обижает, кто Его защищает. Неужели не силен Бог со мною сделать то, еже хощет?» В завершительной части письма инокиня Екатерина подтверждает свою решимость пойти на поселение «или заключенной быть в острог до конца моей жизни», а также просит священника не утруждать ее более своим посещением, предъявив начальству данное письмо как знак ее непреклонности к любым увещаниям в будущем.

Вероятно, в связи с ухудшением состояния здоровья, не дожидаясь окончания судебных разбирательств, в 1846 году инокиня Екатерина (Лангель) покинула Крестцы и уехала в Петербург. Однако судебное разбирательство, начавшееся в 1842 году, продолжалось и в дальнейшем. Крестецкий уездный суд в 1846 году постановил сослать инокиню Екатерину на Кавказ, вменив ей в вину «незаконное» (по мнению чиновников) пострижение и «оскорбление» священника. Дело дошло до высшего начальства. Министр внутренних дел Л. А. Перовский предложил смягчить наказание, заключив инокиню Екатерину (Лангель) в один из монастырей государственной церкви. Для этой цели даже подобрали Горицкий женский монастырь Новгородской епархии. Дело оставалось за малым – необходимо было разыскать строптивую немку. Лишь в октябре 1849 года Санкт-Петербургская управа благочиния отрапортовала, что коллежская секретарша Елизавета Петрова Лангель скончалась еще в июне 1846 года, вероятно, почти сразу после приезда из Крестец, в связи с мучившей ее в то время болезнью. Еще несколько месяцев неповоротливая николаевская государственная машина выясняла личность умершей – и после смерти лукавый не хотел отпускать инокиню Екатерину. Окончательно дело было завершено в январе 1850 года, и, за смертью обвиняемой, оставлено «без последствий».

Приезд инокини Екатерины (Лангель) в Крестцы не был случаен. В соседней Локоцкой волости проживал инок Ефрем (в миру – Ефим Михайлов), которого она называла единственным человеком, от которого она может принять благословение, своим «духовным отцом». Жизнь этого человека заслуживает отдельного повествования.

Ефим Михайлов родился в 1787 году в д. Жабенцы Крестецкого уезда и был крепостным князей Голицыных. В 1821 году, взяв паспорт на год, он отправился в Петербург и, сойдясь с тамошними староверами, уехал в Норскую федосеевскую обитель Черниговского уезда. Застигнутый там опасной болезнью, Ефим принял иноческий постриг с именем Ефрем. Поправившись, он провел в обители десять лет, пока его не нашел отец, которому стало в тяжесть «по старости его лет оплачивать госпожи оброки». Под влиянием просьб родителя, Ефрем вернулся в родные места. Следуя наставлению духовного отца, старца московской Преображенской федосеевской обители Филарета, он выстроил небольшую келью в саду родственника, где изредка исправлял требы односельчан.

Вероятно, инок Ефрем (Михайлов) познакомился с надворной советницей Елизаветой Лангель либо в Петербурге, либо уже в Стародубье. Вернувшись в родную деревню, он несколько раз подвергался суду за проповедь христианства в 1832, 1852 и 1857 годах. Благодаря первому следствию мы и знаем биографию старца. Всякий раз инок отделывался лишь предупреждениями и запретом носить иноческое облачение, причем даже этими ограничениями он демонстративно пренебрегал. Чиновники отмечали, что, несмотря на ненависть попов, старец Ефрем пользовался глубоким уважением помещиков Аглаиды Павловны и Павла Васильевича Голицыных.

В 1849 году они дали отцу Ефрему вольную. Старец приписался в государственные крестьяне деревни Лякова, где с дозволения Павла Васильевича Голицына имел «собственный домик и при оном садик», а также присматривал за пчелами самого князя. Голицыны продолжали покровительствовать старцу и после, несмотря на строгие «внушения» петербургского начальства.