Маргарита Алмазова «На Керженце»

Керженский край – место, куда старообрядцы с конца 17 века притекали со всех уголков России. Каких только согласий и течений здесь не было. Иногда идешь по лесу и, неожиданно для себя, встретишь старинный тракт 300-летней давности или тропку, по которой когда-то шли гужевые повозки. Глубокие равномерные бороздки от копыт расскажут, куда и откуда шли груженые телеги. С приходом старообрядцев население Семенова увеличилось, разнообразнее стали и промыслы керженского края. В петровские времена образовались многие деревни и села.

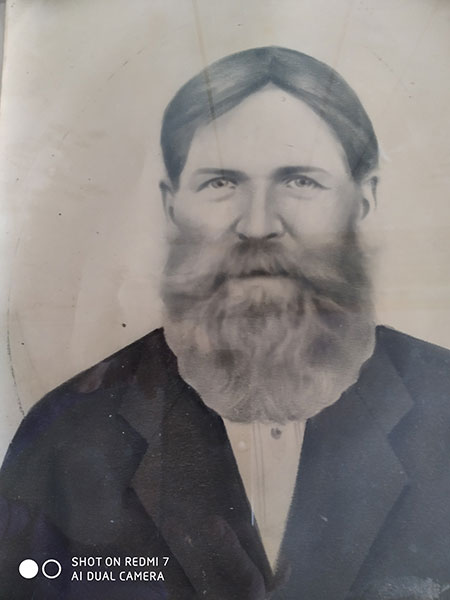

Поломное, Хвойное, Огибное – деревни на берегу Керженца, которые когда-то были окружены скитами. Немало жило здесь и христиан-поморцев. Сейчас в этом крае на службу собираются в рабочем поселке Фанерное (39 км от Семенова). Мы решили посетить службу на праздник Преображения Господня. Службу сейчас правит Марья Захарьевна Алексеева (урожденная Староверова). Все ее родственники были старообрядцы поморского согласия. В годы советской власти фамилия изменяли, поскольку боялись преследования и репрессий. В 1937 г. родной ее дядя Роман Алексеевич Староверов был осужден в п. Ковернино и расстрелян, могила находится на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Ее отец – Захар Алексеевич Алексеев долгие годы вел службы в Поломном и крестил детей. В доме его все называли тятя.

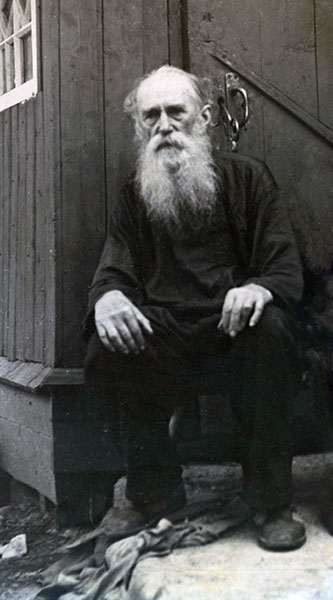

Сохранилась единственная старинная фотография, на которой все семейство запечатлено в богослужебной одежде с лестовками.

Сейчас весь приход 4 — 6 человек, но служат по старинному поморскому уставу как и 100 лет назад. Бабушки рассказывают, что в детстве с печки вслушивались в каждое слово, которое говорили старшие, запоминали и сохраняли традиции. Пение у них и правда очень мелодичное, красивое и искреннее. Празднично было в избе во время молитвы, кадили иконы, освещали яблоки, зажигали свечи. Дом для служб благословила одна из прихожанок Агафья Ивановна Хренова, которая год назад отошла ко Господу.

Вышли мы из этого дома в большой радости и благоговении к древней христианской вере.

Маргарита Алмазова

«Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст

«Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст