Tag Archives: Статья для гранта

Четвертые Ковылинские Чтения в Московской Поморской Преображенской общине, посвященные 300-летию создания «Поморских ответов»

6 декабря 2023 г. на территории Московской Поморской общины в конференц-зале в Братском корпусе прошли Четвертые Ковылинские чтения. Конференция была организована в рамках программы Президентских грантов «Культурно-Паломническим центром имен протопопа Аввакума». Когда-то в 2014 г. первые Чтения были организованы в Московском Историко-Архивном институте при поддержке руководителя Всероссийского и Московского краеведческих обществ Владимира Фотиевича Козлова, известного историка, автора книги «Москва старообрядческая».

Постепенно, проведение Ковылинских чтений стало доброй традицией, после реставраций помещений Московской Поморской общины форум стал проводится на территории бывшего Московского Преображенского старообрядческого монастыря. На Чтения приезжают староверы со всей России и Белоруссии, раньше гостями были представители Прибалтики, Украины, но сложность получения виз ныне препятствует этому.

Тем не менее, в этом году на Чтения, которые были посвящены 300-летию известного исторического и церковно-канонического памятника «Поморские ответы (1723 г.) собралось более 75 человек, было зачитано около 25 докладов, часть выступлений было прислано для публикации в сборник Чтений. Собрались староверы, приехавшие из разных регионов России, в том числе Сибири, Севера, Урала, Поволжья, Забайкалья, Великого и Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии. Руководство Российского Совета представляли два заместителя председателя Совета Андрей Станиславович Клямко (СПб) и Алексей Александрович Безгодов (В.Новгород). Открыл конференцию с приветственным словом председатель Московской Поморской общины Александр Иосифович Лепешин, он рассказал о том, как много было сделано для реставрации помещений МПСО и пожелал плодотворной работы участникам форума. Фундаментальные доклады по истории и значению «Поморских ответов» были сделаны проф. Шаховым М.О. (директором Фонда «Правда Русская»), а также редактором Поморского старообрядческого календаря, автором многих книг по истории староверия Кожуриным К.Я. Также хочется отметить насыщенный доклад д.ф.н. Юхименко Е.М., она является одной из ведущих специалистов по культурно-историческому наследию Выговской обители, автор многих книг и публикаций. Неожиданным стал доклад Половинкина о новообретенном экземпляре раннего списка «Поморских ответов» в Самарской Поморской общине. Неожиданной темой явился доклад А.Б.Постникова (Псков) о гектографе «Помрских Ответов» из собрания Батова, эти доклады значительно расширяют наши представления о бытовании книги в староверской среде и освзях между историческими центрами староверия и личных связях известных поморских деятелях. Знаменитому историческому памятнику, как примеру духовной борьбы с новообрядческим прозелитизмом, были посвящены выступления Мельникова А.П.( Усть-Цильма), Деликатного А.Г. (Крестцы)

Также на форуме было много выступлений, связанных в целом с историей Поморской церкви в разных регионах: Дронова Т.И. (Сыктывкар), Данилов М.Б., Меньшакова Е.Г. (Нарьян Мар), Аринин П.В. (Ульяновск), Мацнев С.В. (Вологда), Петров С.П.( Улан-Удэ) и др. Хотелось бы отметить также доклады представителей академической науки, посвященные книжности: Крутовой М.С, Трифиловой Е.С. (Рукописный Отдел РГБ), Волкова И.А. ( Серпуховской краеведческий музей, ) Игнатовой Т.В., Дурнова А.Г. ( Музей истории Преображенского монастыря). Искусствоведческие выступления были посвящены истории староверского литья (С.А.Афонин, Москва), а также традициям поморской иконописи Д.Е. Мальцева (СПб).

Завершилась конференция торжественным открытием «Музея истории и культурного наследия староверия», организованным председателем правления КПЦ им. прот. Аввакума Пашининым М.Б. в соседних с конференц-залом помещениях. Выставка включает в себя несколько сот экспонатов, первый зал посвящен в основном староверской книжности, это старопечатные и рукописные книги, лубки, старинные фотографии староверов разных регионов, резные (на дереве) иконы, предметы церковного быта – коллекция кадильниц. Собрание содержит предметы 17-20 вв. Второй зал посвящен иконописи, часть коллекции — иконы Выговского письма 18-19 вв., другая часть образа Московских Преображенских мастерских. Значительная часть собрания посвящена традиции Преображенских меднолитых мастерских. Также в этом зале находится фотовыставка Московский Преображенский Старообрядческий монастырь (автор Пашинин М.Б.). Вехи истории. В третьем зале размещена фотовыставка, посвященная староверам Русского Севера (автор Пашинин М.Б.). Музейная экспозиция получила пололжительные отзывы не только от староверов, но и от представителей музеев и академической науки. Также подарком участникам конференции была однодневная выставка списков «Поморских ответов» XVIII века и других уникальных рукописей из собрания М.С.Бывшего.

На следующий день 7декабря празднование 300-летия «Поморских ответов» продолжилось в Пашковом доме Рукописного Отдела РГБ, именно там хранятся рукописные оригиналы 1723 г. в собрании известного собирателя староверских древностей Е.Е.Егорова. Несколько докладов на этом Международном Старообрядческом Форуме делали староверы-поморцы (участвовали представители разных согласий). Эти доклады включены в этот сборник. На этом же Форуме участникам были вручены исторические подарки – репринтное переиздание, напечатанного с оригинала Преображенской типографии в 1911г., изданное стараниями «Культурно-Паломнического центра» накануне конференции.

Максим Пашинин (модератор Четвертых Ковылинских чтений).

«Поморские ответы» в гектографированном издании Д. В. Батова из собрания Древлехранилища Псковского музея

А. Б. Постников

В Древлехранилище Псковского музея-заповедника сберегаются старинные книги, рукописи и документы XV–XX веков. По замыслу основателя Древлехранилища Леонида Алексеевича Творогова (1900–1978), все они объединены в фонды «первичного образования». Это означает, что фонды были образованы из остатков прежних библиотек и архивов, государственных или частных, поступивших на хранение в музей. Многие фонды названы по именам владельцев, которые являлись первоначальными собственниками, пользователями, авторами или создателями этих произведений письменности. Часть фондов получила наименование по местным государственным и церковным учреждениям, откуда происходят их документы, или от географических названий по старому административно-территориальному делению Псковской земли. Каждый фонд имеет прямое отношение к истории Псковского края. Созданные фонды содержат уже отобранные материалы для научных исследований на самые разные темы.

Одним из наиболее ценных и замечательных по своему составу является фонд псковского купца-старообрядца Петра Денисовича Батова[1]. В нем содержатся редкие рукописные и старопечатные книги второй половины XVI – начала XX вв. В годы Великой Отечественной войны это собрание претерпело значительные утраты, поскольку было эвакуировано из Псковского музея не полностью, а только частично. Наиболее ценными были признаны лишь рукописные книги и документы, которые в 1941 г. удалось вывести в город Советск Кировской области (слобода Кукарка). По окончании войны они без потерь вернулись в Псковский музей. Все же старопечатные и гектографированные издания остались в Пскове на оккупированной территории, были разграблены немцами и распылены. Впоследствии некоторые книги, вывезенные захватчиками за пределы Пскова, поступили в библиотеки других стран, в том числе Белоруссии. Но даже то, что удалось сберечь до нашего времени в Древлехранилище Псковского музея, представляет собой значительную часть книжного собрания Батова, которая свидетельствует о его былом великолепии.

Петр Денисович Батов родился в Туле в 1850-х гг. Его отец – Дионисий Васильевич Батов (1823–1910) – знаменитый в России староверческий духовный наставник и писатель[2]. Дионисий Васильевич был лично знаком с псковским купцом I гильдии Василием Николаевичем Хмелинским (1823–1899) и состоял с ним в переписке. На протяжении XIX в. представители семьи Хмелинских выполняли обязанности заступников и попечителей Псковской старообрядческой общины, неся свое благородное служение ради народа Божия. Как знаменосцы они оставались на виду, активно участвуя в общественной жизни города и представляя интересы своих братьев по вере. Их дело как церковную хоругвь воспринял с начала XX в. П. Д. Батов.

По рекомендации своего отца Петр устроился работать приказчиком к В. Н. Хмелинскому. Женившись на его дочери Елизавете Васильевне (1857 г. р. Псков – ум. в 1930-е гг. Порховский уезд), он унаследовал после смерти своего тестя его состояние, которое значительно приумножил благодаря своим деловым качествам[3].

Именитый псковский купец, потомственный почетный гражданин и коммерции советник П. Д. Батов был расстрелян большевиками в Пскове к 6 декабря 1918 г. Его обширное собрание русских древлеправославных икон и книг в начале 1919 г. было взято на сохранение в Псковский губернский музей[4].

Среди книг из библиотеки П. Д. Батова в музейном собрании сохранилось несколько гектографированных изданий его отца – Дионисия Васильевича Батова. Одно из них является предметом настоящего исследования. Это «Поморские ответы на 106 вопросов синодальнаго миссионера». Рукопись была напечатана на гектографе без указаний на место и время издания и, конечно, анонимно, из-за существовавших в то время государственных запретов на деятельность старообрядческих типографий. О личности Д. В. Батова, его изданиях и апологетических трудах существует несколько исследовательских статей[5]. Однако старообрядческие гектографированные издания в собрании Древлехранилища Псковского музея еще не становились объектом научных обозрений и публикаций.

После революции первым описанием кириллических изданий и славянских рукописей, поступивших на хранение в Псковский музей, занимался археограф Александр Сергеевич Ляпустин (1878–1938). «С 1 декабря 1923 года» А. С. Ляпустин был принят на работу в Псковский губернский музей в качестве научного сотрудника библиотеки для разбора и описания множества древних книг и рукописей из старого собрания и новых поступлений[6]. Сохранилась инвентарная книга его письма под названием «Краткое описание старинных книг Псковского Историко-Археологического Музея (Поганкины Палаты)». Она содержит сведения о 511 «славяно-русских» книгах, «печатных кирилловским шрифтом». Там есть описания изданий, поступивших из собрания П. Д. Батова. Но гектографированных изданий среди них нет.

Между тем, на внутренней стороне верхней крышки переплета «Поморских ответов» рукою А. С. Ляпустина железо-галловыми чернилами сделана запись: «Псковский Губмузей. Гект. Раск. Лит. № 1». Это означает, что письменный памятник был занесен первым номером в особую инвентарную книгу под названием «Гектографическая раскольничья литература». К сожалению, она не сохранилась до наших дней будучи утрачена в годы Великой Отечественной войны при немецко-фашистской оккупации Пскова вместе со множеством русских древностей, разграбленных и вывезенных из музея нацистами. Судя по тому, что на одном из гектографов в собрании Древлехранилища имеется наклеенная марка с инвентарным номером «267» из довоенного собрания Псковского Государственного Музея[7], следует полагать что их общее количество превосходило 267 единиц хранения. Столь значительное число гектографированных изданий могло поступить лишь из библиотеки купца П. Д. Батова, отец которого Д. В. Батов – крупнейший в России издатель старообрядческой литературы на гектографе. Приходится сожалеть о том, что от этого богатого фонда теперь в Псковском музее сохранилось всего несколько гектографированных произведений.

Вместе с А. С. Ляпустиным с 1923 г. разбором старинных книг из библиотеки Хмелинских и Батова в Псковском музее занимался археограф Л. А. Творогов. После Великой Отечественной войны из оставшихся во Пскове книг, спасенных от разграбления или возвращенных из эвакуации, а также из тех, что удалось вернуть от немцев, Л. А. Творогов создал Древлехранилище Псковского музея. В нем сберегаются рукописи, печатные издания и документы, из которых образованы отдельные фонды, в том числе – собрание книг и рукописей псковских купцов Хмелинских и Батова. Таким образом первым исследователем содержащихся в них книжных памятников был Л. А. Творогов. Ему принадлежит попытка реконструировать довоенное собрание книг, распределив их по фондам псковских купцов-староверов[8].

В начале 1953 г. сотрудник отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома В. И. Малышев побывал в Пскове с пятидневной командировкой для работы в Псковском музее, где, благодаря помощи Л. А. Творогова, коротко обозрел собрание рукописей, перечислив наиболее примечательные из них. В отчетной статье он упомянул о существовании коллекции рукописей «старообрядцев Д. В. Батова», Викулы Морозова и других, содержащей полемические трактаты, сборники, «различные письма, послания, “изъяснения”, “беседы” и прочее»[9]. Но не назвал ни одного произведения принадлежавшего перу Д. В. Батова, и даже не вспомнил о наличии гектографированных изданий в собрании Псковского музея.

Известно, что источниковед Андрей Иванович Плигузов (1956–2011), будучи в командировке в Псковском Древлехранилище 19–25 июня 1984 г., проглядывая старообрядческие рукописи в музейном собрании, обращался к рассмотрению гектографического издания «Поморских ответов» в фонде П. Д. Батова, о чем есть его собственноручная записка, вложенная в книгу. В ней на одной странице листа кратко описаны особенности оформления и состав рукописи. Однако в своих публикациях он нигде не упоминал о ней, не датировал и не атрибутировал издание.

В 1991 г. был издан «Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника (XIV – начало XX вв.)», составленный Н. П. Осиповой[10]. Среди 506 памятников старинной псковской книжности в нем представлены и старообрядческие рукописи, в том числе из библиотек П. Д. Батова, В. Н. Хмелинского, В. Ф. Боговского, В. Е. Морозова и других купцов, а также духовных наставников из крестьян. Краткие описания рукописных книг, сборников и тетрадей дают возможность составить представление о их внешнем виде и содержании. Следует отметить, что в этот каталог совершенно не попали имеющиеся в Псковском музее гектографированные издания старообрядцев.

В 1996–1998 гг. заведующая Древлехранилищем Псковского музея Н. П. Осипова вела работу по сбору материалов для каталога книг старообрядческих типографий. К сожалению, этот труд не был завершен и остался в рукописи[11]. В него вошли описания крупнотиражных типографских изданий, но гектографические произведения оказались совсем не представлены.

Итак, имеющиеся исследования, основанные на изучении материалов Древлехранилища Псковского музея, не содержат описаний сберегаемых в нем гектографированных старообрядческих произведений, даже упоминания о них в печатных работах отсутствуют.

Примечательно, что в существующей литературе, посвященной истории распространения рукописных книг «Поморских ответов», о их гектографированном издании не сообщалось, следовательно, оно было почти неизвестно специалистам по старообрядческой книжности и письменности. Единственное упоминание о существовании подобного издания находится в каталоге «Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук» (2012). Его составитель Н. Ю. Бубнов поместил краткое описание внешних особенностей книги, указав, что это издание Д. В. Батова рубежа XIX–XX вв.[12]. Таким образом в настоящее время известны два экземпляра гектографированных книг «Поморских ответов»: из Библиотеки РАН и Древлехранилища Псковского музея.

Задачей нашего исследования является научное описание редкого гектографического издания книги «Поморских ответов», хранящейся в Пскове, установление происхождения рукописи, ее атрибуция и выяснение истории бытования.

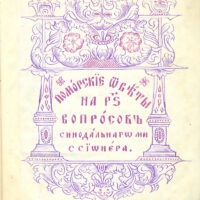

Для начала необходимо представить внешние особенности рукописи. (Рис. 1).

Описание гектографированного издания

«Поморскiе отвѣты на 106 вопросовъ синодальнаго миссiонера». [Андрей Денисов].

Место создания, время. [Тула: Издатель Д. В. Батов, 1890-е годы].

Содержание. 1). Оглавление «Отвѣтовъ» (л. 1–10). 2). Предисловие (л. 1–12 об. второй пагинации). 3). «Увѣщанiе» (л. 13–14 об. второй пагинации). 4). «Отвѣты» (л. 15–562 второй пагинации). 5). «Исторiя краткая о Отвѣтѣхъ сихъ» (л. 563–584 второй пагинации).

Надписи: отсутствуют.

Материалы, техника. Бумага, желатин, глицерин, анилиновые краски. Гектографированное издание. 22 строки на странице.

Текст писан двумя почерками. Основной (П I) и отдельные листы (П II) – л. 43–43 об., 44 об.,46–46 об., 52, 53, 59, 62 об., 115–115 об., 118–118 об., 324, 325 об. Эти отдельные листы писаны рукою Дионисия Васильевича Батова.

Оформление. Л. I. – Титульный лист в орнаментальной рамке. Заставка-рамка поморского стиля в два цвета (синий и малиновый). Л. 1 (второй пагинации) – начальная заставка геометрической формы (примитив) в два цвета. Л. 15 (второй пагинации) – Начальная заставка: на блюде три пасхальных яйца, горящая свеща и по сторонам две ветви растительных форм в два цвета (примитив). В тексте поморская вязь, инициалы, на полях рисунки благословляющих рук.

Записи. На форзаце верхней крышки чернилами, скорописью 1920-х гг.: «Псковский Губмузей. Гект[ографическая] Раск[ольническая] лит[ература] № 1». Печать двуцветная (синий и малиновый).

Переплет. Доски сосновые, обтянутые коричневой кожею, с золотным тиснением на верхней крышке. На нижней крышке – слепое тиснение. На корешке тисненое название гражданским шрифтом: «Поморскiе отвѣты». Застежки утрачены, сохранились части ремней и латунные спеньки. Блок сшит на две тесемки. Обрезы украшены «сеткой» фиолетовых и малиновых разводов, тех же анилиновых красок, которые применялись для письма текстов книги.

Нумерация листов славянской цифирью в правом нижнем углу предусмотрена изначально и принадлежит мастерам-доброписцам. Всего пронумеровано 584 листа. Блок сшит из 75 тетрадей, которые также пронумерованы при создании рукописи. Тетради сложены по 8 листов. Однако нумерация тетрадей в начале блока не соответствует их физическому порядку, а начинается с пятого листа первой тетради, чтобы использовать предыдущие листы на оформление форзаца, припереплетных листов и титула.

Штемпели. Бумага без водяных знаков, изготовлена на фабрике Гончарова, с оттисками штемпеля в правом верхнем углу листов: «Гончарова № 6». См. Клепиков № 51 (1895–1902 гг.).

Клейма. Старые номера учета. На форзаце верхней крышки обложки чернилами записан номер довоенного собрания Псковского Государственного Музея «Псковский Губмузей. Гект[ографическая] Раск[ольническая] лит[ература] № 1».

Ярлыки. На корешке наклеена прямоугольная марка с синей рамкой. Внутри надпись полууставом: «Поморскiе отвѣты». На обложке в левом верхнем углу наклеена прямоугольная марка с зубцами и двойной рамкой синего цвета. Внутри фиолетовыми чернилами вписан номер довоенного собрания Псковского Государственного Музея «1».

Материал, техника. Бумага, анилиновые красители, дерево, кожа, латунь, железо; гектограф с рукописи, тиснение золотом.

Размеры: 40 (В переплете: 23 х 19,5 х 8 см. Блок без переплета: 21,2 х 17,6 х 6 см). 75 тетрадей. I+10+584=595 листов.

Сохранность. Общее загрязнение, потертость, помятость, пожелтение, пятна, углы переплета потерты с разрывами. На корешке кожа с надрывами и утратами основы. Застежки с частью ремней утрачены. Следы ржавчины от гвоздей на припереплетных листах.

Библиография. Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук. Последняя четверть XIX – первая четверть XX вв. Каталог изданий и избранные тексты / автор-составитель Н. Ю. Бубнов. – СПб.: БАН, 2012. С. 194–195. № 446.

Номера учета. ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов Петр Денисович. ПМЗ КП–30373(66). РУК–4157.

Происхождение рукописи

По признанию исследователей, «среди старообрядцев поморского согласия, печатавших на гектографе, главную роль играл Д. В. Батов, работавший в 80-е гг. XIX – начале XX в. в Туле и выпустивший около 300 изданий»[13]. Однако для того, чтобы однозначно атрибутировать Д. В. Батову создание гектографированных «Поморских ответов», необходимо выявить дополнительные прямые доказательства его участия в этом издании.

Само пребывание книжного памятника – гектографированных «Поморских ответов» – в составе фонда псковского купца Петра Дионисовича Батова, указывает на его поступление в библиотеку сына от отца – Дионисия Васильевича Батова. Такой естественный способ появления этой редкой книги в Пскове, в свою очередь, свидетельствует о возможности ее создания на гектографе в Туле самим Д. В. Батовым.

Действительно, в собрании купца П. Д. Батова есть целый ряд книг, подаренных ему отцом. Среди них есть как старопечатные, так и гектографированные. Это подтверждают имеющиеся на них памятные надписи. Например, на гектографированном издании сочинения «Вопросы старообрядцев, поданныя в Марте 1890 года, епископу Виссариону и его сотрудникам» на титульном припереплетном листе чернилами, рукою Д. В. Батова, сделана запись: «П. Д. Батову на 12 января 91 г.». То есть подарено сыну на день Ангела в 1891 году[14]. По свидетельству В. Н. Хвальковского, «в течение последняго года» своей жизни Д. В. Батов «роздал всем близким на память по экземпляру всех своих трудов»[15].

Можно полагать, что у псковского сына тульского поморского наставника были все издания своего отца, общим числом не менее 300 единиц хранения. После утрат времен Великой Отечественной войны, гектографированные книги, тетради и листовки в составе фонда П. Д. Батова в настоящее время насчитывают всего 16 единиц хранения[16]. Среди них одна подшивка состоит из 25 различных листовок за период с 1882 г. по 1906 г.

В биографическом очерке В. Н. Хвальковского о Д. В. Батове сообщается о том, что в течение пяти лет в период с 1874 по 1880 гг. Дионисий Васильевич в качестве народного учителя преподавал в саратовской старообрядческой школе. Там же он «познакомился с работой на гектографе и по возвращении в Тулу стал свои произведения копировать – воспроизводить в нескольких десятках экземпляров»[17]. Расцвет его издательской деятельности приходится на 1880-е – 1890-е годы. Тульские гектографированные старообрядческие издания широко распространялись по России. Представители господствующей церкви, прибегая к помощи гражданской власти пытались пресечь издательство Д. В. Батова. «За время с 1884 г. по 1899 г. по доносам тульской епархиальной власти против него три раза начиналось судебное преследование с обвинением по 205, 151 и 1008 статьям уложения о наказаниях. Обвинители старались лишить Дионисия Васильевича возможности распространять свои гектографированныя рукописи. Суд дважды оправдал обвиняемого, и один раз присудил к четырехдневному аресту». При этом производились внезапные обыски с изъятием рукописей, книг и гектографов[18].

Установить происхождение «Поморских ответов» из тульской старообрядческой книгопечатни позволяет дополнительное указание, содержащееся в «Списке изданий Д. В. Батова», который был составлен его биографом В. Н. Хвальковским и опубликован в 1912 г. В нем перечислено 279 названий духовных произведений различного содержания. По форме это были книги, брошюры, тетради и листовки. Авторство их, к сожалению, не было указано. Большинство изданий представляло собой собственные труды и сочинения Д. В. Батова, но в перечне были также чужие произведения и богослужебные книги. Например, «Азбука знаменнаго пения» или «Потребник крещения и исповеди». По сообщению В. Н. Хвальковского, этот «список составлен по гектографированным каталогам Д. В. Батова и по другим источникам. В него не вошли очень многия мелкия сочинения Д[ионисия] В[асильевича]». В этом списке под номером 18 назван «Поморский ответ на пятидесятый синодальный вопрос»[19]. Это ни что иное как большой фрагмент из рукописи «Поморских ответов», что очередной раз показывает работу Д. В. Батова с текстом этой «старообрядческой Библии». Из 106 ответов, содержащихся в знаменитом творении поморских отцов, 50-й ответ занимает, примерно, 1/5 объема от всей рукописи. В нем содержится обстоятельная критика всех никонианских новин, привнесенных в Русскую православную церковь.

Таким образом, хотя в «Списке изданий Д. В. Батова» полный текст «Поморских ответов» не назван, но есть указание на публикацию им части этого апологетического произведения. Между тем, необходимо иметь ввиду, что представленный В. Н. Хвальковским список был не полным, что отмечал и сам его составитель.

Следует отметить, что в основе «Списка изданий Д. В. Батова», опубликованного В. Н. Хвальковским, лежал другой «Список рукописей копировальнаго производства», то есть книготорговый каталог Стахия Васильевича Батова, с указанием цен на каждое издание. Всего в нем насчитывалось 261 наименование. Этот документ был опубликован Н. Ю. Бубновым и может быть отнесен к 1909 году по дате на конверте, поскольку каталог был выслан с письмом Батова в Вятскую губернию[20]. В нем также нет упоминания «Поморских ответов», что лишь свидетельствует об их отсутствии в то время для продажи и распространения, поскольку уже в начале XX в. это редкое и ценное издание давно разошлось среди староверов.

По наблюдению Е. М. Юхименко, «в кон. XIX – нач. XX в. “Поморские ответы” несколько раз издавались старообрядцами: в Мануиловском Никольском монастыре [в Румынии. – А. П.] в 1884 г.; в Москве – 1911 г. трижды: в типографии при Преображенском богаделенном доме, в типографии Рябушинского на средства Московского старообрядческого братства Честного и Животворящего Креста Господня, еще один вариант – без указания типографии: в Уральске – в 1911 г. в Старообрядческой типографии А. В. Симакова»[21]. Сличение текста гектографированного издания с вышеперечисленными печатными изданиями показывает его отличия и расхождения в тексте, что, в свою очередь, доказывает его происхождение от самостоятельного списка.

Более того, Д. В. Батов умер в 1910 г. не дожив до появления типографских изданий «Поморских ответов» в 1911 г. В то же время печатное издание Никольского старообрядческого мужского монастыря в румынском селе Мануиловке 1884 г. также не могло служить для него образцом по ряду причин. Во-первых, оно осуществлялось последователями Белокриницкой иерархии, против которых Д. В. Батов ратовал как защитник Древлеправославной Поморской Церкви. Во-вторых, текст «Мануиловского» издания значительно расходится как с гектографом Д. В. Батова, так и с подлинной рукописью «Поморских ответов» 1723 г., что видно в замене многих слов в «поповщинском» издании.

Протографом для издания «Поморских ответов» Д. В. Батовым послужила некая рукопись этого знаменитого произведения, исполненная в поморской традиции. Время создания исследуемого памятника может быть определено по ряду внешних признаков. Для издания была использована бумага, изготавливавшаяся на фабрике Гончарова в Медынском уезде Калужской губернии. На штемпеле изображен пятиугольник, вершиной кверху, с надписью внутри, под дворянской короной: «Гончарова № 6». Согласно определению С. А. Клепикова, период использования бумаги фабрики Гончарова № 6 ограничен временем с 1876 по 1906 г., а наиболее часто встречался в 1895–1902 гг.[22]. Отсюда следует, что издание Д. В. Батова могло быть осуществлено в 1890-е гг. Оно предшествовало другим известным печатным типографским изданиям начала XX в.

По свидетельству Ф. П. Кондратьева, «оригиналы для [своих] изданий Д. В. Батов писал не только сам, но активно прибегал к помощи своей внучки и Ф. П. Кондратьева»[23].

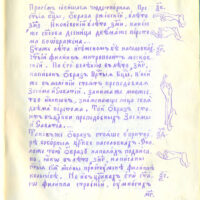

Действительно, в рассматриваемом гектографированном издании «Поморских ответов» текст писан двумя почерками: основным (П I) и добавочным (П II). (Рис. 2). Второму почерку принадлежит написание отдельных листов: 43–43 об., 44 об.,46–46 об., 52, 53, 59, 62 об., 115–115 об., 118–118 об., 324, 325 об. (Рис. 4).

Благодаря наличию автографов Д. В. Батова в собрании Древлехранилища Псковского музея можно выявить особенности его полууставного и гражданского почерка и атрибутировать ему имеющиеся гектографированные издания. (Рис. 5). При сравнении особенностей написания полууставных текстов на отдельных листах «Поморских ответов», принадлежащих второму почерку (П II), устанавливается, что они писаны рукою Дионисия Васильевича Батова. Его полуустав отличается более тонкими начертаниями букв, характерным написанием знака «титло» в виде тонкой горизонтальной надстрочной линии и двух вертикальных штрихов, смещенных к центру. То есть знак изображен в три приема с отрывом руки. (Рис. 4). В то же время у основного почерка рукописи (П I) знак титло писан без отрыва руки в виде горизонтально повернутого зигзага. В целом полууставный почерк Д. В. Батова, по сравнению с основным, следует признать менее искусным и более поспешным. Кажется, что Д. В. Батов пользовался стальным пером. Строки его текстов не всегда выровнены по правому краю: полосы «гуляют». Между тем основной почерк рукописи – вполне каллиграфический. Его отличают толстые начертания букв с четким распределением ровных строк на странице. Возможно, доброписец использовал хорошо зачиненное гусиное перо.

К основному почерку (П I) можно отнести также исполнение рисунков на полях с изображениями рук с двуперстным сложением. Они расположены на листах 27, 27 об., 28, 30, 31. 31 об., 32 об., 33, 33 об., 34, 34 об., 35, 35 об., 36 об., 37, 37 об., 38, 38 об., 39, 39 об., 40, 42 об., 43, 43 об., 44 об., 45, 46 об., 47 об., 48, 48 об., 49, 49 об., 50 об., 51, 51 об. Всего таких рисунков 87. (Рис. 3 и 4).

Рукопись издавалась под редакцией Д. В. Батова, о чем свидетельствуют правки его рукой и прописи в плохо отпечатавшихся текстах. Такие прописи присутствуют на л. 2, 2 об., 8, 8 об., 9, 10, 14 об., 15, 15 об.–17 об., 18 об.–20, 21 об.–23, 26–30, 34–35, 311, 314, 398 и на многих других листах. На л. 27 имеется маргиналия Д. В. Батова, писанная красными чернилами: «Жезлъ лис(тъ) 65. Оувѣтъ ли(стъ) 113».

Переплет, судя по оформлению, был изготовлен по заказу издательства в старых традициях. Сшитые льняной нитью тетради были проклеены вдоль корешка и с помощью двух лент соединены с досками. Темно-коричневая кожа тонкой выделки украшена золотным тиснением с помощью печаток и роликов-накаток. Застежки не сохранились, но, судя по уцелевшим спенькам, они были латунные и литые. При переплете блок был слегка подрезан по трем краям. Об этом свидетельствует лист 56, где сохранился правый верхний уголок, загнутый внутрь. В расправленном виде он выходит за линии обреза на 7 миллиметров вправо и на 3 миллиметра вверх.

Книга сохранила следы бытования в библиотеке псковских купцов Василия Николаевича Хмелинского и Петра Дионисовича Батова. На полях некоторых листов воском приклеены маленькие узкие закладочки, выходящие за обрез блока. Они сделаны там, где напротив нужного текста читатель хотел заострить внимание и отметить значимые места для памяти и удобства их нахождения. Рядом с такими закладочками, сделанными из тканой ленточки малинового цвета на полях еще поставлены простым карандашом косые крыжики. Такие пометки присутствуют на л. 327 об., 329, 376, 377, 378, 514, 528 об., 535 об., 536.

Сравнивая издание «Поморских ответов» с другими творениями, выходившими из «копировального производства» Д. В. Батова, следует признать, что это был шедевр гектографирования. Книга отличалась от прочих изданий как по своему объему и трудозатратам, так и по особому вниманию к ее оформлению. Обычно гектографированные издания выглядели как тетради в бумажных обложках или книги в составном картонном переплете. Но здесь внешнему виду издания были приданы особенности старопечатных книг. Следует иметь ввиду, что эта книга создавалась нелегально, еще в период действующих запретов на старообрядческие издания. Ее появление предшествовало типографским изданиям 1911 г. Поэтому весь гектографический тираж очень скоро разошелся среди старообрядцев и с самого начала бытования представлял собой библиографическую редкость, которая сближает такие издания с рукописями.

Подвижническая жизнь и служение тульского старообрядческого наставника и писателя Дионисия Васильевича Батова, а также благотворительная деятельность и храмоздательство его сына – псковского купца Петра Дионисовича Батова, их духовное наследие и вклад в сбережение древнерусской культуры заслуживают особого монографического исследования и благодарной памяти.

Список иллюстраций

- Поморские ответы. Титульный лист. Гектографированное издание Д. В. Батова. Тула, 1890-е годы. ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. О. Ф. 30373(66). РУК–4157.

- Поморские ответы. Гектограф. Два полууставных почерка. Слева – основной, справа – Д. В. Батова. ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. О. Ф. 30373(66). РУК–4157. Л. 323 об.–324.

- Поморские ответы. Гектограф. Образец основного почерка. ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. О. Ф. 30373(66). РУК–4157. Л. 34 об.

- Поморские ответы. Гектограф. Почерк Д. В. Батова. ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. О. Ф. 30373(66). РУК–4157. Л. 43.

- Почерк Д. В. Батова 1895 г. Ответы Дионисия Васильевича Батова на вопросы единоверческого священника Дементия Ерофеевича Холопова. ПИХМЗ. Древлехранилище. О. Ф. 30373(75). РУК–4166. Л. 50 об.

Сведения об авторе

Постников Арсений Борисович, старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея-заповедника. Заместитель председателя Местной религиозной организации «Старообрядческая поморская община» города Пскова Древлеправославной Поморской Церкви.

[1] Псковский историко-художественный музей-заповедник. Древлехранилище. (Далее: ПИХМЗ. ДХ.) Ф. 54. Батов Петр Денисович.

[2] Хвальковский В. Н. Дионисий Васильевич Батов. Биографический очерк // Деяния Второго Всероссийскаго Собора христианскаго поморскаго церковнаго общества в царствующем граде Москве в лето от сотворения мира 7421 [1912] сентеврия в дни с 8 по 17. – М., 1913. С. 166–189.

[3] Постников А. Б. Старообрядчество (Псковская область) // Православная энциклопедия. Т. LVIII. – М., 2020. С. 633–641.

[4] Постников А. Б. Храм Покрова Богородицы Псковской старообрядческой общины 1906–1907 гг. («Моленная Поморского безпоповского согласия») // Псков и старообрядчество. Материалы конференции. Псков 29 октября 2022 г. – СПб.: «Врата Веры», 2023. С. 6–31.

[5] Молодов А. О Дионисии Васильевиче Батове // Щит веры. Ежемесячный христианский старообрядческий поморский журнал для церкви, семьи и школы. – Саратов, 1912. № 1. С. 46–49; Яксанов В. З. Два светильника (памяти Д. В. Батова и А. А. Надеждина) // Щит веры. – Саратов, 1912. № 1. С. 33–45; Кондратьев Ф. П. Памяти Дионисия Васильевича Батова // Щит веры. – Саратов, 1912. № 3. С. 241–251; Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. – Екатеринбург, 1996. С. 71–72. Бубнов Н. Ю. Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук. Последняя четверть XIX – первая четверть XX вв. Каталог изданий и избранные тексты / автор-составитель Н. Ю. Бубнов. – СПб.: БАН, 2012. 444 с.; Казанцева Т. Г. Старообрядческое сочинение о темпе знаменного распева и реалии современной литургической практики // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства 2015. Вып. 3 (19). С. 130–144; Казанцева Т. Г. Гектографированные музыкально-теоретические руководства Д. В. Батова: проблемы атрибуции и типологии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3(27). С. 262–285; Пигин А. В. Рассказ об «ожившей женщине» в осмыслении тульского старообрядца Д. В. Батова // Studia Litterarum. Филологический журнал. 2017. Том 2. № 4. С. 326–339.

[6] Волкова С. А. А. С. Ляпустин – научный сотрудник библиотеки Псковского губернского музея // Труды Псковского музея-заповедника. Выпуск 1. – Псков, 1994. С. 13.

[7] ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. О. Ф. 30373(72). РУК–4163.

[8] ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 766. Творогов Л. А. Дело № 95. Материалы к работам. Псков. Завеличье. О. Ф. 12937(3670)9. ПР–1532. Петр Денисович Батов. 9 листов; О. Ф. 12937(3670)10. ПР–1533. Хмелинские. 9 листов; О. Ф. 12937(3670)11. ПР–1534. Хмелинские, Батовы. 39 листов.

[9] Малышев В. И. Собрание рукописей Псковского областного краеведческого музея // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. XI. – М.–Л.: Издательство АН СССР, 1955. С. 471, 477.

[10] Осипова Н. П. Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника (XIV – начало XX вв.). В двух частях. – Псков, 1991. Ч. 1. 208 с.; Ч. 2. 110 с.

[11] ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 322. Осипова. Н. П. – Осипова Н. П. «Издания старообрядческих типографий. Материалы к Каталогу». (Описания 1996–1998 гг.). – Псков, 1998 г. Рукопись. О. Ф. 37302. РУК–4109. 311 л.

[12] Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук. Последняя четверть XIX – первая четверть XX вв. Каталог изданий и избранные тексты / автор-составитель Н. Ю. Бубнов. – СПб.: БАН, 2012. С. 194–195. № 446.

[13] Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. – Екатеринбург, 1996. С. 72.

[14] ПИХМЗ Древлехранилище. Ф. 54. Батов Петр Дионисович. О. Ф. 30373/67. РУК–4158.

[15] Хвальковский В. Н. Указ. соч. С. 181.

[16] ПИХМЗ. Древлехранилище. Ф. 54. Батов П. Д. ОФ–30373(66–81). РУК–4157–4172.

[17] Хвальковский В. Н. Указ. соч. С. 171–172.

[18] Хвальковский В. Н. Указ. соч. С. 173.

[19] Хвальковский В. Н. Указ. соч. С. 184.

[20] Старообрядческие гектографированные издания Библиотеки Российской академии наук. Последняя четверть XIX – первая четверть XX вв. Каталог изданий и избранные тексты / автор-составитель Н. Ю. Бубнов. – СПб.: БАН, 2012. С. 386–392.

[21] Юхименко Е. М. «Поморские ответы» // Православная энциклопедия. Том LVII. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2020. С. 435.

[22] Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века / худ. С. Б. Телингатер. М.: Изд. Всесоюзной Книжной палаты, 1959. С. 102. Бумага со штемпелем фабрики Гончарова № 6 – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).

[23] Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. – Екатеринбург, 1996. С. 71; Половинкин П. В. Сызранская старообрядческая гектографическая типография П. М. Безводина // Самарские книжники 3. Конец XVIII века – XX век. Сборник статей, посвященный 150-летию СОУНБ. / Сост. Н. А. Бессонова. – Самара: Раритет, 2009. C. 332–340.

«Поморские ответы» об отношении к государственной власти и к иноверию

Уже в первые десятилетия после раскола, когда преследователями ревнителей древлего благочестия совместно выступили государственная власть и официальная церковь, перед старообрядчеством встала необходимость определить своё отношение к государству и к обществу, сформулировать свою социальную позицию. «Поморские ответы» внесли свой немногословный, но очень весомый вклад в решение этой задачи. Принципы, намеченные в «Поморских ответах», остаются актуальными и в наши дни.

Если мы обратимся к истории европейских сектантских и еретических движений, то без труда обнаружим, что во многих из них наличествовала ясно выраженная, теоретически, доктринально обоснованная антигосударственная, демократически-социалистическая направленность, в некоторых сектах доходившая до полного анархизма и отрицания всякой государственности (яркий пример – анабаптисты в Германии XVI века). Опираясь на собственную трактовку Священного Писания, еретики вели проповедь имущественного равенства (а анабаптисты, уничтожая библиотеки – и интеллектуального равенства), отрицали судопроизводство, присягу, несение военной службы, сословную структуру общества.

После анафем собора 1667 года и под влиянием принимавших все больший размах и жестокость репрессий староверческие мыслители были вынуждены расстаться с надеждой на возвращение царя к истинной вере. Отступление от древлего благочестия высших гражданских и церковных властей и жестокие гонения утверждают их в убеждении о свершившемся падении последнего оплота Православия – Третьего Рима. Правительственные репрессии получили в религиозном сознании ревнителей старины значение наглядного подтверждения этого тезиса и послужили камнем преткновения для их гражданской совести. В самом деле, если гражданская власть теряла право на прежнее уважение, теряла всякий авторитет, то не совсем естественным являлось и повиновение такой власти. Более того, если царь был слугой, орудием антихриста, то и повиновение ему оказывалось грехом, служением самому антихристу, а борьба, противление такому царю, казалось, было бы делом богоугодным.

Но такого радикального вывода, возводящего борьбу с государством на уровень религиозной доктрины, староверческие духовные вожди не сделали. Оборона староверия от правительственных преследований носила пассивный характер, даже самые радикально настроенные староверы предпочитали не вооруженную борьбу, а бегство в отдаленные края. П.И. Мельников писал: «можно ли не признать истинного достоинства в многострадальном терпении русских людей, которое видно в наших раскольниках? Будь это на Западе, давно бы лились потоки крови, как лились они во время реформации или тридцатилетней войны, религиозных войн в Англии и пр.»[1]

Таким образом, в отличие от ересей, обладавших определенной доктриной, концепцией, богословским обоснованием преобразования или упразднения государства, старообрядческая доктрина оставалась чуждой проблем политического переустройства государства и общества, не выступала носителем идеи о насильственном установлении религиозных идеалов социальной справедливости.

Показательно, что старообрядческая литература, общий объем которой огромен, полностью игнорирует проблемы государственно-общественного устройства. Все вопросы, вызванные положением старообрядчества в иноверном ему государстве, волновали старообрядцев только в одном аспекте: возможно ли в этих условиях соблюсти «древлее благочестие»?[2] Во всех старообрядческих сочинениях одна тенденция, одна окраска – религиозная. Ни одного слова против жизни государственной, ни одного намека на несправедливость социального строя, ни одной жалобы на экономические порядки. Встречаются речи о мирском благоденствии и упоминания об общественных бедствиях, но исключительно в связи с религиозными причинами. Используя почерпнутую из ветхозаветной истории теорию о том, что прегрешения и нечестие царя навлекают Божию кару на весь народ, староверческие писатели причину переживаемых и могущих наступить бедствий указывали не в централизации государственной власти, не в попрании земских прав, не в экономической эксплуатации, а исключительно в измене древлему благочестию[3]. И.Ф. Нильский утверждает, что старообрядческие сочинения точно отражают реальные интересы и воззрения старообрядцев, а предположения, что они не высказывались вполне откровенно из боязни правительственных преследований совершенно неосновательны. Поэтому отсутствие социального протеста в старообрядческой книжности адекватно выражает отсутствие у старообрядцев интереса к светским социальным проблемам.[4]

Как известно, «Поморские ответы» писались именно как ответы на вопросы синодального миссионера иеромонаха Неофита, который старался спровоцировать староверов на высказывания, которые могли быть квалифицированы как оскорбление монарха и официальной церкви.

Неофит спрашивал: «Благочестивый государь наш император Петр Великий и самодержец всероссийский и святейший правительствующий синод и все православные христиане (т.е. новообряцы) верно со упованием надежду имеют спасение получити, вы же вменяете ли за православных или причитаете к некаким еретиком, ко отпадшим от Восточныя Церкве?» (вопр. 52), «за каковыя вины ныне в церкви (новообрядной) люди не спасаются, но погибают»? (вопр. 78).

«Поморские ответы» на вопросы о том, православен ли император Петр I, синод и последователи новообрядной церкви, неоднократно указывают, что староверы не считают себя вправе давать оценки благочестию государя и властей. Лишь Сам Господь может судить, кто пребывает в истинной вере и кто спасет свою душу. Сомневаясь в никоновских нововводствах, староверы говорили «мы его императорского православия не испытуем, но всякого блага его Боголюбивому Величеству доброхотно желаем и от Господа Бога просим. (…) Мы и святейшего правительствующего синода не уничижаем, но честно почитаем, и архиерейского достоинства безчестными словесы не оглаголуем» (ответ 52), «прочия судити аще спасаются или не спасаются, за каковыя вины, сего мы не дерзаем и статей на сие писати не тщимся ибо иныя судити весма отрицаемся» (ответ 78).

Конечно, следует принимать во внимание вынужденную уклончивость староверов, отвечавших на вопросы миссионера, стремившегося уличить их в нелояльности властям. Но занятая староверами позиция является принципиальной – мы не судим других людей, власти и духовенство, избравших свой путь в религиозной жизни, мы лишь стремимся сами следовать святоотеческому преданию и просим не препятствовать нам в этом.

Характеризуя социальную позицию, которой неизменно придерживалось староверие, нужно выделить два принципиальных момента:

— не судить о спасительности, истинности или ложности другой веры, не судить о праведности и благочестии людей другой веры, но хранить свою верность Древлеправославию, стоять за своё право хранить древлее благочестие;

— второй принцип, сформулированный замечательным староверским мыслителем ХХ века А.В. Антоновым – «староверие – это противление злу ненасилием». В ответ на зло, на несправедливость, на дискриминацию мы не бунтуем, не прибегаем к насилию, а противимся злу путем делания добра в рамках законопослушания – строим храмы, занимаемся благотворительностью, храним духовное наследие, одним словом, созидаем своё, а не разрушаем чужое, даже если оно неправое.

По справедливому мнению П.И. Мельникова, специально занимавшегося изучением вопроса о социально-политических настроениях староверов, даже самые радикально настроенные староверы-беспоповцы, отказывавшиеся совершать моление за царя, признавали в принципе необходимость царской власти, были чужды антимонархических и демократических стремлений[5]. Староверческие писатели всегда с гордостью упоминали о происхождении из знатных боярских и дворянских родов боярыни Морозовой, княгини Урусовой, братьев Денисовых (князей Мышецких). Напротив, попытки А.И. Герцена и В.Н. Кельсиева развернуть среди старообрядцев революционно-демократическую пропаганду потерпели полный провал.[6] Старообрядческий митрополит Кирилл в своем послании к русским поповцам предостерегал их от всех врагов и изменников царю, «наипаче от злокозненных безбожников, гнездящихся в Лондоне и оттуда своими писаниями возмущавших европейския державы. Бегайте убо оных треклятых… то бо суть предтечи антихриста, тщащиеся безначалием предуготовати путь сыну погибели».[7]

Беспоповские согласия, которые в воображении приверженцев теорий о «крестьянском антицерковном движении» представляли ещё более благоприятную для революционной работы среду, вовсе чуждались контактов с «неверными» пропагандистами революции не менее, чем с еретиками-никонианами. Никаких сведений об успехах попыток народнической пропаганды среди беспоповцев нам не удалось обнаружить.

Старообрядцы Преображенского Богадельного дома преподнесли 17 апреля 1863 г. в Зимнем дворце императору Александру II всеподданнейшее письмо, в котором говорилось: «Великий Государь! Много голосов подъемлется к Твоему престолу: дозволь и нам сказать нашу правду: Изменники и возмутители хотели оклеветать нас пред целым миром и приравнять нас к себе. Они лгали на нас. Мы храним свой обряд, но мы Твои верные подданные. Мы всегда повиновались властям предержащим. Но Тебе, Царь Освободитель, мы преданы сердцем нашим. В новизнах Твоего царствования нам старина наша слышится. На Тебе, Государь, почиет дух наших Царей добродетельных. He только телом, но и душою мы Русские люди. Россия нам матерь родная; мы всегда готовы пострадать и умереть за нее. Наши предки были Русские люди, работали на Русскую Землю, и за нее умирали. Посрамим ли мы память отцов и дедов наших и всех русских христиан, от которых кровь нашу приняли? Враги, злоумышляя против Твоей державы, возжигают мятеж в Польше и грозят нам войною. Великий Государь! Десница Божия возвеличила державу Твоих предков: она даст Царю Освободителю одоление на давних врагов и притеснителей Русской Земли, которые народ Русский от корня отрывали и веру его насиловали. Престол Твой и Русская Земля не чужое добро нам, а наше кровное. Мы не опоздаем явиться на защиту их и отдадим за них все достояние и жизнь нашу. Да не умалится держава Твоя, а возвеличится, да не посрамятся в нас предки наши, да возрадуется о Тебе старина наша Русская. На Тебя все надежды наши, а преданность наша Твоему престолу непоколебима. Царствуй долго, Великий Государь, на славу России и на утешение Твоих верноподданных!»

Александр II ответил на это обращение следующими словами: «Я рад вас видеть и благодарю за сочувствие общему делу. Мне хотели вас очернить, но я этому не верил, и уверен, что вы такие же верноподданные, как и все прочие. Вы мои дети, а я вам отец, и молю Бога за Вас, так же, как и за всех, которые, как и вы, близки моему сердцу».

Триста лет спустя после написания «Поморских ответов» многое в России радикально переменилось, ушли в прошлое гонения на староверие, осуществлявшиеся государством и официальной церковью. В наши дни старообрядчество неизменно хранит Древлеправославную веру, не отступает от заложенного первыми защитниками Древлеправославия отрицательного отношения к никоновской реформе. Но в современном мире, когда важнейшее значение для сохранения России приобрело сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, социальная позиция старообрядчества, его диалог с российским обществом и государством должен развиваться на принципах, заложенных «Поморскими ответами»: не становиться судьей людей другой веры, а хранить свою веру, проявляя уважение и терпимость, находить возможность мирного сосуществования и служения общественным интересам.

[1] Извлечения из распоряжений по делам о раскольниках при императорах Николае и Александре II, пополненные запиской Мельникова. — Лейпциг, 1882. — С. 84.

[2] Смирнов П.С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII века. — СПб., 1909. — С. 143.

[3] См.: Белоликов В.В. Историко-критический обзор существующих мнений о происхождении, сущности и значении русского раскола старообрядчества. — С. 36-38; Громогласов И.М. О сущности и причинах русского раскола…; Пономарев С. Происхождение и развитие…; Рождественский С. Критический обзор существующих мнений о расколе старообрядчества. — ОР РГБ, ф. 172, к. 362, е/х. 17.

[4] Нильский И.Ф. Несколько слов о русском расколе. — С. 13 и сл.

[5] Пономарев С. Происхождение и развитие… — С. 119.

[6] См.: Субботин Н.И. Раскол как орудие враждебных России партий. — М., 1867; Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Том II. С. 483-530.

[7] Белоликов В.В. Историко-критический обзор… — С. 26-27.

Приглашение на мероприятия, посвященные празднованию 300-летия создания «Поморских ответов»

В 2023 году отмечается 300-летний юбилей создания книги «Поморские ответы» (ответы пустынножителей Выговской обители на вопросы синодального миссионера иеромонаха Неофита, составленные братьями Андреем и Симеоном Денисовыми). Эта книга является одним из самых выдающихся памятников старообрядческой литературы. Она высоко ценится всеми староверами. Авторы «Поморских ответов» представили системное богословское и историческое обоснование позиций защитников Древлеправославия, сформулировали принципы отношений старообрядчества с государственной властью, внесли важный вклад в становление отечественной палеографической науки.

6-го декабря 2023г. в помещении конференц-зала Московской Поморской Старообрядческой общины состоятся Четвертые Ковылинские чтения, посвященные 300-летию знаменитого памятника старообрядческой литературы. Данное мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, участникам оплачивается проезд, обеспечивается питание и проживание. По результатам Чтений планируется издание сборника выступлений участников. Время проведения 10.00 – 18.00. Адрес: Преображенский вал 25, корп.2.

Трехсотлетию написания «Поморских ответов» также будет посвящен очередной Международный старообрядческий форум, который состоится 07 декабря 2023 года в здании Дома Пашкова — Рукописный отдел Российской государственной библиотеки в Москве. Планируется выставка рукописных оригиналов Поморских ответов, хранящихся в фондах Рукописного отдела РГБ. В работе Форума примут участие руководители старообрядческих конфессий, также представители старообрядческих организаций России и ряда зарубежных стран, представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, других государственных органов, деятели науки и культуры. Регламент мероприятия 10.00-18.00. Адрес: ул. Воздвиженка 3/5 стр.1

В ходе Четвертых Ковылинских Чтений и Форума предлагается обсудить следующие основные темы:

Значение «Поморских ответов» для старообрядческого богословия и для русской культуры.

Старообрядчество и государственная власть: позиция, изложенная в «Поморских ответах» и современность.

История и традиции Выговского монастыря и их значение для Староверия. Биографии и творческое наследие настоятелей обители.

Особенности оформления поморских книг, создание Поморского стиля.

История и традиции поморского меднолитейного искусства.

История и традиции поморского иконописания.

Состояние Староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций в условиях глобализации и влияния новых технологий на повседневную жизнь.

Международное сотрудничество старообрядческих организаций.

Социальное служение современного староверия.

Возвращение на Родину староверов зарубежья.

Проблемы сохранения исторического наследия.

Современное состояние и перспективы развития старообрядческого предпринимательства.

Регламент выступлений 10-12 мин., объем докладов для публикаций в среднем 20000 знаков, или согласовать с редакцией. Убедительная просьба до 01.11.23 подтвердить свое участие и выслать название своего доклада.

Председатель Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума Максим Борисович Пашинин (тел. +79254699770, e-mail: tririm@yandex.ru)

Директор Благотворительного Фонда «Правда Русская» Михаил Олегович Шахов (тел. +79165365930, e-mail: мсhakhov@gmail.ru)

***

Программа

докладов участников Четвертых Ковылинских чтений, Москва, 6 декабря 2023 г.

Москва, ул. Преображенский вал 25/2, Братский корпус Московского Преображенского Старообрядческого монастыря

Регламент работы 10.00 – 18.00 с перерывом на обед. Выступления до 15 минут.

10.00 -10.30 регистрация и открытие Музея истории культурного наследия староверия в помещении Братского корпуса, далее выступления и чтения докладов

Приветственное слово заместителя председателя Российского Совета Древлеправославной Поморской Андрея Станиславовича Клямко

Приветственное слово председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Александра Николаевича Белова .

Приветственное слово председателя Совета Московской Поморской старообрядческой общины Александра Иосифовича Лепешина

Доклады:

Козлов Владимир Фотиевич, к.и.н. (Москва) К вопросу комплексного изучения старообрядческого Преображенского некрополя.

Кожурин Кирил Яковлевич, к.ф.н. (Санкт-Петербург) «Поморские ответы» как памятник русского просвещения.

Юхименко Елена Михайловна, д. ф. н. (Москва) Исторический контекст создания «Поморских ответов».

Дронова Татьяна Ивановна, д.и.н. (Сыктывкар) Роль усть-цилемских староверов-поморцев процессе создания и развития староверских общин Республики Коми.

Аринин Павел Васильевич (Ульяновск) Актуальные вопросы выявления и поддержки одаренных детей в староверии.

Юрий Сергеевич Белянкин (Москва) К предыстории статей о перстосложении в «Поморских ответах». Неизвестный сборник Тимофея Лысенина.

Еременко Антон Михайлович (Москва) Попечитель Богаделенного дома Алексей Никифоров и его домовладения в Преображенском

Мальцева Дарья Евгеньевна (Санкт-Петербург) Иконописное убранство поморских храмов.

Ермолович Вячеслав Васильевич (Белгород) Опыт Белгородской общины по возрождению монашества в Древлеправославной Поморской Церкви.

Агеева Елена Александровна (Москва) «Поморские ответы» и Выголексинская книжность в библиотеке поволжского села Самодуровка.

Игнатова Татьяна Викторовна (Москва) Национализация коллекций Е.Е.Егорова в 1917 -1923гг.

Афонин Сергей Александрович (Москва) Об атрибутирующих признаках меднолитых икон ХVIII в

Литвина Наталья Викторовна (Москва) Современные поморцы д. Добрости Крестецкого р-на Новгородской области. Семья, епитимья, повседневность.

Волков Иван Александрович (Серпухов) Книжное собрание Серпуховской старообрядческой общины.

Мацнев Сергей Васильевич (Вологда) «Оставлены в совершенном невежественном покое». Антистарообрядческая миссионерская деятельность в Вологодской губернии второй половины ХIХ

Крутова Марина Семеновна (Москва) Коллекция рукописных книг и архивных материалов М.Б.Пашинина в составе фонда №907 РО РГБ.

Сагнак Игорь Владимирович (Углич) Углич и Выг: к истории творческих связей.

. Бугров Александр Владимирович (Москва) О творчестве Сурикова в связи с написанием картины «Боярыня Морозова».

Дурнов Александр Георгиевич (Москва) К вопросу о времени строительства Успенского собора и Никольской кладбищенской часовни Московской Преображенской обители.

Трифилова Елена Семеновна (Москва) Старообрядческие памятники письменности в государственных и частных собраниях 18-19 вв.

Оксана Жук (Ежова), к.ф.л., (Москва) Представление о культуре детства в рассказах современных староверов беспоповцев.

Петров Сергей Петрович (Улан-Удэ) Староверы- беспоповцы Забайкалья.

Меньшакова Елена Геннадьевна (Нарьян-Мар)

Данилов Михаил Борисович (Нарьян Мар)

***

Участники Четвертых Ковылинских чтений 06.12.2023, Москва

| № | ФИО | Город | Номер телефона | Подпись |

| 1. | Агеева Елена Александровна | Москва | ||

| 2. | Анащенко Александр Константинович | С-Петербург | ||

| 3. | Аринин Павел Васильевич | Ульяновск | ||

| 4. | Арканникова Марина Николаевна | Москва | ||

| 5. | Афонин Сергей Александрович | Москва | ||

| 6. | Безгодов Алексей Александрович | Великий Новгород | ||

| 7. | Белов Александр Николаевич | Минск | ||

| 8. | Белянкин Юрий Сергеевич | Москва | ||

| 9. | Бугров Александр Владимирович | Москва | ||

| 10. | Бузмаков Иван Дмитриевич | Москва | ||

| 11. | Бывшев Максим Сергеевич | Москва | ||

| 12. | Волков Иван Александрович | Серпухов | ||

| 13. | Вренев Сергей Матвеевич | Москва | ||

| 14. | Данилов Михаил Борисович | Нарьян Мар | ||

| 15. | Дашковский Андрей | Минск | ||

| 16. | Деликатный Алексей Геннадьевич | С-Петербург | ||

| 17. | Дронова Татьяна Ивановна | Сыктывкар | ||

| 18. | Дурнов Александр Георгиевич | Москва | ||

| 19. | Евтюхина Екатерина Александровна | Москва | ||

| 20. | Еременко Антон Михайлович | Москва | ||

| 21. | Ермолович Вячеслав Васильевич | Белгород | ||

| 22. | Жиганков Андрей Викторович | Москва | ||

| 23. | Жук Наталья Прохоровна | Москва | ||

| 24. | Жук (Ежова) Оксана | Москва | ||

| 25. | Игнатова Татьяна Викторовна | Москва | ||

| 26. | Калугин Абрам | Владивосток | ||

| 27. | Клямко Андрей Станиславович | С-Петербург | ||

| 28. | Кожурин Кирилл Яковлевич | С-Петербург | ||

| 29. | Козлов Владимир Фотиевич | Москва | ||

| 30. | Корсаков Ефим Иванович | Москва | ||

| 31. | Корсаков Иван Иванович | Красноярск | ||

| 32. | Корсаков Константин Александрович | Москва | ||

| 33. | Корехов Владимир Леонидович | Москва | ||

| 34. | Казаковцев Дмитрий Викторович | Городец | ||

| 35. | Крутова Марина Семеновна | Москва | ||

| 36. | Кумохин Александр Геннадиевич | |||

| 37. | Леонова Валентина Геннадиевна | Москва | ||

| 38. | Лепешин Алексаенр Иосифович | Москва | ||

| 39. | Лепешин Иван Ефимович | Москвва | ||

| 40. | Литвина Наталья Викторовна | Москва | ||

| 41. | Любартович Валерий Анатольевич | Москва | ||

| 42. | Максимов Алексей Викторович | Москва | ||

| 43. | Мальцева Дарья Евгеньевна | С-Петербург | ||

| 44. | Манская Любовь Николаевна | Москва | ||

| 45. | Мацнев Сергей Васильевич | Вологда | ||

| 46. | Меньшакова Елена Геннадьевна | Нарьян Мар | ||

| 47. | Назаров Сергей Кузьмич | Нижний Новгород | ||

| 48. | Пашинин Максим Борисович | Москва | ||

| 49. | Пересторонина Надежда Николаевна | Москва | ||

| 50. | Петров Сергей Петрович | Улан-Удэ | ||

| 51. | Подстригич Александр Всеволодович | Москва | ||

| 52. 2 | Попов Виктор Геннадьевич | Саратов | ||

| 53. | Радионов Михаил Викулович | Псков | ||

| 54. | Ребиков Дмитрий Викторович | Москва | ||

| 55. | Рудаков Сергей Владимирович | Нижний Новгород | ||

| 56. | Сагнак Игорь Владимирович | Углич | ||

| 57. | Соколов Владимир | Минск | ||

| 58. | Солдатов Василий Михайлович | Ковров | ||

| 59. | Тарасов Александр Иосифович | Стерлитамак | ||

| 60. | Тарасов Александр Иванович | Нижний Новгород | ||

| 61. | Терентьев Александр Александрович | Москва | ||

| 62. | Торощин Андрей Юрьевич | Улан-Удэ | ||

| 63. | Трифилова Елена Семеновна | Москва | ||

| 64. | Турчанинова Ольга Павловна | Иркутск | ||

| 65. | Хазов Сергей Фомич | Москва | ||

| 66. | Хвальковский Владимир Алексеевич | Москва | ||

| 67. | Хмелев Денис Валерьевич | С-Петербург | ||

| 68. | Чесноков Олег Николаевич | Липецк | ||

| 69. | Чистяков Глеб Станиславович | Москва | ||

| 70. | Шахов Михаил Олегович | Москва | ||

| 71. | Шицин Виталий Сергеевич | Челябинск | ||

| 72. | Юхименко Елена Михайловна | Москва | ||

| 73. | Юшко Михаил Евгеньевич | С-Петербург |

Конференция «Святое наследие — новое видение…»

Уже не одно десятилетие в латвийском обществе усиливается интерес не только к своим национальным корням, но и культуре других религиозных конфессий. В частности, большой интерес вызывает жизнь старообрядцев, их богатый опыт сохранения духовных и культурных ценностей, христианского образования и воспитания в инонациональной среде.

Национальное управление культурного наследия Латвии, реализуя программу по популяризации памятников культуры, наметило каждую неделю, в рамках просветительских мероприятий, уделять внимание ценностям различных христианских конфессий Латвии.

Такое мероприятие состоялось в Музее истории старообрядчества РГСО, которое прошло при поддержке Министерства юстиции ЛР и Фонда культурного капитала.

Автором проекта проводимого в общине мероприятия стала специалист по художественному и религиозному наследию Министерства культуры Латвии, магистр АРТ Элвита Рука.

Цель этого проекта состоит в том, чтобы обратить внимание на разнообразие духовного и культурного наследия христианства, подчеркнуть важность исследований в вопросе сохранения и налаживания связей с латвийским обществом.

Темой обсуждения стал Музей истории старообрядчества в Рижской Гребенщиковской общине – как свидетельство духовного и культурного наследия христианства.

Началось мероприятие с осмотра храмового и молитвенного зала общины, который провели Азий Исаевич Иванов и Людмила Вениаминовна Клешнина. Затем беседа продолжилась уже в Музее истории старообрядчества РГСО.

Открыл мероприятие наставник общины Никола Логинович Васильев. В своем выступлении он отметил, что история староверия на латвийской земле имеет многовековые корни. В стенах этого музея, в экспозициях можно проследить не только историю древлеправославия, но и бережно сохраненную историю Рижской Гребенщиковской общины. История рижских староверов — это данность, которая необходима не только для нас, но и для нашего будущего.

«Несколько веков староверы по воле Господа живут с другими конфессиями на латвийской земле «бок о бок» в мире и, надеемся, так будет и впредь. Все, что вы увидели, посещая храм, создавало не одно поколение староверов».

Никола Логинович пожелал собравшимся приумножить знания о староверах, об их истории и культуре, о сохранении духовности.

Далее слово взяла автор проекта Элвита Рука, которая ознакомила участников конференции с концепцией данного мероприятия, а также представила подготовленный буклет. Он знакомит с молитвенным домом Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, который является крупнейшим в мире храмом старообрядцев поморского согласия, и художественным наследием сакрального искусства. Комплекс является шедевром архитекторов Яниса Фридриха Бауманса и Райнхольда Шмелингса. Архитектурное и художественное наследие старообрядцев включено в список охраняемых памятников Латвийского государства.

В подготовленном буклете представлены разделы, посвященные истории древлеправославия в Латвии. Буклет знакомит с ценностями архитектуры и искусства.

Доктор исторических наук Иванов Азий Исаевич выступил по теме «Гребенщиковский Музей истории староверия – вестник духовности». Он отметил, что материалы Музея истории старообрядчества искореняют религиозную безграмотность, распространяют христианскую мудрость и сохраняют традиционные ценности.

Музей рассказывает о староверах как христианах, которые защищены молитвой и постом. Они стараются идти путем спасения, оставаясь верными учению Исуса Христа. С Божией помощью и была создана такая концепция музея. Она имеет духовную направленность и подтверждает, что старообрядцы никогда не изменяли христианской вере.

Архитектор, исследователь сакрального наследия, лектор Людмила Вениаминовна Клешнина выступила по теме «Архитектурное совершенство Гребенщиковского храмового комплекса». Как объект культурного наследия, весь храмовый комплекс вместе с застройкой его 100-метровой охранной зоны представляется не только духовным центром, но и культурным памятником благотворительности, сострадания и попечительства о стариках и детях. Людмила Вениаминовна поведала слушателям о интересных подробностях строительства храмового комплекса в различные исторические периоды. В результате труда нескольких поколений рижских зодчих и неустанных забот попечителей и прихожан сложился уникальный культурный комплекс, в котором «неслиянно и нераздельно» переплелись постройки разных времен и стилей.

Преподаватель Латвийской академии художеств, реставратор Дмитрий Георгиевич Лащетко выступил с докладом «Иконостас Успенского храма — уникальная сакральная и художественная ценность». В его выступлении было отмечено, что храмовый комплекс РГСО является памятником архитектуры государственного значения. Большой молитвенный зал украшает высокий шестиярусный иконостас с древними иконами канонического письма. Немало икон в иконостасе Успенского храма Гребенщиковской общины — это иконы с Выга. Неизгладимое впечатление у участников конференции оставил иконостас. Его длина — около 35 метров, а высота — около 15. Все иконы покрыты позолоченными или серебряными окладами. В помещениях Гребенщиковской общины насчитывается около полутора тысяч икон, среди которых немало поистине уникальных.

Доктор философских и социальных наук Надежда Валерьевна Пазухина выступила с докладом «Роль личности в сохранении наследия – вклад Ивана Заволоко в создание музея». Участники конференции ознакомились с выдающимся старообрядческим деятелем Иваном Никифоровичем Заволоко. Среди латвийских и прибалтийских старообрядцев Иван Заволоко известен как автор учебников по учению веры, истории старообрядчества, собиратель и издатель традиционной духовной поэзии старообрядцев, редактор и автор журнала «Родная Старина», автор многих статей в Старообрядческом церковном календаре, педагог. В академической среде имя И. Заволоко известно в связи с научными публикациями о рукописной традиции старообрядчества, а также с обнаружением автографов жизнеописаний протопопа Аввакума (Аввакум Петров) и монаха Епифания (Епифаний Соловецкий). И. Заволоко консультировал латвийских и зарубежных исследователей по вопросам истории, он был знатоком старообрядческих книг и религиозных традиций, археографии и палеографии дореформенного русского православия.

В Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине находится личный архив и музей имени И. Н. Заволоко. В 1980-2020-х годах община переиздала несколько произведений И. Заволоко. 100-летие Ивана Никифоровича Заволоко было отмечено в общине конференцией и изданием сборника статей.

Далее участники конференции небольшими группами продолжили дискуссии и беседы, а также индивидуально ознакомились с экспонатами Музея истории и имели возможность приобрести церковную и просветительскую литературу.

«Сказание о гребенщиковской старообрядческой общине»

К юбилейной дате РГСО, которая из-за ковидных ограничений затянулась на несколько лет, в жизни Рижской Гребенщиковской общины состоялось еще одно значимое событие. Оно было таким же долгожданным, как и сама книга — «Сказание о Гребенщиковской старообрядческой общине».

Издание – это многолетний труд Азия Исаевича Иванова. С Божьей помощью написана книга доктором исторических наук, исследователем староверия и человеком, который о себе говорит так: «все титулы и звания, полученные мною в мирской жизни, оставил за воротами храма, а здесь я старовер, прихожанин общины». По решению Совета общины и самого автора книга издана в авторской редакции по задумке и видению Азия Исаевича.

В книге в форме сказания повествуется о том, что ведомые Божьим Промыслом староверы начали заселять восточную окраину города-крепости Риги в конце XVII и в начале XVIII столетия. Они пришли на эту территорию с целью сохранить веру Христову. В начале XVIII века, образовали Рижское старообрядческое общество, а позже, во второй половине XVIII века рижские староверы освятили общественный молитвенный дом. Преодолевая духовные стеснения и гонения, рижские староверы постом и молитвой, своими трудами стремились к единению с Господом Богом.

В начале 20 века в Риге насчитывалось около 15 тысяч староверов, которые заботились о живущих в Гребенщиковской богадельне, имели свое училище и детский приют, а также великолепный храм с величественным иконостасом.

Несомненно, что представление Сказаний и встреча с автором в Музее истории староверия общины вызвали неподдельный интерес со стороны прихожан общины, историков, общественных деятелей и гостей.

О нашей Гребенщиковской старообрядческой общине было немало написано статей, исследований, воспоминаний, было много снято любительских фильмов и профессиональных сюжетов, сделано публикаций в различных изданиях, но такого фундаментального труда об истоках, истории создания и становления общины не было.

Азий Исаевич всегда напоминал, что «с Божией помощью, был приступ к написанию «Сказания о Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине», и это поистине так. Все, кто успел ознакомиться и приобрести книгу, отмечают, что читается она интересно, познавательно и легко, в ней нет строгого литературного жанра, это история рижских староверов в Сказании. Автор сочетает и излагает материал в повествовательно-житейском жанре, широко использует исторические события прошлого, предания. В книге в хронологическом порядке даны основные события описанного периода, а также помещены исторические фотографии и рисунки, наглядно отображающие описанные события того времени.

Семь лет назад был открыт Музей истории староверия в РГСО – это тоже задумка Азия Исаевича, которая воплотилась в жизнь и стала достоянием общины. Духовный Музей, представление книги, и встреча в Музее с автором символична.

Много рассказывал Азий Исаевич о Сказаниях, о научных и архивных источниках, которые использовал в написании, вспоминал о тех людях, чьи труды помогли ему отобразить исторические периоды повествования.

Преподаватель Гребенщиковского духовного училища, участник многих международных конференций по старообрядчеству, он всегда умел привлечь внимание слушателей к своему выступлению. Его слушали внимательно, с интересом. Доходчиво Азий Исаевич отвечал на вопросы, поставленные им же самим в Сказаниях. «Рижское Старообрядческое общество – Гребенщиковская богадельня – Рижская Гребенщиковская старообрядческая община – три имени сообщества рижских староверов на долгом многовековом пути… Кто они? Что они делали? Как жили: между собой… с другими – не староверами…». В книге показана судьба рижских староверов, которые оказывались в различных условиях, какими были их отношения к властным структурам и синодальной Церкви, что определяло и каким образом рижские староверы участвовали в жизни государства с начала создания богадельни, общества, общины до 1904 года.

Много теплых слов и самое главное надежд было выражено в выступлении участников встречи и представления книги. Неподдельные искренние слова звучали от выступавших на мероприятии: руководителя издательско-просветительного отдела общины, ректора ГДУ Иллариона Ивановича Иванова, сотрудника Издательского отдела РГСО Ирины Лукьяновны Шурмель, историка и исследователя староверия Инны Сергеевны Кирничанской, земляка и причетника храма Успения Пресвятой Богородицы Фёдора Акимовича Платкова, сотрудника РГСО Елены Валентиновны Пахоленко, педагога и председателя Латвийского общества русской культуры Елены Васильевны Матьякубовой, латвийского архитектора Людмилы Вениаминовны Клешниной, художника- оформителя музея истории староверия общины Агрипины Брониславовны Солейчук, старообрядческого поэта, члена Союза писателей России и Международной ассоциации писателей Петра Ивановича Антропова.

Кроме слов благодарности, буквально во всех выступлениях были пожелания крепкого здравия автору и надежда на продолжение этого труда – второй книги. С Божьей помощью автор над ней работает.

Выступающие справедливо отмечали, что Сказание открыло для них много нового из жизни Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, да и о судьбе староверов и староверия. Собравшиеся высоко оценили труд Азия Исаевича Иванова, искренне благодарили его за большое богоугодное дело.

По окончанию официального представления книги участники продолжили дружеское общение в беседке на территории общины, где их ждал большой русский самовар — символ гостеприимства, русского духа и традиционного чаепития, и угощения для чая — пироги.

Надо отметить, что каждый, кто приобрел книгу на презентации, получил еще и в подарок автограф автора.

Книга рассчитана на староверов для сохранения исторической памяти.

В Сказаниях опубликована вступительная статья автора, переведенная на латышский язык. Она может быть полезной для всех, кого интересует староверие и его история.

«Постройки Преображенского старообрядческого кладбища на фотографиях 1920-х годов А.А. Губарева»

Александр Александрович Губарев (1862 — после 1937 года) в течение девятнадцати лет, с 1912 по 1931 годы, создавал фотолетопись Москвы.

А.А. Губарев родился в купеческой семье, окончил коммерческое училище, вскоре после этого устроился на работу в банк на должность банковского служащего и конторщика. После выхода в отставку полностью посвятил себя москвоведению. Создал более пяти тысяч негативов и позитивов, участвовал в конкурсе Русского фотографического общества 1914 года «Ушедшая и уходящая Москва», а позднее экспонировал свои работы на выставках этого общества. В 1937 году все свои фотографии А.А. Губарев передал Государственному историческому музею.

Наследие А.А. Губарева до сих пор не известно широкому кругу пользователей.

Лишь в конце 2017 года Музей Москвы провел первую выставку его работ под названием «Москва в фотографиях А.А. Губарева. 1912–1914», где были представлены 130 фотографий дореволюционной столицы.

Часть коллекции Губарева (на сегодняшний день чуть более 2000 экспонатов) из фондов Государственного исторического музея представлена на сайте Госкаталога.

В нескольких публикациях попробую представить уважаемым подписчикам и гостям канала уже выложенные фотографии на Госкаталоге, отобранные мной по территориальному принципу. Первая публикация была посвящена Сокольникам, во второй публикации собраны фото Преображенского, Черкизова, Богородского и Семеновского.

Сегодня познакомимся с фотографиями Губарева 1920-х годов, запечатлевшими постройки Преображенского старообрядческого кладбища (Преображенского богаделенного дома, Преображенского старообрядческого монастыря). Губарев четырежды делал снимки построек Преображенского старообрядческого кладбища — в 1923, 1926 и дважды в 1929 годах.

- 1923 год, 17 мая. Преображенский Камер-Коллежский вал. Мужской двор. Надвратная церковь и колокольня с оградой

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:8,5х10,7 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355114 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/6017 Инвентарный номер: ИА 1010/99

- 1923 год, 17 мая. Часовня Креста Господня

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:8,6х13 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355042 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/6012 Инвентарный номер: ИА 1010/94

- 1926 год, 12 марта. Общий вид Мужского двора с юго-западной стороны

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:12,2х14,4 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355032 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/6016 Инвентарный номер: ИА 1010/98

- 1926 год, 12 марта. Общий вид Женского двора с юго-западной стороны

1926 год, 12 марта. Общий вид Женского двора с юго-западной стороны

- 1926 год, 12 марта. Южные ворота Преображенского старообрядческого кладбища

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:9,4х14,3 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355049 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/5998 Инвентарный номер: ИА 1010/80

- Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:9,4х14,3 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355049 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/5998 Инвентарный номер: ИА 1010/80

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:9,4х14,3 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355049 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/5998 Инвентарный номер: ИА 1010/80

Обратите внимание, что на снимке № 1 1923 года главки надвратной церкви еще целы.

- 1926 год, 12 марта. Женский двор. Въездные ворота

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:11,5х14 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355025 Номер по КП (ГИК): ГИМ 79541/5996 Инвентарный номер: ИА 1010/78

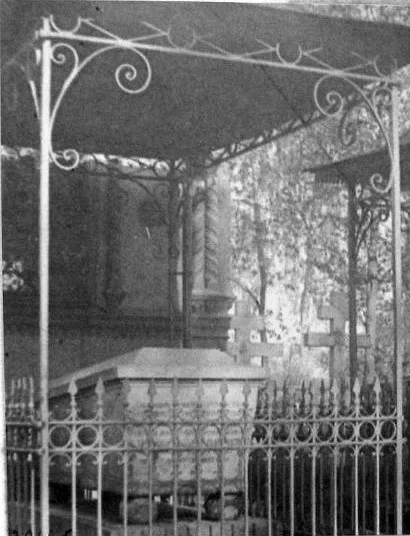

- 1926 год, 12 марта. Открытая часовня над надгробиями

Материал, техника: бумага желтая, желатино-серебряный отпечаток Размер:8,6х10,8 см; 18х20,5 см Номер в Госкаталоге: 43355090 Номер по КП (ГИК):ГИМ 79541/6015 Инвентарный номер: ИА 1010/97

- 1929 год, 21 апреля. Женский двор. Въездные ворота. Верхний орнамент

1929 год, 21 апреля. Женский двор. Въездные ворота. Верхний орнамент