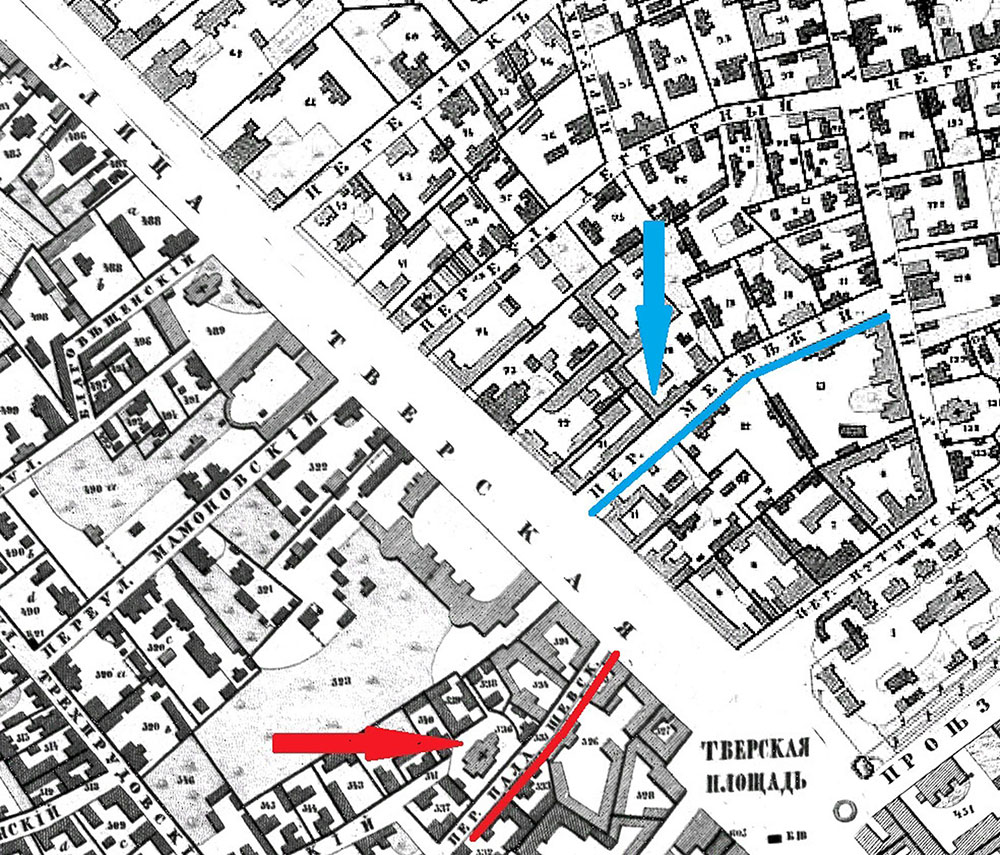

Илл. 1 – План Сретенской части из «Атласа столичного города Москвы», составленного в 1852-1853 годах. Голубым овалом отмечен Медвежий переулок.

История моленной в Медвежьем переулке началась задолго до того, как «нехороший» дом стал собственностью Анны Васильевны Мараевой. В середине XIX столетия Медвежий переулок относился к Сретенской части. Со временем он был отнесен к Арбатской части Москвы, а не позднее 1903 года и вовсе переименован в Настасьинский.

Илл. 2 – Медвежий, позже Настасьинский переулок в «Атласе столичного города Москвы» середины XIX века и на карте Москвы 1907 года.

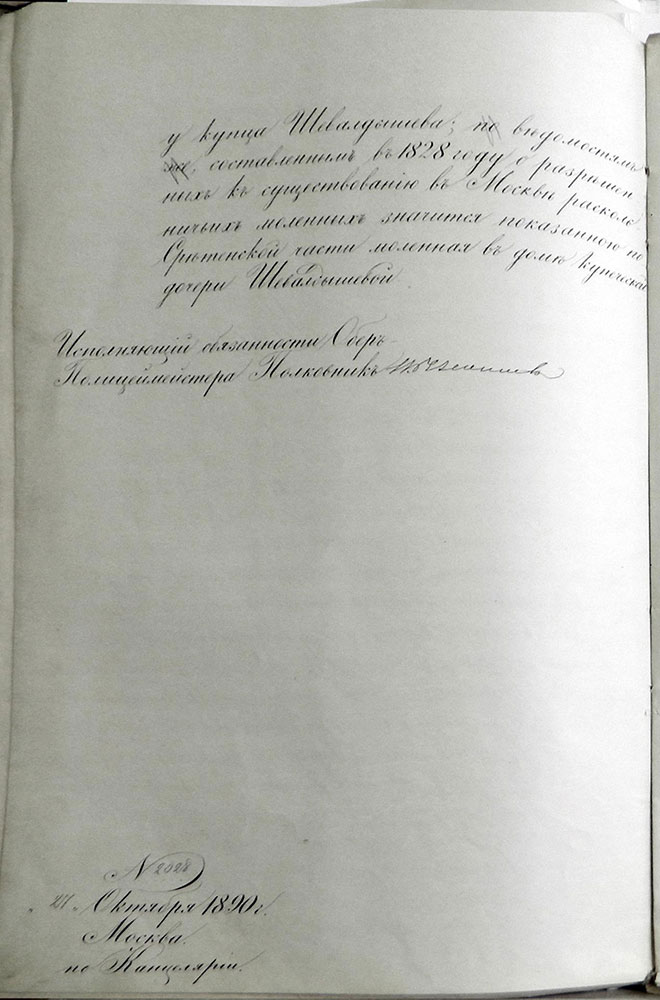

Еще в 1828 году в ведомостях о разрешенных в Москве старообрядческих моленных значилась «по Сретенской части моленная в доме купеческой дочери Шевалдышевой»[1]. Дом с моленной у Шевалдышевых приобрел купец Семен Борисов. Семен Борисов завещал дом в Медвежьем переулке сыну Лариону Семеновичу Борисову, а тот оставил дом в наследство своей дочери Афанасии Ларионовне[2].

Илл. 3 — Рапорт обер-полицмейстера относительно моленной в Медвежьем переулке. Рапорт составлен 27 октября 1890 года. В нем кратко изложено, как дом с моленной переходил от одного владельца к другому. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.71.

Илл. 4 – Рапорт обер-полицмейстера относительно моленной в Медвежьем переулке. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.71 об.

Илл. 5 — Фрагмент рапорта. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.71 об.

Информация о семействе Семена Борисова есть в «Материалах для истории Московского купечества»[3]. В VII томе, где опубликованы сведения, поданные купеческим сословием в ходе 8-й ревизии, указано: «1834 года марта 12 дня – 3-й гильдии купец Семен Борисов сын Борисов 70; прибыл из отпущенных на волю от князя Владимира Михайловича Урусова крестьян с 1832 года; у него сыновья: Лев 41 (…); Тихон 37 (…); Ларион 34 (у него сыновья: Андрей 5, Михаил 6 месяцев). У него – Семена – жена Марья Семенова 67; (…) у Лариона жена Дарья Федорова 34, дочь Афанасия 3»[4].

Илл. 6 – «Материалы для истории Московского купечества», том VII, стр. 17. Сведения о семье Семена Борисова отмечены синим маркером. Имя его внучки Афанасии Ларионовны, будущей владелицы дома в Медвежьем переулке, отмечено желтой точкой. Числа рядом с именами обозначают возраст на момент составления ревизии. Таким образом, в марте 1834 года Семену Борисову было 70 лет, его сыну Лариону – 34 года, а внучке Афанасии – 3 года, следовательно она родилась около 1831 года.

Через 16 лет, 26 мая 1850 года, была проведена следующая 9-я ревизия. В ходе 9-й ревизии также были зафиксированы сведения о семье купца третьей гильдии Лариона Семенова Борисова. В ревизскую сказку записан он сам, его жена Дарья Федорова, сын Андрей и дочь Афанасия. Младший сын Михаил умер в 1835 году. Здесь же указана и конфессиональная принадлежность семейства: «Ларион Семенов Борисов вероисповедания по Преображенскому кладбищу», «Лариона Семенова Борисова жена Дарья Федорова безпоповщинского по Преображенскому кладбищу согласия». Именно по этой причине «жена его Дарья Федорова из сказки исключена, а дети его сын Андрей и дочь Афанасия в общей о купечестве сказке показаны незаконнорожденными»[5].

Илл. 7 — «Материалы для истории Московского купечества», том VIII, стр. 14. Фрагмент.

В последнем IX томе «Материалов для истории Московского купечества» опубликованы данные 10-й ревизии, записанные в 1857 году. Здесь обо всем семействе Лариона Семенова Борисова сказано «безпоповщинского согласия». Это относилось к нему самому, его жене Дарье Федоровне, 28-летнему сыну Андрею и дочери Афанасии 26-ти лет[6].

Илл. 8 – «Материалы для истории Московского купечества», том IX, стр. 5. Фрагмент.

Оба родителя: Ларион Семенович и Дарья Федоровна, – умерли в 1874 году, а в 1878 году скончался их сын Андрей Ларионович[7]. Хозяйкой дома в Медвежьем переулке становится 47-летняя Афанасия Ларионовна Борисова. Именно у нее около 1878 года[8] Анна Васильевна Мараева и приобрела дом, расположенный по адресу 2-й участок Арбатской части, Медвежий переулок, д. 3[9]. Как будет позже описано в одном из донесений, «его (т.е. дома – Т.И.) место положение состоит Арбатской части, 2-го участка, в Медвежьем переулке, с Тверской улицы, на левой руке переулка 2-й дом, рядом с булочной и домом Савостьянова»[10].

Илл. 9 – Фрагмент из «Атласа столичного города Москвы». Красным маркером отмечен Палашевский переулок, красная стрелка указывает на расположенный в нем храм Рождества Христова в Палашах. Синим маркером отмечен Медвежий переулок, синяя стрелка указывает на второй дом по левой стороне.

Заметим, что в Медвежьем переулке Анне Васильевне принадлежало несколько строений. В справочнике «Вся Москва» на 1886 год адрес в Медвежьем переулке стоит первым в списке московских домовладений А.В. Мараевой: Медвежий переулок, Арбатская часть, 2 участок, дома 21, 20, 3[11].

Илл. 10 — Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1886 год. М., 1886. Отдел II. С. 393.

Но именно дом № 3 с находящейся в нем моленной доставлял много беспокойства священнику Василию Евфимиеву Световидову, настоятелю храма Рождества Христова в Палашах, к приходу которого и относилось домовладение.

Илл. 11 — Храм Рождества Христова в Палашах.

О том, что в доме № 3 по Медвежьему переулке есть старообрядческая моленная, о. Василий Световидов знал задолго до 1878 года, т.е. до покупки дома А.В. Мараевой. На данный момент в Центральном государственном архиве Москвы (ЦГАМ) в фонде Московской духовной консистории (ф. 203) обнаружены четыре донесения, составленных священником Василием Евфимиевым Световидовым с причтом, где вышестоящее начальство информируется о «находящейся в приходе раскольнической моленной». Самое раннее из обнаруженных донесение датировано ноябрем 1862 года, следующее было составлено в декабре 1871 года, третье – в декабре 1872 года и последнее, четвертое, датировано 29 ноября 1879 года.

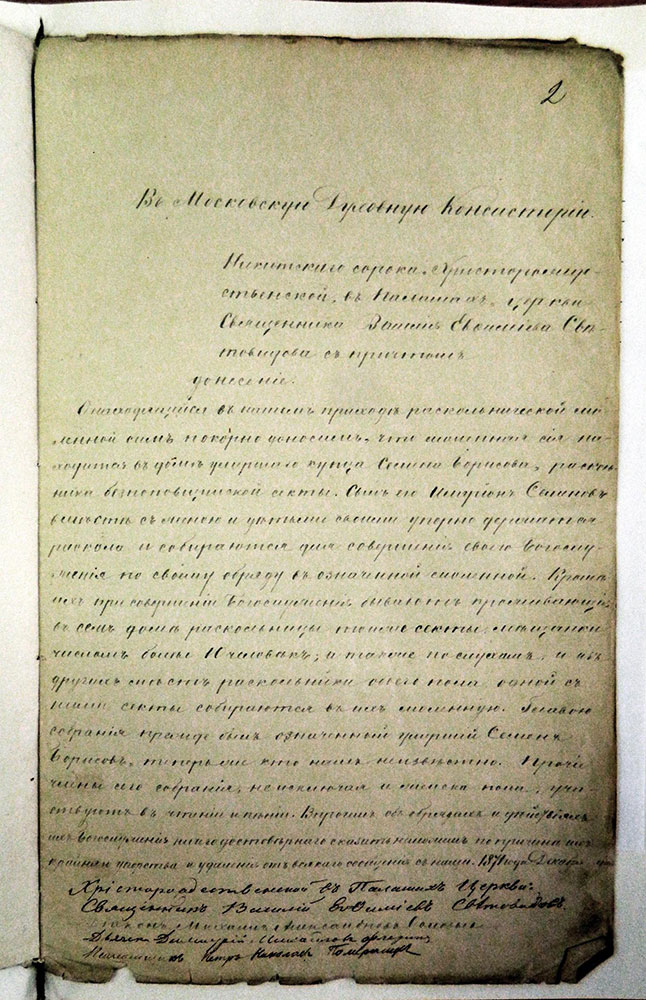

Тексты всех донесений почти дословно повторяются. Приведем в качестве примера самое раннее донесение, составленное в ноябре 1862 года:

«В Московскую Духовную Консисторию

Никитского сорока Христорождественской, в Палашах, церкви

священника Василия Евфимиева Световидова с причтом

Донесение

О находящейся в нашем приходе раскольнической моленной сим покорно доносим.

Моленная сия находится в доме умершего купца Семена Борисова, раскольника беспоповщинской секты. Сын его Илларион Семенов вместе с женою своею Дариею Федоровою и дочерью, девицею, Афанасиею упорно держатся раскола и собираются для совершения своего богослужения по своему обряду в означенной моленной. Кроме их при совершении богослужения бывают проживающие в сем доме раскольники той же секты, мещанки и государственные имущественные крестьяне числом 16 человек; а также, по слухам, и из других мест раскольники обоего пола одной с ними секты собираются в их моленную. Главою собрания прежде был означенный умерший Семен Борисов. Теперь же кто, нам не известно. Прочие члены сего собрания, не исключая и женска пола, участвуют в чтении и пении. Впрочем, об обрядах и действиях их богослужения ничего достоверного сказать не можем по причине их крайнего упорства и удаления от всякого сообщения с нами. 1862 года ноября … дня (на месте даты стоит пропуск – Т.И.)»[12].

Илл. 12 – Донесение о. Василия Световидова, составленное в 1862 году. ЦГА Москвы Ф.203 Оп.311 Д.86. Л.2.

Илл. 13 – Донесение о. Василия Световидова, составленное в 1871 году. ЦГА Москвы Ф.203 Оп.337 Д.82 Л.2.

Световидов был хорошо осведомлен о прежних владельцах дома. Именно о. Василий в четвертом из обнаруженных донесений, от 29 ноября 1879 года, сообщает годы смерти членов семьи. Здесь же сообщается и о приобретении дома А.В. Мараевой:

«В Московскую Духовную Консисторию

Никитского сорока Христорождественской, в Палашах, церкви

священника Василия Евфимиева Световидова с причтом

Донесение

О находящейся в нашем приходе раскольнической моленной сим покорно доносим.

Моленная сия находится в доме умершего купца Семена Борисова, принадлежащем в настоящее время купчихе Мараевой, раскольнице беспоповщинской секты. Сын умершего купца Семена Борисова Илларион Семенов, а также и жена его, упорно державшиеся раскола, в 1874 году умерли. А в 1878 году умер и сын Иллариона Семенова, Андрей Иларионов. После сих кто в настоящее время состоит главою собрания, неизвестно. Известно, по слуху, что и теперь собираются для совершения своего богослужения, по своему обряду, в означенную моленную проживающие в доме раскольницы этой секты, мещанки, числом более 10 человек, а также, по слухам, и из других мест раскольники обоего пола, одной с ними секты. Об обрядах и действиях их богослужения ничего достоверного сказать не можем по причине их крайнего упорства и удаления от всякого сообщения с нами. 1879 года ноября 29 дня»[13].

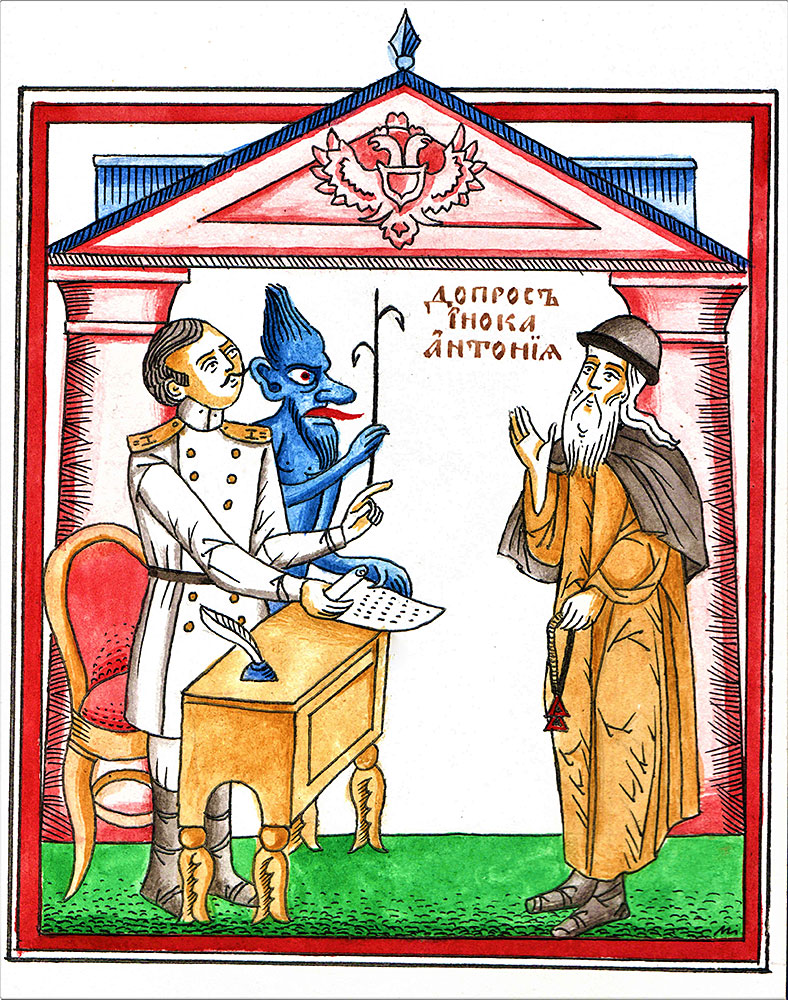

Заметим, что четыре ранних донесения о. Василия Световидова (1862, 1871, 1872 и 1879 годов) никаких последствий не имели. Видимо, они «ложились в стол». Дела по этим донесениям состоят из 2–3 листов: собственно самого донесения и сопроводительной записки о его получении. Но пятое донесение Световидова, составленное 18 ноября 1883 года, стало причиной следственного дела[14], в ходе которого был собран интереснейший материал о внутреннем устройстве моленной и распорядке жизни «как бы богадельни».

Илл. 14 – Обложка следственного дела о моленной в доме №3 по Медвежьему переулку. «Дело по донесению Новопименовского благочиннаго протоиерея Александра Никольского о раскольнической моленной, находящейся в приходе Христорождественской, в Палашах, церкви». 11 февр. 1884 г. — 2 окт. 1884 г. На 18 листах. Ф.203 оп.364 д.92.

20 апреля 1884 года благочинный Никитского сорока протоиерей Александр Григорьевич Никольский и настоятель Христорождественской, в Палашах, церкви протоиерей Василий Евфимиевич Световидов подают в Московкую духовную консисторию донесение, текст которого приведем полностью.

«Донесение

В силу указа Московской Духовной Консистории от сего 1884 года марта 6 дня, за № 2045 сим Московской Духовной Консистории представляем следующие добытые нами сведения о раскольнической моленной, находящейся в приходе московской Христорождественской, в Палашах, церкви.

А. Сведения, полученные от православных жильцов, в настоящее время проживающих на квартирах этого дома, среди которого находится старообрядческая моленная раскольников беспоповщинского толка.

- Дом этот действительно принадлежит купчихе Мараевой, раскольнице безпоповщинского толка, или, как выражались некоторые, раскольнице Преображенского кладбища, а потому, дескать, и моленная принадлежит ей. Она сама живет то в Москве, где-то далеко, в другом собственном ее доме, то в городе Серпухове.

- С этой владелицей, или хозяйкой дома, они знакомства не имеют. Видали они ее в окна своих квартир, когда она приезжала в дом для получения дохода с дома и входила в моленную, или в помещения при моленной, в которых живут управляющий этим домом, также раскольник беспоповщинского толка, некто Иван Григорьев, который получает для передачи Мараевой плату за квартиры с квартирантов дома, и также живут, как бы в богадельне, несколько женщин, или девиц, они не знают, различного возраста, раскольниц беспоповщинского толка, числа которых они определенно не знают.

- Приезжает Мараева довольно часто, и ее встречают в дверях моленной с какими-то особенными почестями – с каждением ладаном и даже слышно бывает пение проживающих там раскольниц.

Б. Сведения, собранные от вышеозначенного Ивана Григорьева.

- Он действительно управляющий домом и надзирающий за живущими при моленной женщинами, за что и получает жалованье от Мараевой. Он же собирает и доход с дома. В помощь себе он имеет дворника, также раскольника.

- Моление в моленной, по его словам, совершается в воскресные и праздничные дни, а в будни не всегда. Главою их молитвенных собраний бывает какой-то почтенный у них старец, не живущий у них, но временно наезжающий к ним. Этот старик состоит наставником их и, так сказать, главою их, не у них только, но и у других раскольников. Он бывает часто в г. Серпухове и других местах. В отсутствие этого старика он, Иван Григорьев, наблюдает за порядком богослужения. По словам других, проживающих в этом доме православных, надевая для этого даже особенную одежду.

- Совершаются у них служения: вечернее, утреннее и часы. Живущие в моленной иногда отправляют каноны или правила.

- В воскресные и праздничные дни к их богослужению собирается довольно богомольцев из других мест обоего пола.

- Чтение и пение совершают живущие при богадельне девицы, которых теперь находится числом 8, а с кухаркою, которая на них стряпает и также раскольница, 9. Постоянного числа проживающих при моленной он не определить не может: они то прибывают, то убывают. По слухам, от других нами полученным, этих девиц, когда они научатся читать и петь, рассылают в другие молельни.

- Девиц этих содержит хозяйка дома, Мараева, а он, Иван Григорьев, покупает для них провизию и все необходимое для содержания их. Старшей из живущих в этой богадельне и в некотором роде начальнице, или надзирательнице их 50 лет, другой 30 лет, а есть 20-ти и моложе.

- Хозяйка дома, Мараева, приезжает в моленную редко. Она большею частию пребывает в г. Серпухове, где у нее есть также собственный дом.

- На вопрос наш: когда основана их моленная, он отвечал, что не знает, потому что сам живет здесь еще только 10 месяцев, но слышал, дескать, что на эту моленную существует указ царя Алексея Михайловича, а потому де разрушить ее никто не смеет.

- Иван Григорьев сказал нам, что он умеет только читать и писать, но в разговоре, между прочим, показал нам, что он имеет понятие о полемике Г. Филиппова с профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии Г. Никольским и прибавил, что вот де защищавший нас Г. Филиппов, человек весьма умный и ученый, посрамил профессора вашей Академии, противника нашего.

- На вопрос наш, – бывал ли он на беседах, которые теперь ведутся в Москве со старообрядцами, он отвечал, что считает это бесполезным, потому что, как человек простой и неученый, с учеными он спорить не может. Впрочем, по совету нашему, хотел купить сочинение покойного митрополита Филарета «Ответы к глаголемому старообрядцу, о которых он до сих пор не имел понятия».

- Когда мы коснулись причин отделения их от церкви и удаления от ее служителей, он отвечал, что этих причин много, но прежде всего указал на хождение посолонь.

- Вообще он человек, хотя не ученый и называющий себя простецом, но довольно хитрый и осторожный в словах. На вид ему не более 60 лет. Сложения он крепкого и здорового.

- Моленная составляет большую, почти квадратную комнату, на восточной стороне которой находится иконостас, наполненный иконами старинного письма, большей частию в серебро-позлащенных ризах, или окладах, пред которыми стоят подсвечники с местными восковыми свечами. По обе стороны клиросы, за которыми аналогии, на которых лежат церковные книги»[15].

Илл. 15 – ЦГА Москвы Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.4.

Илл. 16 — ЦГА Москвы Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.4об.

Илл. 17 — ЦГА Москвы Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.5.

Илл. 18 – ЦГА Москвы Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.5об.

Однако и это расследование ни к чему не привело – моленная закрыта не была. 11 сентября 1884 года из Министерства Юстиций в Московскую духовную Консисторию пришел ответ: «за силою Высочайшего повеления 3 мая 1883 года о даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб, (…) предварительное следствие по означенному сообщению Консистории об устройстве раскольнической моленной в доме купчих Мараевой возбуждаться не будет»[16].

Однако противостояние протоиерея Василия Световидова и моленной в Медвежьем переулке на этом не закончилось. В начале января 1886 года о.Василий пишет очередное донесение о старообрядческой моленной, находящейся в его приходе, в доме Мараевой. Текст этого донесения почти дословно повторяет все предыдущие[17]. 15 января 1886 года уже с сопроводительным документом от благочинного Никитского сорока протоиерея Петра Приклонского информация поступила в Московскую Духовную Консисторию[18]. Следствие по данному делу растянулось до 1891 года[19], но никаких новых сведений о внутреннем устройстве моленной или проживавших при моленной федосеевцах получено не было. Тем не менее, 4 февраля 1891 года в Московскую духовную консисторию пришел ответ из Министерства юстиций за подписью прокурора о том, что «дела о самовольном открытии раскольнических моленных в домах Лапшина, Мараевой и Быкова (…) дальнейшим производством прекращены»[20].

Но последнюю точку в истории моленной в Медвежьем переулке поставил отнюдь не деятельный священник, а Съезд противораскольничьих миссионеров, состоявшийся в Москве в 1887 году[21].

Илл. 19 – «Дело о съезде в Москву противораскольничьих миссионеров». 19 октября 1888 – 23 марта 1891 года. На 113 листах. ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307.

Отчитываясь об итогах съезда перед московским губернатором Владимиром Андреевичем Долгоруковым, действительный статский советник Скородумов в секретном рапорте пишет:

«Имею честь донести вашему сиятельству следующее: путем секретных розысков негласных действий комиссиею дознано, что кроме Преображенского богаделенного дома и двух помещений вне его ограды для певчих, клирошанок и псалтирщиц, федосеевские раскольники в период последних 20 или 25 лет устроили в разных местах Москвы самовольно и в нарушение запрещений правительства, последовавших в начале 50-х годов, еще не менее 8 особых обителей, скитов или приютов, которые содержатся на счет того же богаделенного дома, или же на счет главных его руководителей и призревают, не без ведома местной полиции (позже вычеркнуто карандашом), под видом «жильцов», «чернорабочих» или «из благодеяния» до 95 мужчин и до 555 женщин, не считая в том числе 25 человек певчих и до 167 клирошанок и псалтирщиц или читалок. Кроме того, у федосеевцев есть еще мелкие приюты, размещенные в небольших домах последователей этой секты, густо заселивших местность у Преображенской заставы и ближайшего к ней села Черкизова. Не только певчие и читалки, но и значительная часть из призреваемых в этих приютах лиц, преимущественно женского пола, имеют молодой возраст от 15 до 30 лет, а в домах Быкова и Мараевой есть даже малолетние, до 15 лет. Две названные из этих же обителей, находящиеся на Покровке и в Грузинах, представляют собой как бы правильно устроенные монастыри, а остальные 6, при началах общежития, имеют моленные с иконостасами, аналоями и прочею церковною утварью»[22].

Далее приводятся сведения «о раскольниках безпоповщинской федосеевской секты, призреваемых в тайных обителях», представленные в виде таблицы (Приложение 1). В список «тайных обителей» попал и дом А.В. Мараевой в Медвежьем переулке:

«В доме Мараевой №3, Арбатской части по Медвежьему переулку, с моленною для призреваемых и приходящих. Призреваемые числятся по книгам «из благодеяния». При моленной 8 женщин 12–28 лет и 1 мужчина эконом. Числятся «жильцами»: семья из 4-х человек, в том числе, в счет 8-и, одна певчая и еще 3 женщины.

Всего: мужчина – 1, женщин – 5, малолетний – 1.

Тут же приходящие дети обучаются грамоте и молению по Преображенскому кладбищу»[23].

Илл. 20 – Фрагмент таблицы, содержащей сведения о «тайных обителях». ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307 Л.19об.-20. Синим маркером отмечены сведения о моленной в доме А.В. Мараевой в Медвежьем переулке.

Илл. 21 – Данные о моленной в доме А.В. Мараевой в Медвежьем переулке. ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307 Л.19об.

Вслед за этим последовало распоряжение ликвидировать «тайные обители». Первыми были закрыты дом Баранова и Кочегарова № 45 по Покровке, дом Мараева по Суворовской улице, дом Кочегарова №6 (бывший Бузиной) по улице 9 роты, дом Быкова Пресненской части на Грузинской улице, дом Тихомирова № 17 и 19 по улице 9 роты, дом Москвиной в селе Черкизове, 2-ого стана Московского уезда[24].

Отчитываясь перед московским губернатором о ликвидации старообрядческих богаделен, действительный статский советник Е.С. Егоров цинично сетует: «большая половина из них (призреваемых из закрытых богаделен – Т.И.) оказались весьма слабые, больные и увечные лица обоего пола в возрасте от 50 до 87 лет включительно, что и послужило немалым затруднением к скорому исполнению поручения Вашего Сиятельства, несмотря на самые энергичные меры домовладельцев к выселению вышеупомянутых лиц»[25].

Но дом в Медвежьем переулке продолжал сдерживать натиск. Пытаясь спасти моленную, А.В. Мараева пишет чиновникам, что в ее доме №3 помещаются жильцы различных званий, занятий и вероисповеданий[26]. В подтверждение этому был составлен список жильцов дома №3 (Приложение 2).

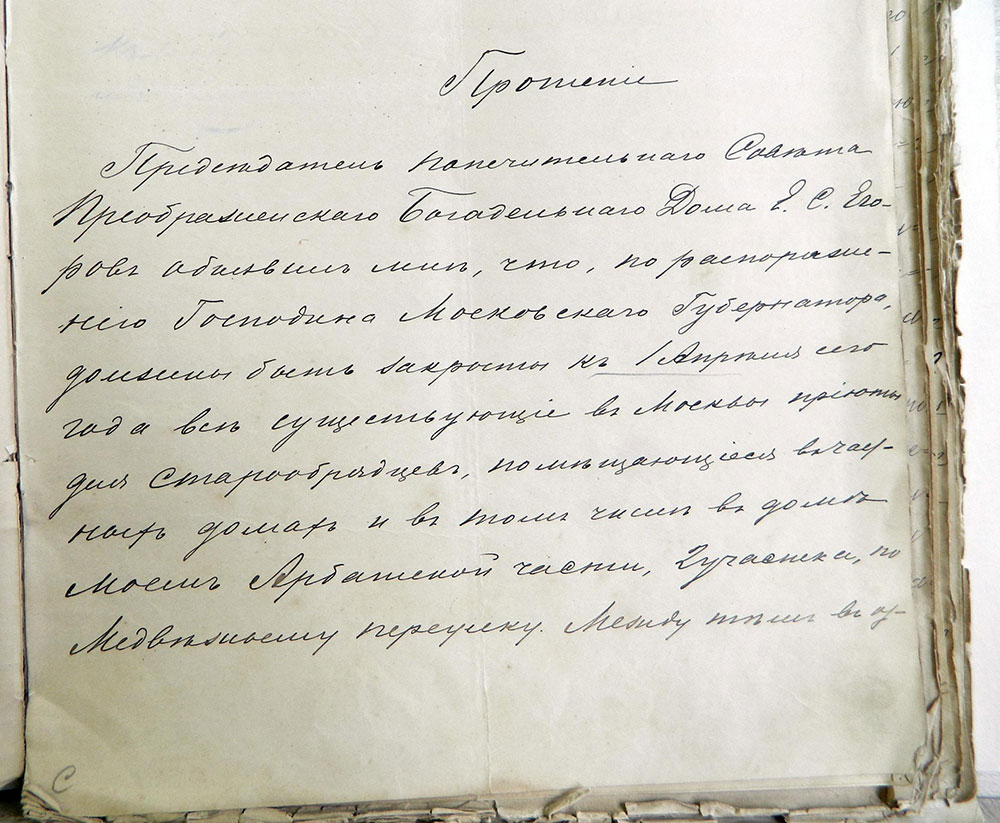

20 марта 1890 года Анна Васильевна Мараева направляет московскому губернатору первое прошение, текст которого приведем полностью:

«Его сиятельству

господину московскому генерал-губернатору

Князю В.А. Долгорукову

Почетной горожанки

Анны Васильевны Мараевой

Прошение

Председатель попечительного Совета Преображенского богаделенного дома Е.С. Егоров (имеется ввиду упомянутый выше действительный статский советник – Т.И.) объявил мне, что, по распоряжению Господина московского губернатора, должны быть закрыты к 1 апреля сего года все существующие в Москве приюты для старообрядцев, помещающиеся в частных домах и в том числе в доме моем Арбатской части, 2 участка, по Медвежьему переулку. Между тем в означенном доме моем никакого приюта не существует, а есть лишь моленная, разрешенная правительственною властью с незапамятных времен, как это могут подтвердить старожилы, – соседи и местная полиция, – и при этой моленной восемь женщин служительниц, составляющих в то же время и мою прислугу.

Ввиду изложенного, я принимаю на себя смелость почтительнейше просить высокой защиты Вашего Сиятельства в этом деле для меня святом и имеющем великую важность, ибо с ним связано существование моленной, столь дорогой для меня и многих.

Моля Господа Бога о даровании здравия и благоденствия Вашему Сиятельству, прошу Вас о законной поддержке и ограждении тех несчастных, которые должны будут лишиться всякой возможности существования.

Москва. 1890 год. Марта 20 дня.

Почетная гражданка Анна Васильевна Мараева»[27].

Илл. 22 – Прошение А.В. Мараевой от 20 марта 1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.36.

Илл. 23 Прошение А.В. Мараевой от 20 марта 1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.36. Фрагмент.

Илл.24 — Прошение А.В. Мараевой от 20 марта 1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.36. Фрагмент.

Илл. 25 Прошение А.В. Мараевой от 20 марта 1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.36об — 37.

Илл. 26 – Прошение А.В. Мараевой от 20 марта 1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.37.

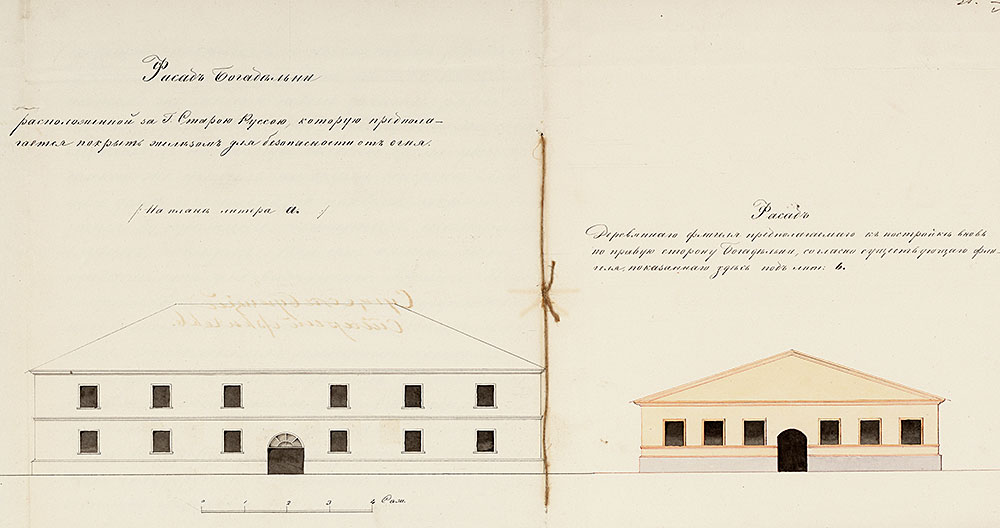

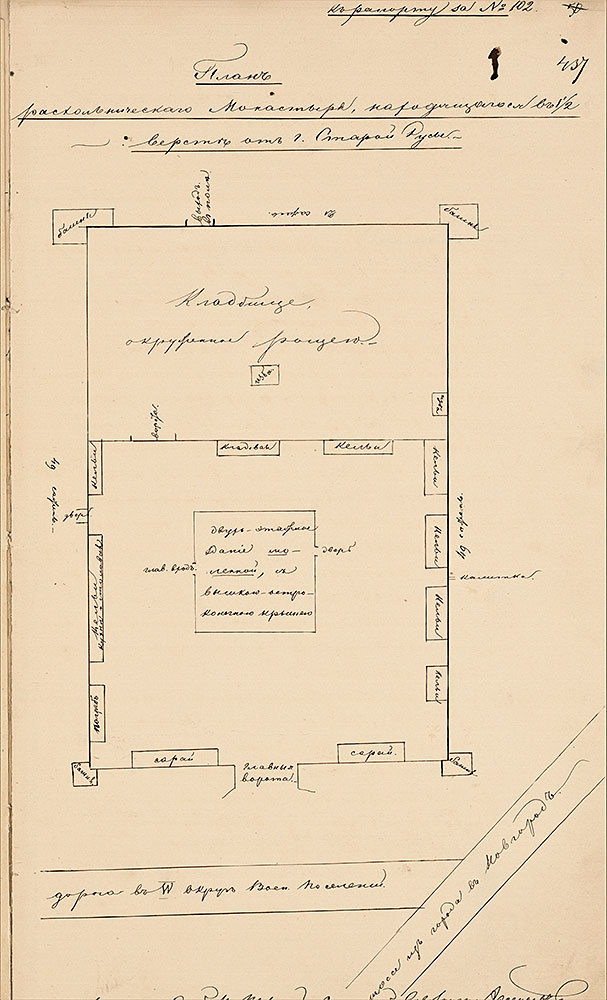

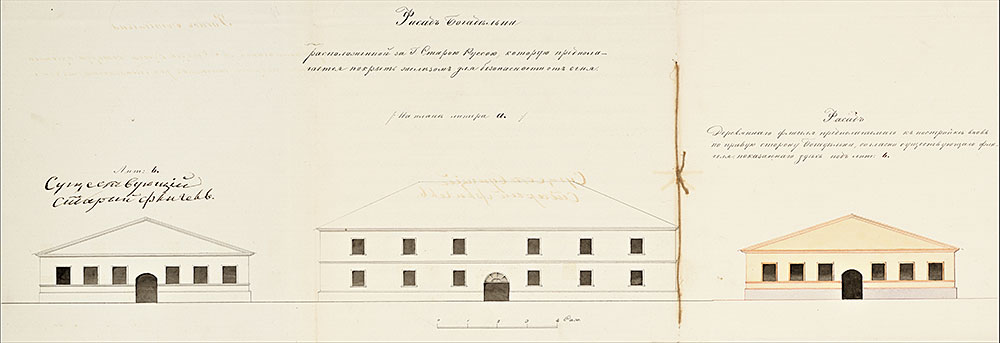

25 мая 1890 года А.В. Мараева пишет губернатору второе прошение, где упоминаются интересные факты из истории домовладения:

«В дополнение к прошению, поданному мною Вашему сиятельству о сохранении моленной, существующей в моем доме в г. Москве, Арбатской части, 2 участка, по Медвежьему переулку, с 1810 года, я имею честь представить планы, составленные в 1817, 1834 и 1842 годах, на которых показано здание означенной моленной, и копию с духовного завещания умершего в 1824 году бывшего владельца означенного дома, купца Тимофея Даниловича Шевалдышева, завещавшего святые иконы и духовные книги сестре своей Евдокие Даниловой. Независимо от этого непрерывное существование моленной с 1810 года, переход здания ее и всего устройства с священными книгами и святыми иконами от Тимофея Шевалдышева к его сестре Евдокие Даниловой и последующим приобретателям, включая в число таковых и меня, могут удостоверить свидетели, прежде всего:

- прапорщица Екатерина Александровна Фон-Ранбах, жительствующая Пречистенской части, 2 участка, по Сивцеву вражку, в доме Краснопевцевой;

и местные старожилы:

- камер-юнкер двора Его императорского величества Юрий Всеволодович Мерлин

и купцы:

- Семен Тихонович Борисов, жительствующий Сретенской части, 1 участка, у Петровских ворот, в собственном доме, и

- Павел Васильевич Смирнов, жительствующий Сущевской части, участка по Долгоруковской улице, в собственном доме.

На основании изложенного я почтительнейше имею честь просить Ваше Сиятельство приказать допросить означенных лиц и разрешить дальнейшее существование моей моленной, продолжающееся непрерывно с 1810 года, т.е. более 80 лет»[28].

Илл. 27 — Прошение А.В. Мараевой от 25 мая1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.58.

Илл. 28 — Прошение А.В. Мараевой от 25 мая1890 года. ЦГА Москвы Ф.16 Оп.78 Д.307 Л.58об.

Указанные лица дали письменные подтверждения слов А.В. Мараевой, а упомянутые планы и копия с духовного завещания к делу, к сожалению, не подшиты.

Дело о затянувшемся закрытии моленной в Медвежьем переулке дошло до министерств и Синода. Яркой иллюстрацией антистарообрядческого законодательства служит письмо министра внутренних дел от 19 января 1891 года, адресованное московскому губернатору:

«… основанием к ходатайству Мараевой об оставлении моленной служит (…) почти вековое существование означенной моленной, упоминаемой и в составленных в 1828 году ведомостях о разрешенных в Москве моленных, а также отсутствие будто бы при ней предполагаемого тайного общежития раскольников.

Находя со своей стороны, что одно заявление просительницы о том, что проживающие при ней 8 женщин-раскольниц составляют ее прислугу, без указания даже тех обязанностей, которые они исполняют, вовсе не может служить доказательством отсутствия в ее доме тайного раскольнического общежития, и принимая во внимание, что если моленная в означенном доме и была терпима правительством с начала текущего столетия, то очевидно лишь на том основании, что лица, владевшие этим домом, ни в чем предосудительном или противозаконном замечены не были.

Между тем, как нынешняя домовладелица, к которой упомянутый дом вместе с моленною перешел покупкою лишь около 12 лет назад, не только озаботилась своевременно испросить надлежащее разрешение на продолжение существования моленной в купленном ею доме, но даже вопреки ст. 50 устава о пред. и прес. прест., дозволила себе самовольно устроить при моленной нечто вроде общежития последователей федосеевской секты, к которым, как не признающим браков и молитвы за царя, правительство не может относиться с одинаковою терпимостию, как и к раскольникам других менее вредных сект.

Я, согласно с заключением обер-прокурора Св. Синода, с которым было сделано по настоящему делу сношение, признаю выше объясненное ходатайство Мараевой не подлежащим удовлетворению»[29].

18 марта 1891 года московский обер-полицмейстер кратко отрапортовал губернатору о том, что моленная Мараевой закрыта и «призвераемые в общежитии женщины удалены»[30].

***

Приложение 1.

«Дело о съезде в Москву противораскольничьих миссионеров».

19 октября 1888 – 23 марта 1891 года. На 113 листах.

ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307.

Сведения о раскольниках безпоповщинской федосеевской секты, призреваемых в тайных обителях (Л.19–20).

| № | адрес | Количество призреваемых | ||||

| Воз-

раст |

Мужчины | Воз-раст | Жен-щи-

ны |

Мало-летние | ||

| 1. | В доме Баранова и Кочегарова № 49, по Покровке.

Обитель с характером правильно устроенного монастыря (позже вычеркнуто — Т.И.). С общежитием и полною моленною. Настоятельница, казанская мещанка Евдокия Егорова Асаднова (?), называющаяся «матерью Евникеей». Призреваемые в скуфьях и темной одежде, по домовым книгам числятся жильцами, а содержатся на счет членов комитета Преображенского богаделенного дома, Баранова и Кочегарова, из коих последний состоит в то же время пенсионером, призреваемым в Преображенском богаделенном доме. |

23-х лет свыше 60 |

1 7 |

15-20 20-30 30-40 40-50 50-83 |

12 21 14 12 25 |

нет |

| 2 | В доме Мараева, №25 по Суворовской улице – обитель с характером общежития; моленная для призреваемых и приходящих; небольшая больница, куда врач, однако же, не допускается. Призреваемые все преклонного возраста, кроме 26 человек, кои моложе 30 лет, но страдают неизлечимыми болезнями. Содержится обитель на средства Преображенского богаделенного дома. В качестве жильцов призреваются 64 мужчины и 132 женщины. |

64 |

132 |

|||

|

3 |

/Л.19об./

В доме Василия Яковлева Васильева, №24-26 по улице 9-й роты обитель с таким же характером, как в доме Мараева. Кроме проживающих здесь двух певчих, все призреваемые преклонного возраста. |

10 |

60 |

|||

| 4 | В доме Кочегарова, № 6 (бывший Бузиной) по ул. 9-й роты обитель с характером двух предыдущих. Моленная, больница без врача. |

До 30 лет Пожи-лых |

14 63 |

|||

| 5 | В доме Быкова, Пресненской части по Грузинской ул. обитель с 1856 года. Имеет вид правильно устроенного монастыря, с полной моленною. Призреваемые числятся жильцами и содержатся на счет Преображенского богаделенного дома. Обитель сходная с помещающейся на Покровке, где числится игуменьею «Евникея». |

Преклонных лет |

14 |

13-15 17-20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-50 51-60 61-84 |

6 9 7 8 4 10 7 20 39 |

6 |

| 6 | В доме Мараевой №3, Арбатской части по Медвежьему переулку, с моленною для призреваемых и приходящих. Призреваемые числятся по книгам «из благодеяния».

При моленной 8 женщин 12-28 лет и 1 мужчина эконом. Числятся «жильцами»: Семья из 4-х человек, в том числе, в счет 8-и, одна певчая и еще 3 женщины. Всего: Мужчина – 1 Женщин – 5 Малолетний – 1. Тут же приходящие дети обучаются грамоте и молению по Преображенскому кладбищу. |

1 – эко-ном |

12-28 |

8 |

||

| 7 | В доме Тихомирова №17-19 по ул. 9 роты обитель в 2-х флигелях, из коих в одном имеется моленная на счет купцов Матвеевых, с приютом

/Л.20/ для 18 женщин, большей частью преклонного возраста, а в другом флигеле устроены квартиры. В них помещаются 12 женщин большей частию также пожилых. Пищевое довольствие от благотворителей. Итого: 30 пожилых женщин. |

Пожи-лых |

30 |

|||

| 8 | В доме Москвина (бывшем Кулешникова), за Преображенской заставой в с. Черкизове, 2 ст. Московского уезда приют в 2-х флигелях, с моленной, содержимый на счет Москвина и других благотворителей. Проживает преимущественно пожилых 50 женщин. | |||||

| ИТОГО.

Всего по секретным осмотрам, произведенным в разное время: Мужчин – 88 Женщин – 556 Малолетних — 7 |

||||||

| Кроме этого. | ||||||

| 1 | В доме бывшем Кочегарова № 30 (ныне Москвина) по ул 9 роты помещается 194 женщины, а за выбывшими 27-ю, наличествовали в день осмотра 167 – читалок и клирошанок, пребывающих большей частью в Преображенском богаделенном доме.

Из них числится: 65 – чернорабочих, 93 — жилицами |

11-14 15-20 20-30 30-40 40-60 |

14 52 43 21 36 |

Ребенок 9 лет — 1 |

||

| 2 | В доме Васильева (бывшем Соловьева) № 5-7 по Кладбищенскому переулку 25 человек певчих, пользующихся столом от Преображенского богаделенного дома. |

25 |

||||

Приложение 2.

«Дело о съезде в Москву противораскольничьих миссионеров».

ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307.

Список жильцов дома А.В. Мараевой по адресу 2 участок Арботской части, Медвежий переулок, д.3 (Л.52–52 об.).

| № | Фамилия Имя | Занятие | Где (работает) |

| 1 | Разоренов Алексей Ермилов | торговец | На стороне |

| 2 | Соловьев Василий Петров | портной | На месте |

| 3 | Фурсова Матрена Яковлева | портниха | На месте |

| 4 | Неверов Николай Зотов | Драпировщик и обойщик | На месте и на стороне |

| 5 | Потоцкий Михаил Федорович | Доктор | На месте и на стороне |

| 6 | Трутнев Александр Иванович | торговец | На стороне |

| 7 | Ларионов Николай Иванович | башмачник | На месте |

| 8 | Молчанов Иван Петрович | часовщик | На стороне |

| 9 | Крейзберг Николай Федорович | Драпировщик и обойщик | На месте и на стороне |

| 10 | Товарищество Абрикосова-сыновей | конфетчики | На стороне |

| 13 | |||

| 11 | Егор(ов) Богдан Яковлевич | Золотарь по дереву | На месте |

| 12 | Матвеева Марья Дмитриева | —— | ——— |

|

14 |

/Л.52об/

Сорокин Иван Иванович |

столяр |

На месте |

| 15 | Смирнов Петр Сысоев | кузнец | На месте |

| 16 | Касимов Семен Васильевич | швейцар | На стороне |

| 17 | Иванов Василий | Ночной сторож | При доме |

| 18 | Сомороков Александр Васильевич | Прачетник (?) | На месте |

| 19 | Монин Иван Андреевич | прикащик | На стороне |

| 20 | Михайлова Александра Алексеева | Коровница | На месте |

| 21 | Солнцева Федора Васильева | Белошвейное заведение | На месте |

| 22 | Беляев Андрей Петрович | портной | На месте |

| 23 | Мальцев Иван Алексеевич | торговец | На месте |

| 24 | Мишин Николай Офиногенович | паяльщик | На месте |

| 25 | Цыганов Николай Сергеевич | артельщик | На стороне |

| 26 | Тимофеев Николай | портной | На месте |

| 27 | Костеров Арсений Васильевич | прикащик | На стороне |

| 28 | Мельников Сергей Ананьев | типографщик | На стороне |

[1] Из рапорта московского обер-полицмейстера, поданного 27 октября 1890 года московскому генерал-губернатору. См: «Дело о съезде в Москву противораскольничьих миссионеров». 19 окт. 1888 – 23 марта 1891 года. На 113 листах. ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307 Л.71-71 об.

[2] Там же.

[3] Материалы для истории Московского купечества/сост. Н.А. Найденов. М., 1883-1889.

[4] Материалы для истории… Т. VII. М., 1888. С.17.

[5] Материалы для истории… Т. VIII. С.14.

[6] Материалы для истории… Т. IX. С. 5.

[7] Из донесения священника Василия Световидова. См.: «Дело о находящейся в приходе Никитского сорока Христорождественской, в Палашах, церкви раскольнической в доме Борисовых моленной». 29 ноября 1879 г. На 2 листах. ЦГАМ Ф.203 Оп.354 Д.28 Л.2.

[8] Год покупки дома в Медвежьем переулке (1878) точно не указывается ни в одном из обнаруженных документов, но эта дата вытекает как из донесения о. Василия Световидова (ЦГАМ Ф.203 Оп.354 Д.28 Л.2), так и из рапорта московского обер-полицмейстера, поданного 27 октября 1890 года московскому генерал-губернатору (ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307 Л.71-71 об.) .

[9] ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307 Л. 19 об.

[10] Из донесения о. Василия Световидова от 23 мая 1884 года. См.: «Дело по донесению Новопименовского благочиннаго протоиерея Александра Никольского о раскольнической моленной, находящейся в приходе Христорождественской, в Палашах, церкви». 11 февраля 1884 г. – 2 октября 1884 г. На 18 листах. ЦГАМ Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.7.

[11] Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1886 год. М., 1886. Отдел II. С. 393-394.

[12] ЦГАМ Ф.203 Оп.311 Д.86. Л.2.

[13] ЦГАМ Ф.203 Оп.354 Д.28 Л.2.

[14] ЦГАМ Ф.203 Оп.364 Д.92 «Дело по донесению Новопименовского благочиннаго протоиерея Александра Никольского о раскольнической моленной, находящейся в приходе Христорождественской, в Палашах, церкви». 11 февраля 1884 г. — 2 октября 1884 г. На 18 листах.

[15] ЦГАМ Ф.203 Оп.364 Д.92 Л.4-5 об.

[16] Там же. Л.17.

[17] Донесение протоиерея Василия Световидова, составленное в январе 1886 года. ЦГАМ Ф. 203 Оп.380 Д.66 Л.2.

[18] Донесение благочинного Никитского сорока протоиерея Петра Приклонского, составленное в январе 1886 года. ЦГАМ Ф. 203 Оп.380 Д.66 Л.1.

[19] «Дело о раскольнических молельнях, существующих в приходах церквей Рождественской в Палашах и Василия-Кесарийской на Тверской». Январь 1886 – 9 февраля 1891 года. На 38 листах. ЦГАМ Ф.203 Оп.380 Д.66.

[20] Там же. Л.38.

[21] «Дело о съезде в Москву противораскольничьих миссионеров». 19 октября 1888 – 23 марта 1891 года. На 113 листах. ЦГАМ Ф.16 Оп. 78 Д.307.

[22] Там же. Л. 6-6об.

[23] Там же. Л. 19 об.

[24] Там же. Л. 35.

[25] Докладная записка от 29 марта 1890 года. Там же. Л.40-40об.

[26] Там же. Л. 35-35 об.

[27] Там же. Л. З6-37.

[28] Там же. Л. 58-58об.

[29] Там же. Л. 87-88.

[30] Там же. Л. 108.

Итоговый документ_400-летие

Итоговый документ_400-летие

Александр Степанович Кучин (1888-1913)

Александр Степанович Кучин (1888-1913) Александр Степанович Кучин (1888-1913)

Александр Степанович Кучин (1888-1913)

31 декабря 1888

31 декабря 1888 1 января 1911

1 января 1911 Плотников В.А

Плотников В.А 31 декабря 1888

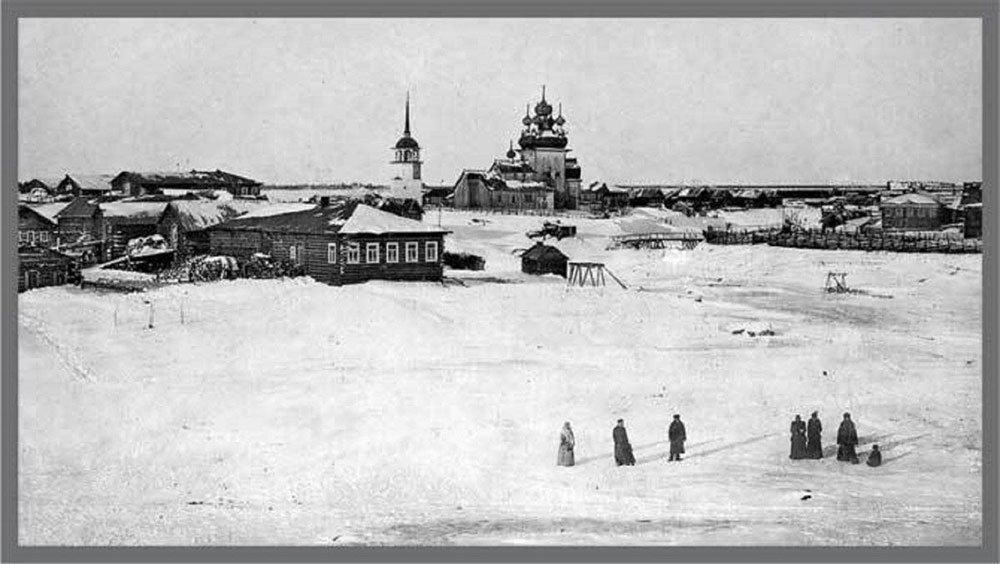

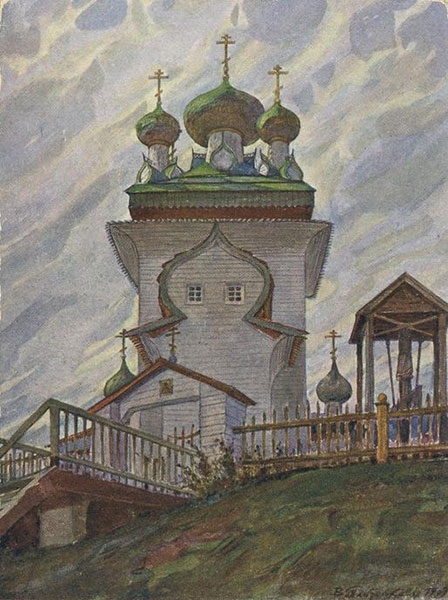

31 декабря 1888 Вознесенская церковь на открытке ОВХР. Рисунок В.А. Плотникова

Вознесенская церковь на открытке ОВХР. Рисунок В.А. Плотникова