Е.А. Агеева. «Рижская Гребенщиковская старообрядческая община (РГСО)»

РИЖСКАЯ ГРЕБЕНЩИКОВСКАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА (РГСО)

Крупнейшая община Русской Древлеправославной церкви (см. также Поморцы), одна из старейших на территории России и Балтии. Община первоначально принадлежала к федосеевскому согласию (см. Федосеевцы), с сер. XX в.— к поморскому согласию.

С нач. XVIII в. прибалтийские земли были местом расселения старообрядцев, особенно значителен был приток сюда переселенцев из новгородско-псковских земель, где преобладали беспоповцы-федосеевцы. Г. Рига вошел в состав Российской империи в 1710 г. Успешное развитие предпринимательства и торговли, отмена внутренних таможенных границ (1753), уравнение в правах рус. торговцев и ремесленников с немецкими (1785), а также ухудшение положения народных масс в России способствовали переселению русских в Ригу (в основном оброчных крестьян и беглых крепостных); в 1797 г. численность рус. населения Риги составляла 3460 чел. (Заварина А. А. Из прошлого рижских староверов // Рижский старообрядческий сборник. Рига, 2011. Вып. 1. С. 6–8, 15). В «Хронографе Литовском» (40–50-е гг. XIX в.) в записи под 1760 г. сказано: «Того же года в городе Риге устроися молитвенный храм древлеправославных християн» (Хронограф. 2011. С. 131). Моленная был построена на земле, принадлежавшей купцу 1-й гильдии С. Г. Дьяконову, на Московском форштадте; в 1793 г. домовладение было продано наследником Дьяконова Г. А. Паниным старообрядческой общине. Благословение на строительство староверческого храма в Риге было дано федосеевским наставником Федором Никифоровичем из Саманей, с ним же связано и становление общины. Послужив в Курляндии и Литве, в 1771 г. Федор Никифорович вернулся в Ригу и, по сообщению «Хронографа Литовского», в том же году скончался (Там же. С. 136). Несмотря на сообщение «Хронографа Литовского», кончину Федора Никифоровича следует датировать 1794 г. (см. обоснование даты: Агеева Е. А. Староверы Риги в док-тах ист. архивов Москвы, С.-Петербурга и Тарту// Рижский старообрядческий сборник. 2011. Вып. 2. С. 100–103; в лит-ре чаще встречается дата — 1771 г). Можно также предположить, что в Риге на протяжении четверти века было два наставника с одним и тем же именем. Два сохранившихся письма Федора Никифоровича из Риги 1791 г. свидетельствуют о его большом авторитете в федосеевской среде, он состоял в переписке с известным деятелем федосеевского согласия, настоятелем Покровско-Норской обители в Стародубье Петром Федоровым. В 10-х гг. XIX в. к рижской общине имел отношение еще один видный федосеевский наставник и писатель – Яков Васильевич Холин. На рубеже XVIII и XIX вв. в Риге возникли еще 2 староверческие моленные: «Новая» (Пушковская — по фамилии купца-основателя) во 2-м квартале Московского форштадта( 1795) и моленная на С.-Петербургском форштадте в доме купца К. Г. Панина (1809). Эти общины признавали авторитет и главенство РГСО.

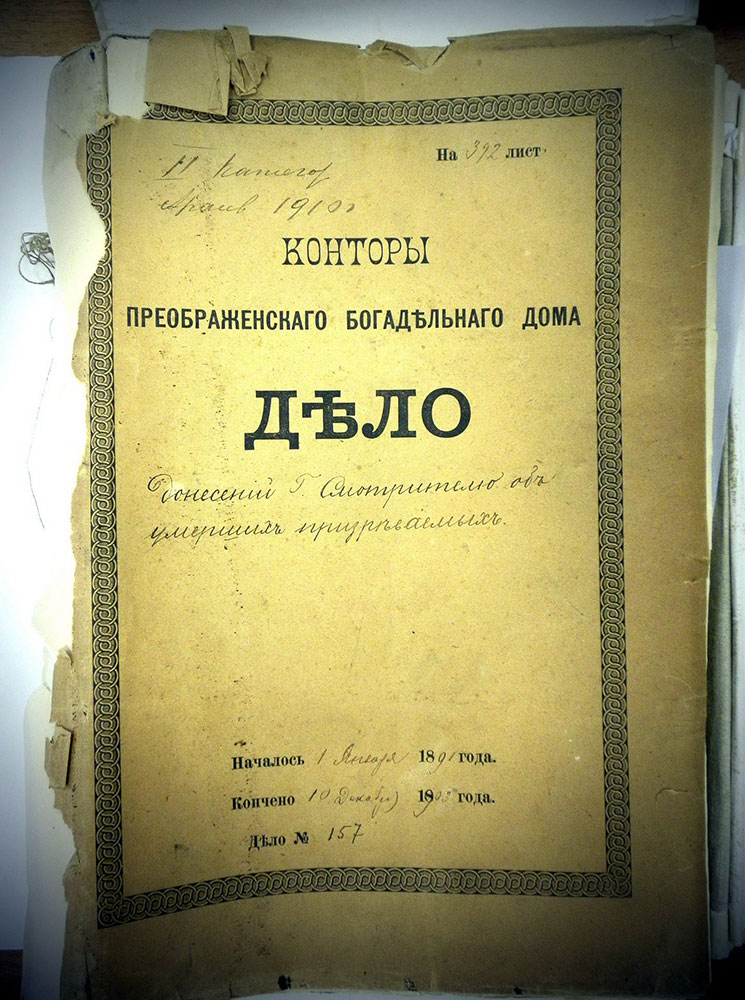

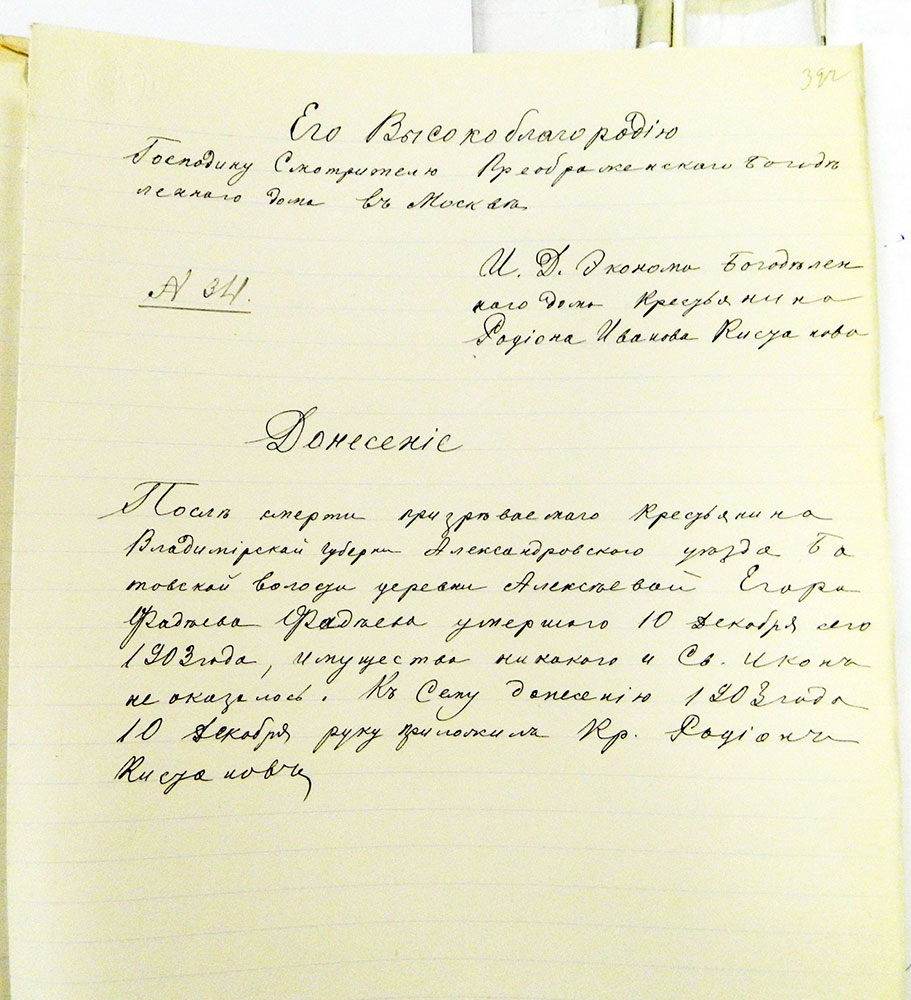

В 1798 и 1802 гг. моленная РГСО перестраивалась и расширялась, помимо богадельни со временем были созданы школа, больница, сиротские дома, существовавшие на пожертвования меценатов — купцов-старообрядцев Н. Артемьева, Б. Шелухина, Дьяконова — владельцев кожевенных заводов, И. Л. Хлебникова (владелец хлопчатобумажного производства) и заводчика Ф. Грязнова (чугунолитейное предприятие), а также Н. Иванова. В 1812 г., при приближении франц. армии, были сожжены предместья Риги, в т. ч. Московский форштадт. Вскоре на месте старых построек началось возведение каменных «рижской богоугодной больницы и храма Рожества Христова и Пречистыя Его Матере Успения». В предписании рижскому генерал-губернатору 1820 г. указывалось строго следить за местными федосеевцами, последним разрешалось исполнять обряды, но без «внешних оказательств». В 1-й трети XIX в. число старообрядцев, живших в Риге, выросло в 4 раза и в 1830 г. составило 7905 чел. (15,2 % населения) (Заварина А. А. Русское население Латвии: (История поселения) // Русские в Латвии. 2003. С. 36). В 1829 г. в богадельне РГСО проживало 244 чел.

РГСО управлялась согласно «Правилам», разработанным в Преображенском богаделенном доме в Москве (см. Преображенское кладбище) (РГАДА. Ф.196. Оп. 1. Д. 987. Л. 2 об.) и утвержденным собором, к-рый прошел в Рижской общине 13 авг. 1813 г. (Там же. Д. 1004. Л. 188–191). Созданные на их основе «Правила для управления богадельни, больницы, сиротского отделения и школы рижского старообрядческого общества» были утверждены рижским генерал-губернатором Ф. Паулуччи («Правила Паулуччи». РГИА. Ф.1284. Оп. 195 (1827 г.). Ед. хр. 38) и направлены 4 апр. 1827 г. в С.-Петербург в Департамент исполнительной полиции МВД. Этот объемный нормативный акт, детально регламентировавший все стороны жизни рижского старообрядчества, представлял собой беспрецедентный для России нормативный документ, к-рый обеспечивал законное существование крупной старообрядческой общины. «Правила Паулуччи» действовали до 1833 г.

Считается, что община получила название по фамилии митавского купца А. П. Гребенщикова, жертвовавшего на ее благоустройство. Это неверно. В имп. указе от 19 апр. 1833 г. предписывалось: «Богадельню и больницу в Московском предместье в Риге наименовать Гребеншиковскими (так! через «ша».— Авт.), т. к. дача, принадлежащая сим заведениям, называется Гризенберг, или Гребеншикова» (цит. по: Гусев И. Еще раз о названии Гребенщиковской общины // Меч духовный. 2003. № 8 (Май/июнь). С. 5; имение Гризенберг община приобрела в нач. XIX в.). Предписание сделано в целях борьбы с расколом: как запрет на употребление церк. названия общины — Успенская.

Новый период в истории РГСО, связанный с ужесточением правительственной политики в отношении старообрядцев, начался в 30-х гг. XIX в. В этот период под давлением внешних обстоятельств община отказалась от крайних позиций федосеевского учения, в религ. практику вошли главные установления поморцев — моление за царя и постепенное признание бессвященнословного брака (см. в ст. Брак); этот период породил устойчивое наименование общины «рижскими федосеевцами». На Варковском соборе прибалтийских беспоповцев в 1832 г. было утверждено признание брака, влияние федосеевского взгляда на брак проявилось в декларации на соборе допустимости брака «по слабости человеческой» и в запрете супругам участвовать в общем богослужении. Однако во 2-й пол. XIX в. брачным прихо конце этого периода брачных стали допускать и на клирос. Из федосеевских обычаев в РГСО сохранялись наонное пение (см. в ст. Истинноречие), деление помещения храма на мужскую и женскую части, требование безбрачия для наставников.

Отдаленность от центра и специфические особенности Лифляндской губ. не помогли рижским староверам избежать репрессий. Поводом для начала наступления на рижских староверов стала публикация в 1829 г. советом Рижского старообрядческого общества отчета о деятельности за 1826–1829 гг. («Отчет состояния и управления богадельни, больницы, сиротского отделения, школы и дачи Гризинберг…», что было предусмотрено «Правилами Паулуччи». По данному поводу в Министерстве внутренних дел были заведены 3 дела, тянувшие с 1830 по 1839 г. и представлявшие собой реализацию имп. повеления 1831 г.: «а) воспретить печатание отчета о действиях рижских раскольников, т. к. сие неприлично и противно уставу о цензуре; б) решить, как удобнее уничтожить Правила для управления богадельни, сиротского отделения и школы общества и подчинить раскольничье учреждение общим государственным постановлениям» (цит. по: Пивоварова Н. В. Рижские староверы в 1-й пол. XIX в. (По мат-лам РГИА) // Рижский старообрядческий сборник. 2011. Вып. 2. С. 89–98). В 1833 г. «Правила Паулуччи» были отменены, богаделенные заведения РГСО лишились самостоятельного управления и поступили в ведение Лифляндского приказа общественного призрения. В 1834 г. у РГСО отобрали метрические книги, браки староверов стали считаться незаконными. В 1843 г. была закрыта Панинская моленная на С.-Петербургском форштадте, «Новая» (Пушковская) моленная в 1836 г. обращена в единоверческую церковь. В 1847 г. в Риге был учрежден Секретный совещательный комитет по делам раскола и сектантства. В 1847 г. староверам была запрещена запись в купеческие гильдии, со всеми вытекающими имущественными и сословными ограничениями, что побудило часть купечества перейти в единоверие. В апр. 1859 г. была сделана попытка закрыть моленную РГСО, к-рая не удалась из-за решительных действий старообрядцев. К месту событий прибыли войска во главе с рижским генерал-губернатором А. А. Суворовым (внуком полководца А. В. Суворова), однако приказу открыть ворота староверы не подчинились, войска отступили.

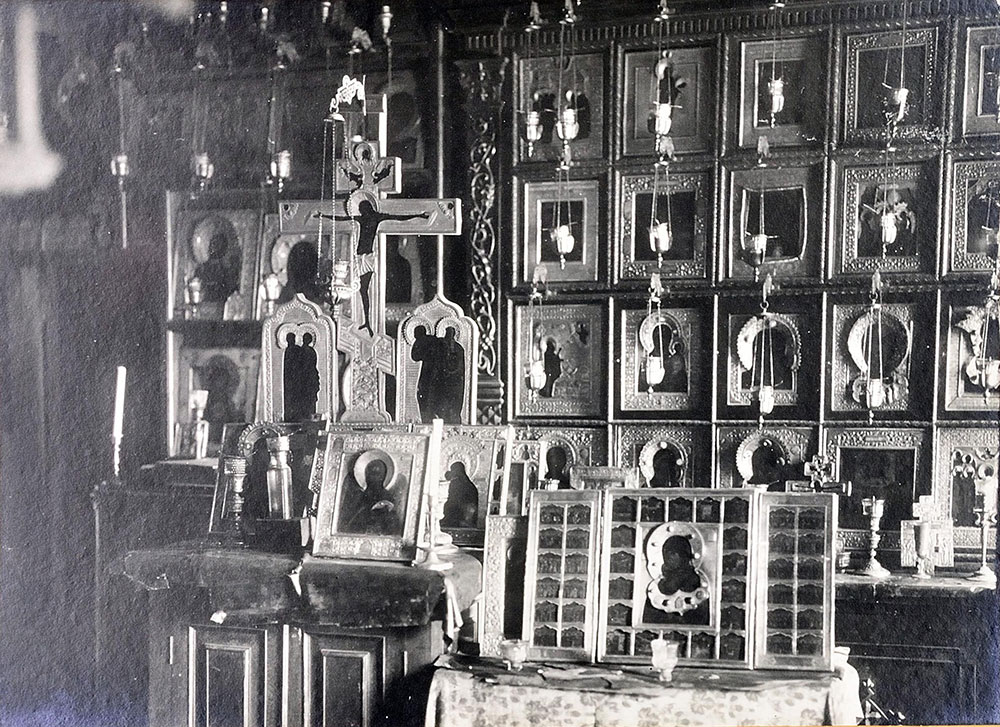

В царствование имп. Александра II Николаевича правительственная политике в отношении старообрядцев смягчилась. Статистические материалы показывают непрерывный рост численности рижских староверов во 2-й пол. XIX – нач. XX в. Главный контингент рус. населения в Риге составляли выходцы из Тверской, Ярославской, Смоленской, Псковской и Витебской губерний. Основная масса староверов в это время принадлежала к мещанскому и рабочему сословиям (Заварина А. А. Из прошлого рижских староверов // Рижский старообрядческий сборник. 2011. Вып. 1. С. 10–13). В 1863 г. Ригу посетил Н. С. Лесков, оставивший ценные свидетельства о РГСО. Лесков писал: «Рижская община… сохранила до сих пор свое отдельное хозяйственное самоуправление, имеет благолепную молельню с четырьмя «духовными отцами», хором обученных крюковому пению певчих, больницею, домом для призрения дряхлых и общественною подгородной мызою Гризенберг. Но открыто существовавшую до 1829 года школу рижская община утратила. С этого времени она и обходится только секретными школами, устроенными в частных домах и существующими под великим страхом и великою данью у местной полиции» (Лесков Н. С. О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам // Он же. ПСС. В 30 т. М., 1996. Т. 3. С. 386-387). Усилия руководителей общины, поддержанные Лесковым, были направлены на восстановление легальной школы. 23 нояб. 1862 г. лифляндскому гражданскому губернатору А. А. Этингену было передано прошение об учреждении при РГСО сиротского дома на 50 детей с училищем, результата оно не жанам РГСО разрешили участвовать в общей молитве в храме и совершать исповедь, в имело. Школа открылась 17 сент. 1873 г. В архиве Лескова сохранился документ 1879 г., подводящий итоги 6-летней работы школы (РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 418). В 1886 г. рижские старообрядцы провели перестройку 2-этажного здания богадельни и молитвенного дома в РГСО, построили новый корпус для женской богадельни на 220 чел. Тогда же над зданием моленной был надстроен 4-й этаж, в моленной устроен 6-ярусный иконостас.

После открытия в 1889 г. при Рижской ДС епархиальной миссионерской б-ки в Риге стали проводиться беседы со староверами, для ведения к-рых Рижский и Митавский еп. Арсений (Брянцев) пригласил миссионеров иером. Арсения (Алексеева) и прот. Ксенофонта Крючкова. В 1889–1890 гг. было проведено 132 собеседования в рижском кафедральном соборе, но, как отмечали современники, эти беседы в основном способствовали укреплению веры православных и сплочению рижских староверов (Гаврилин А. Собеседования синодальных миссионеров с рижскими староверами в 1889–1890 гг. // Латвийские староверы. 2014. С. 86).

Перелом в положении старообрядчества произошел в 1905–1906 гг., когда законодательство уравняло его с др. исповеданиями, что обеспечило РГСО новые, более благоприятные условия развития. 1 нояб. 1907 г. община была зарегистрирована губернским правлением, 7 дек. 1908 г. общим собранием был утвержден устав, детально регламентировавший религиозную, хозяйственную и благотворительную жизнь РГСО. В 1900 г. при РГСО было создано «Общество по воспитанию бедных детей», в 1908 г. основано «Взаимно-вспомогательное, благотворительное и просветительское общество старообрядцев в г. Риге», преобразованное затем в Старообрядческое об-во Латвии. К нач. ХХ в. храмовый ансамбль общины приобрел совр. вид: была завершена перестройка богадельни и моленной (1883–1888, архитекторы Я. Ф. Бауманис и Р. Г. Шмелинг), возведена колокольня (1906, архит. А. Р. Шмелинг). Интерьер храма был значительно изменен: по проекту Бауманиса был выполнен дубовый 7-ярусный иконостас, почти полностью скрытый под серебряными окладами икон. Иконостас содержит ряд редких икон XVI–XVII вв. Соборная моленная с просторными хорами вмещала одновременно до 5 тыс. чел. В годы 1-й мировой войны из РГСО были эвакуированы и хранились на Преображенском кладбище в Москве 27 ящиков с иконами, ризами и церк. утварью, возвращены в Ригу в 1921 г. (Козлов В. Ф. Москва старообрядческая: История. Культура. Святыни. М., 2011. С. 317).

В нач. XX в., особенно после принятия Устава РГСО, в среде рижских староверов стало утверждаться самоназвание «поморцы». Хотя община не была представлена официальной делегацией на 1-м Всероссийском соборе христиан-поморцев, приемлющих брак (1–5 мая 1909), представители общины принимали участие в работе собора. Осознание принадлежности к поморцам среди рижских староверов окончательно сформировалось, видимо, к 60-м гг. XX в.

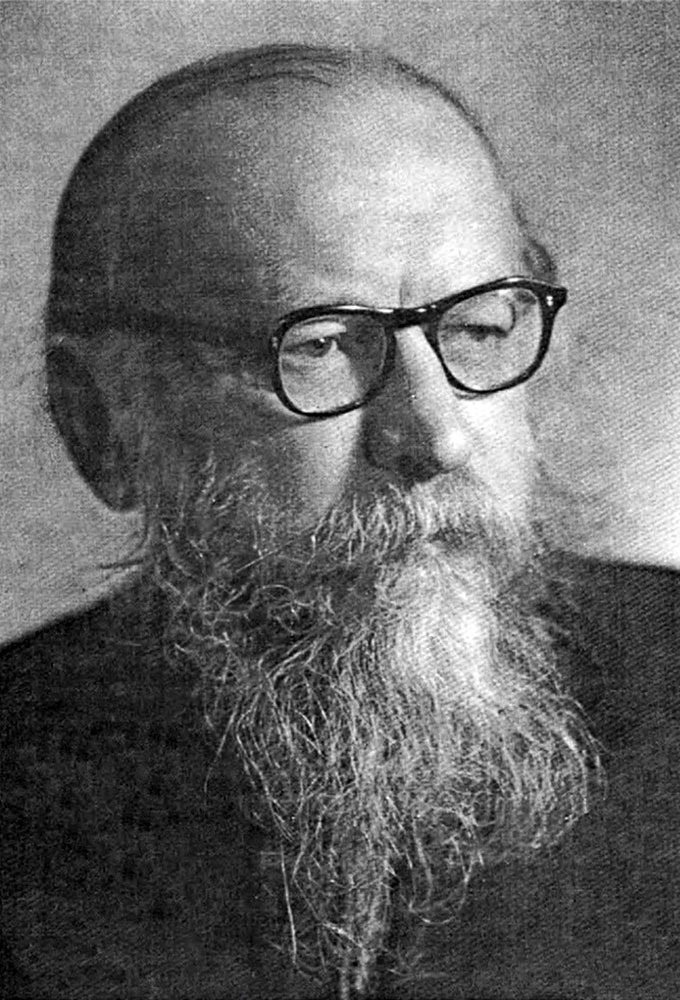

В нач. 20-х гг. XX в. РГСО оказалась в тяжелом экономическом положении. В это время старообрядцы стали получать финансовую помощь от Латвийского гос-ва, им были выделены участки земли из гос. фонда, положение сторонников старой веры получило юридическое оформление. У старообрядцев появилась возможность уделять большое внимание просвещению и образованию. Сохранение традиций и развитие рус. культуры в Латвии на рубеже 20-х и 30- гг. гг. XX в. тесно связаны с деятельностью члена совета РГСО И. Н. Заволоко, исследователя старообрядчества, археографа, просветителя и педагога, автора более 150 публикаций, руководителя «Кружка ревнителей русской старины», реактора ж. «Родная старина» (1928–1933). РГСО оставалась ведущим духовным центром старообрядцев за пределами СССР, 1931 гг. в Даугавпилсе издавался старообрядческий церк. календарь, в 1932 г. издание переместилось в Ригу, в 1935–1939 гг. редактором «Древлеправославного старообрядческого календаря» являлся Заволоко. В Риге также выходил старообрядческий ж. «Наставник». С РГСО был тесно связан ряд политических и религиозно-общественных деятелей Латвии: купец и благотворитель, почетный гражданин Риги А. Е. Трифонов (1851–1937), член учредительного собрания и 1-й председатель Центрального комитета по делам старообрядцев Латвии Ф. С. Павлов (1872–1933), профессор и депутат сейма Латвии И. Ф. Юпатов (1865–1944). В Риге прошли Вселатвийские съезды старообрядческих вероучителей (1931, 1935). В сент. 1939 г. планировалось проведение 1-го съезда (собора) староверов стран Балтии и Польши (не состоялся).

После 5 авг. 1940 г. на территории Латвии стало действовать советское законодательство. Вся общественная и просветительская деятельность РГСО прекратилась. Мн. деятели были репрессированы. В июне 1941 г. в ссылке погиб председатель совета РГСО В. Г. Кудрячёв. 17 лет провел в заключении и ссылке Заволоко. Во время Великой Отечественной войны актом гражданского мужества стало захоронение на рижском Ивановском кладбище, относившемся к РГСО, останков советских солдат, погибших при обороне Риги в июне–июле 1941 г., и установление в 1942 г. на их могиле гранитного памятника с изображением Голгофского креста и надписью: «От Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины павшим воинам в боях под Ригой в июле 1941 г. Сотвори им, Господи, вечную память».

РГСО была зарегистрирована советскими властями в 1947 г. Уполномоченный Совета по делам религий писал в отчетах, что в праздники в моленной собирается до тыс. чел., община имеет каменное специальное здание, два 4-хэтажных дома под одной крышей с храмом (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 4. Т. 2. Д. 290. Ч. 1. Л. 1). РГСО на протяжении советского периода была наиболее влиятельной и крупнейшей в мире организацией беспоповцев. В 60-х гг. XX в. РГСО окончательно присоединилась к поморскому согласию (ныне ДПЦ). Совместно с Высшим старообрядческим советом в Литовской ССР, московской поморской и московской Преображенской общинами РГСО участвовала в издании в 1954–1994 гг. «Старообрядческого поморского церковного календаря». В 1960 г. община торжественно отмечала 200-летие своего храма, в связи с чем был выполнен вручную фотоальбом «Рижская Гребенщиковская старообрядческая община. 1760–1960», к-рый подносился особо уважаемым деятелям староверия, в частности председателям московской Преображенской общины М. С. Сергееву и М. И. Чуванову. Альбом включал 81 проаннотированную фотографию; в него помимо фотографий храма, церковных интерьеров, попечителей, наставников и причетников общины вошли фотовоспроизведения храмовых икон и рукописей из книжницы РГСО. Ценные сведения о внутренней жизни РГСО в 1960–1970 гг. сохранила переписка Заволоко с Чувановым (Юхименко Е. М. 25 лет эпистолярного общения И. Н. Заволоко и М. И. Чуванова (1959–1983). М., 2019.)

По решению съезда старообрядцев, на к-ром был избран Центральный совет ДПЦ Латвии (в 1989–1994, 1997–2002 председателем совета являлся старший наставник РГСО И. И. Миролюбов) в окт. 1989 г. при РГСО было создано первое в СССР духовное уч-ще с 2-летним сроком обучения. В нач. 90-х гг. XX в. при общине открылась воскресная школа, началось издание ж. «Златоструй», газ. «Поморский вестник». После восстановления Латвийского гос-ва в 1992 г. был принят закон, согласно к-рому РГСО и др. религ. организации Латвии восстановили свои права на землю, строения, имущество, принадлежавшие им до 21 июля 1940 г. В наст. вр. РГСО является одним из крупнейших землевладельцев в Латвии. В сер. 90-х XX в. в РГСО возник конфликт, затронувший все старообрядческое сообщество Латвии. Недовольство прихожан вызвала деятельность председателя совета общины А. Ф. Каратаева (с 1988), к-рый, используя имущество общины, развернул предпринимательскую деятельность, нанесшую материальный и моральный ущерб РГСО. На собрании членов общины в февр. 1995 г. был избран новый состав совета общины, восстановлен устав 1908 г. Хотя положение в общине нормализовалось (председателем ее совета вскоре был избран Ил. И. Иванов), раскол проник и в Центральный совет ДПЦ Латвии, в наст. время РГСО и еще 5 поморских общин не входят в состав ДПЦ Латвии. Новый конфликт возник в РГСО в связи со стремлением старшего наставника Миролюбова восстановить священство и совершение всех церк. таинств, что не получило поддержки у большинства членов общины (за поддержание контактов с РПЦ Миролюбов 17 сент. 2001 был отлучен от ДПЦ).

В наст. время храмовый ансамбль РГСО, являющийся памятником архитектуры гос. значения, включает в себя: главный храм, малый храм, где совершают отпевание, «трапезную» с иконостасом, в к-рой проводятся богослужения и проходят трапезы участников старообрядческих соборов, съездов, конференций. В этом же здании расположены кельи наставников, помещения для причетников, крестильня. В здании сохранились оригинальные детали интерьера — киоты икон, старинные паникадила и лампады, скамьи, массивные двери с деревянными ручками, мощеные полы, столы и шкафы в канцелярии, изразцовые печи, газовые фонари при входах, ступени и ограждения лестниц. В 1999 г. была отремонтирована колокольня и обновлено золочение купола. Специальное помещение выделено для общедоступной б-ки, в ее фондах находится более 6 тыс. книг, старообрядческие периодические издания. Рядом с библиотекой расположена книжница и музей И. Н. Заволоко. Неск. помещений занимает детская воскресная школа. В здании расположены швейная и свечная мастерские, обеспечивающие своей продукцией старообрядческие общины Латвии. В 2000-х гг. при РГСО существовала меднолитейная мастерская.

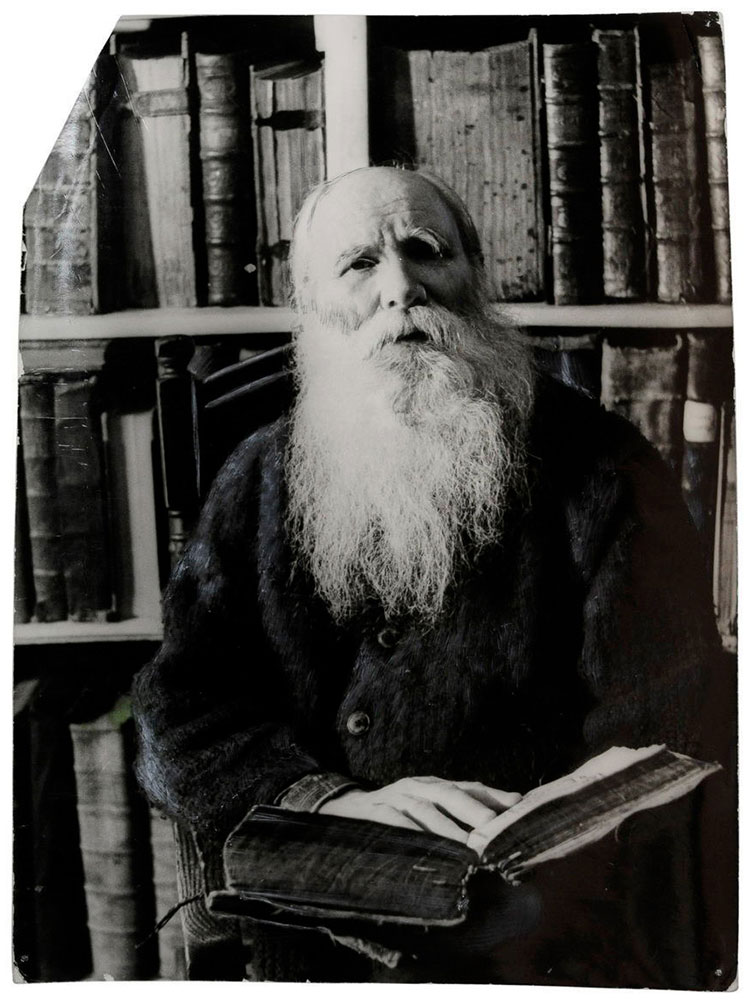

В наст. время у общины — 3 духовных наставника, более 15 причетников, духовные наставники и причетники общины окормляют староверческие сообщества Латвии, не имеющие постоянных наставников. В РГСО служили авторитетные и образованные наставники, выдающиеся деятели поморского согласия: И. У. Ваконья, Л. С. Мурников, М. А. Власов, И. В. Дорофеев, П. Ф. Фаддеев, Л. С. Михайлов, Г. М. Подгурский и др. На протяжении всего существования община обладала большим, хорошо подготовленным хором, через школу к-рого прошли мн. наставники старообрядческих общин в Прибалтике. До 2-й пол. ХХ в. в хоре состояли только мужчины, в наст. вр. на клирос допускаются также незамужние девушки.

РГСО ведет активную издательскую деятельность, организует научные конференции. При общине действует издательский отдел, оборудована единственная в странах Балтии и Польши староверческая типография. Благодаря этому периодически издаются ж. «Наставник», посвященный церковно-каноническим вопросам, духовно-просветительские сборники «Лествица», церковные календари, молитвословы, жития святых, учебная и методическая литература, книги по истории староверия. Проводится конкурс исследовательских работ им. И. Н. Заволоко. При общине имеется иконописная мастерская. В 2006 г. на базе РГСО открылось Гребенщиковское ДУ ДПЦ Латвии, община оказывает уч-щу финансовую и образовательную поддержку. Община помогает нуждающимся прихожанам, на территории храмового ансамбля оборудована небольшая богадельня. 30 марта 2012 г. зарегистрировано Молодежное братство при РГСО, проводящее большую работу по сохранению традиций древнего пения, по проведению вселатв. слетов древлеправославной молодежи, оказанию помощи нуждающимся.

Е. А. Агеева, Е. М. Юхименко

РГСО – культурный центр староверия. Община имеет богатейшее собрание икон (ок. 2 тыс.), древних рукописных и печатных книг. Бо´льшая часть икон была привезена староверами из Новгородской, Псковской, отчасти Тверской и Московской губерний; возможно, какие-то образа были написаны уже на месте выходцами из указанных земель. Единственное на сегодняшний день описание наиболее интересных в иконографическом и художественном отношении икон РГСО было сделано известными историками искусства кон. XIX – нач. XX в. М. В. и А. И. Успенскими. Ученые отметили, что «в молельне федосеевцев громадное количество икон… есть иконы редкие по сюжету или композиции и по художественности письма» (Успенский М. В., Успенский А. И. Очерк церковных древностей города Риги // Труды 10-го Археологического съезда в Риге 1896 г. М., 1900. Т. 3. С. 161). Были описаны 45 памятников, нек-рые из них можно увидеть на фотографиях, вошедших в юбилейный фотоальбом 1960 г. Свидетельством духовной связи с Выговлексинским общежительством, ранняя история к-рого почиталась всеми беспоповскими согласиями, может служить наличие в РГСО 2 икон «Образ всех российских чудотворцев», иконография к-рого была создана выговским иконописцем Даниилом Матвеевым в 30-х гг. XVIII в. (Юхименко Е. М. Выговская икона «Образ всех российских чудотворцев» // ТОДРЛ. 2014. Т. 62. С. 169). Иконное собрание РГСО, отдельные памятники из к-рого публиковались в старообрядческой печати, остается практически не изученным.

Библиотека РГСО по описи 1958 г. насчитывала ок. 150 рукописных и 300 старопечатных книг. В книжницу поступали как отдельные книги, так и целые собрания от наставников и прихожан: Михайлова, Д. Н. Першина, Дорофеева, Заволоко и др. Первый краткий обзор книжного собрания РГСО был сделан В. И. Малышевым, побывавшим в Риге в 1945–1946 гг.; ученый отметил наличие 80 рукописей и более 200 старопечатных книг (Малышев В. И. Заметки о рукописных собраниях Ленинграда, Черновиц, Риги, Двинска и др. городов // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 465–466). Из числа ранних рукописей названы Торжественник и Пролог (сент.–февр.) нач. XV в., Сборник слов и посланий прп. Максима Грека сер. XVI в. (при позднейшем изучении оказался одним из 3 прижизненных списков Иосафатовского собрания сочинений прп. Максима Грека), Жития св. князей Бориса и Глеба, Александра Невского XVI в. Из названных первые 3 ценнейшие рукописи, имеющие новгородско-псковское происхождение, ныне входят в собрание РГСО в БАН. В 1933 г. Заволоко обнаружил в книжнице РГСО второй (из известных) список XVI в. «Слова о погибели Русской земли» – литературного произведения XIII в. (в 1964 передан в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН).

Осознавая большую культурную ценность древних памятников, РГСО неоднократно передавала их в дар гос. учреждениям: в 1976 г. наставник общины Михайлов подарил Музею им. Андрея Рублёва икону «Богоматерь Одигитрия» XV в., в 1977 г. РГСО передала в Библиотеку Академии наук СССР 14 рукописных книг (описание см.: Бубнов Н. Ю. Рукописи из собрания Рижской Гребенщиковской общины в Библиотеке АН СССР // Книжное дело в России в XVII–XIX вв. Л., 1980. С. 97–104).

При общине еще в 1-й трети XIX в. существовали различные мастерские, в т. ч. иконописная и мастерская по производству свечей, велась переписка книг. Удалось установить неск. имен иконописцев, работавших в Риге в кон. XVIII – XIX вв.: И. Г. Шелухин, П. А. Новгородцев, Ф. А. Мызников, Г. И. Иванов, Д. Н. Поляков (Морозова Н. А. Рижский иконописный центр (Попытка реконструкции) // Рижский старообрядческий сборник. 2011. Вып. 2. С. 44–53). В кон. 1928 г. по инициативе иконописца П. М. Софронова (1898–1973) и др. членов «Кружка ревнителей русской старины» при РГСО была организована иконописная мастерская, работа в к-рой велась по 2 направлениям: реставрация древних памятников и изучение и возрождение древнерус. иконописных традиций. Возобновившееся при РГСО иконописание развилось прежде всего из причудской школы иконописца Г. Е. Фролова, учениками к-рого являлись Софронов и Е. Е. Кекишев (1892–1965). Руководивший мастерской при РГСО Софронов в 1928–1930 гг. преподавал также на курсах иконописного мастерства, к-рые посещали не только старообрядцы: художники Ю. Г. Рыковский, Е. Е. Климов, юрист проф. В. И. Синайский, иконописец Т. В. Косинская. В мастерской при РГСО профессиональные навыки получил К. А. Павлов, в нач. 30-х гг. XX в. открывший собственную иконописную мастерскую при «Кружке ревнителей русской старины». В 30-х гг. Павлов прочитал 2 курса лекций по иконописанию в воскресной школе для детей и взрослых при РГСО, подготовил к печати обширное пособие по иконописи. В 1958 г., во время реставрации храма РГСО, он написал на потолке большой образ Господа Вседержителя. В 50-х гг. XX в. для иконописных работ в Ригу приезжал Кекишев. Под его руководством постигал основы мастерства переехавший в Ригу С. Т. Быкадоров (1922–2011), к-рый впосл. писал иконы в т. ч. для старообрядческих храмов, включая РГСО, активно занимался реставрацией икон и фресок.

Е. М. Юхименко

Арх.: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 339, 418; ИАЭ (Тарту). Ф. 291. Оп. 8. Д. 1871; РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 987. Л. 2 об.; Д. 1004. Л. 188–191; РГИА. Ф. 1284. Оп. 195 – 1827 г. Ед. хр. 38; Ф. 1. Оп. 10. Д. 136.

Ист.: Устав Рижской Гребенщиковской общины старообрядцев беспоповщинского согласия (толка). Рига, 1909; Документы о правовом статусе староверов Риги в 1-й пол. ХIХ в. (Публ. Т. Д. Фейгмане) // Рижский старообрядческий сборник. Рига, 2011. Вып. 1. С. 65-380; Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенны древлеправославных християн. Вильнюс, 2011.

Лит.: Чешихин Е. П. Сборник мат-лов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1876–1882. 4 вып.; Волович А. И. История староверия в Прибалтийском крае // Родная старина, 1927, пробный номер; Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги. Рига, 1933; Заварина А. А. Русское население Вост. Латвии во 2-й пол. XIX — нач. XX в. Рига, 1986; она же. Латгальские староверы: Ист.-этногр. очерки разных лет. Рига, 2019; Русские в Латвии. (Вып. 3): Из истории и культуры староверия. Рига, 2003; Барановский В., Поташенко Г. Саманский Феодор Никифорович // Они же. Староверие Балтии и Польши: Кр. ист. биогр. словарь. AIDAI. 2005. C. 343; Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в ХVIII — нач. ХIХ в. Новосиб., 2006; Лесков Н. С. Иродова работа. СПб., 2010; Подмазов А. А. Рижские староверы. Рига, 2010; Рижский старообрядческий сборник: Мат-лы по истории староверия. Рига, 2011. Вып. 1, 2; Латвийские староверы: Ист. опыт сохранения идентичности: Сб. ст. Рига, 2014.

Е. А. Агеева, Е. М.Юхименко

Старообрядцы спасовцы: Пути народного богословия и формы самосохранения

Старообрядцы спасовцы: Пути народного богословия и формы самосохранения